学生服はどこでつくられる?進化の歴史と製造の秘密を紐解く

エリア

学生時代にお世話になったあの制服、日本のどこで、どうやって作られているか、ご存じですか?

昭和、平成と進化してきたその姿は、まさに世相を映す鏡。新しい令和の時代には、どんな姿になっていくのでしょうか。

日本の制服の歴史と変遷を知ることができる全国唯一の「ユニフォームミュージアム」があると聞き、岡山県玉野市を訪ねました。

岡山が学生服のメッカなわけ

「ユニフォームミュージアム」がある岡山県は、実は制服づくりのメッカ。日本全国の学生服の8割がここ岡山県で作られています。

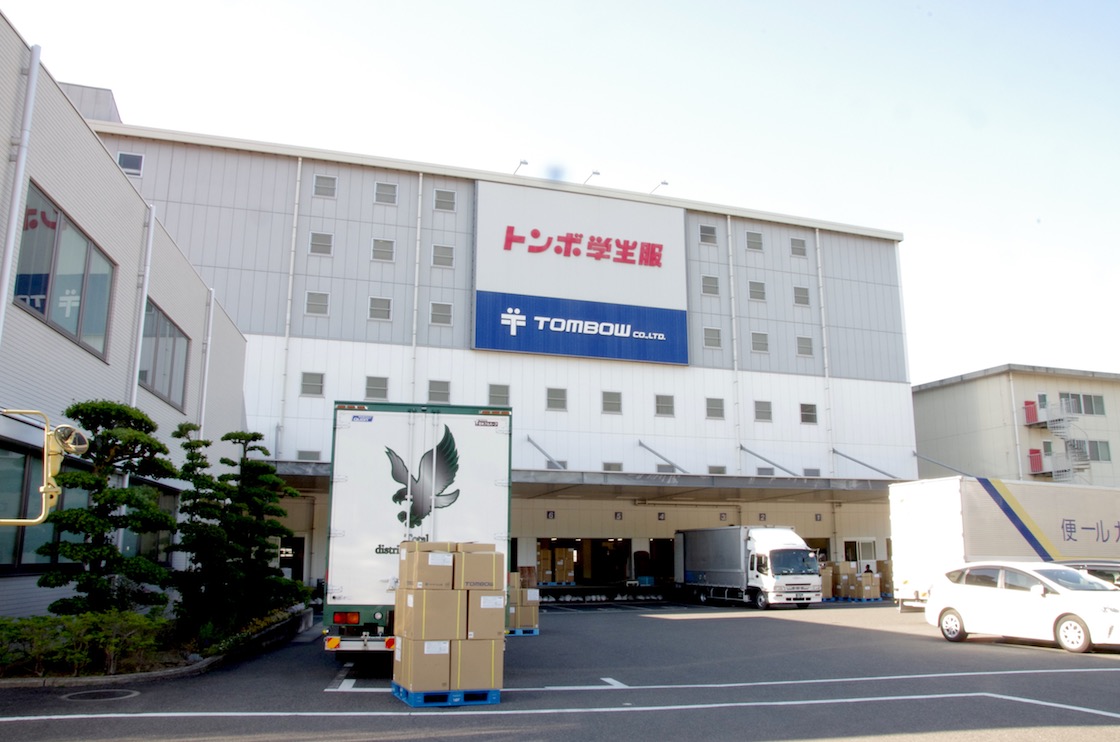

学生服の大手三大メーカーも岡山県企業。その一つ「トンボ学生服」で知られる株式会社トンボが、ミュージアムを運営しています。

岡山県は「晴れの国」と呼ばれるほど温暖で雨の少ない地。特に、瀬戸内海に面した沿岸部は綿花の栽培に適していたことから、江戸時代から綿織物の生産が行われてきました。

岡山産の綿は繊維が太く、足袋の裏のような厚手で丈夫な綿織物の産地として栄え、時代と共に学生服やジーンズなどが製造されるように。

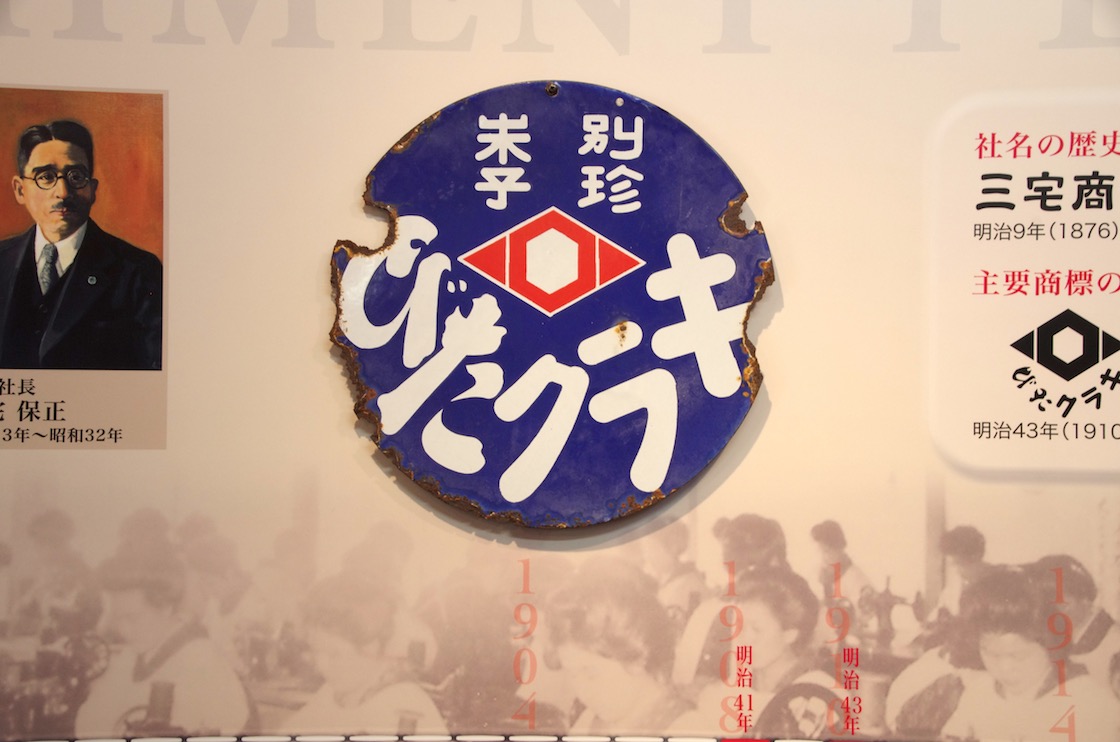

トンボも1876年(明治9年)の創業当初は足袋を製造していました。明治、大正、昭和と時代が進むにつれ、国内で洋装が普及。

需要が先細りする足袋に代わり、綿糸という資源と厚手の生地を扱う技術を生かすことのできる新たな製品として着目したのが学生服でした。

こうして1930年(昭和5年)、「トンボ学生服」として制服の生産と販売がスタートします。

【昭和】詰襟とセーラー服からあるきっかけでブレザースタイルへ

「学生服といえば、今でこそブレザースタイルが人気ですが、昭和の学生服の定番は詰襟とセーラー服。トンボでも当初は詰襟のみを製造していました」

ピーク時は岡山県内で年間1000万着以上を生産。詰襟の生地の大半は黒色ですが、黒の色味にも種類があり、社内では黒い生地を手にしながら「これは赤い」「これは青い」と社員は色味の区別がつくのだそう。

「制服に変化が起こるきっかけとなったのが1964年(昭和39年)の東京オリンピックの開催でした。海外の選手団が入場行進をする際のユニフォームが注目を集め、制服やユニフォームのカジュアル化・スポーティー化が一気に普及したんです」

ブレザータイプの制服を採用する学校が徐々に増え始めます。詰襟、セーラー服一辺倒だった制服は次第に、学校ごとの特色を反映した「別注化」が加速していきました。

「制服で学校を選ぶ」先駆けはこの学校

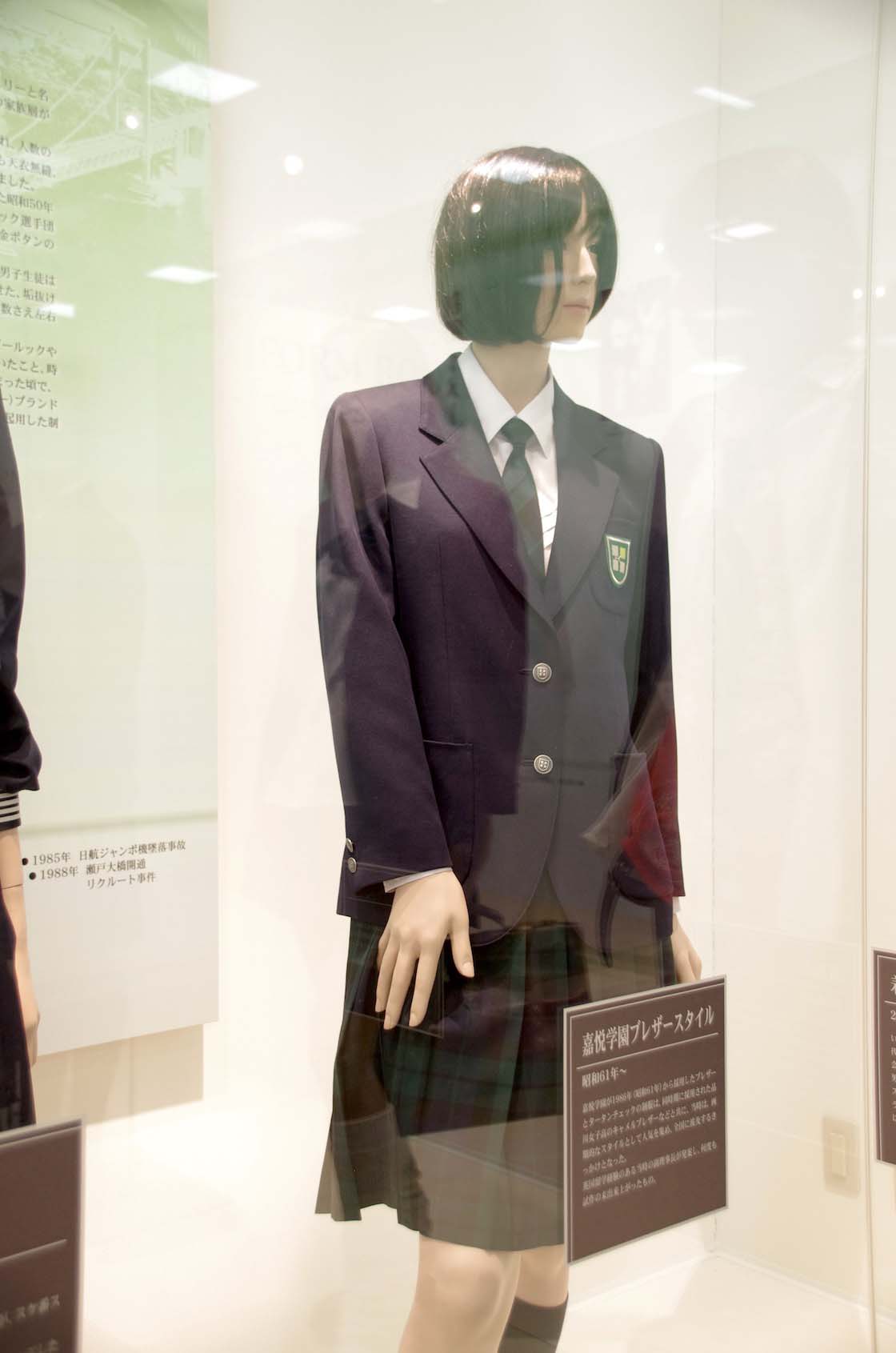

1986年(昭和61年)、従来の学生服のイメージを覆す革新的な制服が登場します。それが東京の喜悦学園が採用した紺のブレザーとタータンチェックのスカートというスタイル。

それまでの制服と一線を画す都会的で洒落たデザインはたちまち女子生徒たちの注目を集め、東京で大人気の制服に。

制服の人気は学校のイメージにも変化をもたらし、入学志願者が激増。見た目の影響と効果はあなどれません。

平成に入ってからもブレザースタイルの人気は衰えることなく、飛躍的に全国へと普及。制服で学校を選ぶ傾向も高まっていきました。

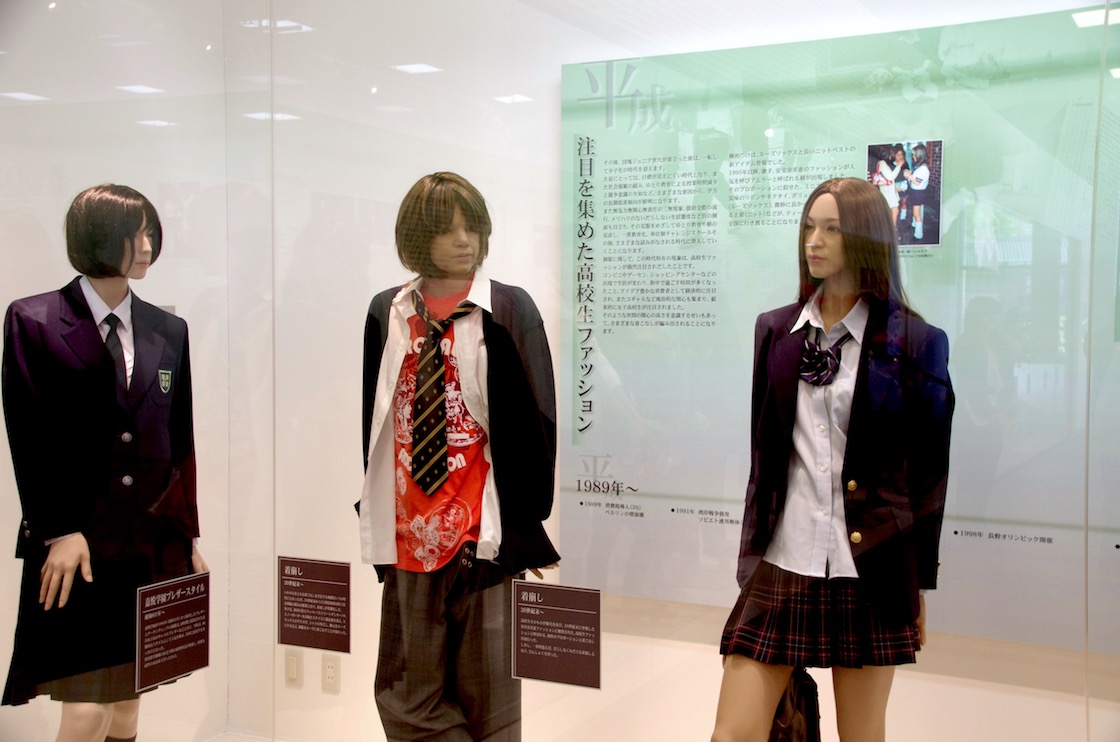

【平成】時代を映し、ファッション化する制服

平成を代表する制服となったブレザースタイルでは、ルーズな「着崩し」が流行。

シャツの外出しに始まり、リボンやネクタイをゆるめ、スカートの丈はどんどん短くなり、ルーズソックスとの組み合わせが一世を風靡。男子生徒のパンツはウエストよりも下の腰で履く「腰パン」スタイルが流行しました。

制服がファッションとして、学校以外の場所や学校が休みの日にも着るものへと変化していったのです。

ちなみに、改造した変形制服を着る風潮は詰襟・セーラー服が定番だった昭和40年代からありました。

詰襟のカラーや胴体部分、スカートの丈を極端に長くしたり、詰襟の裏地を派手な色や模様入りにしたりといった、反抗心を形にしたツッパリスタイルです。

昭和40年代から平成にかけての半世紀だけ見ても、制服が時代と共に変わっていったことがよくわかります。では、令和の時代を迎えて制服はどのように変わっていくのでしょうか。

【令和】キーワードは「多様性」

「多様性が一つの鍵だと思います。例えばジェンダーレス制服の対応もその一つです。

男女共にスカートかパンツを選べ、上着にある『男前』『女前』という性差による形の違いをなくしてファスナーを付けた兼用型のデザインなどの開発が進んでいます」

パンツ一つとっても研究を重ね、体は女性で心が男性というケースには、男性らしく見えるパンツをデザイン。胴回りと腰回りの差は男女の体型では異なるため、サイズのバリエーションを増やし、自分の体型に合うパンツが選べます。

目に見えるところばかりではない細かい配慮と工夫の根底にあるのは「すべての生徒さんに喜んで着てもらいたい」という思いがあると恵谷さんは語ります。

より快適に、負担の少ない機能性の向上も進んでいます。

例えば、詰襟の素材はストレッチ性の高いニット素材が登場。自宅で丸洗いでき、ノーアイロンは今や当たり前。抗菌防臭、撥水加工、柔らかいカラーなど、毎日着るからこそのさまざまな工夫が施されています。

制服のデザインを決めるのは?

制服のデザインはどのようにして決まるのでしょう。

トンボには企画提案課という部署があり、中学校や高校から聞き取った情報や収集したデータを基に、各校の要望に沿うデザイン・仕様を提案します。

流行や地域性により傾向があるのが色。

「桜の景勝地として全国的に知られる東京都小金井市の中学校へは、桜のピンクを取り入れた制服を提案し、採用されました」

各学校のスクールカラーをベースにしたり、中高一貫校では中学と高校で色違いにしたりするケースもあります。

「デザインについては、新設校は男女ともにブレザーが多いですが、伝統校では女子はセーラー服、男子は詰襟を好む傾向もあります。ただ、最近は伝統を踏まえつつ新規性を打ち出すデザインとして、セーラー服とブレザーを兼用したタイプもあります。

スカート丈は膝上か膝下かで印象が変わるため、学校との話し合いで規定の丈を決めていきます。変形されるのを防ぐため、ウエスト部分を巻きこめない仕様のスカートも考案しているんですよ」

暑さ対策として夏涼しい冷感素材やシャツの代わりにポロシャツ、日焼けを防止するサマーニットの上着、透けにくいシャツなど、最近では機能性を求める声も増えてきているそうです。

学校の数だけ制服に対する要望があり、多彩。

それだけに、メーカーは学校とのつながり、関係づくりを大事にしつつ、制服を着る生徒はもちろん、教師や保護者の満足度にも気を配る必要があります。

時代が変わっても変わらない質へのこだわり

日本国内で流通している洋服は、98%が海外で生産されており、国内生産はわずか2%。その2%の多くが制服だそうです。

「紳士服メーカーでも生産できるブレザーに対して、セーラー服や詰襟は業界固有の技術が必要で、他の衣料メーカーでは作れません。

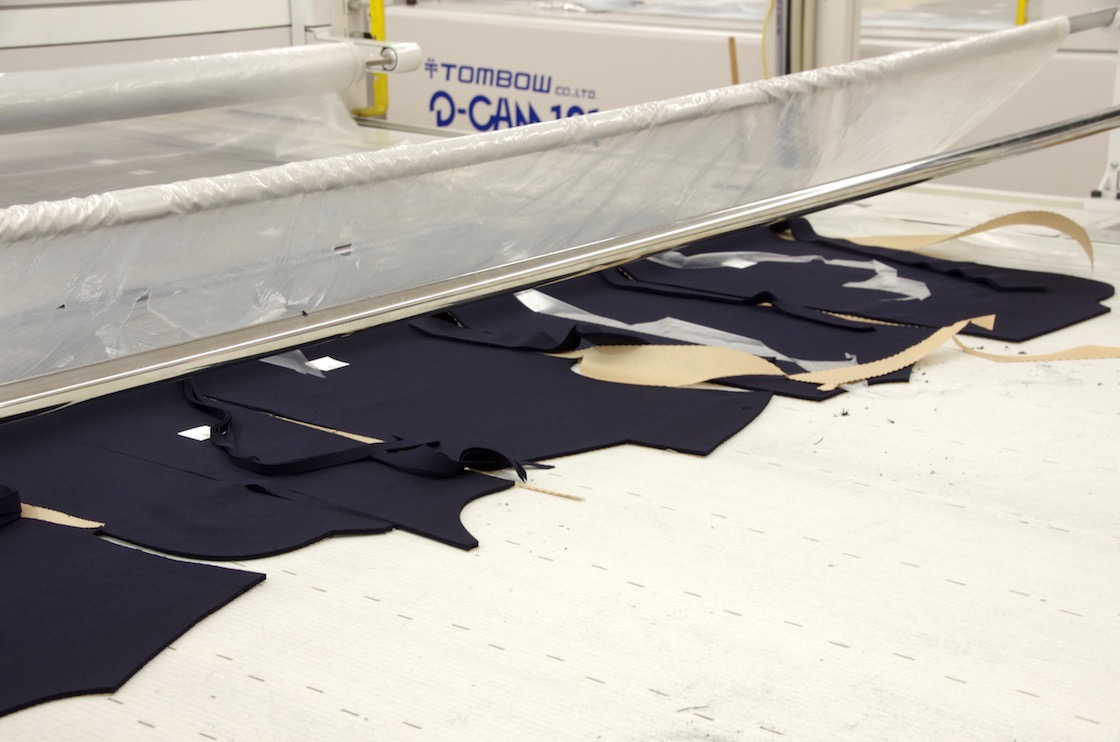

さらに、製品の納品が3月から4月初めまでに集中し、採寸から納品まで約2週間という短期決戦。そのため制服は国内生産でないと難しいのです」

トンボ学生服は玉野市の本社工場をはじめとする岡山県内3カ所の自社工場と中四国・九州地区にある6工場で製造。少量多品種、短納期に対応できるのも長年のノウハウの蓄積があり、物流網を独自に構築しているからです。

そんなトンボさんも、足袋を作っていた創業時は、1人で1日3足という生産能力だったそう。

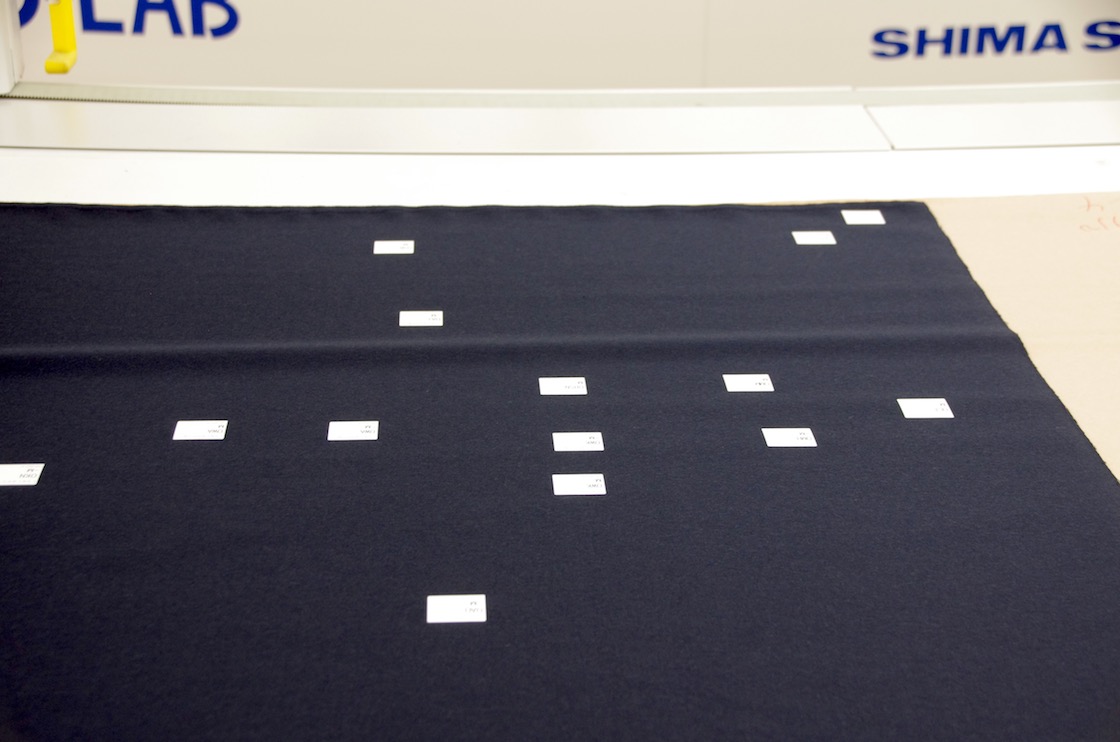

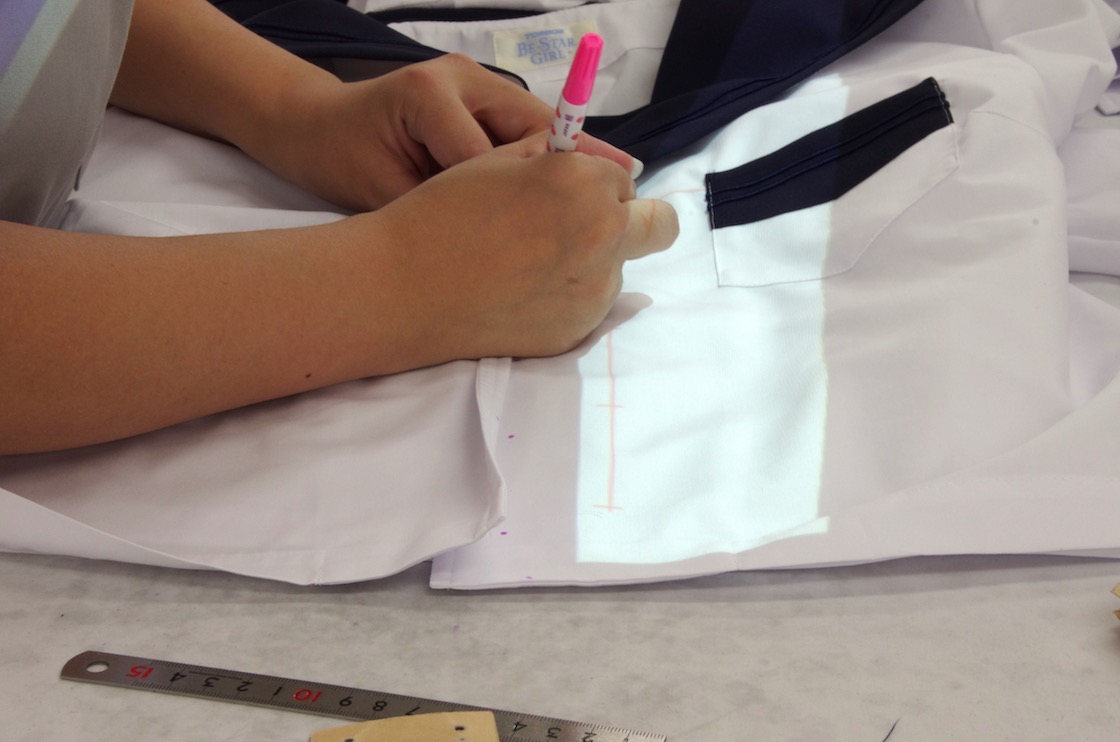

本社工場を見せていただくと、制服が時代と共に進化したように、その生産現場もより早く、より無駄なく質の高い製品づくりができるように技術革新が続けられていることがわかりました。

現場では、3年間で平均17センチ身長が伸びるといわれる中学生男子の成長に合わせ、袖の内側を縫い合わせた糸を取れば、そのまま袖丈を最大6センチまで伸ばせる工夫も。

こうした細やかな配慮はほんの一例に過ぎません。素材、デザイン、仕様といった見た目だけでなく、耐久性、着心地といった見えない部分にも専門メーカーならではの技術と工夫が生かされています。

自動化され、コンピュータ制御で人手がかからなくなった工程がある半面、着心地を左右する本縫いの工程や検査、仕上げにおいては、今なお経験値の高い人の手、人の目を通したものづくりが行われているのがうかがえました。

時代の空気を色濃く反映する制服。

進化を遂げていけるのは、小ロットで多品種、スピードが求められる中で高い品質を維持する専門メーカーの心意気があればこそと言えそうです。

<取材協力>

株式会社トンボ 岡山本社

岡山県岡山市北区厚生町2-2-9

086-232-0368

http://www.tombow.gr.jp/

文:神垣あゆみ

写真:尾島可奈子

*こちらは、2019年5月23日の記事を再編集して公開しました