スティービーワンダーが絶賛した風鈴は、武田信玄の甲冑から生まれた。平安時代から続く明珍家のものづくり

エリア

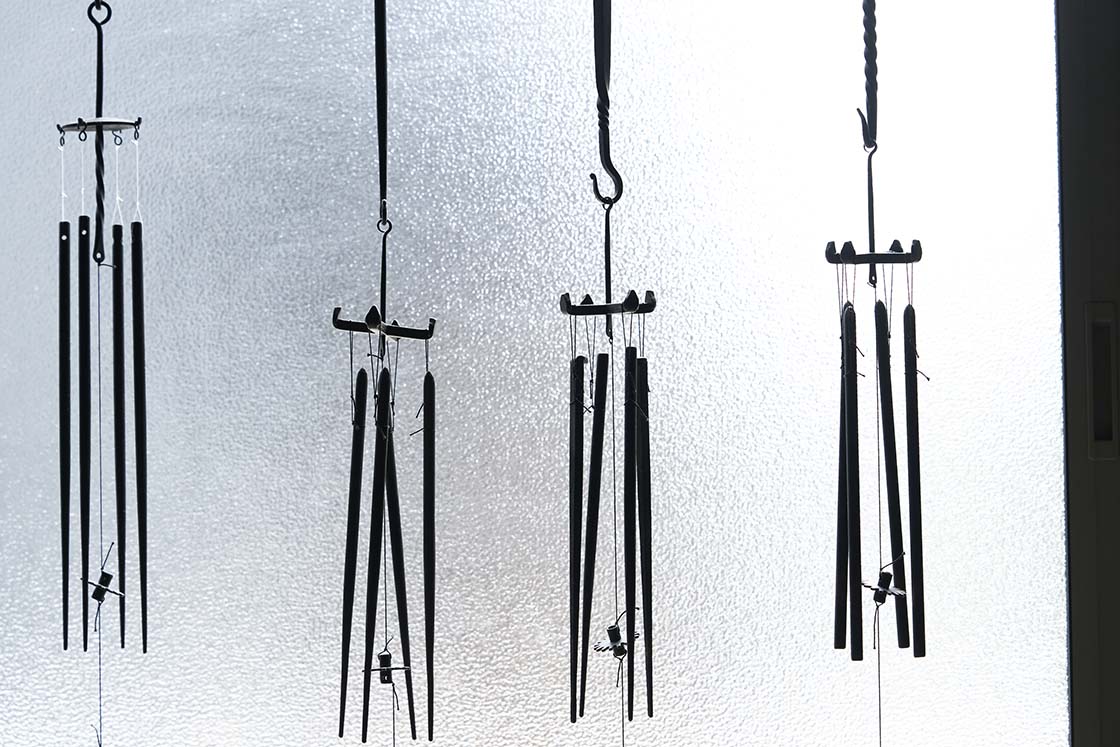

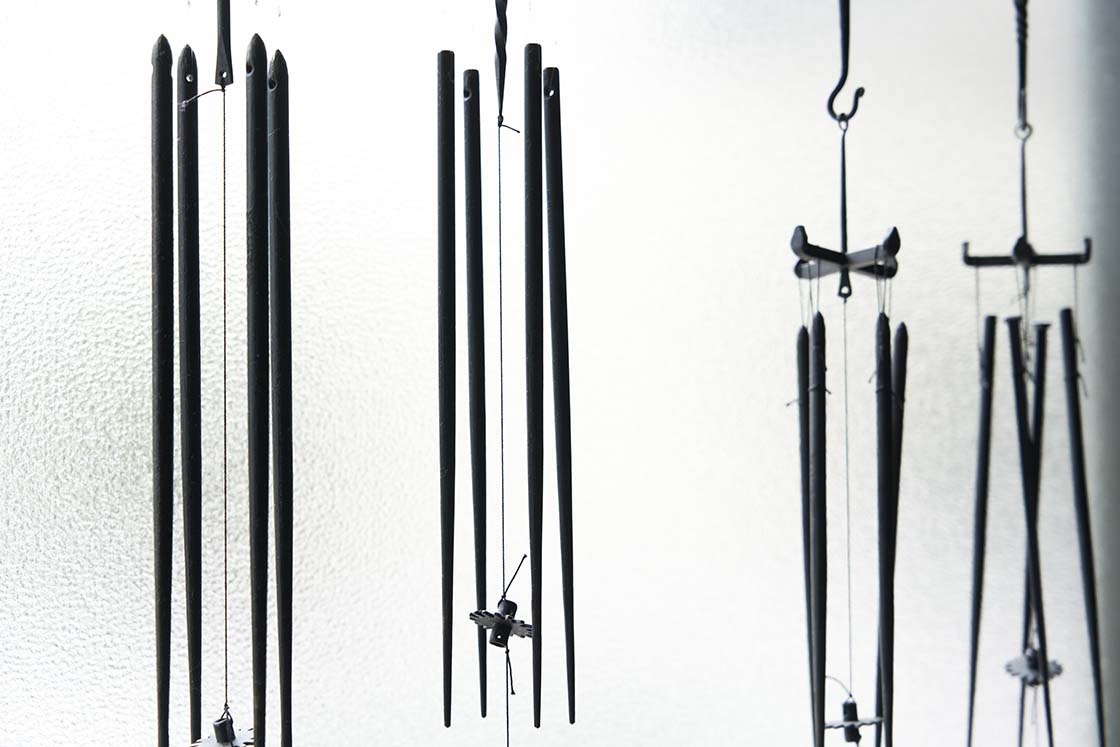

姫路城にほど近い工房の窓から風が吹き込み、窓辺につるしてある風鈴が揺れた。リーン、キーン、チリーンという3種類の音が混じりあったような音が響き渡る。

その音は真夏の湧き水のように涼しげで、品の良さと心地よさを感じさせるけど、どこか緊張感もはらんでいる。

目を閉じて、耳を澄ませる。もし、月夜に野原でこの音色が聞こえてきたら、どんな気分がするだろう。どこか、異世界に誘われそうだ。

その先は、平安時代か、戦国時代か‥‥

この風鈴は、平安時代から甲冑師として歴史に名を刻む明珍家の次期53代目、明珍敬三(みょうちん けいぞう)さんが作ったもの。

800年以上前から鉄を叩き、伸ばし、鎧兜を作ってきた独特の鍛造技術を用いて、幻想的な音色を生み出している。

その音のもとになるのは、火箸。甲冑から火箸、そして風鈴へ。明珍家は歴史の荒波を、熟練の手仕事で乗り越えてきた。

機械では出ない音色

「これ、見てください」

敬三さんが、金づちをふたつ並べた。熱した鉄の棒を叩き、伸ばし、形を整えるために不可欠の仕事道具。

比べてみると、ほぼ同じデザインながら、「頭」と呼ばれる叩く部分の長ささだけが違った。これは、毎日のように鉄を叩くことで、平らな部分が少しずつ摩耗して研ぎ直した結果だ。

「多い時は、1日2万回ぐらい(鉄を)叩いています。力を入れず、朝から晩まで素早くトントントントンと叩く。力を入れていたら1日8時間、10時間も叩けませんから」

道具をしまう棚には、数えきれないほどの金づちがある。いくつあるんですか?と尋ねると「数えたことない」という。

敬三さんが、小さなスコップでコークス(石炭を蒸し焼きした後に残るもの)をすくい、炉に入れる。炉のなかは、コークスの熱で約1500度にもなる。

そこに丸くて細い鉄の棒を入れると数十秒で橙色に染まる。

それをはさみで引き出し、金床の上でリズミカルに叩く。

鉄の棒が飴細工のように伸びていく。

最初はその棒を四角にする。次に、手元で棒を回転させながら、八角形にする。その角をどんどん落として丸め、火箸の形に整える。

「機械を使えば鉄を伸ばすことはできるんですが、きれいな音色が出ないんですよね。伸ばしたものを丸くする機械もないので、うちはすべて手仕事です。

鍛冶屋の世界でも特殊な打ち方で、同じような手仕事をしている方は他にいないでしょう。先祖代々伝わる技のひとつで、このやり方はずっと変わっていません」

名だたる武将の甲冑を手掛けた一族

明珍家は、平安時代より腕利きの甲冑師として名をはせてきた。その歴史の深さは、明珍という苗字からもうかがえる。

12世紀、近衛天皇に鎧と轡(くつわ)を献上したところ「音響朗々光り明白にして玉のごとく、類いまれなる珍器なり」と賞賛され、褒美として「明珍」という姓を授かった。明珍というのは屋号ではなく、本名なのだ。

室町時代、戦国時代は関東を拠点に移し、武田信玄や豊臣秀吉、伊達政宗が着用した鎧兜なども手掛けている。

江戸時代には、江戸に本家を構えながら徒弟制度を確立して、日本全国の大名のもとに弟子を派遣した。そのため、北は青森の弘前、南は薩摩まで明珍家の甲冑師が活躍していたそうだ。

江戸時代の半ば、明珍義時が幕府の大老だった酒井忠清のお抱え甲冑師となり、酒井家の領地があった現在の群馬県前橋市に拠点を移した。

その後、酒井忠恭の時代にお国替えで姫路藩主となったため、同行した。その子孫にあたるのが、敬三さんだ。

火箸は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した茶人、千利休の依頼で作ったという言い伝えがある。その火箸に注目したのが、明治時代を生きた48代、明珍百翁宗之だった。

時代が変わり、甲冑の需要が一気に途絶えた明治時代、廃業の危機に陥った際、「千利休が使った火箸」に活路を見出したのだ。

その当時、料理や暖を取るために炭火が使われていて、火箸は生活の必需品だったため、明珍家は生き長らえた。

起死回生のアイデア

ところが昭和に入ると、再び苦境に立たされた。戦時中、「金属回収令」によって鍛冶道具を供出せざるを得ず、材料の鉄も手に入らなくなり、敬三さんの祖父にあたる51代目の明珍宗之は、家と技を守るために家や土地を売り払った。

戦争が終わると、生活の近代化が進み、あっという間に火箸の需要がなくなった。そのタイミングで後を継いだのが敬三さんの父、明珍宗理さんだった。

「祖父の時代は、すごく逼塞した時代でした。昭和30年代、最初に応援してくれたのが日本製鉄さんで、地元にこういう歴史を持つ鍛冶屋があるということで、鉄を卸して頂きました。

それで祖父が細々と仕事を再開し、しばらくして現当主の宗理が仕事に入ったのですが、火箸が必要なくなり、もう借金で首が回らない、これからどうしようという状態だったみたいです」

追い詰められた宗理さんは、考えた。

うちの火箸が触れ合うと、いい音が鳴る。この音をどうにか活かせないか?たどり着いたのが風鈴という答えだった。

それから7年間、最もよく音が響く、いい音が鳴る構造にするために試行錯誤を繰り返し、1970年頃に完成させたのが火箸風鈴だ。

スティービー・ワンダーも絶賛

火箸を風鈴にしたユニークな形状と独特の音色は評判を呼び、著名な音楽家も惹きつけた。

たまたま姫路駅の土産物屋で売られていた火箸風鈴の音を聞いて、その足で工房まで訪ねてきたのは、世界的シンセサイザー奏者の冨田勲氏。

冨田氏は「シンセサイザーでは出せない音がする」と気に入り、ひとつの楽器と同じ扱いで、自身の作品に火箸風鈴の音を取り入れたこともあったという。

冨田氏は、親交のあった海外のアーティストにも、火箸風鈴を紹介。そのひとりがスティービー・ワンダーで、火箸の音色を聞いた時、「近くでなっているのに遥か遠く宇宙から聞こえてくるような東洋の神秘の音色」と感嘆したそうだ。

三男の敬三さんは、大学卒業後の22歳の時、風鈴がヒットして、家業がようやくひと息ついたタイミングで後継者として工房に入った。

それまで本格的に手伝いをしたことはなかったそうだが、やはり血筋なのだろう。父親のもとで学び始めると、職人としてメキメキと腕を上げていった。

「子どもの頃から、朝から晩まで働いている父の姿を見て、『なんとかして、助けたいな』と思っていました。でも、三男だから後を継ぐという意識はなかったんです。そうしたら、一番上の兄は風鈴の最後の仕上げの作業の担当になり、次男は刀鍛冶になりました。

それで思いがけず、僕が継ぐことになったんですよ。だから、現場で仕事を覚えるのに必死でしたね。納得できる風鈴が作れるようになるまでに、15年かかりました」

明珍家の火箸風鈴は、文化庁にも認められた。

日本には、出雲の山奥で日本古来の「たたら製鉄」の技術によって作られている「玉鋼(たまはがね)」という希少で高価な鋼がある。これは刀や甲冑の素材として使われてきたが、現在は主に日本刀の製作に使用されていて、一般には出回っていない。

しかし敬三さんの父、宗理さんには「玉鋼で、最高の火箸風鈴を作りたい」という想いがあった。

その強い想いと、玉鋼と縁が深い明珍家の歴史と実績により、文化庁から使用許可が下りたのは、1995年。宗理さんが丹精を込めて作った玉鋼の火箸風鈴は、普通の鉄を使ったものとは明らかに違う音色になったという。

取材の際に聞かせてもらったが、確かにそれはもう風鈴とは思えない奥深さを感じさせる、複雑で、かつ心地よい音色だった。

おりんと楽器

宗理さんと敬三さんは、明珍家の技術を使ってさらに新しい可能性を見出した。2005年頃、水で錆びないチタン製の花器の製作に挑戦し、その過程でチタンを鍛造するとずいぶんと澄んだ音色が出ることがわかった。

同じ頃、お客さんから仏具のおりん(棒で叩くお椀のような形をしたもの)を作ってほしいとリクエストされていたが、火箸と同じ鉄製だと思ったような音色が出ず、悩んでいた。

そこで開発したのが、チタン製のおりん。偶然が重なってできたものだが、その透明感ある音色は、余韻がひときわ長く続く。

敬三さんはさらに、このおりんからヒントを得て、チタン製の大きな鉢のような打楽器「響(ひびく)鉢」を作りあげた。

これまでにないオリジナルの楽器だが、すでに何度かコンサートなどで使用されており、手ごたえを得ているという。ちなみに、機械でチタンを同じような形にプレスすることもできるが、そうするとなぜか味気のない音しか出ない。

甲冑、火箸、風鈴からおりん、そして楽器へ。平安時代から時の流れに合わせて柔軟に進化してきた明珍家のものづくりが、これからどんな発展を遂げるのか。

予想はつかないが、50年後、100年後もきっと、後継者が炉の傍らで、カンカンカンカンと鉄や金属を打っているのだろう。

<取材協力>

明珍本舗

兵庫県姫路市伊伝居上ノ町112

http://myochinhonpo.jp/

文:川内イオ

写真:直江泰治