手のひらにすっぽり収まる物語、ページをめくる“もどかしさ”も愛しい「豆本」

エリア

こんにちは。ライターの小俣荘子です。

—— なにもなにも ちひさきものは みなうつくし

清少納言『枕草子』の151段、「うつくしきもの」の一節です。

小さな木の実、ぷにぷにの赤ちゃんの手、ころっころの小犬。

そう、小さいものはなんでもみんな、かわいらしいのです。

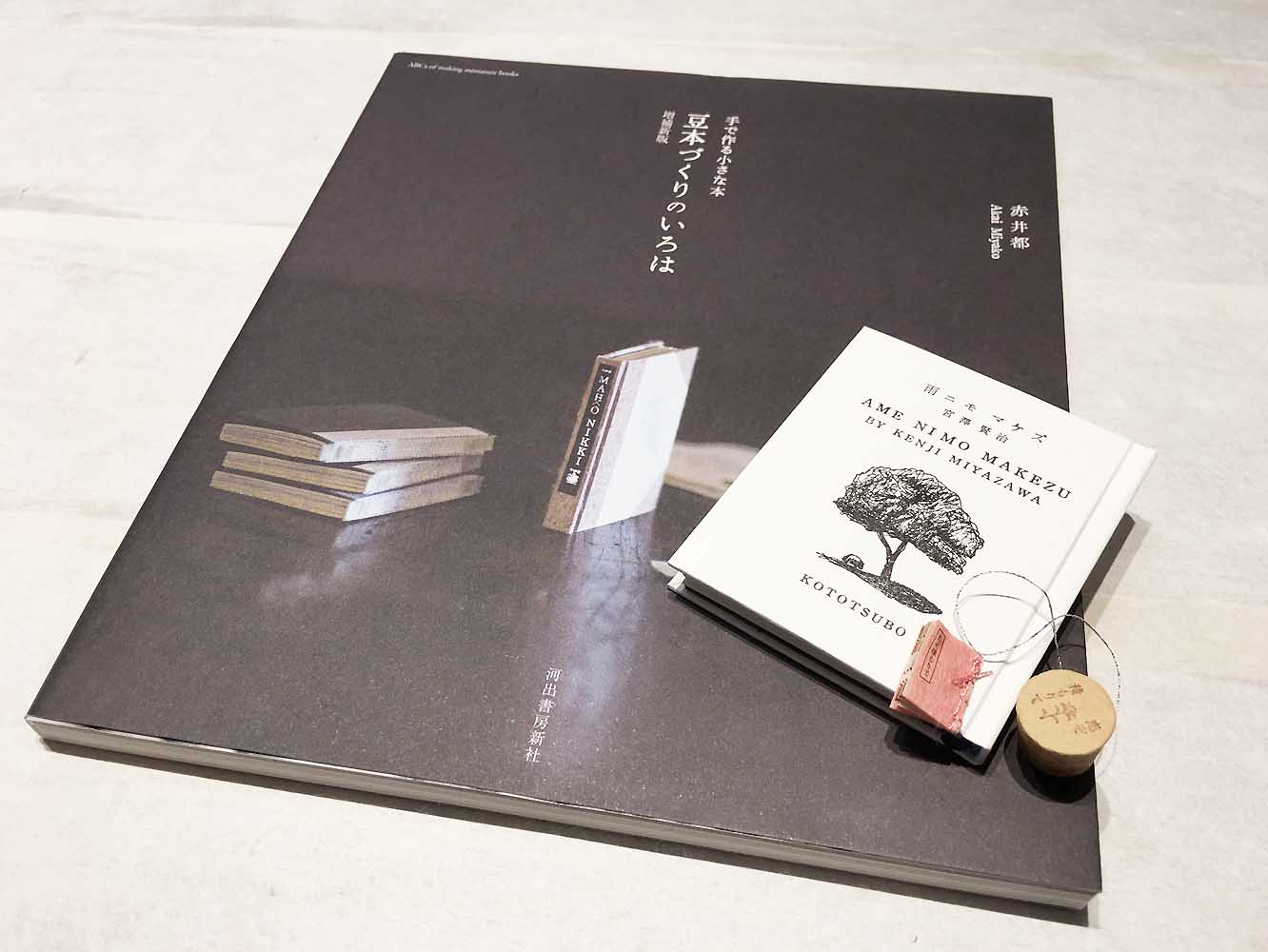

日本で丁寧につくられた、小さくてかわいいものを紹介する連載、第10回はブックアーティストの赤井都(あかい・みやこ)さんがつくる「豆本」です。

三省堂書店 神保町本店での展示販売を訪れて、赤井さんご本人にお話を伺いながら豆本を手に取ってみました。

小さいけれど、ちゃんと読めるんです

「豆本」という言葉を聞いたとき、みなさんはどんなものを思い浮かべますか?

ドールハウスなどのミニチュア空間に飾るもの、本を模したフォルムの小物、私はそんなイメージを持っていました。

しかし、実は、豆本は歴とした「読み物」なのです。

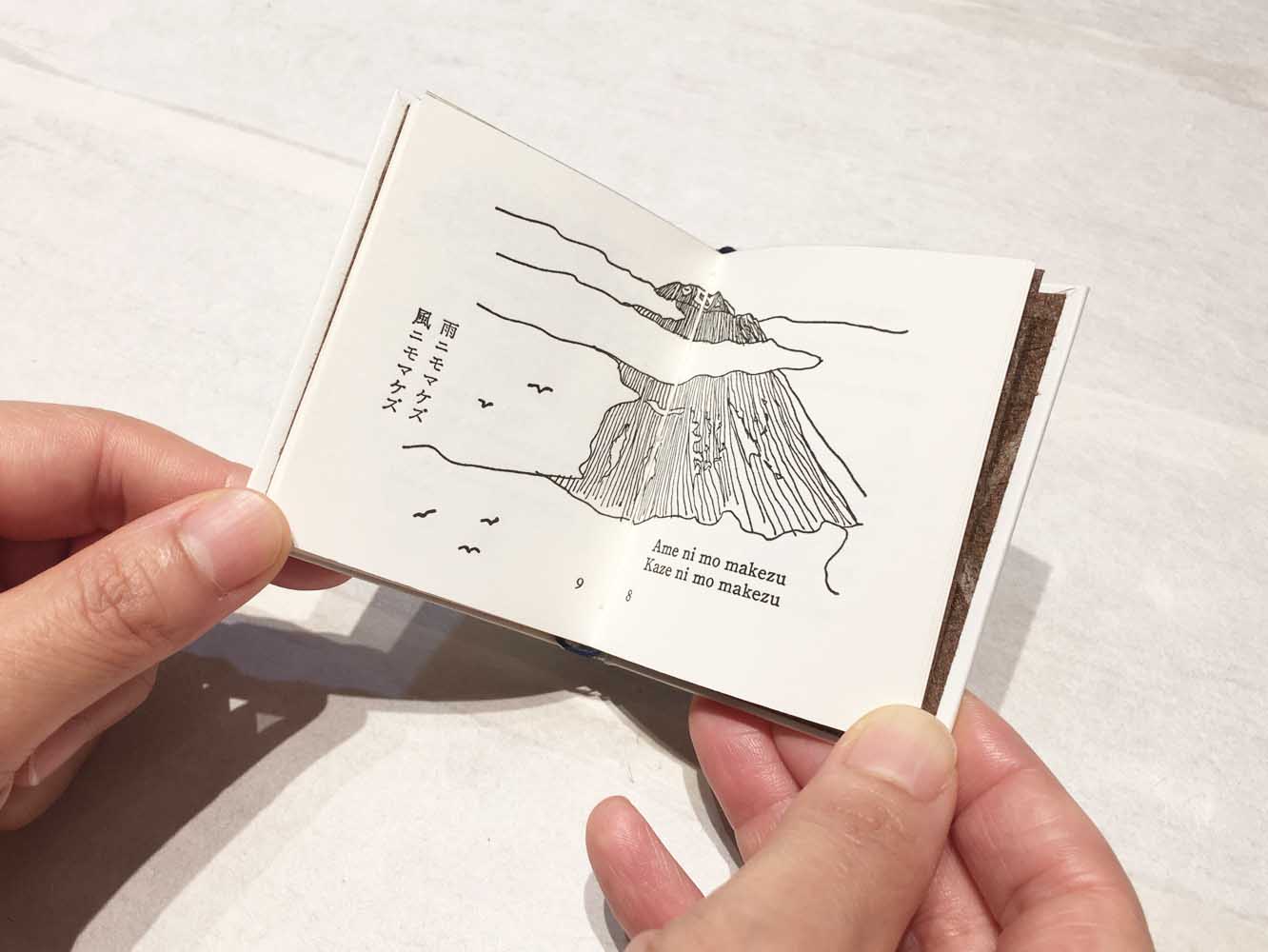

多くの豆本作家は「“本”と呼ぶからには、拡大鏡なしの肉眼で物語が読めるものを」という考えを持って制作をしているのだそう。見た目が本の形をしているだけでなく、読み物として成立している。ページをめくっていて、読めることに喜びを感じます。

展開にドキドキしながら、ページをめくる喜び

豆本の魅力を赤井さんに尋ねてみました。

「たとえば、稲垣足穂 (いながき・たるほ) さんの『一千一秒物語』 (月と星を主な題材とした、数行からなる童話風の短い散文集) 。普段手に取る文庫本に印刷すると、物語を読み始める時にすでに結末も視界に映ってしまっているんですね。

一方、豆本にすると1つのお話が1ページに収まらず、数ページにわたって印刷されます。つまり、展開にドキドキしながらページをめくることができる。そんな風に、短い文章の味わい方が普段と変わるのも豆本の面白みだと思います」と赤井さん。

豆本は、その小ささゆえにページをめくるのにも時間がかかります。そのため、同じ内容でも、一般的なサイズの書籍で読むのと比べて、同じかそれ以上の時間をかけて読むことになるのだそう。

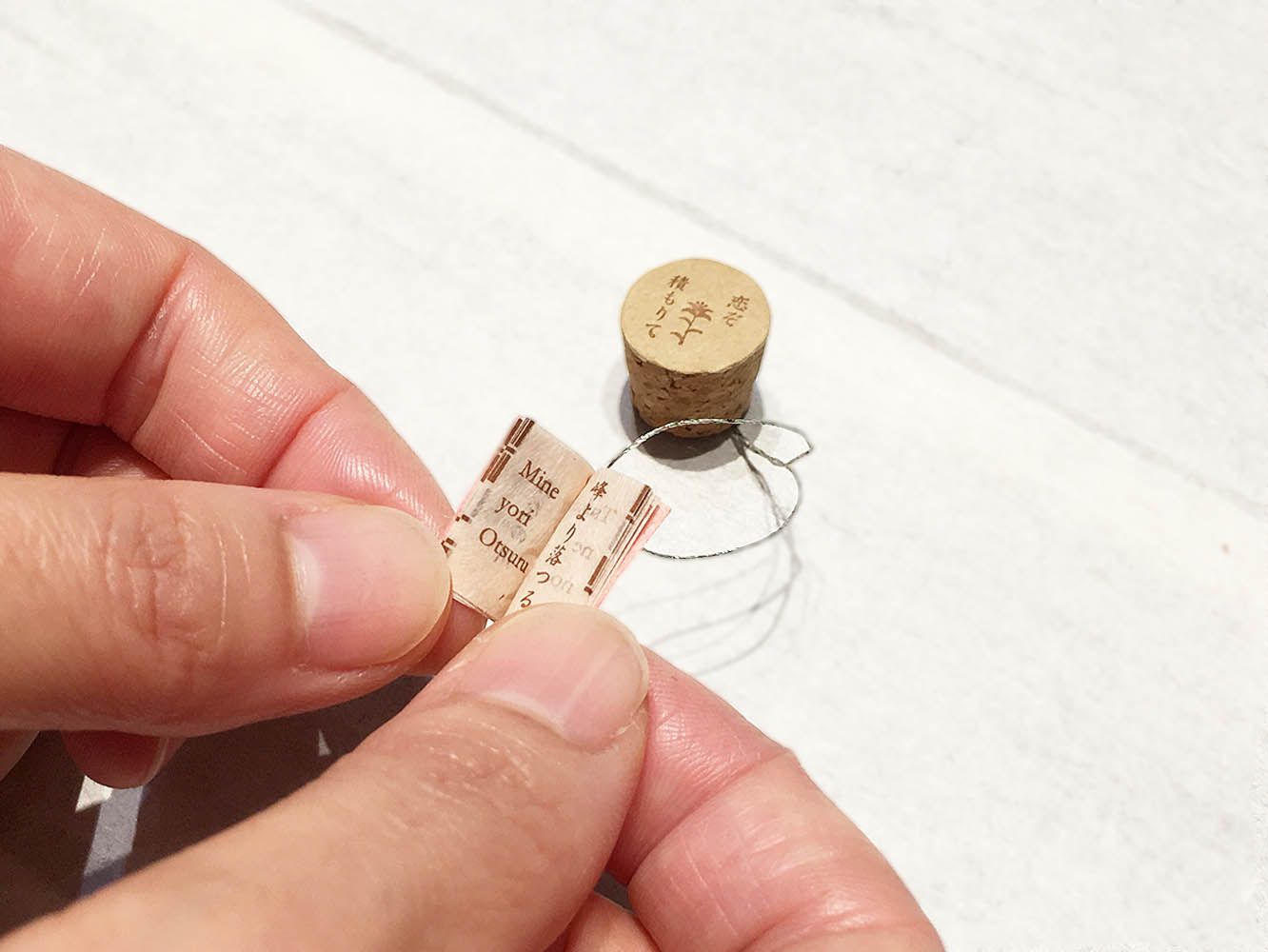

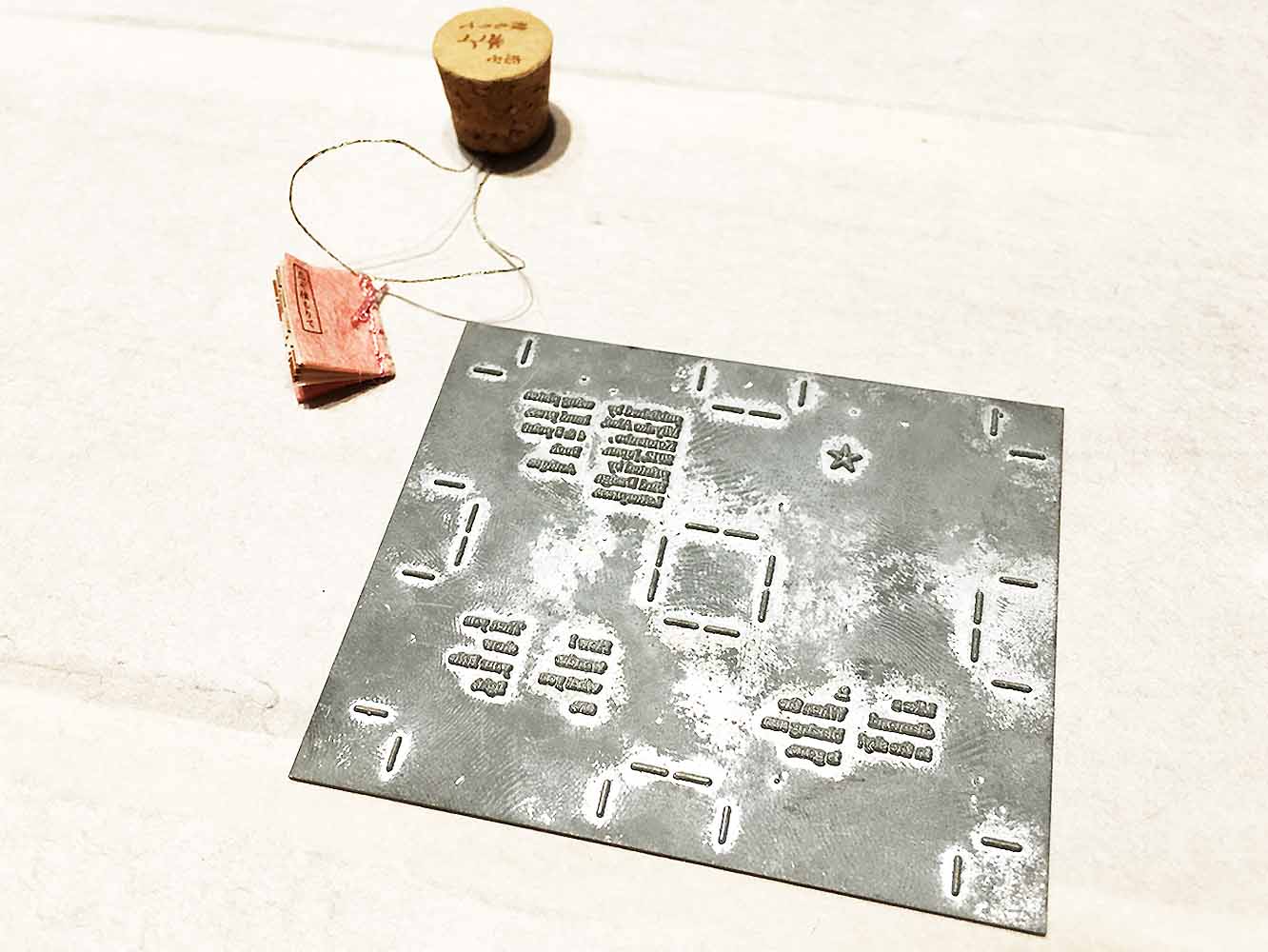

『恋ぞ積もりて』の中身は、百人一首にも登場する恋の歌です。淡い恋心が次第につのり、深い愛になっていったというラブレター。絹糸で閉じられたピンク色の雁皮紙のふんわりとした感触も楽しみながら、ゆっくりと読み進めると、子供の頃の丸暗記百人一首とは打って変って、情景を想像しながら味わえたように思います。

実際に読んでみると、「すぐにめくれないもどかしさ」も愛おしい、そんな読書体験がありました。

「感触を味わいながらゆっくりと物語を味わえるのが豆本です。デジタルの時代に紙の本を作る意義は、豆本にあるのかもしれない。そんなことを思いながら作っています」と赤井さん。

「読書の秋」とも言いますが、自宅でゆっくりとくつろぎながら、豆本を通じて物語の世界に出かける。そんな秋の夜長も良いかもしれません。

<掲載商品>

豆本 赤い鳥2号『恋ぞ積もりて』

『雨ニモ負ケズ』

赤井都 (あかい・みやこ)

ブックアーティスト。自分で書いた物語をそれにふさわしい本の形にしたいという思いから、独学で初めて作ったハードカバー豆本が、2006年ミニチュアブックソサエティ(本拠地アメリカ)の国際的な豆本コンクールで、日本人初のグランプリを受賞し、2007年連続受賞。さらに、2016年にも同賞受賞。著書に『豆本づくりのいろは』(河出書房新社)、『そのまま豆本』(河出書房新社)、『楽しい豆本の作りかた』(学研パブリッシング)がある。2006年より個展、グループ展、ワークショップ講師、豆本がちゃぽん主催など活動を広げる。オリジナルの物語を、その世界観を現す装丁で手作りする。小さなアーティストブックの作り手として、また講師として活動中。

文・写真:小俣荘子