入学まで3年待ちも。「世界で一番小さな学校」が倉敷にある

エリア

柳が揺れ、川舟が進む倉敷川のほとり、倉敷美観地区の一角にその研究所はあります。

研究所といっても白壁に囲まれた町家の建物は街並みに溶け込み、前を通っても素通りしてしまうほど。

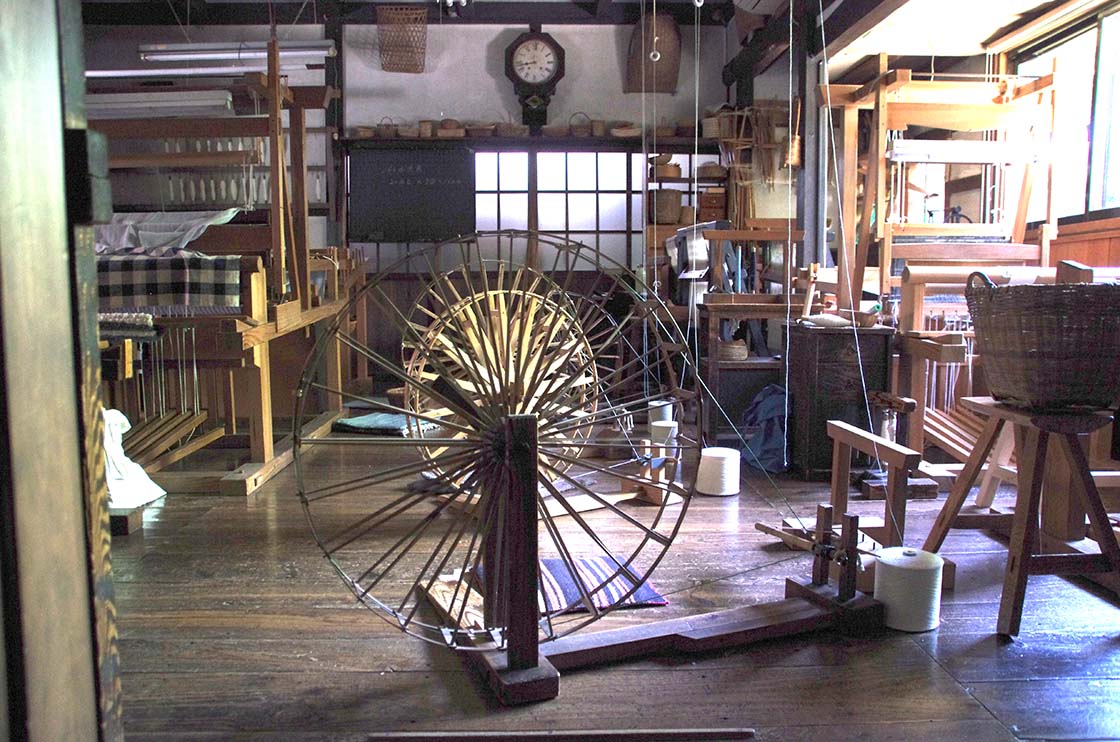

引き戸から中へ入ると広い土間。居室へ進むと中庭を臨む板の間には、形が異なる椅子たちが並び、座面をさまざまな模様の敷物が彩っています。

ここは倉敷本染手織研究所。

研究生は1年間、他の研究生と生活を共にしながら、染織の基礎を学んでいきます。

食事の支度や掃除は自分たちで。作品もまず糸づくりからというストイックな方針ながら、毎年全国から応募者が絶えず、学べるまで3年待ちということも。

人を惹きつける魅力は何なのか、研究生を1年間指導する石上梨影子さんにお話を伺いました。

半世紀を超えてなお、申込者が絶えない「世界一小さい学校」

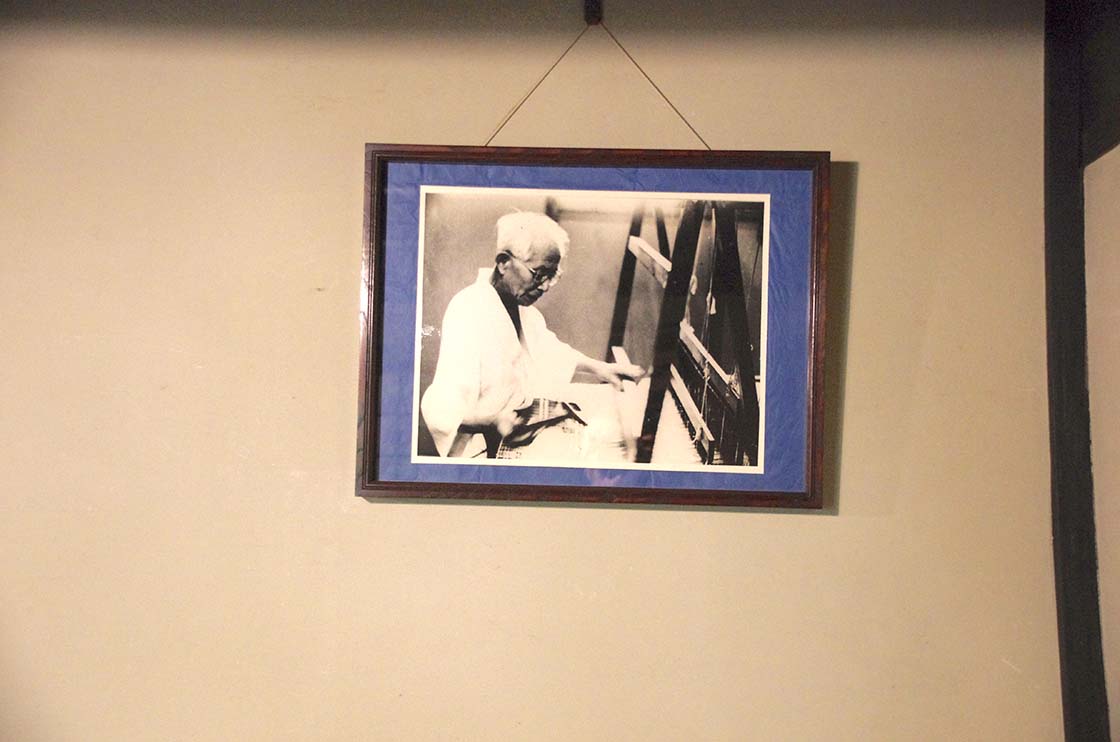

1953年(昭和28年)、倉敷民芸館の館長であった故外村吉之介が「倉敷民芸館 付属工芸研究所」として開設したのが倉敷本染手織研究所です。

天然染料で糸を染め、手織りで布を織る技術を弟子に伝えるために個人で始めた取り組みで、吉之介はそれを「世界一小さい学校」と称しました。

実はこの建物、元々は吉之介夫妻の自宅。全国から集まった入所希望者は、1年間、吉之介夫妻と生活を共にしながら技術を習得したのです。

卒業後はそれぞれの郷里で、その土地に根付く染めと織りの伝承と広がりを目指しました。

「吉之介は自宅を開放し、弟子たちに自らの生活をさらし、三食を共にすることで織物の技術だけでなく、生活の仕方のありようを伝えようとしたのです」と石上さんは語ります。

研究所の卒業生は、昭和28年の1期生から現在まで66回生。

吉之介に直接、教えを受けたのは40回生までで、吉之介亡きあとは四男で梨影子さんのご主人である信房さんが引き継ぎ、40回生以降を夫婦2人で育成してきました。

倉敷ノッティングから始まる研究所のものづくり修行

4月に入所(今年は4月16日にスタート)した研究生たちは、手始めに単純なノッティング(経(たて)に木綿糸を張り、木綿やウールの糸束を結びつけていく織り方) を学び、6月あたりから機織りの実技が始まります。

1枚のノッティングを作るのに、織るだけなら早くて2~3日で完成しますが、手間がかかるのは、その前の工程。織るための用意に時間がかかるのです。

綿を紡いで緯糸(よこいと)にすることから始まり、細い管(くだ)に緯糸を巻き、生地幅に合わせて160本に糸を揃え、筬(おさ。経糸を機に取付けるために使う櫛のような道具)に糸を張るといった幾つもの工程があります。

一つひとつの工程は全部つながっているので、1工程ずつ何度も練習して、全工程を一人でできるようにならなければ織物は完成しません。

一連の作業がすべて自分でできるようになっても、糸を束ねたり、織物に必要な本数や長さの経糸を揃えたりといった下準備だけでも毎日取り組んで10日以上かかるそう。1枚の布を織りあげるだけでも大変な労力がかかります。

カリキュラムは、易しい平織りから始まり、難度の高い複雑な織りへと進んでいき、最終的にきもの一反分の生地を織るのが卒業制作です。

糸も岡山産の綿を主体に、絹やウールなど、あらゆる素材を扱います。

素材作りに興味を持つ研究生が多く、自身の郷土の織物の特徴を探求したり、興味の幅がどんどん広がるうちに、1年という研究期間はあっという間に過ぎていくそう。

こうして日々手作業を続け、本物の素材や生地に触れていくうちに、研究生たちは身をもって、織物の良さと違いが分かるようになっていくのです。

暮らしながら学び、体にしみこませる

研究生は講義や実習で手仕事の技術を学ぶだけでなく、毎日の食事の準備、掃除、風呂焚き、季節ごとの障子の張り替えなど、生活の仕方も体に染み込ませます。

「食器などは私物の持ち込みはせず、研究所に備え付けの物を使うのが昔からの決まりです」と石上さん。

研究所内で使う食器は各地の民藝の器やかご、漆器。プラスチック製品はごくわずか。使いながら、漆器などの扱い方も学びます。

こうした生活の仕方まるごと覚えていく学びの環境には、「日々、本物に触れ、目を肥やすことで、生活に本当に適したものを選びとる力を身につけよ」という吉之介の思いがこめられています。

開設時から変わらない入所条件とは

研究所の入所条件は、開設時から変わりません。満18歳以上の健康な女子。

「もともと、女性が家庭に入ってからも着物や帯などの日常着、敷物や布団といった身の回り品を自給できるように、染めと織りの基礎技術を身につけることが研究所設立の目的だったからです。

設立当初は入所希望者の多くが高校卒業後の18歳から20歳という、嫁入り前の女性たちでした。

良家のお嬢さんも少なくなく、卒業時に一人が4台の機(はた)を倉敷で誂え、郷里に持ち帰っていたこともあります」と石上さん。

それほど織物は女性の日常の仕事であり、身近な手仕事だったことがうかがえます。

卒業した研究生が各地に根付く織物を作り、生業(なりわい)にする方法を伝えるために吉之介は徹底した教育を行いました。

こうした研究所の理念の根底には、柳宗悦の民藝運動に対する、吉之介の深い共感があります。

人の暮らしに寄り添うものを作る民藝の精神を、より多くの人に知ってほしい。

家族のために愛情を込めて布を織り、自分の身近なところからものづくりを広めていくことが家庭を良くする──。

吉之介はそうした信念のもと、研究生の育成に力を注いだのです。

時代とともに、手仕事が忘れられていく危機感

しかし、時代とともに人々の衣食住は変化していきます。

日本が高度経済成長期を迎えるとともに生活様式も和から洋へ。

大量生産品の普及、それに伴う物流の発達により、自ら生産するより、消費することに人々の関心が移っていくと、手仕事の必要性やそれを楽しむ心のゆとりは次第に薄れていきました。

住宅事情が変わり、都市部ほど家で機を織ることもままならなくなった今、研究所での学びを生かしたいと、卒業生の中には機織りができる環境を求めて、田舎へ移住する人もいます。

それでも学びたい、という研究生をつなぐのは‥‥

かつては、自ら織った着物や帯は、生活着として家族が使うだけでなく、近所の人や知人の依頼を受け、生活必需品として買ってもらことで生活の糧になっていましたが、今はかけた時間や労力に見合う代金で売ることが難しくなっているそうです。

それでも、研究所には毎年定員を超える応募があります。

「以前は高校を卒業後に入所する方が多かったのですが、最近は、大学で染色を専攻した方や留学経験者、仕事をある程度してきた方、定年後の入所が増え、入所者の年齢の幅も広がっています」

研究所には9台の機があります。1人が1台使うので、毎年、採用される研究生も9名。

採用は申し込み順で、来年以降の入所者は1、2年待ち。

「今まで宣伝したことはないのですが、昔は口コミで、今はインターネットで探して申し込む人が増えました」と石上さん。

「岡山のタウン誌で知って、作品展を見に来たのがきっかけです」という研究生は元教員だったそう。通える距離なので自宅から毎日通っているそうです。

「販売の仕事をしていましたが、作り手になりたくて」と神奈川から応募し、研究所に住み込みで学ぶ研究生も。

研究所では、機で織る工程より、それまでの準備に時間と労力がかり、作業自体も重労働。それでも、毎年、一人の脱落者もなく、全員が卒業してきました。

「今は布が好きで自分で作りたいという人が『チャレンジする面白さ』に目覚めるのでしょう」と石上さん。

手仕事を学び、自分で一から作ることが面白いのと同じくらい、仲間ができる喜びも大きいとも。

「1年間寝食を共にした同期生のきずなは強いです。毎年、同窓会には全国から卒業生が集うんですよ」

年に一度開催される展示会には、研究所の生徒と卒業生400名が出展。展示会を目標に各自が制作に励みます。

「同窓会でも先輩から後輩に、ものづくりの知恵や工夫を隠すことなく何でも教え合っています。卒業生たちはものづくりを通じて、世代を超えてつながっているんですね」と石上さん。

研究所での1年に、研究生生徒たちはものづくりの技術を習得するとともに、ものに対する愛着が生まれ、見る目が肥えていくといいます。

「ずっと使い続けることで 良さや美しさがわかるようになった」と口をそろえ、研究所で培った価値観は生涯、ぶれることはない、とも。

吉之介がつくった「世界一小さい学校」は、時代の環境が変わった今も、一人ひとりの卒業生に目に見えない大きな財産を残し続けているようです。

<取材協力>

倉敷本染手織研究所

岡山県倉敷市本町4-20

086-422-1541

http://kurashikinote.jp/

文:神垣あゆみ

写真:尾島可奈子