金沢「加賀八幡起上り人形」とは?市民に愛される郷土玩具でめぐる旅

エリア

赤い姿で丸くかわいらしいこの人形は、金沢の「加賀八幡起上り(かがはちまんおきあがり)」。

金沢市の希少伝統工芸に指定されており、縁起ものとして親しまれてきた郷土玩具です。たしかに、なんだか福のあるお顔立ち。おなかに松を抱えこみ、竹や梅の絵も描かれていていかにも縁起がよさそうです。

今回は、加賀八幡起き上がりのことを知るために石川県金沢市を訪ねることにしました。

金沢の郷土玩具専門店「中島めんや」へ

金沢には「加賀八幡起上り」のほか「加賀人形」や「米食いねずみ」などの郷土色豊かな人形が数多くあり、城下町金沢の暮らしが人形によって伝えられているともいわれています。この愛らしい人形たちを作っている郷土玩具店「中島めんや」を訪ねました。

お話を聞かせてくださったのは、7代目にあたる中島祥博(なかしま・よしひろ)さん。

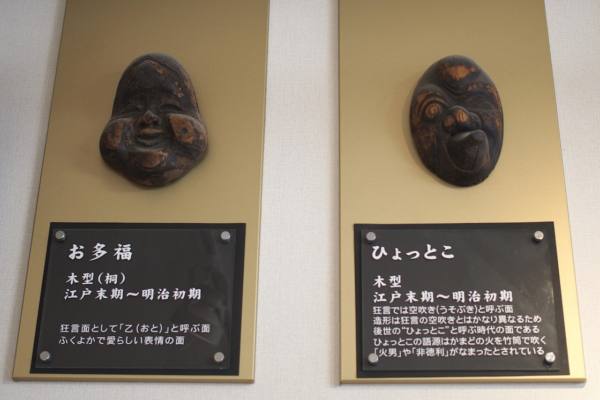

「中島めんや」の創業は文久2年(1862年)、江戸の幕末の頃。創業当時は、村芝居に使われるようなお面や小道具などを作っていたことから「めんや」という屋号になりました。そののち明治時代からは、加賀伝統の郷土玩具や人形も取り扱うようになったといいます。

加賀八幡起上りのこと、教えてください。

さて、本題の「加賀八幡起上り」ですが、どういうものなのでしょう?

———全国に「八幡宮」という名前の神社があるでしょう?八幡さんというのは第15代の応神天皇をおまつりしている神社のことでね。昔、加賀に一国一社の八幡宮があったんですが、八幡さん(応神天皇)がお生まれになったとき、深紅の真綿で包まれてお顔だけを出した姿だったそうで。あるお爺さんが、この姿を形取った人形をつくり、子ども達に与えて幸せを祈ったというのが始まりなんですよ。

と中島さんが教えてくださいました。

当時、加賀百万石藩主の積極的な工芸振興策によって藩には細工所が設けられ、京や江戸の一流作家たちの手によって技術の伝習が行われたのだといいます。そして、この人形をタンスにしまっておけば子ども、特に女の子の衣装に不自由しないという言い伝えもありました。

その由緒から、この地方では古くから子どもの誕生を祝うときや婚礼のお祝いとして、「加賀八幡起上り」を贈ることが習わしになったのだそうです。また、「起上り」という縁起の良い言葉にちなんで、新年や節句の贈りものや、お見舞いなどにもよく用いられているのだとか。

さて、この「加賀八幡起き上がり」はどのようにつくられているのかというと、これもお面と同じように張り子の手法でつくられています。

木型に紙を貼って形づくったものに、胡粉を塗ります。胡粉というのは白色の顔料で貝殻を粉にしたもの。これを膠(にかわ)と混ぜて溶かして3〜4回重ね塗り硬く強くした上から、彩色していくのです。

昔はたくさんの人が携わっていましたが、今では職人さんは3人ほどになってしまったのだそう。つくり手もとても貴重な存在なんですね。

いざ、絵付け体験!

八依さんが絵付けをしている姿を見ていると、私も絵付けをしたくなってきました。「中島めんや」では、絵付け体験もできるとのこと(※前日までに要予約)というわけで、私も加賀八幡起上りの絵付けにトライすることに。所要時間は約30分。八依さんの指南のもと、はりきってスタートです!

自分で絵付けをすると、なんだか愛おしさもひとしお。しっかり乾かしたら、その場で包んで持って帰ることができます。

今回は、見本に倣ってスタンダードな加賀八幡起上りにしてみましたが、もっとクリエイティブにオリジナル絵付けをするのもおすすめ。自分だけの加賀八幡起上りをつくってみてくださいね。

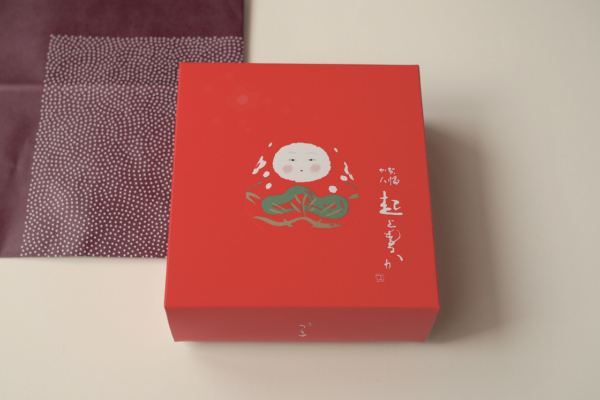

お土産には「加賀八幡 起上もなか」

「中島めんや」を後にし、もう1箇所、立ち寄りたいところがありました。「金沢 うら田」では、加賀八幡起上りをかたどった「加賀八幡 起上もなか」を販売しているのです。もなかの中には北海道産の小豆がたっぷり詰まっていて、もちろん深紅の産着をまとっている可愛いもなかです。

かつては定番商品として「中島めんや」さんの人形が入ったセットがありましたが、大人気のためお人形が準備できなくなってしまい、今では幻の商品に。普段は販売をしていませんが、人形の在庫があれば詰めてくださることがあるそうなので、ぜひ「金沢 うら田」店頭でお声がけしてみてください。

今回は運よく「人形入りセット」を購入できましたが、もなかだけでもじゅうぶん可愛く、美味しく、すてきなお土産になります。

「加賀八幡起上り」をめぐる金沢旅。この土地の歴史の中で生まれ、大切に守られてきた郷土玩具は、世の中の変化とともに形を変えつつも、人形に込められた願いは人々に受け継がれこれからもまた愛され続けていくのだろうな、と思います。

みなさんもぜひ、金沢で「加賀八幡起上り」にふれてみてください。

<取材協力>

「中島めんや」

石川県金沢市尾張町2-3-12

076-232-1818

http://www.nakashimamenya.jp

(絵付け体験は要予約、体験料は材料費込みで648円)

「金沢 うら田」

金沢市御影町21-14(本社・御影店)

076-243-1719

http://www.urata-k.co.jp

文・写真:杉浦葉子

*2017年2月17日の記事を再編集して掲載しました。