世にも不思議な郷土玩具「おばけの金太」はなぜ生まれたのか

エリア

熊本の郷土玩具「おばけの金太」

「“おどけ”て作ったものが、いつの間にか“おばけ”になってしまったとです」

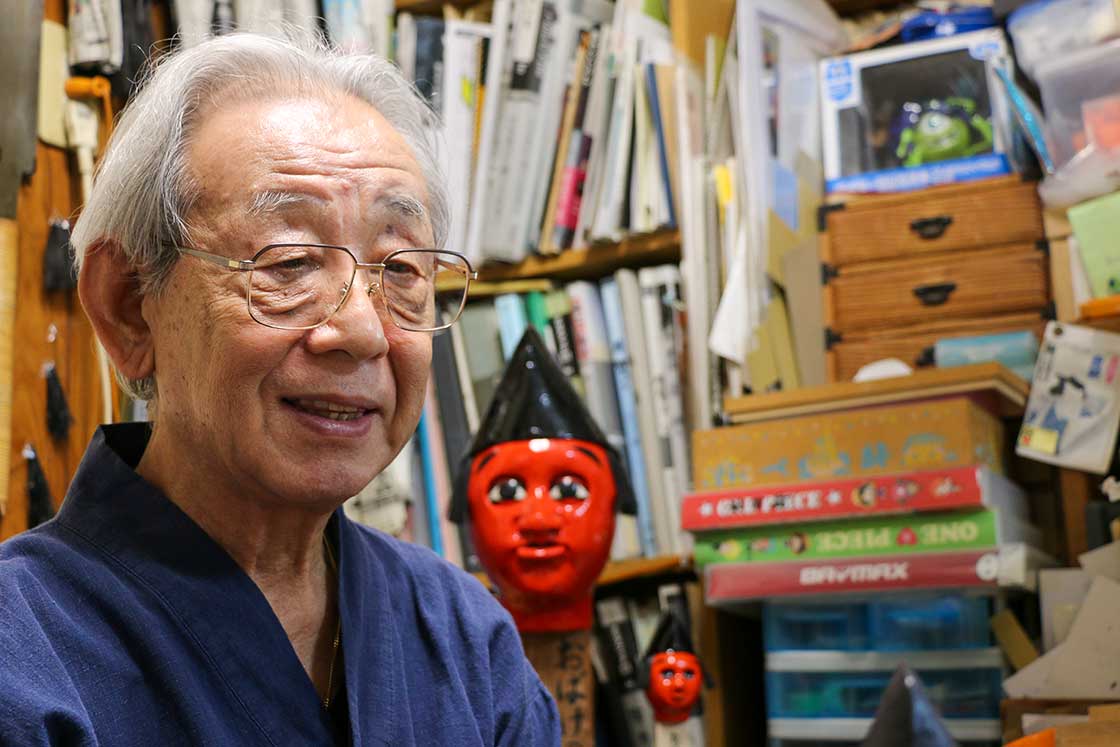

熊本で代々つづく人形師の10代目 厚賀新八郎さんは、自身がつくる人形「おばけの金太」について、そう笑いながら話します。

木の板に真っ赤な顔の生首がのっているように見えるビジュアルと、印象的な名前も相まって、全国にある郷土玩具の中でもひときわユニークな存在感を放っている「おばけの金太」。

この不思議な人形は、一体どのようにして生まれたのでしょうか。

魔除け・金太郎・五穀豊穣 さまざまな願いの詰まった人形

人形師として、節句の人形や、興行用の生人形(いきにんぎょう)などを手がけていた厚賀家。はじめて金太がつくられたのは江戸時代、考案したのは厚賀さんのご先祖である5代目の彦七さんでした。

当初は本業の人形制作のかたわらで「余技(よぎ)」として作られたそう。以来、厚賀家のオリジナルとして今まで繋がれてきています。

首の後ろから出ているひもを引っ張ると、目がぐるりと回転し、真っ赤な舌が出てくるからくりで、初見では怖いと感じる人もいるかもしれませんが、慣れるとだんだんとひょうきんに見えてくる不思議な魅力のある人形です。

「みんなを驚かせようと思ってつくったものですが、見た人が、『わー、びっくりした、おばけだ!』と言っていつの間にか『おばけの金太』が通り名になりました」とのことで、元々おばけや妖怪がモチーフになっているわけではありません。

モデルは戦国時代に加藤清正に仕えた足軽の金太だと言われていますが、そこに込められた想いや由来には色々な説が存在します。

厚賀さんは若い頃、実演販売で全国の百貨店などを回る折に大学教授や民俗学者たちからよく声を掛けられたそうです。

「チベット学を教えている教授さんが来て、『チベットでは王族の遺体に朱を塗る風習がある。朱は魔除けの色として使われていて、挨拶の時に舌を出す風習もある』と教えてくれました。

それが日本にも流れてきて、鳥居なんかが朱色だったり、子どもの着物に赤色を使ったり。郷土玩具にも赤いものが多かですよね」

チベットの魔除けとの共通点を指摘する人も。

「牧野玩太郎という郷土玩具研究の第一人者だった方からは開口一番『これは金太郎玩具だよ!めでたいんだよ!』と言われました。

当時は『いや、金太郎じゃなくて金太ばってん‥‥』と思ったとですが、昔は初節句に赤い金太郎を贈る風習もあったし、なるほど、金太郎からきている可能性もあるのかなと思ったり」

日本でもおなじみ、金太郎との関連性まで。

「さらに、能や歌舞伎で舞われる『三番叟(さんばそう)』という演目には、『舌出し三番叟』という種類があって、烏帽子を被って舌を出す様子が金太に非常に似とります。

三番叟は、畑を耕してお米を収穫して、という生きていく上で大切な食べることにまつわる舞で、金太にもそんな想いが込められとるのかもしれません」

5代目 彦七さんがどんな想いを込めたのか、今となっては想像するしかありませんが、少なくとも子どものための縁起の良いものであることは間違い無いようです。厚賀さんも、子どもに喜んでもらえるようにと、想いを込めて日々制作を続けています。

時代に合わせたものづくりで260年続く人形師

張り子の手法でつくられる金太。特に難しいのが、顔の下地を塗る胡粉(ごふん)の扱いと、ベロを出すからくりの要であるバネの部分です。

烏帽子の中に隠されているバネは竹製で、均一の薄さにけずって、適度にしならせるのは至難の技。バネが固すぎても動かせないし、薄すぎたり不均等だと割れてしまう。

「薄く、“すーっと”削らんといかんのですが、その“すーっと”が、なかなか、大変。刃物を自分で研ぐところから、何年も修行をせなだめです」とのこと。

260年続く厚賀家の人形作り。生人形にはじまり、祭りで使用する纏(まとい)や張り子でできた獅子頭(ししがしら)、歌舞伎の大道具など、時代にあわせてさまざまな形でその技術をふるってきました。

「材料やつくり方は変わらんけど、その時代に求められるものをつくらないかんですよね。こちらから生み出していかんと。

金太は、5代目以降、どの代もほとんどつくってなかったとですが、昭和40年頃からの民芸品ブームで、新婚旅行先に九州が選ばれることも多く、そこでまた需要が増えたとです。

私の時代には、歌舞伎やお祭りの仕事が来んようになってしまって、今は主に金太をつくり続けています」

時代の流れの中で、熊本にかつて存在した人形師たちはほとんどいなくなってしまいました。大阪などから人形を仕入れて販売だけに専念する方が楽だと、人形づくりをやめるお店が多かったのだそう。

「6代目のときに、うちの家でもかなり行き詰まって、人形づくりを続けるかどうかという家族会議が開かれました。販売に専念すれば、一時的に儲かるかもしれん。ただ、その波がすぎるときっとなんもかんも無くなってしまう。だから、うちは職人でいくぞ!と決めて、結果、今はうちしか残っとらんですね」

自分の一生はここに捧げる。先祖がつないだ一本のパイプ

民芸品ブームの後、需要が落ち込んだこともあり、実は先代は金太づくりをやめようと考えていました。

その考えを聞いた厚賀さんは、家業を継いで自分が金太をつくることを決意。

一旦は別の会社に就職してそちらで頑張ろうとしていた矢先のことだったそうで、当時のことを「その時は正直言って、苦渋の決断だった」と振り返ります。

「21の時です。会社を辞めてまでこれをやろうと、なんでそぎゃん思ったのか。やっぱり、先祖の想いがあったけんかなと思います」

明治10年に起きた西南の役。当時、激戦地となった熊本城周辺の町は焼け野原になりました。そんな状況の中で、厚賀家の先祖はなぜか金太の顔の型をひとつだけ持って逃げていたそう。その型が残っていたおかげで、オリジナルのおばけの金太を復元することができ、今も当時の形のまま作り続けることができています。

「不思議とですよね。なぜわざわざそれを持ち出したのか。でもその型からいまの金太を復元したときに、先祖の想いを少し汲めたような気がしたですね」

生き死にのかかったさなかに持ち出された金太の型。その裏には先祖のなにか特別な想いがあったのだろうと、厚賀さんは考えています。

「自分の人生は、先祖がつなげてきたパイプのひとつ。9代つないだパイプのあとに、自分が入ることで、その分だけパイプが伸びる。それが伸びていく限り、この文化はずっと残っていくわけです。

それが一番大事なことだろうと思って、自分の一生はここに捧げよう!と決めてこの道に入りました。

毎日毎日、作る苦しみと産みの喜びを繰り返しながら、10代目としてそれをまっとうしていくだけです」

厚賀さんが、先祖の想いを汲み取り、つないできた一本のパイプ。次に受け取るのは、厚賀さんの息子で、11代目を継ぐ予定の新太郎さん。「おばけの金太」づくりの修行を開始して約6年になります。

「(息子は)子どものころから、ものをつくるのが好きだったですね。私が元気なうちに技術を伝えて、自分のものにしてもらいたい。その先は、金太だけじゃなくても、時代にあわせてものづくりをしてもらえたら」

数年後には、11代目 新太郎さんのつくった「おばけの金太」もお店に並びはじめることでしょう。

76歳になった厚賀さん自身も、まだまだものづくりへの意欲を失っていません。

「大笑いはしなくても、子どもたちにちょっとでも微笑んでもらいたい。少しでも喜び、楽しい気持ちになってもらえたら、本当に嬉しい」

金太のひもを引きながら、しみじみと語る姿が印象的でした。

取材後、もうすぐ4歳になる筆者の息子に「おばけの金太」をみせて、「あっかんべー!」とやってみたところ、大笑い。どうやらうちの子どもの目には、とてもひょうきんな金太が映っているようです。

<取材協力>

厚賀人形店

文・写真:白石雄太