夏のお出かけに。人気の「かご」はスイカ用でした

エリア

こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

自然の素材で編んだ「かご」。素材をていねいに準備し、ひと目ひと目編まれたかごはとても魅力的です。かごは大切に手入れして使えば愛着もわき、またそれに応えるかのようにいい味を出してくれます。

「日本全国、かご編みめぐり」は、日本の津々浦々のかご産地を訪ね、そのかごが生まれた土地の風土や文化をご紹介していきます。

岡山県倉敷に「スイカかご」を訪ねます

今回訪ねたのは、岡山県倉敷市。江戸時代に幕府直轄の「天領」として栄えた町です。倉敷川沿いの柳並木に白壁のお屋敷が美しい美観地区は、そぞろ歩きを楽しむ人で年間を通じて賑わいます。

今日お会いする作り手さんとも、美観地区で待ち合わせ。白壁に反射する太陽光がジリジリと暑く、ああ今こそスイカが食べたい、と思っているうちに集合場所に現れたのは、20代半ばくらいの、一人の青年。

その人こそが今日ご紹介する「スイカかご」を倉敷でただ一人作る、須浪隆貴 (すなみ・りゅうき) さんでした。

倉敷「須浪亨商店」 須浪隆貴さん

スイカかごは、その名の通りスイカを入れるためのかごですが、その見た目の可愛らしさから最近は買い物かごやお出かけ用にアレンジして使う人も多く、本来の使い方とは違ったところで人気を集めているかごです。

作っているのは倉敷にある「須浪亨 (すなみとおる) 商店」。隆貴さんはその5代目として、スイカかごをはじめとする い草を使った倉敷独自のかご「いかご」を作り続けています。

「今も、八百屋さんでビニール紐にくくられたスイカを見かけますよね。うちで作っているスイカかごも、元は八百屋さんでスイカを手渡す時に使っていたものがルーツなんです」

かごを作っている工房へと車で向かいながら、さっそくお話を伺います。

「持ち運びのためだけでなく、持ち帰って井戸や川で冷やす時に、流されないようにするためのカゴだったんですよ。当時のままだとあまりに荒物っぽいので、現在はもう少しデザイン性のある編み方に変えています」

スイカかご以外にも、買い物かごや醤油の一升瓶が入るサイズのびんかごなど。須浪亨商店の商品ラインナップはどれも、かつてはご近所への買い物に当たり前に使われていたものばかりです。

サイズの大小を合わせると全部で10種類ほどの「いかご」の編み方を隆貴さんに教えたのは、お祖母様の栄さんでした。

「うちはもともと畳や花むしろ (染色した い草で編む装飾的な敷物。「花ござ」とも) を作っていたんです。いかごは、畳に使えないようない草の余りを使って作る生活の中の道具で、いわば本業の傍でやるお小遣い稼ぎ。祖母が内職的にやっていたのを、子どもの頃から手伝って、自然と編み方を覚えていきました」

隆貴さんの生活に当たり前にい草があったのには、そしていかごが倉敷で生まれたのには、理由があります。

倉敷独自の「いかご」が生まれた理由

岡山は、日本でも有数のい草の産地。中でも隆貴さんの工房からも近い早島というエリアで、い草作りが盛んになりました。

「このあたりは早島 (はやしま) 、児島 (こじま) 、水島と島がつく地名が多いんですが、どこも干拓地なんです。もともと海だった場所なので、塩気が多くてお米はとれません。それで植えたのが、い草と綿です。

児島はそこから繊維産業が発展して、児島デニムが生まれました。クラレやクラボウといった大手企業も倉敷の繊維産業出身なんですよ。一方のい草は、畳や花むしろ、そしていかごになりました。

カゴの素材としては、実際は竹や山ぶどうの方が強度があるんです。けれど、この一帯には山がありません。一番よくとれる素材が、畳作りの余りで出るい草だったんですね。これなら原価もかからないし、縄状にすれば丈夫になります」

そんな倉敷の地で1886年に創業した須浪亨商店も、本業は畳や花むしろの製造。いかごは傍らで副業的に作っていましたが、4代目を継いだ隆貴さんのお父様が若くして急逝。お祖母様の栄さんは自分一人でも作ることのできるいかご作りだけは絶やさず、隆貴さんが20歳の時に、そのバトンを受け継いだのでした。

5代目と呼ばれて

「もともと椅子や焼き物、家具や器が好きで、プロダクトデザインに興味があったんです。彫金の専門学校に通ったり自分でデニムを縫ったりしながら、継ぐ時に役に立つかもしれないなとグラフィックの勉強もしていました」

現在、隆貴さんは24歳。10代には自分の好きなことを吸収しながら家業を継ぐことも意識し、20歳で家業を継いでからはそれまで内職工賃ベースだった商品の値段を見直し。本業としてやっていけるよう基盤を整えます。日々のかご作りはもちろん、全国の卸先さんとの受注やりとりやホームページの開設まで、全てを一人で切り盛りしてきました。

飄々とした語り口でこれまでを語る隆貴さんですが、伺った全てのことを、わずか4年間で、たった一人でやってきたことを思うと、腹におさめている覚悟と結果を出していく行動力に、ただただ驚くばかりです。

一方、案内された工房では若者らしい一面も。各地から自然と集まってきたというかごのコレクション棚にはキャラクターのぬいぐるみなどがちょこちょこと並び、床に積まれた商品のそばにはゲーム機のコントローラーが置いてありました。

「スイカかごは季節が限られて工程も他のかごより手間がかかるので、夜寝る前なんかに、ちょっとぼうっとしながら作るんです」

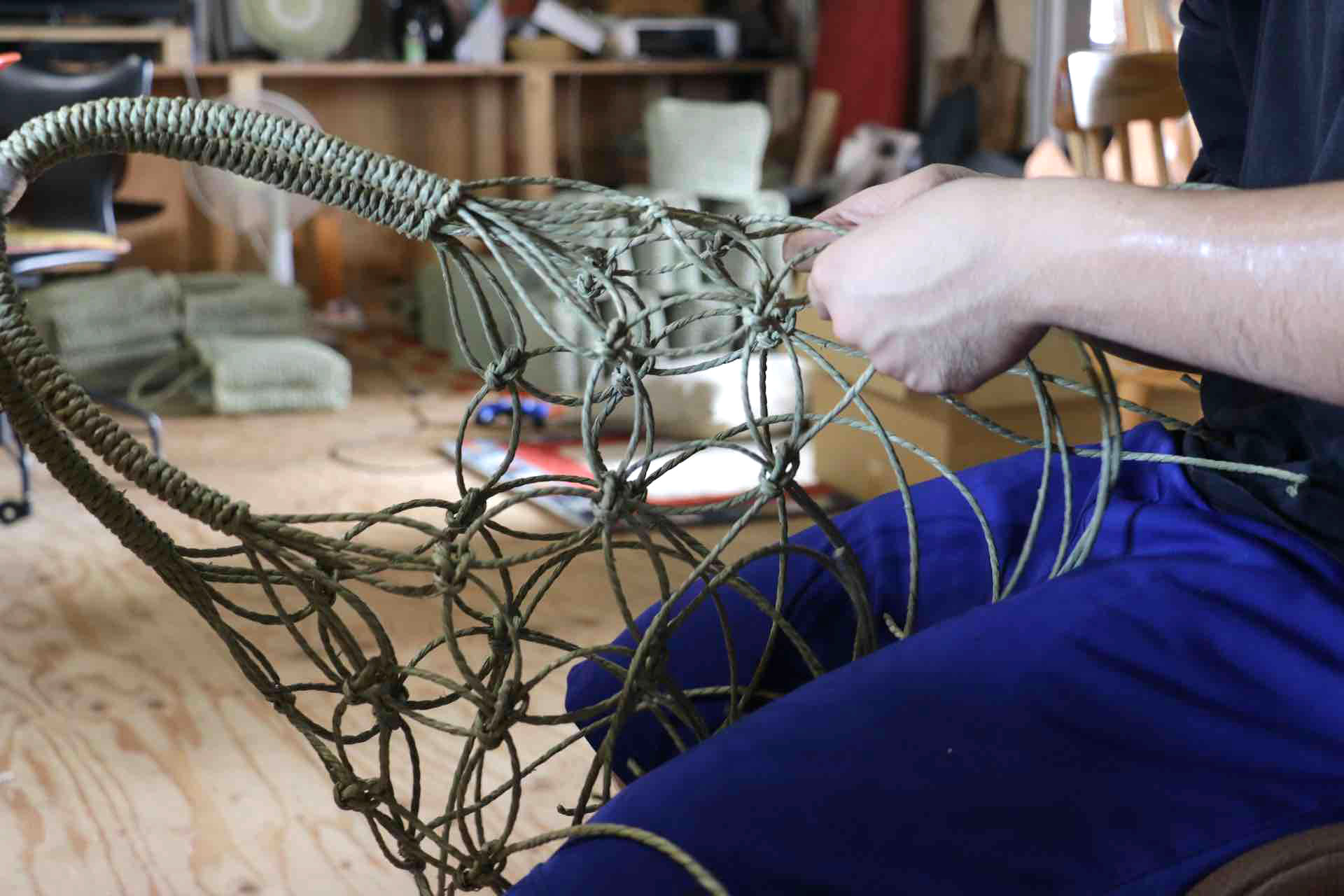

暮らしの延長のようなかご編みの様子を少しだけ、見せていただきました。

紐状のい草がみるみるスイカかごになるまでおよそ30分。前段階の準備の時間を入れて、およそ1個あたり1時間かけて作っていくそうです。い草を紐状にする工程以外は、全て手作業で行われます。

「い草にも質のいい悪いがあって、検品しながら作っていく必要があるんです。その時その時の縄の状態を見分けながら、かご全体でバランスがとれるように編み方を変えたりします」

「だから僕の出来栄えよりも、材料の出来栄えの方が大きいんですよ。材料がよくない時に普通ぐらいにするのが僕の役目です」

倉敷で唯一の「いかご」の作り手

一帯では2・30年前の時点ですでに、いかごを作っているのは須浪亨商店一軒だけだったそうです。つまり、現在いかごの作り手は倉敷に隆貴さんただ一人。

「技術もこれから伝えていかなければと思いますが、あと10年は、修行の期間と思っています。僕個人は、工業製品も好きです。手作りだからいい、ということもないと思うんですけれど、それでも、僕の様子を見て買ってくださる方が少なからずいると思うので、そういう『人くささ』でやっている部分が、あると思います」

言葉を飾らず、時折鼻歌をまじえながら、24歳の青年の手でコツコツと作り上げられるスイカかご。

その雰囲気も手先も飄々と軽やかですが、先のことをたずねたら、

「一生やっていくつもりです」

と頼もしい答えが返ってきました。

<関連商品>

いかごのバッグ

<取材協力>

須浪亨商店

http://maruhyaku-design.com/

文・写真:尾島可奈子

こちらは、2017年8月25日の記事を再編集して掲載いたしました。