益子に行ったら、益子参考館へ。人間国宝・濱田庄司が集めた世界の民芸コレクションを堪能

エリア

世界の民芸品が2000点!濱田庄司記念益子参考館の魅力とは

ちょっと変。だけど可愛い。そんな民芸品にたくさん出会える場所が、栃木県の益子町にあります。

それは、「濱田庄司記念益子参考館」。

濱田庄司さんは、益子焼の陶芸家にして人間国宝。民藝運動の中心人物でもあります。

これらの可愛い民芸品と人間国宝・濱田庄司さんに、どんなつながりがあるのでしょうか。

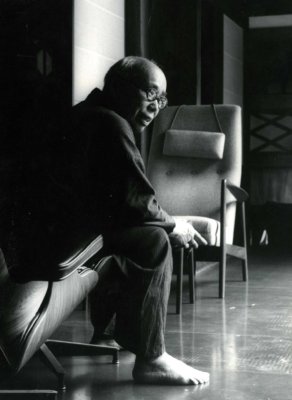

濱田庄司 (1894年-1978年)

神奈川県川崎市生まれ。1955年に第一回の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。

東京高等工業学校(現:東京工業大学)窯業科を卒業後、京都や沖縄、イギリスなど各地で作陶を続けた。

30歳の時に益子での作陶生活を開始。益子を代表する陶芸家として活躍し、益子焼全体に大きな影響を与えた。

各地の民芸品に美を見出した濱田庄司

濱田庄司さんと世界の民芸品との関係を知るため、益子参考館へ。

益子参考館・館長の濱田友緒(はまだ・ともお)さんは、濱田庄司さんのお孫さん。ご自身も陶芸家として活躍されています。

友緒さんに祖父・濱田庄司さんの功績や人柄について伺いました。

「若い頃から日本各地で作陶をしていた庄司は、地域の生活に興味を持ち、そこから生まれる日用品の美しさに気づきました。それが後の民藝運動(※)につながったんでしょうね」

※民藝運動

1926年に濱田庄司が柳宗悦・河井寛次郎らと共に提唱し推進した、「暮らしの中で使われる手仕事の日用品の中に『用の美』を見出し、活用していこう」という運動のこと。

上流階級が好んだ美術品「上手物(じょうてもの)」に対し、「下手物(げてもの)」と呼ばれていた地方の手仕事を「民衆的工藝」、略して「民藝」と呼び替え、守った。

濱田庄司らは日本全国を巡り、実際に自分たちの技術やセンスでものづくりを指導するなどして、それまでスポットが当たらなかった職人や産地を盛り立てた。

民藝運動が日本各地の民芸品を救った

「もともと日用品の収集は好きだったようですが、民藝運動をはじめると、地域の民芸品の収集に熱が入りました」

「庄司たちが民藝運動をすすめたのは、ちょうど手工業から大量生産への過渡期でした。地方の人たちが代々続けてきた手仕事の美しさは評価されず、そのままなくなってしまう可能性が大きかったんです。

庄司の収集品の中には、産地の人を応援する意味合いを込めて購入されたものもあります。店をたたもうと思っていたところを見出され、『もう一回やってみよう』と息を吹き返した職人さんも多かったようです」

民藝運動の結果、再び活力を取り戻し現在まで続く民芸品には、島根県の出西窯(しゅっさいがま)や大分県の小鹿田焼(おんたやき)などがあげられます。

現在の日本には、まだ多くの民芸品が残っていますが、この民藝運動がなければそれらの産地もなくなってしまっていたのかもしれません。

2000点以上にのぼる、バラエティ豊かな収集品

「庄司の身の回りには常にものが溢れていました。正直、祖母は呆れていたと思いますよ。旅先からわけの分からない、埃っぽい、カビ臭い類のものが大量に送られてくるわけですから」

友緒さんによれば、その数は益子参考館の収蔵品として登録されているものだけでも2000点以上にのぼるそう。

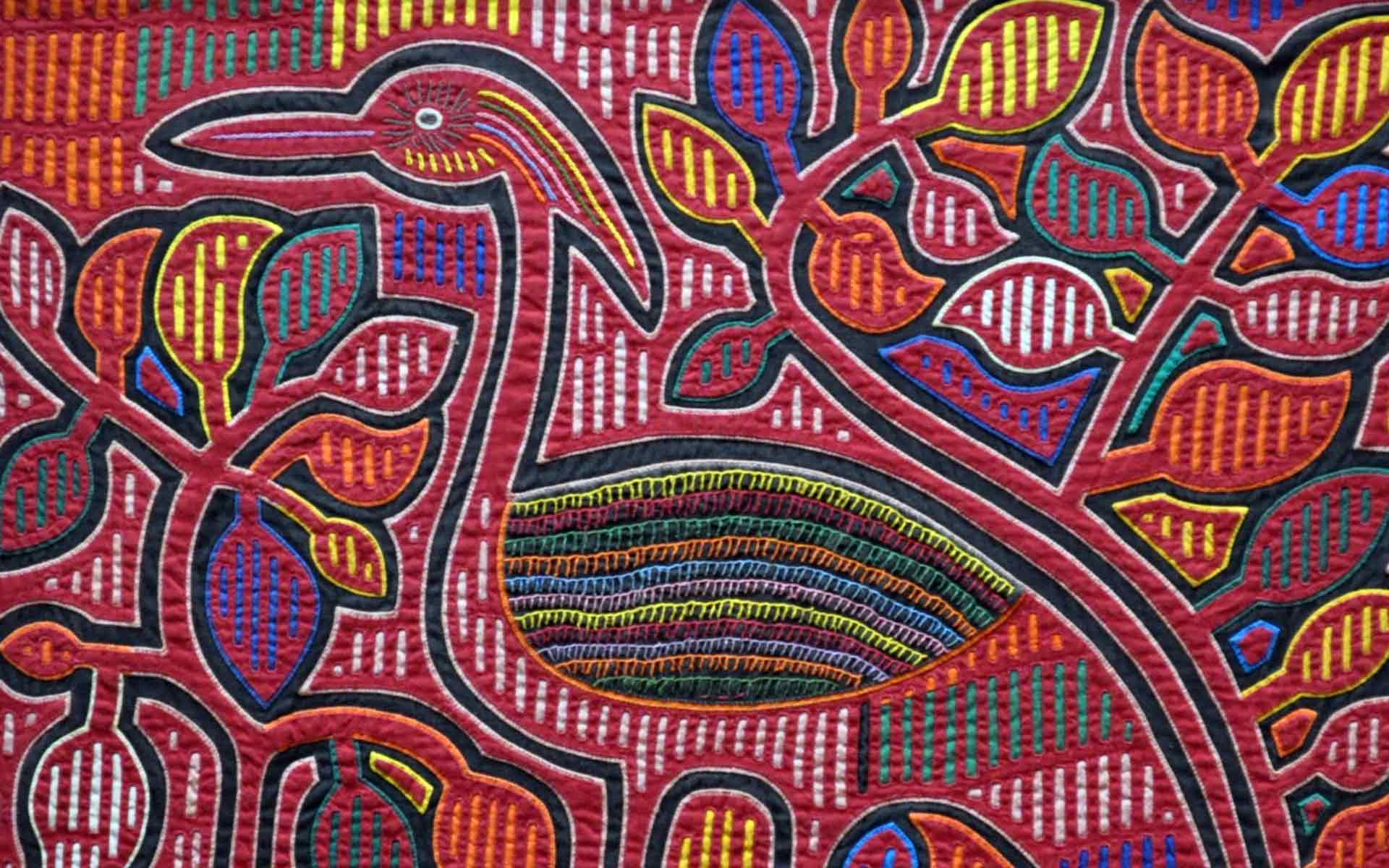

収集した民芸品のジャンルは焼き物だけでなく、織物、人形、さらには家具類まで多岐に渡り、時代や洋の東西を問わず、様々な国から集められています。

たしかに、益子参考館に展示されている収集品は、一人が集めたものとは思えないほど、バラエティ豊かで驚きました。

産地らしさの強いものに感服し、収集した

「庄司は、土地の魅力を反映したもの、地元の職人たちの生き生きとした雰囲気が残っているものに魅力を感じ、収集していました。名もない職人たちが、日常生活で使うために作ったものです。

庄司の著書には『これは敵わない、負けた』と思ったものを、その負けた印として自分の手元に置いた、とあります。負けたと感じたポイントは、技術的なことであったり、その土地の特性が最大限に出ていて産地らしさが感じられたり、ということだったようです」

世界各地の民芸品を求めて旅をした濱田庄司さんは、地元の人からみても危険だと言われるような地域にも、自ら足を運んだといいます。

「『田舎のほうが、産地らしさが出た純粋なものが多い』ということで、特に、原住民と言われるような方たちが作ったものを好んでいたようです。良いものを探しに旅に出ては、言葉も通じない現地の方と仲良くなって帰ってきました。新しい美を見つけ出すのが楽しかったんでしょうね」

普段の生活では目にすることのないような各国の地域色豊かな展示品に囲まれていると、まるで世界旅行をしているような気分になります。

コレクションは趣味であり、作陶の栄養

また濱田庄司さんは、収集を単なる趣味としてだけではなく、自分の作品作りの糧としていたそうです。

どんな作品に、収集品の影響が見られるのかを友緒さんに伺ってみました。

「むしろ、自分の作品に、収集品からの影響が見てとられないよう注意していました。『真似ではなく、取り入れたものを体内で消化して栄養とし、しっかりと力がつくことが大切だ』と語っています。自分の身体から、自然に個性として生まれるようになれば、と考えていたようです」

濱田庄司さんの収集は、新たな感覚を取り入れ続けるため、半ば意識的におこなわれていたものなのですね。友緒さん曰く、晩年までその作風は変化し続けたといいます。

「一般の人たちにも、参考にしてもらいたい」

「自分の収集品を是非一般の人にも参考にしてもらいたい、ということで、庄司は亡くなる半年前に、この益子参考館を開館しました。

展示されている収集品たちは、私から見ても味のある良いものばかりです。益子に来た際にはぜひ一度足を運んでみてください」

益子参考館に展示されている濱田庄司さんの収集品は、いま見ても可愛かったり面白かったりと、味のあるものがたくさん。

「人間国宝」「各地の工芸を守った民藝運動の立役者」とだけ聞くと、少し身構えてしまう部分もありましたが、濱田庄司さんの可愛らしいコレクションからは、素朴で温かい人柄を垣間見ることができました。

<取材協力>

公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館

栃木県芳賀郡益子町益子3388

0285-72-5300

http://www.mashiko-sankokan.net/index.html

文:竹島千遥

写真:竹島千遥、公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館

*こちらは、2017年11月19日の記事を再編集して公開しました。