動く文化遺産。日光東照宮の美を受け継ぐ、鹿沼の彫刻屋台

エリア

こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

世界遺産、日光東照宮。紅葉シーズンを迎えてますます多くの人で賑わいを見せています。

「三猿」や「眠り猫」は東照宮を代表する見どころですが、実はこの彫刻美を受け継ぐお祭りが、日光のすぐそばで行われているのをご存知でしょうか。

栃木県鹿沼市で行われる鹿沼今宮神社祭の屋台行事、「鹿沼秋まつり」。2016年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。

屋台行事とは?どんなところに東照宮とのつながりが?

年に一度のお祭りを訪ねて、動く文化遺産、美しき彫刻屋台の世界に迫ります。

三猿も見つかる?鹿沼の彫刻屋台

10月8日。東武日光線の新鹿沼駅に降り立つと、駅前には観光案内のテントが貼られ、大勢の人で賑わっています。

毎年10月、体育の日直前の土日に行われている「鹿沼秋まつり」は、かつて宿場町であった鹿沼の氏神様である鹿沼今宮神社の例大祭に合わせて、氏子さんが執り行う地域のお祭り。

見どころは何と言っても神社から町なかへと巡る美しい「彫刻屋台」です。

駅から神社へ向かう大通りを歩いて行くと、はるか遠くからでもわかる大きな「何か」が、大勢の人に囲まれながらゆっくりと近づいてくるのがわかります。

道路標識をゆうに超える屋根。その上に、人が数人立っています。乗りものの中にも人が数名。楽器を演奏しています。

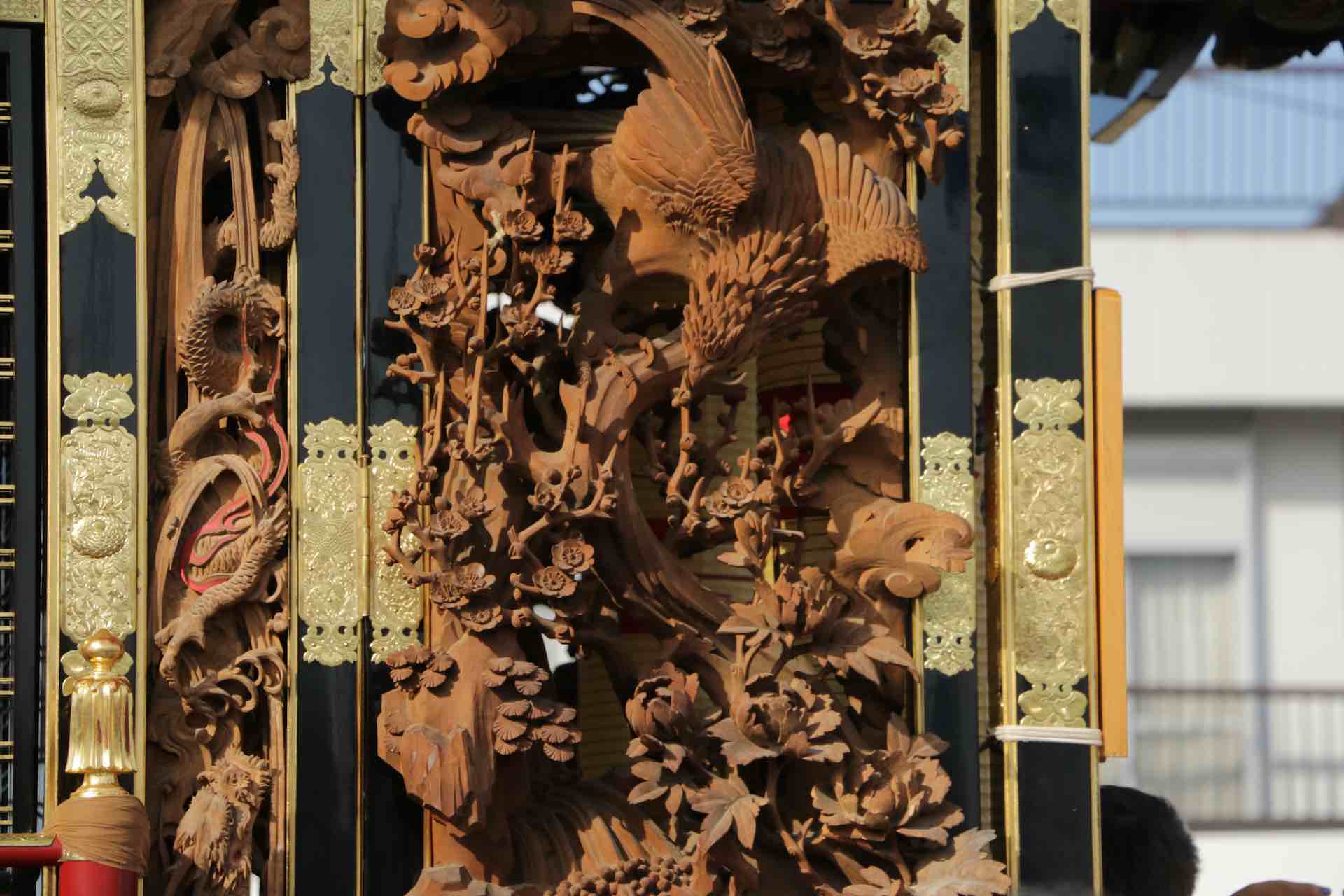

次々とやってくる乗り物。一台一台、様子が違います。共通して言えるのは、屋根から柱、人が手で押す土台の際まで、ありとあらゆるところにそれは美しい木の彫刻が彫り込まれていることです。

向かい合う2体の龍といった力強いものから、咲きこぼれる大輪の花のような繊細なものまで、どれも息を飲むような美しい彫刻が施されています。どこかで見たことのあるような、猿の姿も。

「わっしょい、わっしょい」という景気のいい掛け声とともに目の前に現れたこの乗りものこそが、お祭りの主役、鹿沼の彫刻屋台です。

「禁止」が生んだ芸術

元は神様へ奉納する踊りを舞うための、舞台装置だったという屋台。

江戸時代に当たる1780年にはすでにその記録が見られ、氏子各町から屋台を出して、競うようにその芸を披露したといいます。

華やかな演芸に釣り合うように、当初は簡素だった屋台も次第に黒漆や彩色が施されるように。

「それが幕府の改革で、こうした民間の芝居が禁止されてしまうのです。競うように芸を磨いてきた各町のエネルギーは、自ずと屋台の装飾に注がれるようになりました」

幕府の「禁止」が生んだ美しい彫刻屋台。そこに日光東照宮がどのように関係しているのか。鹿沼市観光交流課の渡辺さんに、お話を伺うことができました。

鑑賞ポイントその1:東照宮とのつながり

「鹿沼は山が近く、水運にも恵まれ江戸からも近距離にあったことから、古くから木工の町として栄えてきました。

日光にも近く、その建設に携わった職人たちが多く住んだとも言われています。たとえばこの屋台は仲町という町の屋台で、江戸時代のものです。一部の彫刻に東照宮の彫刻を彫った職人が携わっていたことが確認されています。

「昔は屋台を分解して箱にしまっていたのですが、箱の墨書に『日光五重御塔彫物方棟梁行年六十四歳 後藤周二正秀(しゅうじまさひで)鑿』と書かれてあるんですね。実在する後藤正秀という彫物師であると確認されました。

最近の例もあります。先ほどの金の龍が印象的な屋台は現存する一番古い屋台ですが、日光東照宮の陽明門や眠り猫の修復をされている鹿沼在住の職人さんが、平成に入って修理をされています」

「モチーフでは、東照宮の水屋にもいる龍や唐獅子、リスなども東照宮の彫刻を彷彿とさせますね」

日光東照宮の宮大工が、その技で鹿沼の彫刻屋台を生んだ。そう書けばシンプルですが、どうやら職人さんや技術だけでは、この美しい彫刻は生まれなかったようです。

「職人さんは基本的に、発注者の意向に沿うものをきっちり作るのが仕事ですからね。では誰が彫刻を頼む人かといえば、屋台の所有者、つまり今宮神社の氏子である各町の人たちです。

昔は40年、50年くらいのサイクルで屋台を作り変えていた記録もあります。新たに作る時にはどんなものを作ってもらいたいか、町が彫師さんと相談をします。

その時、すぐ近くにある東照宮の彫刻が、やはり一番参考になったのではないでしょうか。『あの彫刻のリスのようにしてほしい』とか、そういう相談をしていたのではないかと思います」

鑑賞ポイントその2:町のプライドをかけた屋台の「競演」

もうひとつ、鹿沼の彫刻屋台が華やかになっていった理由は、各町同士の「競いの意識」です。

「あの町はこういうモチーフだから、こちらはこうしよう、という検討は、今でも屋台を新調するときに行われていますよ」

もっと美しく、もっと趣向を変えて。よきライバル関係にある町同士の意識と、古くからの木工の町に暮らす職人たちの腕が共鳴して、彫刻屋台の美は極められていきました。

鑑賞ポイントその3:時代で見分ける屋台

ところが、過熱する装飾美に再び幕府の「待った」が。華美になっていく舞台が、質素倹約の施策で禁じられてしまうのです。

全部で27台ある屋台は、大きく3種類に分かれます。簡単にいうと、「古いものほど華美」なのです。

1) 彩色彫刻漆塗屋台 (さいしきちょうこくうるしぬりやたい) (7台)

2) 白木彫刻漆塗屋台 (しらきちょうこくうるしぬりやたい) (1台)

3) 白木彫刻白木造屋台 (しらきちょうこくしらきづくりやたい) (19台)

各町は幕府の統制下にあっても知恵をしぼり、彩色などの華やかさは抑えながら、彫刻そのものの美しさで屋台の素晴らしさを競ったのでした。

こうした歴史も踏まえておくと、また違った視点で屋台鑑賞を楽しめそうです。

町人文化の粋、彫刻屋台

渡辺さんによると、鹿沼の屋台は車体、車輪、彫刻、漆塗り、彩色、そして錺 (かざり) と、様々な工程を分業で作り上げていくそうです。

「屋台を作るほぼすべての工程を担える職人さんが、鹿沼・日光一帯にいます。錺職人さんにいたっては、全国でも日光と京都にしかいないそうです。自分たちの町の屋台を、自らの町の技術で作れるのが、鹿沼の屋台の何よりの特徴です」

伺うと、鹿沼の屋台は、昔から町内の各家々がお金を出し合って作ってきたとのこと。

「貧しければ貧しいなりに、全員がお金を出し合って全員でこの屋台を引いた。これが鹿沼の伝統です」

世界が認めた彫刻屋台は、江戸と日光の間に位置する木工の町の技術と、「わが町」を愛する町衆の心意気から生まれていました。

また来年も10月になれば、鹿沼の町に「わっしょい」の声が響き渡ります。

文・写真:尾島可奈子