100年後を想い、ともに歳を重ねていきたい漆器

エリア

こんにちは。ライターの坂田未希子です。

木々が色づき、秋も深まってきた栃木県の茂木町(もてぎまち)に出かけてきました。

焼きものの町・益子の隣にある茂木。ここに、木漆工芸家の松﨑融(まつざき とおる)さん、修(おさむ)さん親子の工房があります。

この器は「なにを入れよう?」と楽しくなってくる器

漆器というと、扱い方が気になって、お正月やお祝いなどの特別な日以外はしまいがちです。

でも、それではもったいない!そう思わせるのが松﨑親子の漆器です。

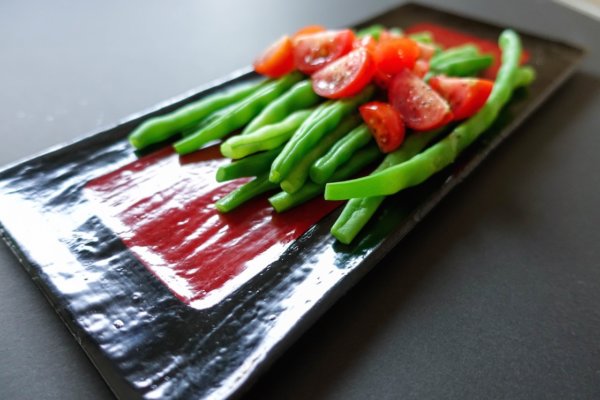

煮物やおにぎりを盛ったり、どら焼き、みかん、草花を活けたり。

なにに使おうかと考えるのが楽しくなる器です。

ぽってりとした厚み、温もりのある朱色、素朴な風合い・・・どこか陶器を思わせる、親しみやすい雰囲気があるからでしょうか。

木をくりぬいて作る継ぎ目のない額縁

融さんは1944年(昭和19年)東京の出身。祖父が漢文学者、父親が日本画家だったこともあり、幼少期から芸術に触れる機会が多かったそうです。子どもの頃からものづくりは好きだったものの、木漆をはじめたのは30歳の時。父親の知人である人間国宝の陶芸家・島岡達三のアドバイスを受けながら、作品を手がけはじめます。

木をくりぬき、継ぎ目のない額縁を作ったところ、染色工芸家の芹沢銈介(せりざわ けいすけ)の目にとまりました。それが転機となって、本格的に木漆の道へ進みます。

1998年(昭和63年)、仕事場が手狭になったことから、茂木町に転居。益子で暮らしていた師匠の島岡達三さんの勧めもあったといいます。

息子の修さんは、子どもの頃から父の仕事を手伝っていたそう。神奈川の大学に在学中も、木材の荷下ろしや粗彫りをするため、度々、帰省していました。

就職活動中、それまで意識していなかった父の仕事を意識するようになり、同じ道を進むことを決めたそうです。

「仕事のサイクルは、自分が生きてきたサイクルと同じなので、日常の延長でした。父に弟子入りする人は、一日中、粗彫りをさせられて『こんなはずじゃなかった』って辞めていく人も多いのですが、僕はそういうものだと思っていましたから」

100年後の美しさを想像して作る

「なにものにも囚われず、自分の作りたいものを作ってきた」という融さんの出発点は、大正期に提唱された民芸運動だったそうです。

「濱田庄司さんや河井寛次郎さんが新しい世界を見せてくれました。きらびやかな芸術品ではなく、日常生活で使われてきたものこそ美しい。島岡さんからも技術的なことではなく、ものの考え方を学びました。だから、100年前の使い込まれてきた漆器に惹かれます。使うほどに美しさが増す。僕らは100年後の美しさを想像して作っているので、毎日使ってほしいですね」

ふだん使いの漆器。

それは、民芸運動の根付いた益子の陶器にも通じるものです。

「ここは益子の隣町ですし、陶器からの影響は意識していませんが、あるんでしょうね。焼き物屋の中で育っているようなものですから」

陶芸に触れると同時に、漆器ながら「焼き物に負けたくない」という思いも強くあると言います。

自分の思いが形になるおもしろさ

漆器づくりは分業にすることが多いですが、ふたりは木取りから漆塗りまで全て一人でおこなっています。

「粗彫りは自分の思いとか悪さが出てしまう」という融さん。

「自分の気持ちがもろに出ます。仕上げたいように彫っているはずなのに、お金が欲しい時は”お金が欲しそうなものができちゃう”とか、”認められたい”とか」

だからこそ、粗彫りはおもしろい。分業ではなく、全ての工程を自分で行うのは、そのおもしろさがあるからなのでしょう。

漆器のある暮らし

お昼になり、母・道子(みちこ)さんの手料理をご馳走になりました。

出てきたのは融さんのお重に入ったおにぎりや煮物。

松﨑家では、ふだんからふたりの作品を使っているそうですが、最上級のおもてなしを感じ、とてもうれしくなりました。

「僕らのものは、相手が考える要素がたくさんあるほど面白い。使い方をいろいろ考えてくれるようなものを作れるといいね」

毎日の生活の中で漆器を使うことが、次の作品を生むヒントになっているのかもしれません。

使い込むほどに、色が擦れ、傷ができ、なお美しくなる漆器。

人もまた歳をとるごとに、しわが増え、髪が白くなり、腰が曲がっていきますが、

そこには積み重ねた人生の美しさがあるように思います。

ふたりが想像する100年後の美しさとはどんなものなのか。

毎日の暮らしの中で使いながら、ともに歳を重ねていきたい漆器です。

<取材協力>

松﨑融、松﨑修

文:坂田未希子

写真:坂田未希子、西木戸弓佳、松﨑修