「付喪神絵巻」に見る室町時代の大掃除

今年もあっという間に12月。今日は大掃除にまつわる「付喪神 (つくもがみ) 」のお話。

今は年末に行われることの多い大掃除ですが、もともとは「煤払い」といって、12月13日と日を決めて行われていました。

煤払いは単なる大掃除ではなく、年神さまを迎えられるよう家の中をきれいにするという、信仰的な意味も持っていました。

と、ここまではさんちの記事「12月13日、すす払いの日。熟練職人がていねいに編み上げた、掃除道具」でもご紹介したところ。

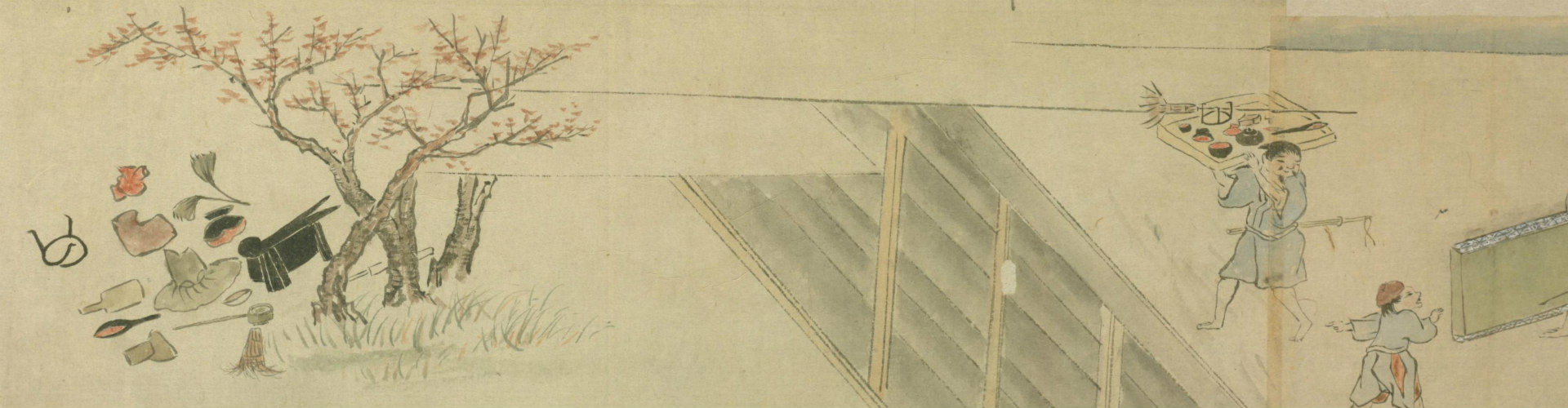

実はこの煤払いを終えると、路地にうち捨てられていたのが古い道具類。彼らこそ、今日のお話の主人公です。

「陰陽雑記云、器物百年を経て、化して精霊を得てより、人の心を誑す、これを付喪神と号すといへり。

これによりて世俗、毎年立春に先立ちて人家の古道具を払い出だして、路次に捨つる事侍 (ことはべ) り。これ煤払いと云ふ。

これすなわち百年の一年たらぬ付喪神の災難にあはじとなり」

室町時代に物語が成立したとされる『付喪神絵巻』は、このような一文で始まります。

作られてから100年をすぎた道具には魂が宿り、人を惑わす「付喪神」となる。そんな言い伝えを嫌って、人々は旧暦の新年にあたる立春より前、年の瀬の煤払いの際にこぞって古い道具を捨てていた、とあります。

「室町時代って、日本で最初の大量生産・大量消費の時代であったという見方があります。その時代の精神性を反映して、こうした付喪神の物語も伝承されたのではないでしょうか」

そう語られるのは民俗学者の小泉凡 (こいずみ・ぼん) さん。

ひいおじい様は「耳なし芳一」などの民間伝承をまとめた『怪談』の著者、ラフガディオ・ハーン、のちの小泉八雲です。

現在、凡さんは小泉八雲が暮らした「怪談のふるさと」こと島根県・松江で大学教授を務められています。

10月の出雲・松江特集では、松江で人気の観光プログラム「松江ゴーストツアー」の生みの親としてお話を伺っていました。

>>『怪談は負の遺産?小泉凡さんに聞く、城下町とゴーストのいい関係』はこちら

「地理学者のイーフー・トゥアンの学説が有名ですが、妖怪伝承や怪談が生まれる根本には必ずふたつの要素があると考えられています。

ひとつは人間の恐怖に対する想像、負の想像力。例えば闇で足音が聞こえてきてドキッとする。そういう人間の、恐怖に対する想像力がないと発生しません。

もうひとつにはアニミズムの土壌がないと発生しにくい。アニミズムとは、万物には目に見えない霊魂や精霊などの霊的存在があるとする信仰のことです。

早くに一神教になった国というのはそれが衰退しやすいですね。例えばイスラム圏にはあまり妖怪や精霊といったイメージがないと思います。

一方で日本には、その両方が残されてきました。

八雲が記録した伝承の中にも『ちんちん小袴』という民話があります。不精なお姫様が捨てためた爪楊枝が、たくさんの武士姿の妖精に化けて現れる、というお話なんですよ」

古道具にさえ、霊的な「何か」を感じおそれた日本人。

実は『付喪神絵巻』に登場する古道具たちも、お話が進むごとに「生き物」化していきます。

実は彼ら、「長年お仕えしてきたのに道端にこんな風に捨てるなんて、ひどい‥‥!」と、人間への仕返しを企てているところなのです。

節分の日の夜、彼らはとうとう妖怪に姿を変えます。さて、それぞれどの道具がどんな姿に変身するのでしょうか。

お話の続きは、また節分の頃に。

文:尾島可奈子

出典:国立国会図書館デジタルコレクション「付喪神記」

※こちらは、2017年12月30日の記事を再編集して公開しました