妖怪「付喪神」は立春にやってくる

2月に入りました。もうすぐ立春。

旧暦では節分を境に冬が終わり春がはじまる、あたらしい一年のスタートです。

とても明るい節目ですが、古道具たちにとってはある意味「運だめし」ともいえる時。

室町時代に物語が成立したとされる『付喪神絵巻』によれば、作られてから100年をすぎた道具には魂が宿り、人を惑わす「付喪神 (つくもがみ) 」となる、と信じられていたのです。

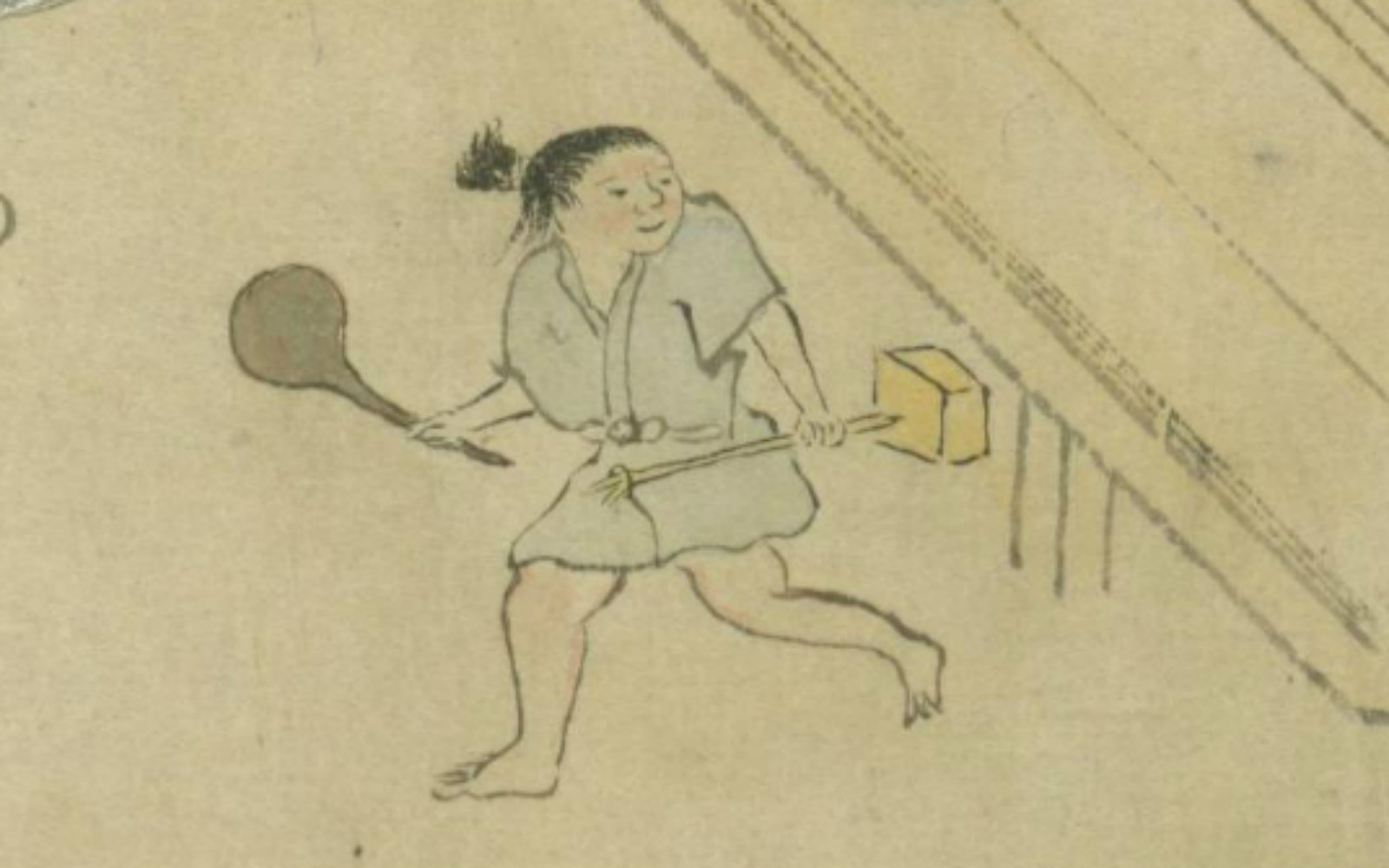

立春は年が改まる節目。人々が付喪神の言い伝えを嫌って、立春より前、年の瀬の煤払いの際にせっせと古い道具を捨てるシーンから、『付喪神絵巻』は始まります。

「長年お仕えしてきたのに道端にこんな風に捨てるなんて、ひどい‥‥!」

諌める者もありましたが、捨てられた道具たちの哀しみは人間への恨みにかわり、立春を待って仕返しを企てます。

節分の夜、望み通り力を得た古道具たちは、次々と妖怪へと姿を変えていきます。

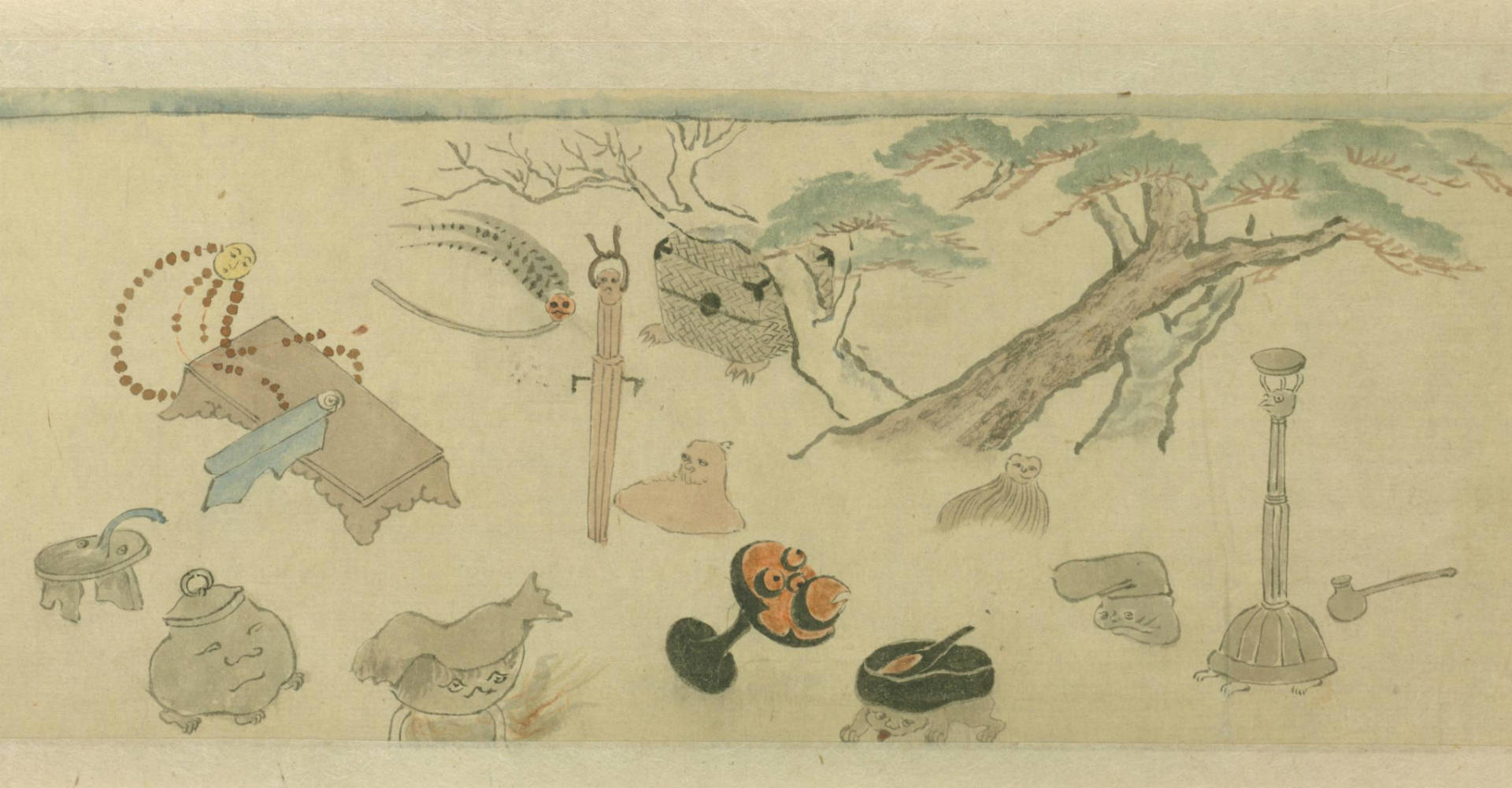

その姿がこちら。

完全に人型のものもあれば、原型を残している姿も見受けられます。

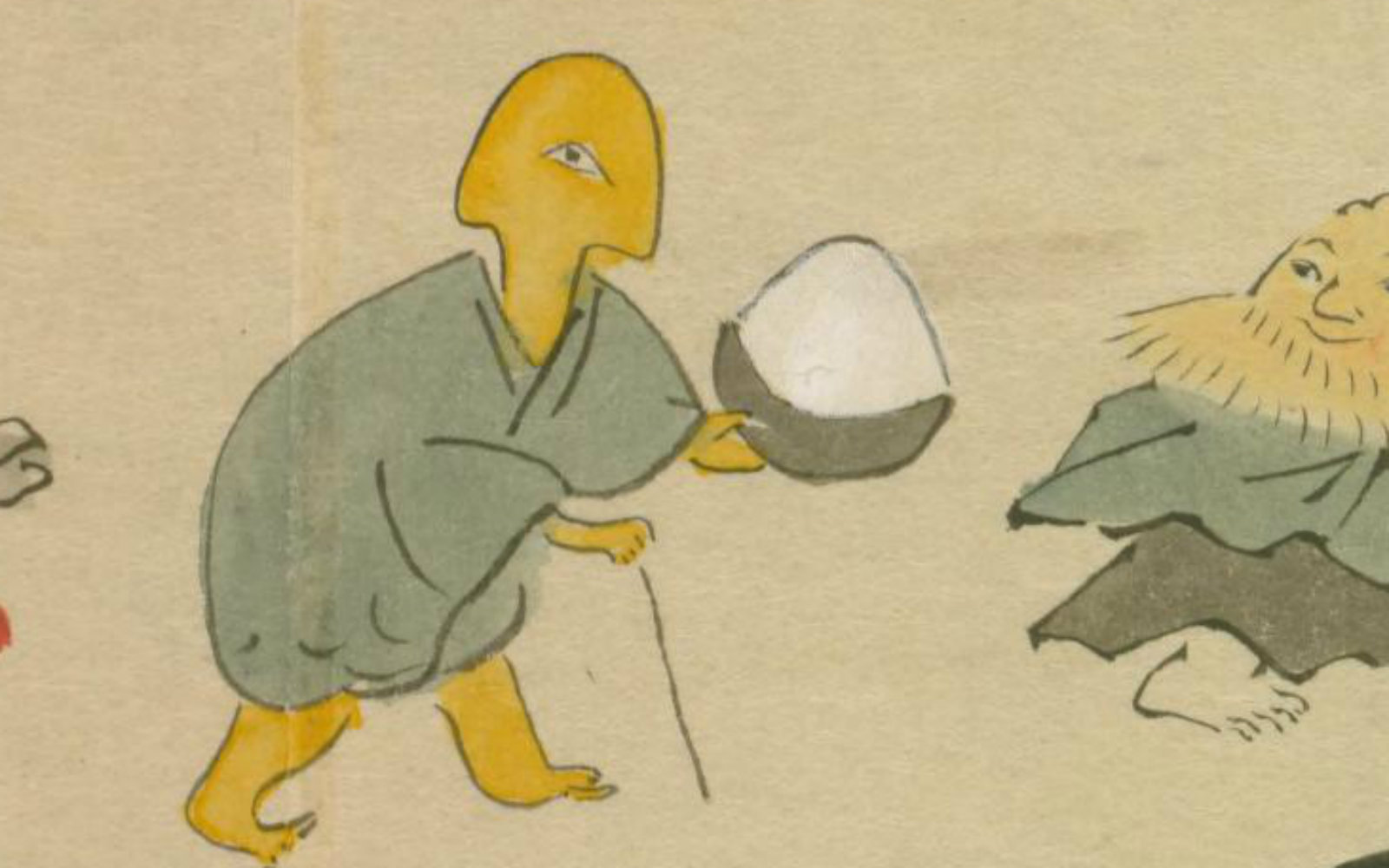

たとえば、この妖怪。なんの道具か分かりますか?

手にこんもりとご飯が盛られたお茶碗を持っているので、なんとなく察しがつきます。

杓子、もしくはしゃもじのようですね。

杓子はちょうど『付喪神絵巻』のお話が成立したとされる室町時代に、ちょっとゆかりのある道具です。ここからは杓子に注目してみましょう。

杓子としゃもじの違い

杓子もしゃもじも、その名前が文献などに登場するのは室町時代からだそうです。

今では主にご飯をよそる道具を指す「しゃもじ」ですが、実はこの時代に現れた「女房詞 (にょうぼうことば) 」で「杓子」を意味する言葉でした。

「女房詞」とは、室町時代に宮中に仕えた女房たちが使い始めたという、いわば仲間内だけの隠語。

上品な言葉として次第に庶民の女性にも広まったものが、現代の言葉にもわずかに残っています。

そのひとつがしゃもじ (杓文字) 。元は杓子もしゃもじも同じものを指していたんですね。

原型は奈良時代にも

汁ものやご飯をよそる道具は古くからあり、奈良時代には取分け用と個人用の小さなものが用いられていたそうです。

個人用のものは次第に食卓から姿を消して、お医者さんが薬を調合するための「匙 (さじ)」に形を変え、取分け用のものだけが、杓子として残っていったようです。

嫁姑問題をとり持つ?杓子の民俗あれこれ

実は食材をとり分ける杓子のくぼみ部分は、神霊の宿るところとして神聖視されていたそうです。

神聖な力を持つ道具として、神社に杓子を奉納して願掛けする風習も各地で見られます。宮島の厳島神社が有名ですね。

さらに食物を分配する「杓子」は、家族の食をつかさどる主婦の重要な道具。「主婦権の象徴」とされてきました。

とくに大晦日の食物分配は神聖視され、この夜に杓子をお姑さんからお嫁さんに渡す「杓子渡し」の儀式が、各地で行われてきました。「台所は任せたわよ」ということですね。

妖怪となった杓子は、大晦日を迎える前に捨てられてしまったわけですが (もしかしたらもう何十年も前に、そんな儀式の瞬間に立ち会っていたかもしれません) 、杓子ひとつ取ってみても、今に繋がる面白いエピソードがたくさんあります。

これからはお話とともに絵巻に登場するキャラクターたちに注目して、その元の姿だった暮らしの道具にまつわるお話をちょっとずつ、ご紹介したいと思います。

文:尾島可奈子

出典:国立国会図書館デジタルコレクション「付喪神記」

※こちらは、2018年2月4日の記事を再編集して公開いたしました。