美しすぎて土佐藩が隠した「高知サンゴ」とは?知られざる海の宝石の物語

エリア

赤く輝く海の宝石、サンゴ。

アクセサリーや数珠など、全国のサンゴ製品の8割以上が高知県で生産されています。

前回は、高知サンゴ工房さんを訪ね、赤ちゃんのお守り「ベビーブレス」をご紹介しました。

高知サンゴ工房さんは、高知でも珍しい、工房と店舗が併設されたお店。

今回は、工房でサンゴの加工を見せていただきました。

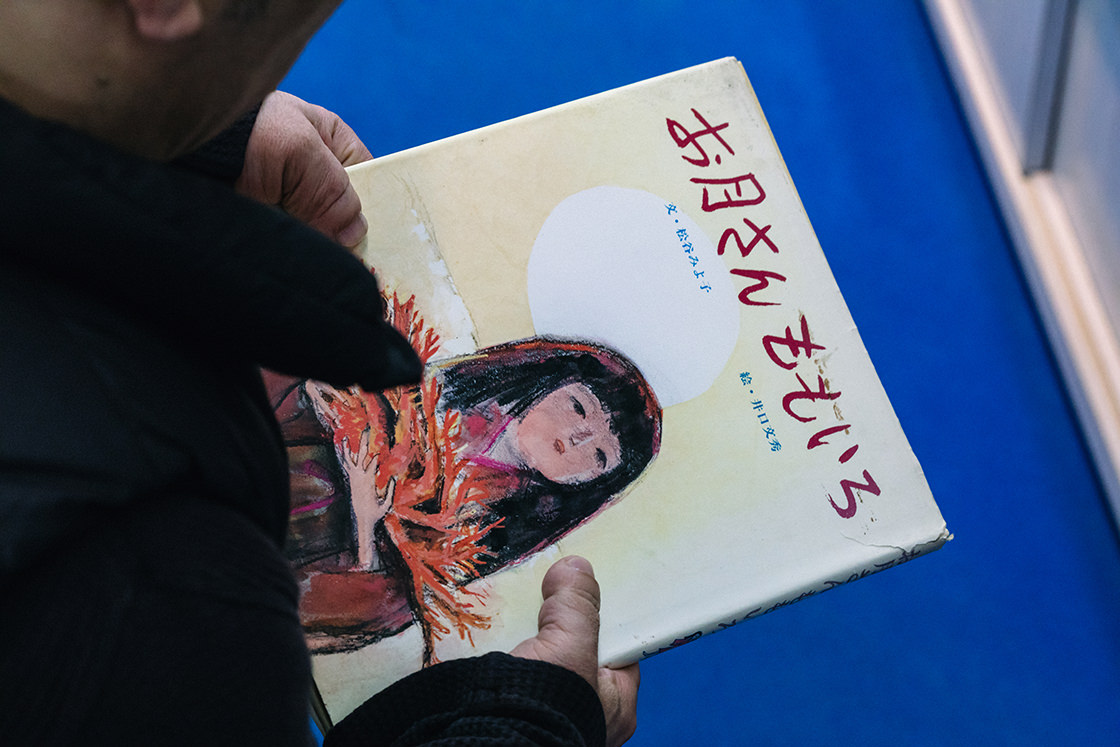

サンゴにまつわる悲劇を綴った絵本「お月さんももいろ」

国産のサンゴは、1812(文化9)年、高知県月灘沖(現在の大月町)で漁師がたまたまサンゴを引き上げたのが始まりといわれています。

以降、土佐沖でのサンゴの採取漁が行われていたものの、1838(天保9)年、土佐藩によりサンゴの採取、所持、販売が禁止されます。

「江戸幕府に、こういうお宝があることを知られたらいかんということで隠していたんです」

サンゴの話をすることすら許されなかったそうです。

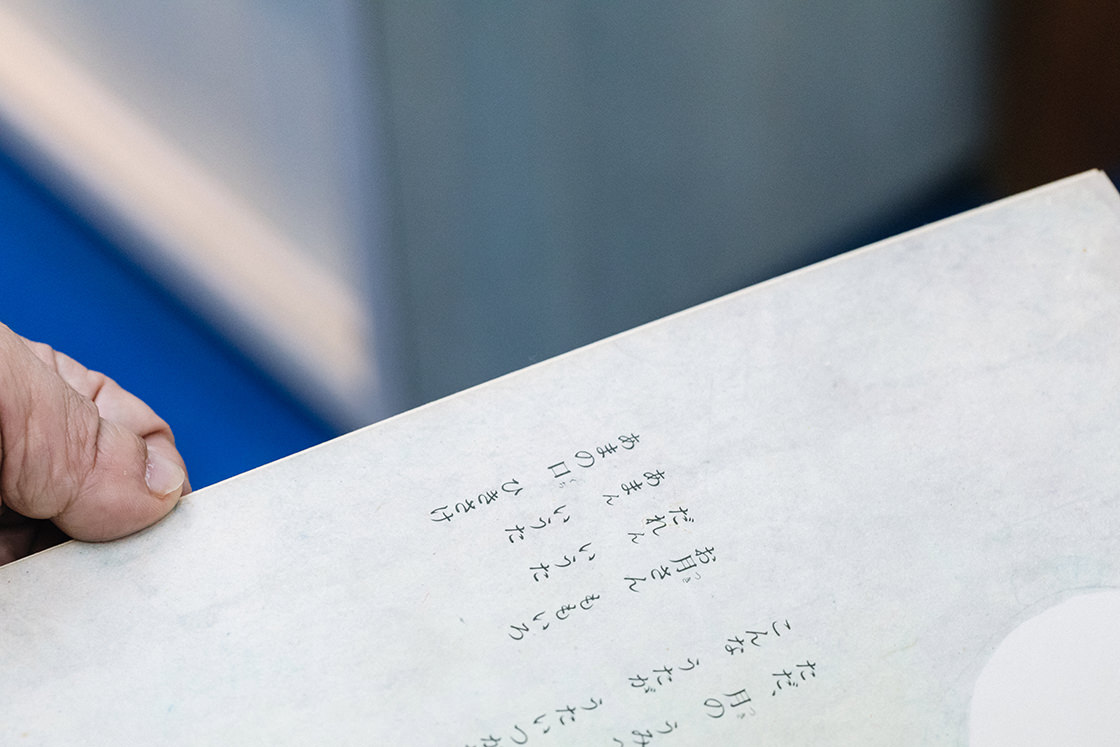

当時のことがわかるものに、土佐に伝わるわらべ唄「お月さんももいろ」という唄があります。

お月さん ももいろ

だれん いうた

あまん いうた

あまの口 ひきさけ

江戸時代、禁止されていたサンゴの秘密をもらした海女の口を引き裂け、という唄だそうです。

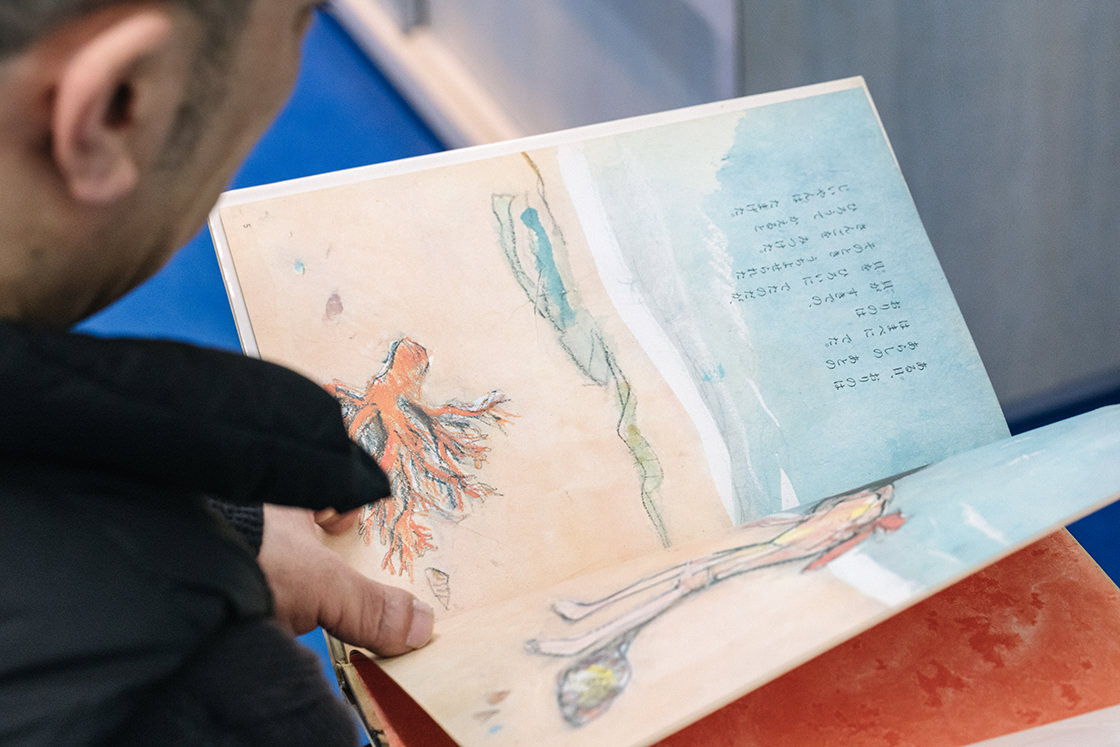

唄を題材にした絵本もあります。

古くから桃色サンゴが眠っていると知られていた月灘の海辺。そこに暮らす少女が、禁制と知らずに桃色サンゴを拾ったことから起こる悲劇の物語です。

土佐におけるサンゴの歴史と、土佐で採れるサンゴがいかに美しく、人々が魅了されていたかがわかるお話でもあります。

「明治に入って幕府が無くなるとサンゴの採取が自由化されて、そこからサンゴの加工も始まりました。今から170年ぐらい前ですね」

サンゴ漁をするのは許可を得た漁師さんだけで、採る場所も室戸岬沖のわずかな範囲と水産庁によって決められているそうです。

「いいサンゴが採れるところは漁師さんに聞いても絶対に教えてくれんです。サンゴは一攫千金なんで。人に喋ると、どういうルートで伝わるか分からんから」

昔も今もサンゴがお宝であることに代わりはないようです。

原木の形を残さず、元の形が分からないように彫る

では実際、サンゴの原木からどのように加工されていくのでしょうか。

「どんな形にするかは、原木に合わせて。でも、原木の形を残すと彫りが堅くなってきれいにまとまらないので、元の形が分からないような彫りにしています」

「土佐彫りと言って、立体的に直線的に縦方向に彫っていくのが高知県伝統の技術ですね」

「例えばバラだったら、花びらを寝かさずに、縦に直線的に立体感を出すように彫っていく。関東とか台湾にいくと花びらをぺたっと寝かせた平たいデザインが多いですね」

サンゴの正体は植物ではなく虫

ところで、サンゴとはどんなものなのでしょうか。

「サンゴには“八放(はっぽう)サンゴ”と“六放(ろっぽう)サンゴ”があって、加工に使うのは八放サンゴ、宝石サンゴと言われています。サンゴは珊瑚虫(さんごちゅう)と呼ばれる動物なんですよ」

え!虫!?

「珊瑚虫の口の周囲にある触手の数によって、六放サンゴ(6本)と八放サンゴ(8本)に分類されています」

加工に使う八放サンゴは、海底100m以上の深海から採れるもの。サンゴ礁やイソギンチャクは六放サンゴで、種類が違うものだそうです。

「サンゴはまだまだ未知の生物で、研究している大学の教授もいるんですが、詳しいことはよくわかっていません」

サンゴは植物のように思っていましたが、生物だったとは。

当然、寿命もあります。

「今、水揚げされている原木はほとんど死んでいる、枯れたサンゴですね。折れて海底に倒れているものや、昔、網にかけ損ねて折れたものとか」

枯れサンゴでも、ものによっては価値が上がるそうですが、やはり生きたサンゴがいいそうです。

「生きたサンゴは独特な透明感があります。なんか不思議な。たぶんコラーゲンやと思います。枯れたサンゴになると、その成分がなくなっているから磨いてもちょっとくすんだような色になります」

タンパク質。なるほど、生き物だということがよくわかります。

赤、白、ピンク。色の濃さでも価値が違う

加工される宝石サンゴは色も様々。一つとして同じ色はありません。

「桃、赤、白、ピンク、全部で4種類ぐらいですね。採れる海の場所によって色も違います。濃い赤のものばかり採れるところや、白っぽいのばかり採れるところ。昔は室戸沖で、最高品質の赤サンゴが採れました」

赤サンゴは小さくても船が1隻買えるぐらいの値段になるそうです。

「昔は日本人が嫌った色なので一番安い原木やったのに、今はスゴイ価値がある。赤黒ければ黒いほど価値が高い」

こちらの桃色サンゴも最近人気のもの。

「昔は白いところが入ると、皆さん嫌がったんですけど。今は白が入ってるほうが可愛い言うてね」

時代とともに色の好みが変わるというのも面白いです。

歯医者さんと同じ道具を使って加工

作業場にはきれいに道具が並べられています。

実はこれ、歯医者さんが使っているものと同じ道具。

それもそのはず、サンゴはとても硬く、人間の歯とほぼ同じ硬さだそうです。

「少々落としても大丈夫です」

虫眼鏡を覗きながら、細工をしていきます。

こんなに細かな模様!

まん丸のピンポン菊をイメージした「玉菊」というパーツができました。

こちらは、削りながら細工していく「くり抜き」加工を施したもの。

「象牙なんかに似たようなものがありますけど、サンゴでやるのは難しいので、他所にはないものですね」

加工で一番難しいところはどんなところでしょうか。

「原木を切って思い通りにいかないところですね。削っていくと中に大きな穴が開いてたりとか、8割キズが出てくるんです。それを想定して切らんといかんから」

「この原木の場合は、恐らくキズが出んであろうというのは絵付けしているこの部分だけです。大体、又になってるところに大きなキズがあります」

キズを避けてデザインを決めていく。

「残った部分は別のもんに。削って削って、小ちゃい球にしたりとか」

一人前に加工ができるようになるまで30年。

高知でも伝統の細工ができる職人さんは10数人、関東ではいなくなってしまったそうです。

サンゴの成長は1年間で0.3㎜。製品を作るまでには150年以上かかる

サンゴは高知のほか、小笠原諸島、奄美大島でも採れますが、全て加工職人が多い高知に水揚げされます。

その水揚げ量は減っているそうです。

「30年ぐらい前が水揚げ量のピークじゃなかったかな。ずっと安定した採取量がありましたので、いつ入札に行ってもざくざくありました。今は小っちゃな原木が一本だけとか、そんな感じになっていますね」

技術を受け継ぐ人材がいても、材料がどこまで持続できるかという問題があるそうです。

「今、黒潮海洋研究所と宝石サンゴの組合で一緒にサンゴの養殖をしていますが、1年間で0.3㎜。ちょこっとした製品を作るだけでも150年かかるので、なかなか難しいですね」

成長するまでに職人を絶やさずに続けていくには、今たくさん作るのではなく、原木を少しずつ削っていく方がいい。

「うちも昔採った原木があるんですけど、お客さんがどうしても欲しいっていう特注以外は切らないようにしています」

美しく可愛らしい海の宝石、サンゴ。

その美しさのため人々が魅了されてきた歴史、限りある資源を大切にしながら伝統技術を後世につなげていく厳しさも知りました。

身につける方も大切に親から子へと受け継いでいきたい宝石、サンゴです。

<取材協力>高知サンゴ工房

高知市桟橋通4-7-1

088-831-2691

こちらは、2018年4月15日の記事を再編集して掲載しました。