この縫い針には簡単に糸が通る。「目細八郎兵衛商店」の針が使いやすい理由

エリア

わずか5センチほどの箱に入った、小さなお裁縫セット。以前、連載「ちひさきものはみなうつくし」でも反響のあった商品です。

この可愛らしい裁縫箱、小さくても道具はしっかり本格派。江戸時代、加賀藩主に認められた「目細八郎兵衛商店」の縫い針は、糸が通しやすく、布に刺した際にも抵抗が少なく針運びがスムーズでとても使いやすいのです。

なぜ糸が通しやすいのか?なぜ針運びが楽なのか?使いやすさの秘密を、金沢にある「目細八郎兵衛商店」を訪ねて、詳しく教えていただいてきました。

加賀藩主が認めた、針穴

加賀の国・金沢で1575年(天正三年)に創業した「目細八郎兵衛商店」。成形がむずかしいとされる絹針の「目穴・目度」を、初代の八郎兵衛が試行錯誤して工夫し、糸の通しやすい良質な針をつくりあげました。

この針が評判になり、加賀藩主から「めぼそ」という針の名前を授かって、針の老舗「目細八郎兵衛商店」としてこれまで440年余りの歴史を歩んできました。

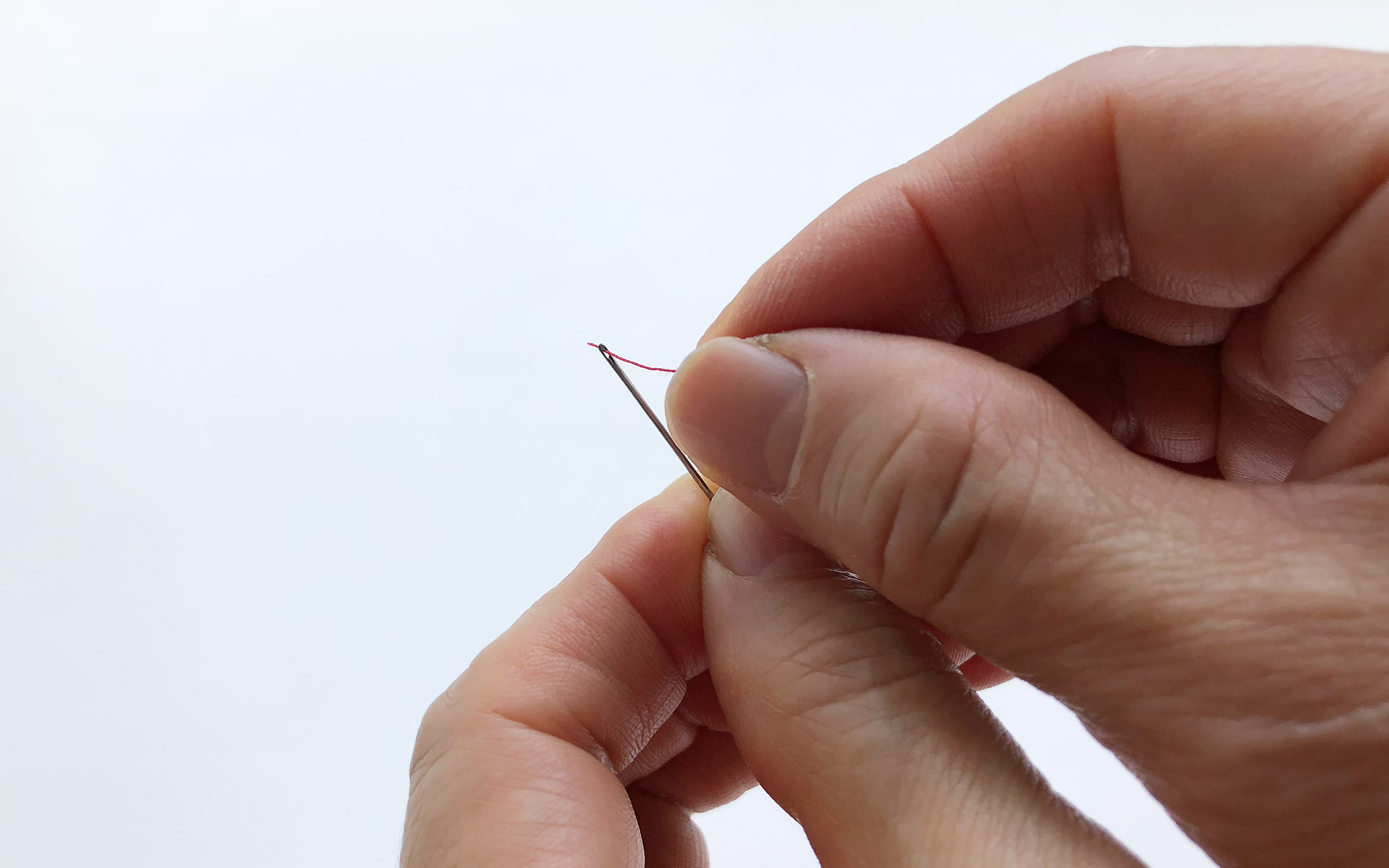

「針の穴はドリルのようなもので開けるので、もともとは真円に近い形をしていました。私たちの店では、この穴を縦長に伸ばし、穴の面積を広げました。的が広くなることで糸を通しやすくしたのです」

布を傷つけない秘密は、針先の「爪」

針の使いやすさは、これだけにとどまりません。布に針を刺した時に抵抗が少なく、針の運びが軽やかなのです。そこにはミクロのレベルでの工夫がありました。

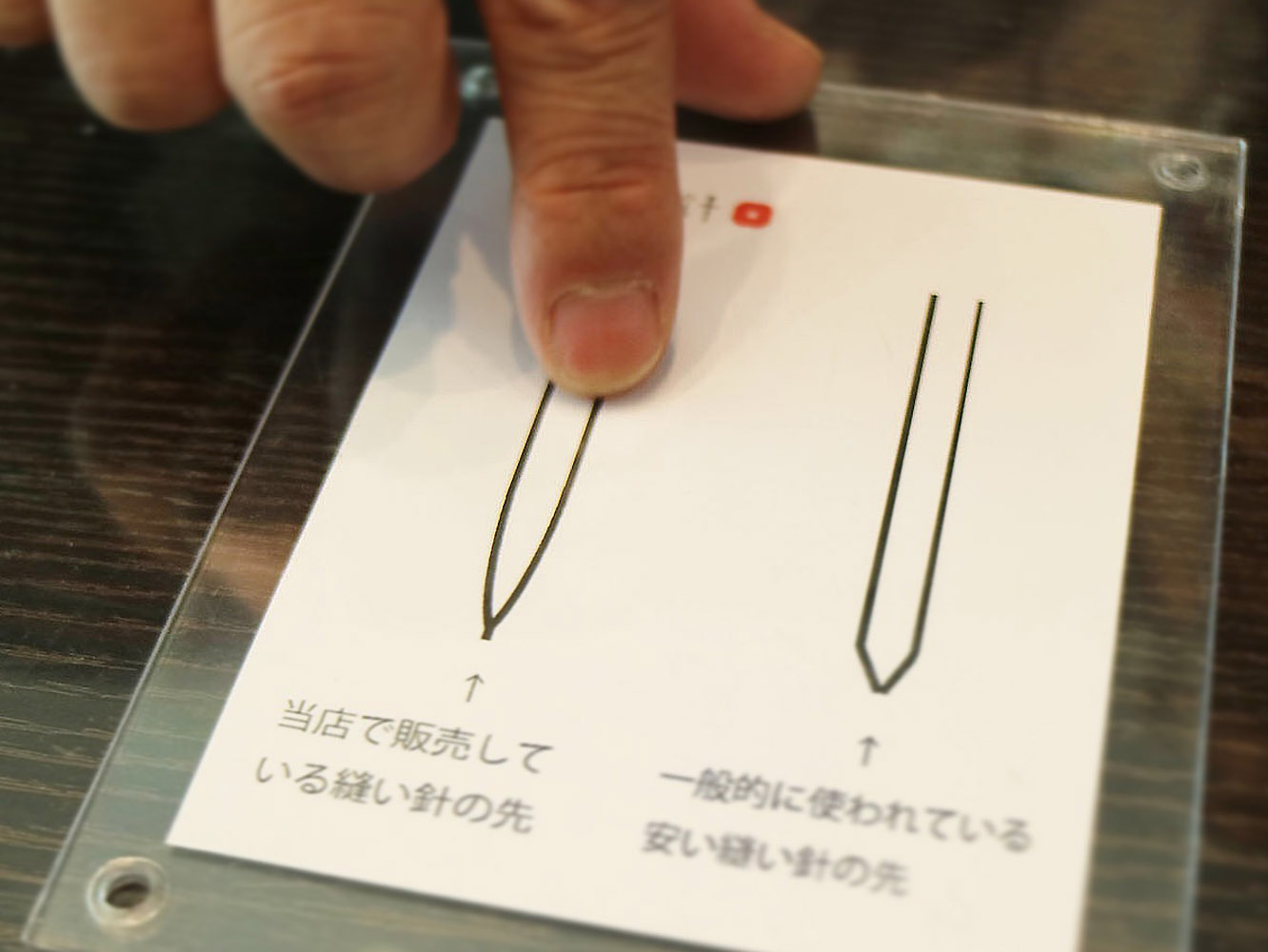

「布に刺す針先部分は、針金の端を研磨することで生まれます。

鉛筆の先のような形に削るのが一般的ですが、うちではもっと手前の部分から緩やかな傾斜をつけて研磨していきます。

手間はかかりますが、滑らかな先細りの形にすることで、布に針を刺した時にスムーズに刺し進めることができるんです」

「さらに、削った後に、もう一度研磨するのですが、そうすることで針先に爪のような部分を作ります。この針先の爪、実は少し曲がっているんです」

「布って、糸がタテヨコに編まれた状態になっていますよね。針は、できれば糸ではなく、糸と糸の隙間に刺したい。爪先が曲がっていることで、糸にぶつかった針がするりと糸を避けて繊維の隙間に入るように設計されています。こうすることで、生地を傷つけず、針も刺しやすくなるのです」

針にわざと傷をつける

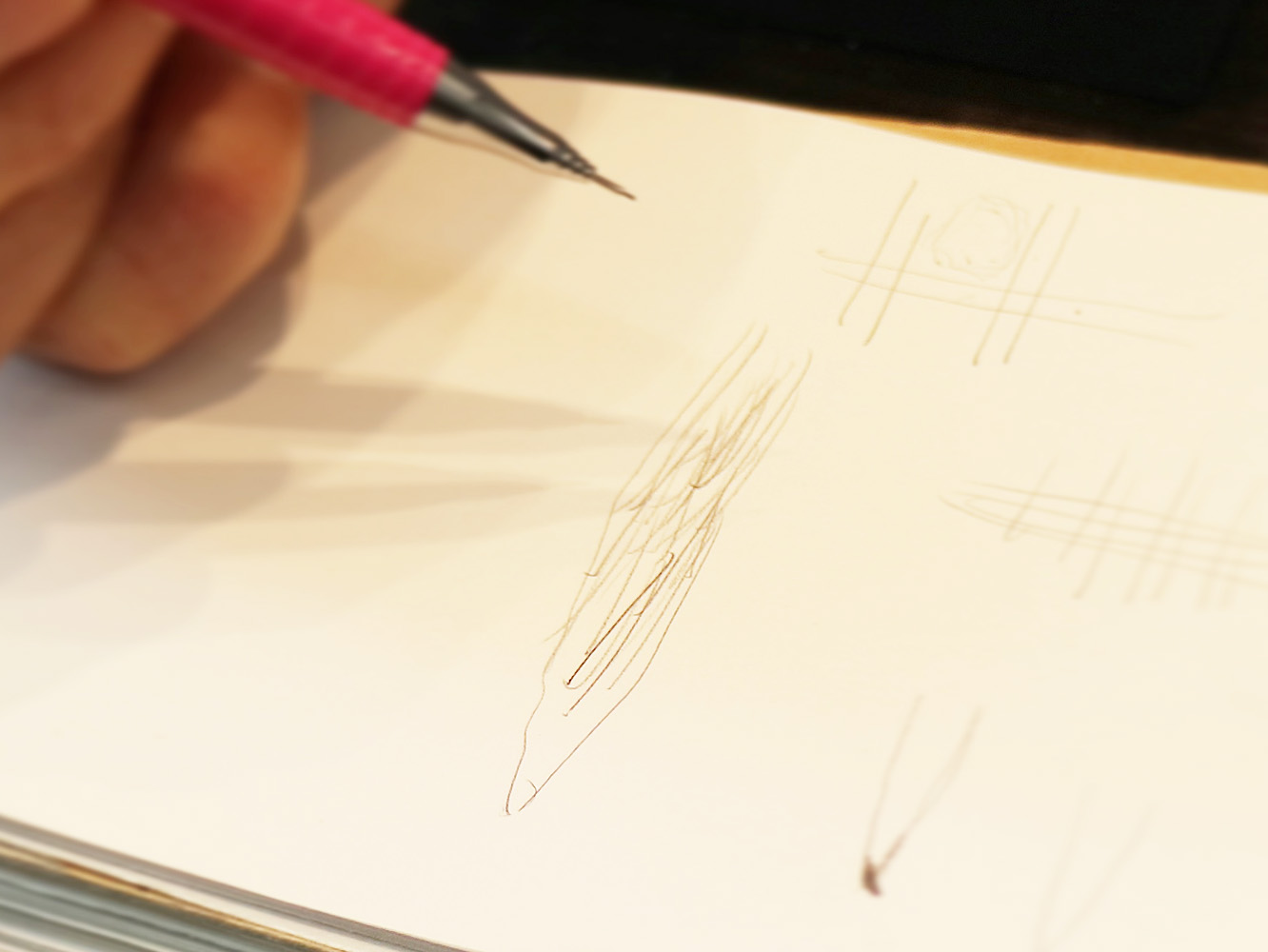

「針の成形後、焼き入れを行なって素材を硬くします。こうして針が出来上がるのですが、私たちは最後にもう一つ手を加えています。

最終工程で、再度研磨します。肉眼では見えないのですが、針の表面に縦方向の傷を無数につけています」

「傷のないツルツルとした状態だと、刺した時、針の側面全体が布に当たるので抵抗が大きくなります。一方、傷がついて表面に凹凸があると、布との接地面積が減るので、抵抗も小さくなり、刺しやすく、布を傷つけにくくもなるのです」

針を錆びさせない工夫は「油」にあり

「安価なものなどは、焼き入れの後にメッキをかける場合があります。この処理をすると錆びにくくなるのですが、せっかく作り上げた爪や表面の傷がコーティングされてなくなってしまうので、うちの製品ではこの方法は使えません。

そこで、最終段階の研磨の際に、何度も油をつけて磨くなどして、手をかけて強くて酸化しにくい針を作っています」

いずれにしても、針は錆びやすいもの。使った後、手の皮脂や汚れが付いたままで放置しておくと錆びてしまいます。長持ちさせる良い方法はないのでしょうか。

「よく時代劇や昔話の絵の中で、針仕事をする女性が針で頭をつつくような仕草を見せますよね。あれは頭をかいてるんじゃなくて、頭の油を針につけてるんです。昔の針山には、錆び対策として人の髪の毛が入っていたこともあるんですよ」

まさか、そんな理由であの仕草をしていたなんて。確かに昔の人の頭には鬢付け油などが使われることが一般的でしたね。

「もちろん現代の針山に人毛は入っていませんが、羊毛フェルトなど油分のある動物性の繊維を使うことはあります」

「針を使った後は、針を軽く拭いて汚れを取ってから、こうした針山にさしておくと長持ちします。針山にさす時も、数回抜きさしすることで油分を馴染ませると良いですよ」

目細の針が支える、金沢の伝統工芸

江戸時代から作り続けられている「目細八郎兵衛商店」の針。金沢の伝統工芸を支える縁の下の力持ちでもあります。

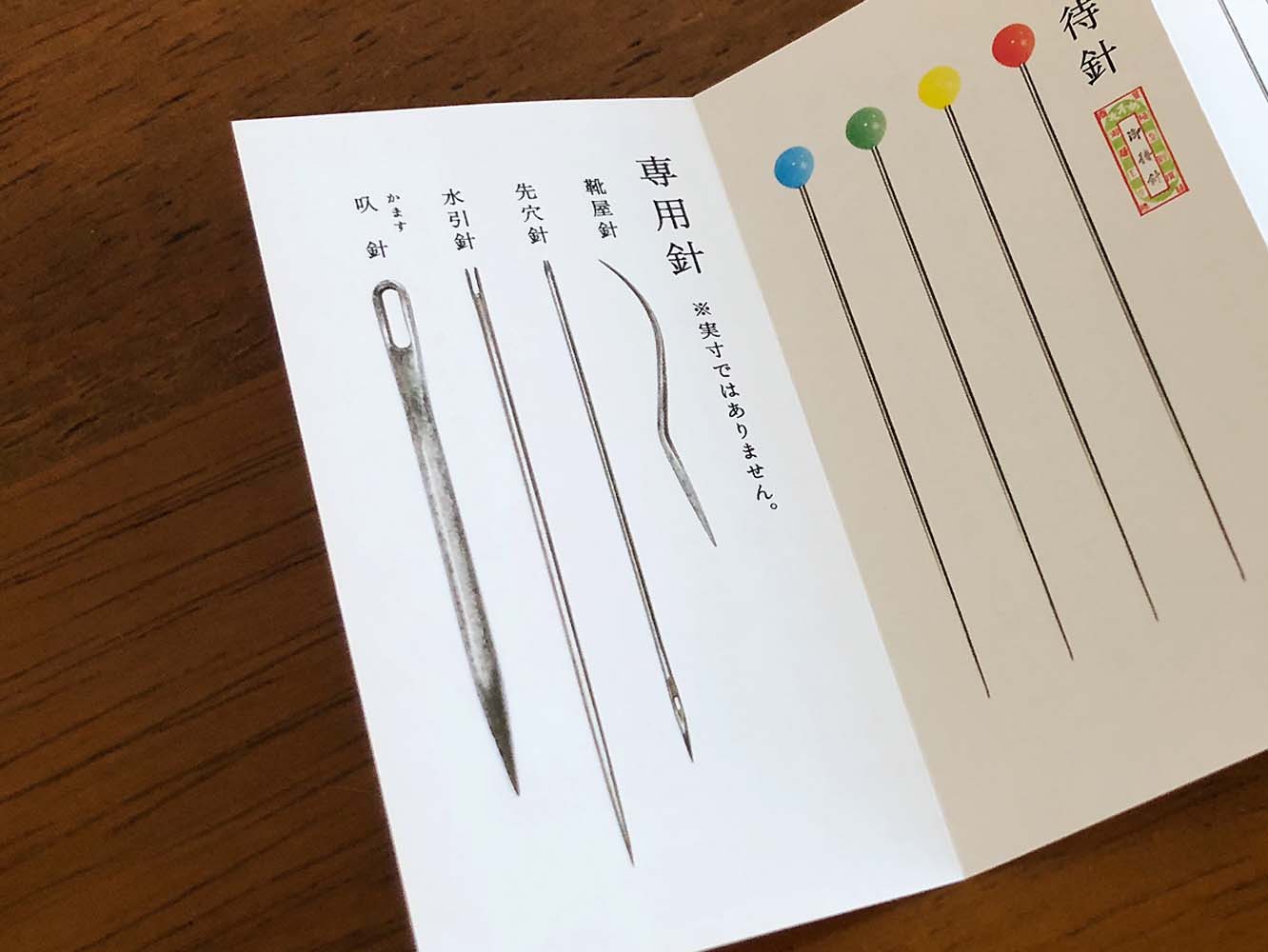

加賀縫、加賀ゆびぬき、加賀手毬といった工芸品を作るのになくてはならないのが目細針。また、加賀水引細工の穂先を整えるためにも使われています。

一目見ただけでは違いは見えないかもしれないけれど、使ってみるとその使いやすさに驚く。そんな目細針は、小さな中に数々の工夫が凝らされていました。

工芸の街、金沢の職人たちも愛用する目細針。

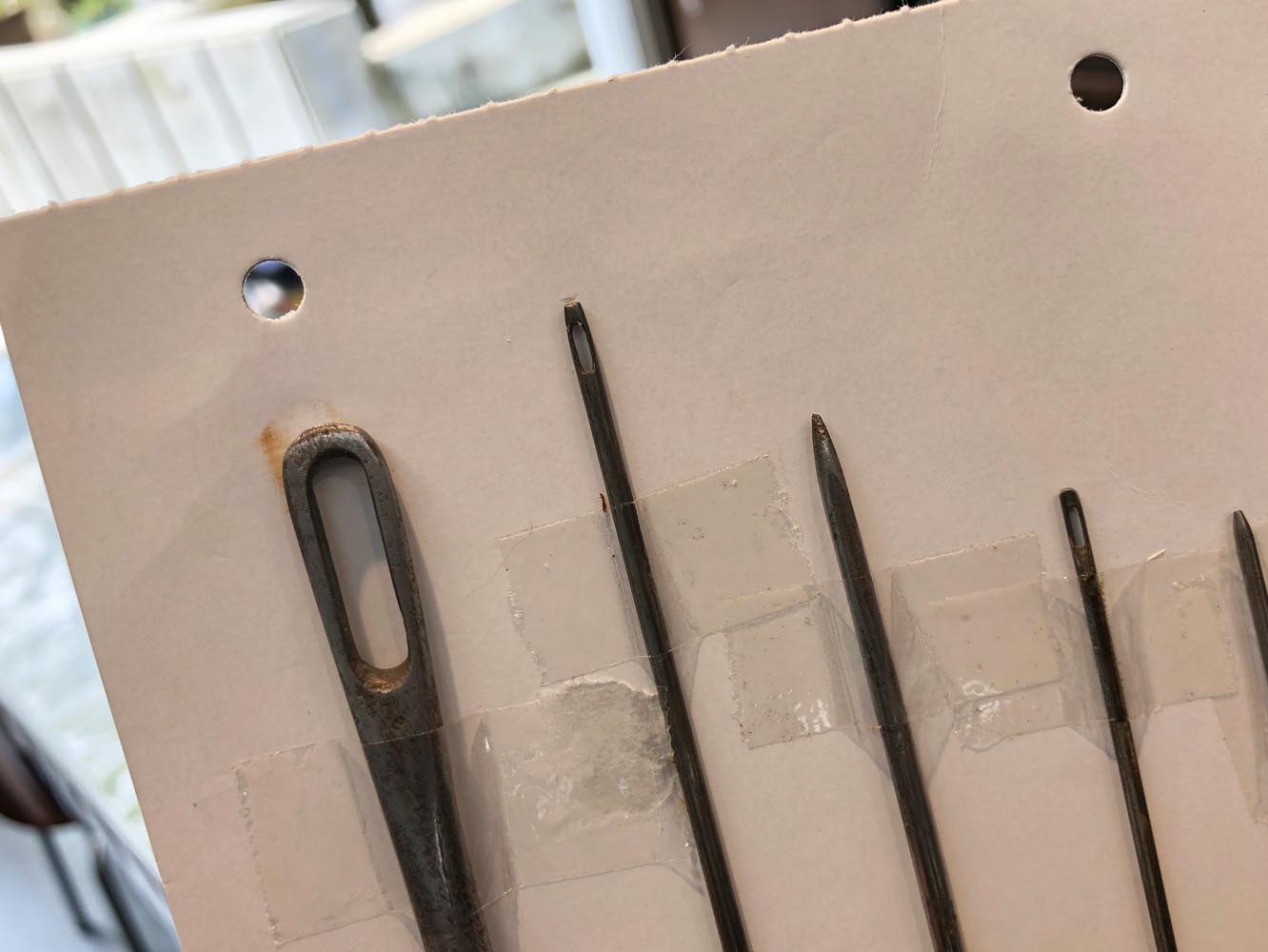

お店には、糸の素材や用途に合わせた多種多様の針が並んでいます。自分の手のサイズや使い方によってもフィットする針は違ってくるのだそう。お店を訪れて、自分にぴったりの針を見つけたら、お裁縫がもっと楽しくなりそうです。

<取材協力>

目細八郎兵衛商店

石川県金沢市安江町11番35号

076-231-6371

http://www.meboso.co.jp

<関連商品>

小さな裁縫箱(遊中川)

TO&FRO SEWING SET アソート(TO&FRO)

文・写真:小俣荘子

加賀繍 画像提供:金沢市

※こちらは、2018年5月1日の記事を再編集して公開しました。