なぜ、ご当地マンホールは生まれた?発祥の地・沖縄の工場で聞いた、匠の技術

エリア

旅先で町歩きをしていると、ご当地デザインが施されたマンホールの蓋に出会うことがあります。地域の草花やお城、特産品などが描かれているものを見つけると、つい立ち止まって眺めてしまうことも。

各地のデザインマンホールの鑑賞や関連品の収集が趣味の方もいらっしゃいますね。

このデザインマンホール、日本ではじめて作られたのは沖縄県那覇市なのだそう。沖縄では、多種多様なものを目にします。

今では各地で見られるようになり、旅の楽しみの1つともなっている種類豊富なデザインマンホールは、どのようにして生まれたのでしょうか?

デザインマンホールを国内で初めて製品化した「沖縄鋳鉄工業」を訪ねました。

「1972年の本土復帰を境に、沖縄にはあらゆる県外製品が流入してきました。沖縄の地元企業は、その波に立ち向かわねばなりませんでした。沖縄企業としての生き残りを賭けて市役所と相談しながら対策を考えました」

下水道への関心を高めた魚のデザイン

当時、那覇市にも悩みがありました。環境美化のため、下水道の普及を進めたかった同市。しかし、市民にとって下水道は「汚いもの」というマイナスイメージがあるのみで、環境への意識に繋がるものではありませんでした。そこで考えられたのがデザインマンホール。

「下水道は縁の下の力持ち。工事が終われば目に触れる機会はありません。表に出るのはマンホール蓋だけです。そのマンホール蓋に地元で馴染みあるモチーフも用いることで目に留まるようにし、下水道に関心を持つ一助となることを目指したのです。

それまでマンホールの凹凸は自動車が滑らないようにするための機能にすぎませんでしたが、目で楽しめるものを考えることとなりました」

そうして生まれたのがこちらの小魚モチーフのデザイン。

このデザインマンホールは評判を呼び、市民の関心を高めることに一役買いました。下水道の普及率が向上し、川や海の環境美化が進むきっかけの一つとなったそうです。そして、40年経った今も街中に残るデザインとなっています。

「デザインで差別化する前のマンホール蓋は、大量生産が可能な大手企業との価格競争が避けられない製品でした。しかし、付加価値の高いデザインを施したマンホール蓋を多品種小ロット生産することで価格競争に陥ることなく受注できるようになりました」

沖縄鋳鉄工業では、モチーフの提案から携わります。地域の文化や歴史、伝統品、年中行事などのイメージをすくい上げて考案しているのだそう。

繊細な絵柄をも形にする「糸のこ使い」

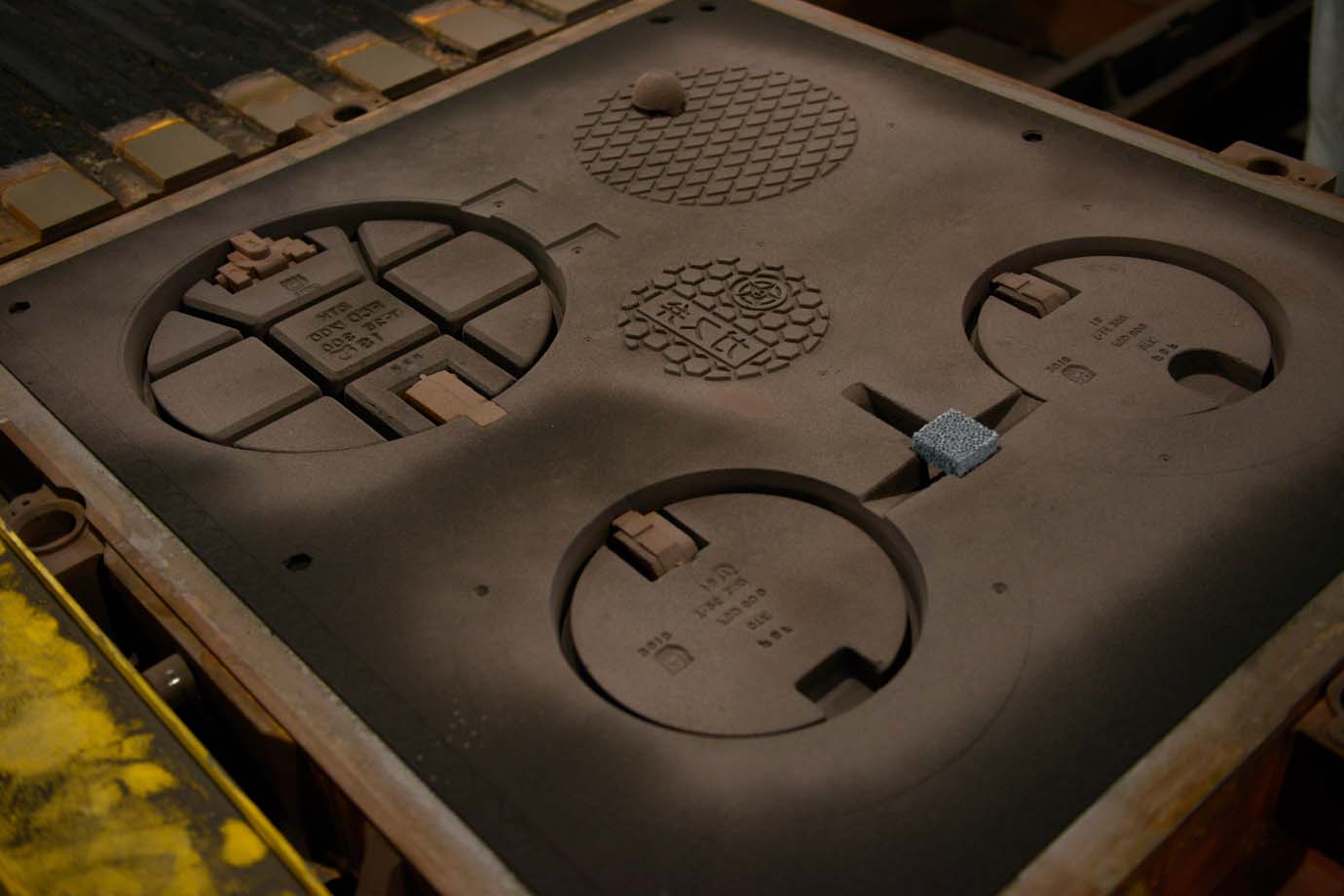

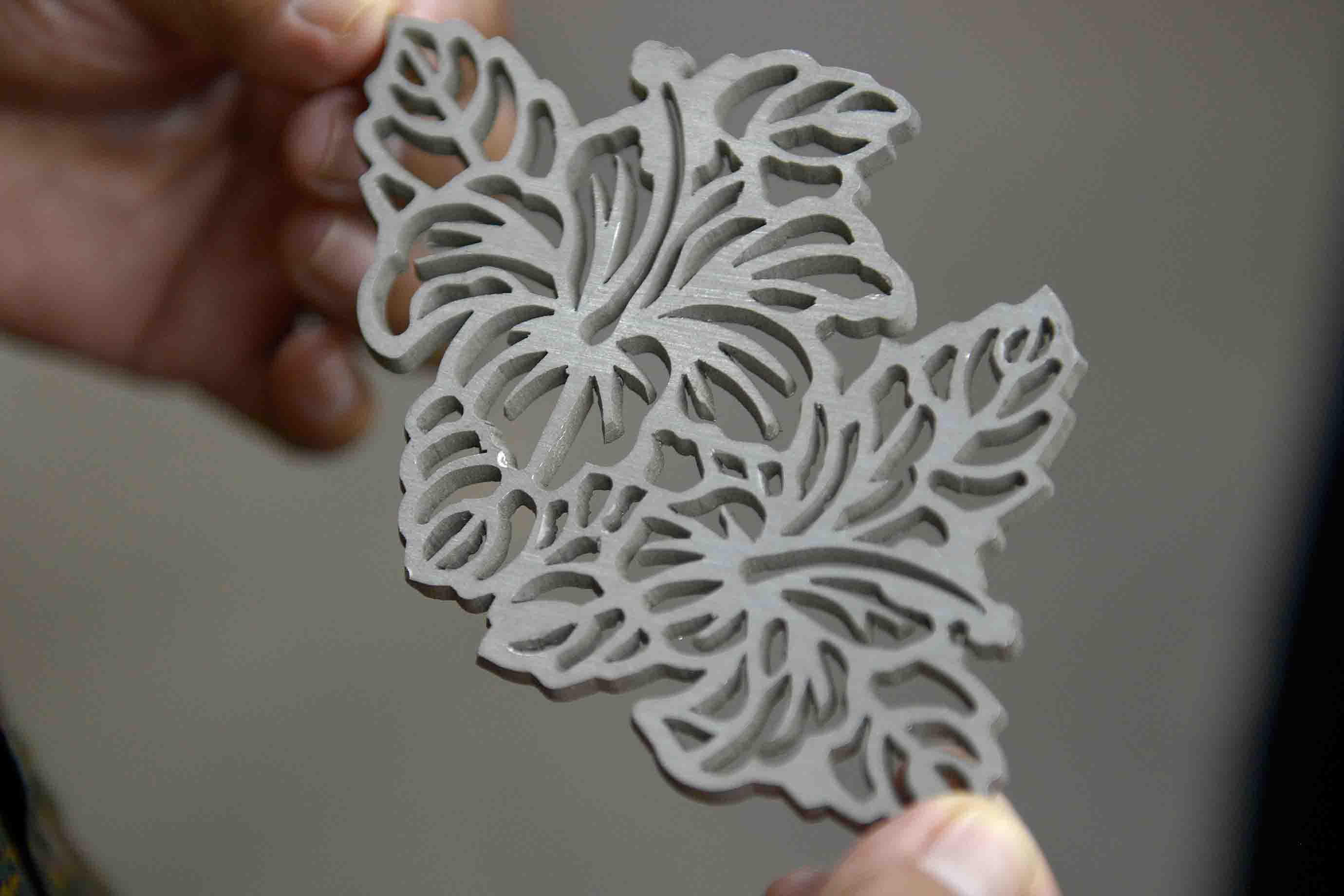

この製品を支えるのは鋳型作りの技術。沖縄鋳鉄工業のデザインマンホールは、図案を元に全て手作業で絵柄をアルミ板から切り出し、鋳型を作り、鉄を流し込んで成形します。

現代の技術では、型は樹脂などを溶かして作る場合と、機械で削り出して作る場合があります。アルミ板を使って手作業で作ると、平均して1つの型ができるまで1日7時間の作業で4日ほどかかります。樹脂型の方が圧倒的に早いですね。

でも、アルミで作った方が鋭角な型が作れるので、より絵柄がはっきりと浮かび上がります。また、細かなデザインも生み出せます。安全面でも、しっかりと深い溝が作れるので滑り止め効果が期待できるんです。そのため、手作業で切り抜くアルミ板を使い続けています」と眞志喜さん。

最初のデザインマンホール型を作ったのは、同社で昨年88歳まで現役で腕をふるっていた神山寛盛 (かみやま かんせい) さん。2003年には「現代の名工」にも選ばれました。細い線や図案を美しく切り抜く神山さんの磨かれた技術が、今も後輩に受け継がれています。

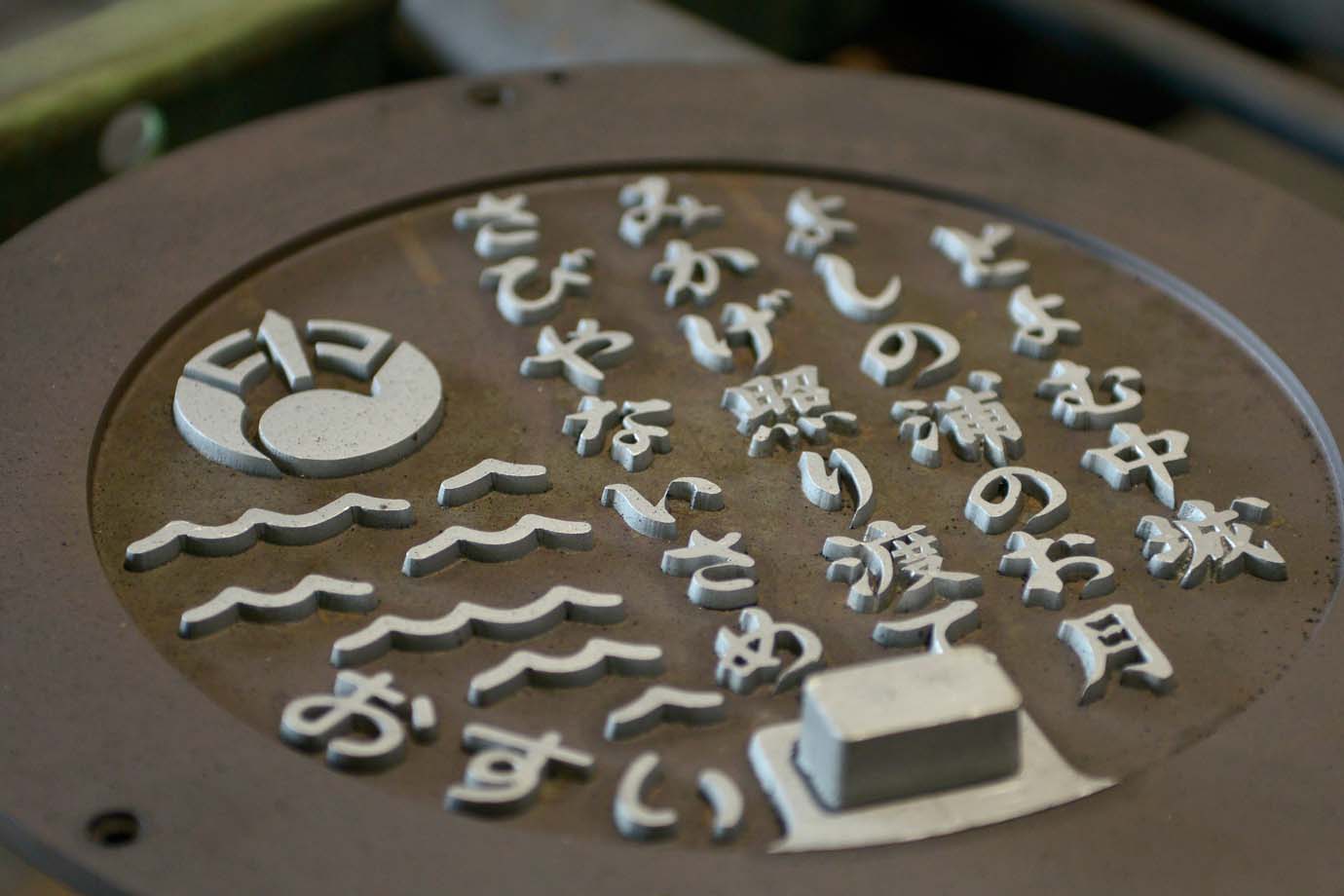

パズルの様にパーツを並べて生まれる絵柄も

小魚モチーフのデザインのように、すべての図案が一体となっているもののほか、シーサーや市の花の図案のように、いくつかのモチーフが絵画の様に円の中に独立して描かれているものも多く存在します。

「モチーフが切り離されているデザインの場合は、全体の配置やバランスを原画の通り作らなければいけないのでパーツを並べるのが大変なんです。

「おすい」の文字の「お」の点も独立していますが、正しい位置に置いて、アルミ針で1つずつ留めているんですよ」

デザインマンホールへのこだわりは型だけにとどまりません。

日々車や人が上を通り、強い日差しの下に晒されるマンホール蓋。安全面での強度はもちろんのこと、同社では美しさを維持することも大切にしています。通常の塗料で着色するとすぐに色が褪せてしまうため、試行錯誤が重ねられました。

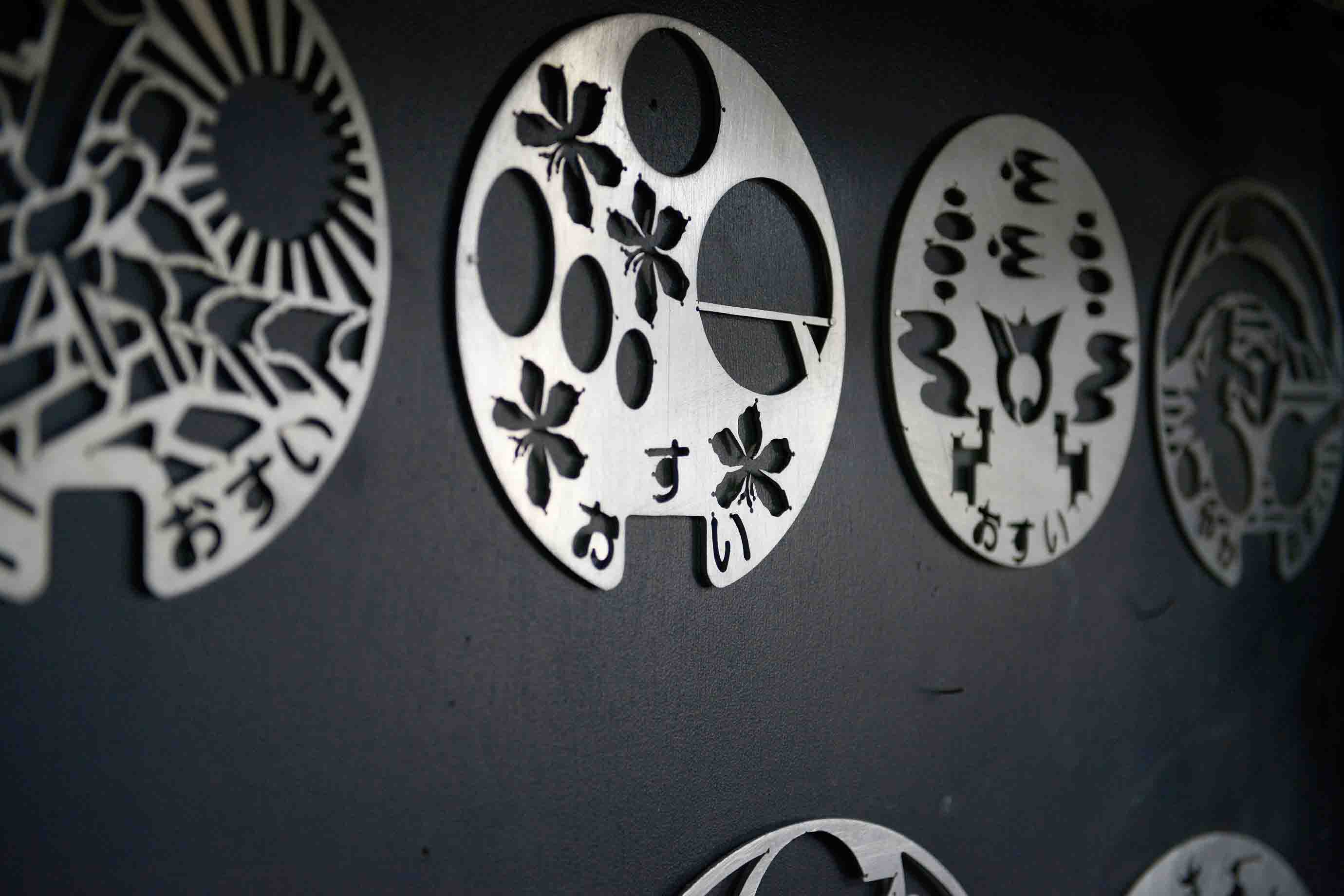

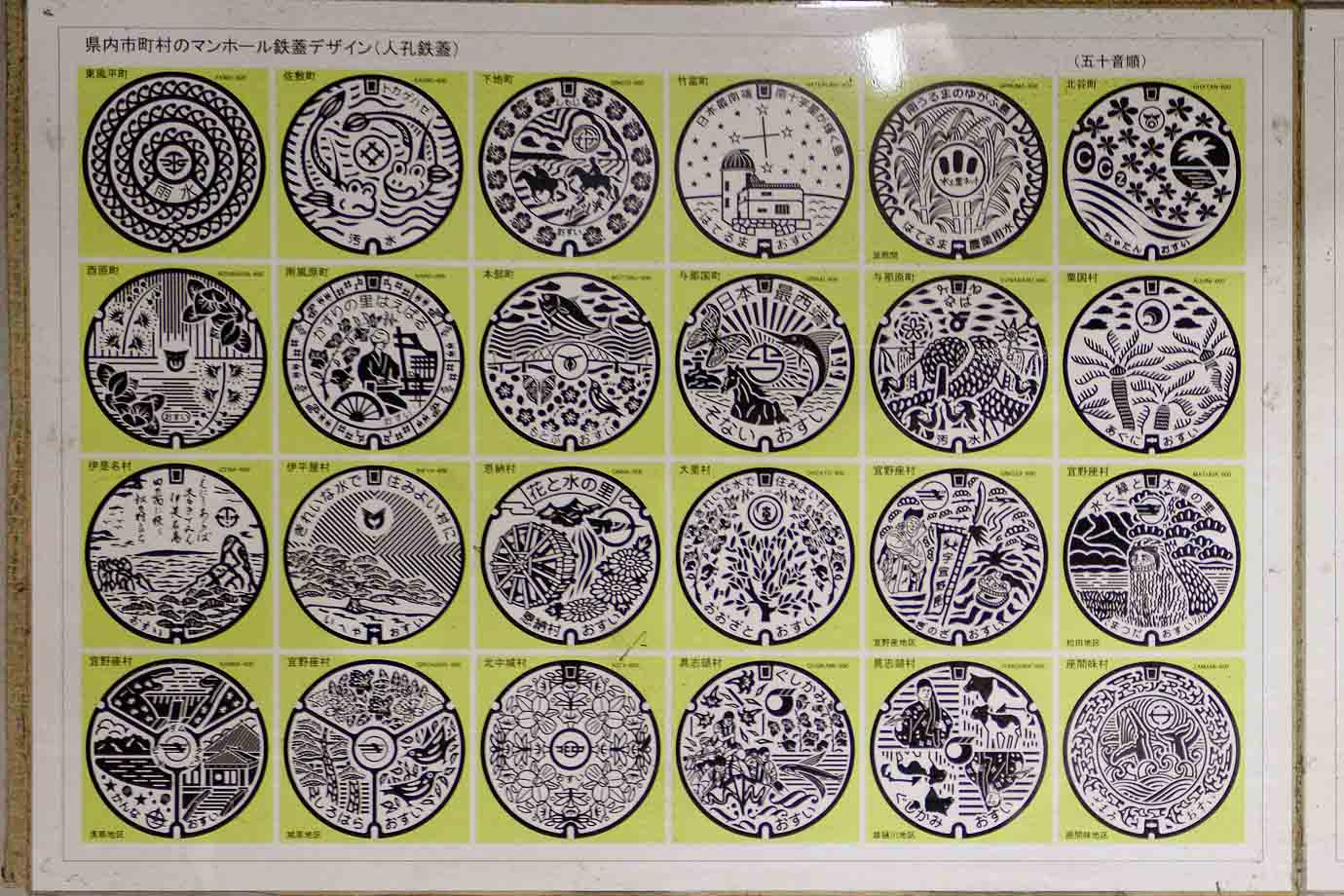

デザインは100種類以上!

これまで、いったいどれくらいの種類のマンホールを作ってきたのでしょうか。眞志喜さんに尋ねると、「あまりに数がありすぎて把握しきれていないけれど、少なくとも100種類以上じゃないかな」とのこと。

「それぞれの地域の特色を表現するとその街を歩くのが楽しくなります。古い道路には市町村合併によってなくなってしまった地名のデザインマンホールが残っていたりもするんですよ。安全性を考えて新しいものにする必要がある場合もありますが、珍しいので、古いものを探しながら町歩きをされる方もいらっしゃいます。沖縄をそうやって楽しんでもらえるのは嬉しいですね」

デザインマンホールの生みの親である沖縄鋳鉄工業は、今も沖縄県内のデザインマンホールの9割以上を作り続けています。眞志喜さんの言葉には、デザイン性と安全面を考えて製造を続ける同社ならではの、ものづくりへの矜持がありました。

<取材協力>

沖縄鋳鉄工業株式会社

沖縄県中頭郡西原町字小那覇958

098-945-5453

文:小俣荘子

写真:武安弘毅