だるまの目はすぐに入れよう!意外と知らないだるまの飾り方

エリア

高崎だるま「三代目だるま屋 ましも」の職人に教わる。だるまの目入れ、由来、選び方

みなさんのお家に「だるま」はありますか?

だるまと聞いてすぐに思い浮かぶのは、選挙で当選した議員さんが片目を墨入れする姿。ところが200年続くだるまの産地の職人さんにお話を伺うと、どうやらだるまに対して誤解していることや、暮らしが楽しくなるような活かし方があるようです。

身近なようで意外と知らない、あの赤くて丸い縁起ものの正体に迫ってみましょう。

だるまの一大産地、高崎に行ってきました

東京駅から普通電車で2時間、新幹線「とき」に乗れば1時間ほどで到着。改札を抜けると早速、大きな大きなだるまがお出迎えです。

ここは群馬県高崎市。ターミナル駅である高崎駅に展示されていた巨大だるまは、毎年大変な人出で賑わう「だるま市」のPR用のものでした。

高崎市は、年の瀬が近づくと「だるまの生産が最盛期を迎えています」とのニュースが毎年決まって流れる、全国でも有数のだるま生産地。

安定してカラリとした空気のこの一帯は、型に紙を重ね貼りして作る張子(はりこ)のだるま作りに適しており、冬の農閑期の農家の副業として発展しました。

生産量は2011年には年間90万個にものぼり、地域には50以上のだるま屋さんがあるそうです。

駅から車で10分ほどのところにあるのが、だるま職人 真下輝永(ましも・てるなが)さんの店舗兼工房「三代目だるま屋 ましも」さん。

大小色も様々なだるまが所狭しと並ぶ店内は、そのまま奥の工房と繋がり、タイミングが合えばだるまの絵付けなどの様子を間近で見ることができます。

お邪魔したのはまさにだるま作りの最盛期の頃。ひっきりなしに注文の電話が入り、奥では職人さんが二人がかりで大きなだるまの絵付けをしています。

真下さんも、さっそくご自身の持ち場に戻って、束になった注文書とにらめっこしながら絵付けの筆を取り始めます。

「人の数だけ、願いがあるからね」

ボソリと語られた言葉の意味を伺おうとすると、

「12月はお正月に飾るだるまへの名入れの最盛期なんですよ」

とお店の奥から出て来られた女将さんの真下玲子さんが声をかけてくれました。

地域の人は年内のうちにだるまを買っておいて、お正月に飾るのが恒例だそうです。真下さんは筆で、だるまの胴体に注文された方のお名前や祈念する内容をしたためていたのでした。

地域によっても違うだるまの種類。顔と文字に注目

だるまの命とも言える「顔描き」は全国の産地によって特徴が異なり、高崎だるまでは、眉は鶴を、ヒゲは亀を表すという縁起づくしのお顔です。真下さんの工房では絵付けを数名の職人さんで分担して行いますが、その仕上げの工程である顔描きと名入れは、真下さんが一手に担います。

文字入りのだるまは全国的にも珍しく、高崎だるまのもうひとつの特徴でもあります。

「職人はヒゲと文字が書けたら一人前です。経験年数より、これはセンスですね」

だるまの目は、初めから入れて飾るが吉

だるまというと、選挙の時に目を入れるのが有名ですね、と言うと、意外なお話を聞かせてくれました。

「駅の大きなだるまは、両目が入っていたでしょう。だるまは『目』にその魔除け力があります。江戸時代に視力を失う病が流行って、大きな目のだるまが人気になりました。ですからその当時は、黒々と両目が入っていたんですよ。

ただ、願掛けのものですから、そのうちに買い求める人から目の入れ方に注文が付くようになった。それでお客さんに自分で目を入れてもらうのがいいだろう、と片目や白目のだるまが出てきたと聞いています。

願いが叶ってからだるまに目を入れるイメージは、テレビの時代に入って強くなりました。選挙選で当選した議員さんが筆で目を入れる姿が印象的だったのでしょうね。本来は仏像と同じように神聖なものですから、両目が入っていた方が何よりパワーが発揮されます。

飾る際も、初めから両目を入れておくのがおすすめですよ」

まさかだるまの目入れのイメージが、テレビの影響だったとは。お客さんの納得がいくように自分で目を入れてもらう、というのも、今の商売にも通じるような発想の転換です。神聖な存在に、少しずつエンターテイメント性が加わってきたものが、今のだるまさんの姿のようです。

ちなみにこれは東日本に多いだるまさんだそうで、西日本では黒目の鉢巻きだるまが多いそうですよ。

女将さんおすすめ だるまの選び方

店内の一角には手のひらサイズから両手でも抱えきれない特大サイズまで、大きさ見本のだるまがずらりと並ぶコーナーがあります。サイズの単位は「丸(まる)」。いちまる、よんまる、と呼んでいるそうです。丸々としただるまさんらしい、愛らしい響き。それぞれどんな人がどんな時に注文するのでしょうか。

「ご自宅用ですと今はマンション住まいにも合う、2.5丸が人気です。結婚式だと4丸、両親への贈り物だと8丸が多いですね。

選挙だるまは、昔は60丸が多かったのですが、今は20丸くらい。政治家は守りたい人が多いでしょう、願いが大きいと、大きいだるまになるんですね。解決したい悩み事が大きいときには、大きいだるまさんを買って、だんだん小さくしていくのがおすすめです」

酉の市の熊手と同じように、だるまも買い換える毎に大きくするイメージでしたが、なるほど縁起物らしい買い方を伺えました。もうひとつ面白かったのが、群馬県出身のカップルに多いという、結婚式での活用方法。

「結婚式にご招待した方のお名札代わりに、名入れした1丸(手のひらサイズ)のだるまを置くんです。小さいサイズなら名入れしても価格も手頃ですし、そのままお客さまがお土産に持って帰れるので、喜ばれているようです」

確かに、参列した人にはこれ以上ない縁起の良い手土産ですね。しかも自分の名前入りというのは嬉しい。

「自分の名前が入るとだるまさんがまた格別な存在になります。うちに名入れを頼まれた方も、取りに来て実物を見ると『まぁ!』と目を輝かされますね。他にもご友人が会社を立ち上げる際に、お祝いに会社のロゴ入りを贈られる方もいらっしゃいます」

いつでも身近に。覚えておきたい、だるまの飾り方

今日1日でだるまさんが一気に身近になりました。ちなみに家での飾り方ってあるのでしょうか?

「だるまさんは魔除けなので、玄関に向けて飾ってください。力が発揮できるように、袋からは出しておいてくださいね。置き場所はどこでも構いません。ただ、自分にとって身近なところに置いて、初めに願を掛けた時のことを時々思い出して欲しいんです。だるまさんは、思いや願いの物質化ですから」

真下さんの「人の数だけ、願いがある」との言葉が思い出されました。

例えば家族そろって、来年もまたいい年になりますようにと願いを込めて。新郎新婦が、自分たちの門出を祝ってくれる人たちへの感謝の印に。難しい試験に挑戦する友人への応援に。大きなチャレンジをするときの、自分の味方として。

人の数だけある願いを、だるまはお腹に秘めています。

「だるまは願いがある限り、生活に欠かせないんだよ」

再びボソリとつぶやかれた真下さんの言葉を頭の中で響かせつつ、工房を後にしました。

三代目だるま屋 ましも

群馬県高崎市八千代町2-4-5

027-386-4332

http://www.mashimo-terunaga.com/index.html

<関連商品>

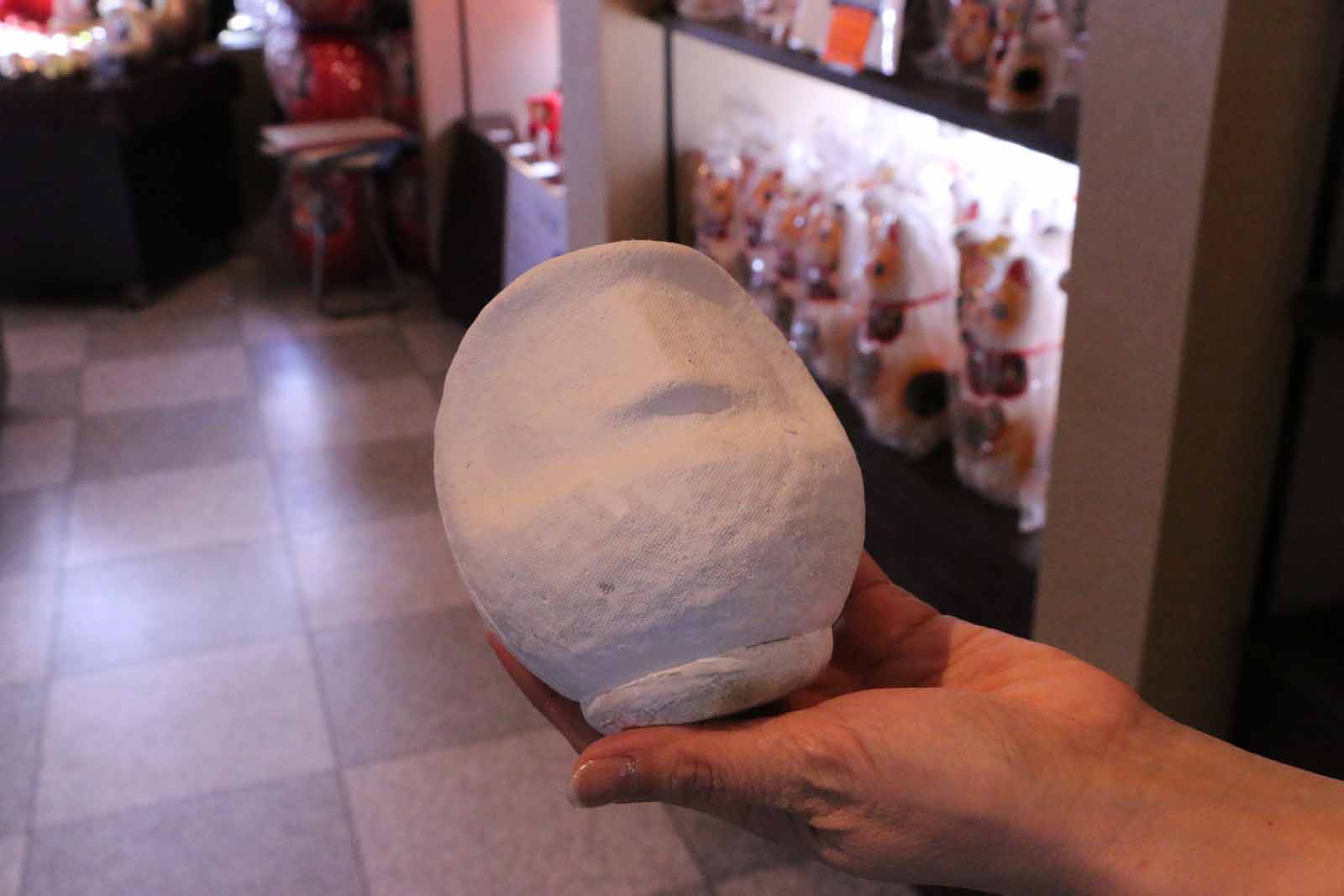

富士山だるま

<参考>

小学館『日本大百科全書』

群馬県達磨製造協同組合公式サイト(2016/12/23時点)

高崎市公式サイト「高崎だるまの歴史」(2016/12/23時点)

文・写真:尾島可奈子

*こちらは、2016年12月27日の記事を再編集して公開いたしました