恵方巻きの「巻き簾」を求めて。江戸っ子職人が作る「海苔巻きすだれ」に惚れた

エリア

ひょっこり出てきた3代目の祖父の写真を、大きくプリントして仕事場の見えるところに飾ってある。

「なんでこんな手間のかかることを」

仕事に迷いが出る時、ふと写真が目に入って思い直す。

「いけねぇ。これはそういうもんじゃねぇやな」

田中耕太朗さん、55歳。

東京・浅草に生まれ、すだれを作り続けて30年になる。明治から続く「田中製簾所」の5代目。都の伝統工芸士にも認定されている。

私が個人的に海苔が好きで、恵方巻きの季節も近いからと、海苔巻き用の巻き簀 (す) を探していた。

調べていくと、こんなに日常的な道具なのに、わざわざ東京都の伝統工芸品に指定されているすだれがあった。それが田中さんの作っている「江戸すだれ」だった。

東京都指定伝統工芸品「江戸すだれ」とは

種類は、夏の日よけに使う定番のすだれや座敷用、私が出会った海苔巻きすだれやそばを盛り付けるものまで。

江戸すだれは町の発展とともに庶民の間にも普及していった。元禄時代の書物には御簾師というすだれ専門の職人の存在も記されているそうだ。

「江戸は各地からいろんな文化が入るから、いいとこ取りなんだよ。

元々あったものの、いいところをミックスして色々なものが生まれてきた。すだれもそういうひとつかなと思うんだよね、個人的には」

他の産地のように、もともと素材が豊富だったり、優れた技師がいたわけではない。人が集まり、必要から江戸の町で作られるようになった道具だった。

田中製簾所はその江戸当時からの作り方を、今も忠実に受け継いでいる。

口コミで注文がやってくる

昔は軒先にかけるような大きなすだれと、調理などに使う小物とで職人も専門が分かれていた。

しかし今では作り手も都内に数えるほど。田中さんは大小に関わらず様々な種類のすだれを作る。

「できないのは格好悪い。注文や相談があれば、引き受けるというのがうちのスタイル」

用途に合わせて使い勝手よく作られるすだれは口コミで評判を呼び、「◯◯さんの紹介で」と注文が入ることも多いという。

「使ってくれている人も、満足しているから他の人に言ってくれたんだなと思うと、ありがたいね」

素材の不思議

大物の夏のすだれの需要がない冬には、調理用などの小物を中心につくる。

用いる素材はさまざまだが、食品用の道具は竹が多いという。

「竹だとこれくらい細くしても折れない。柔らかすぎてしなってしまうこともない」

「不思議だよね。誰が使い出したんだかわからないけれど、使ううちに便利さに気づいて、いろんな場面に使われていったんだろうね。

便利なだけじゃなくて衛生面でも具合がよかったから、これだけ使われてきた。笹団子や食品を包む経木だってそうでしょう」

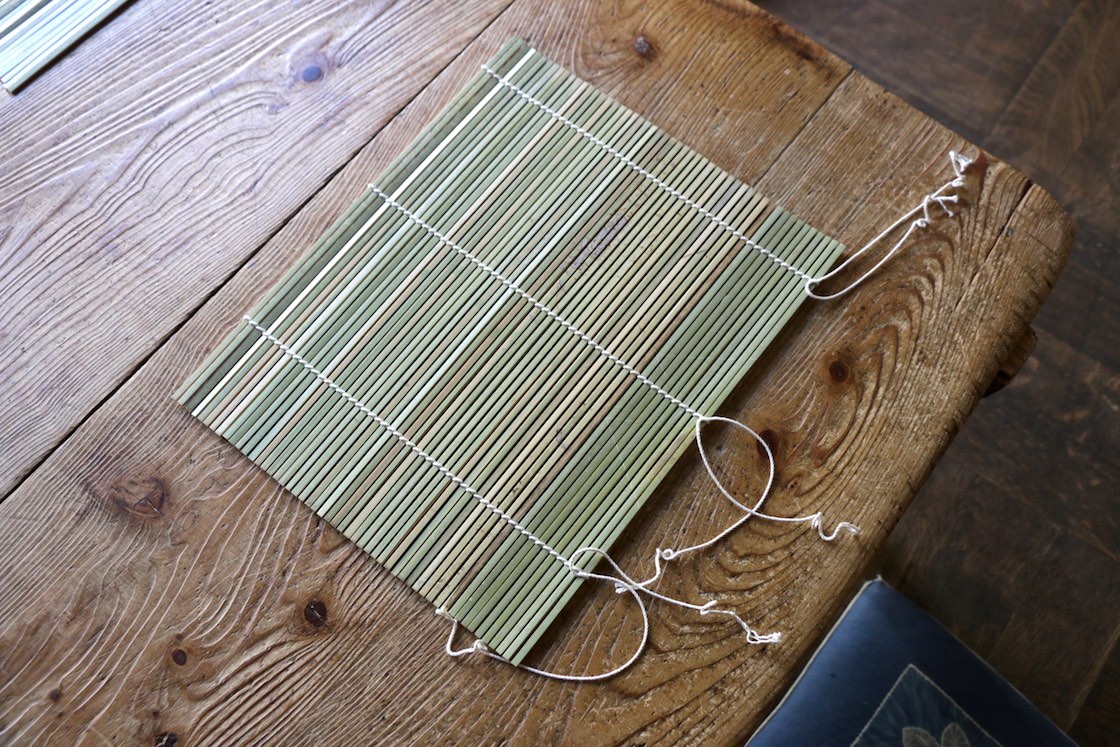

今日に合わせて作ってくれていた海苔巻き用のすだれも、竹でできている。

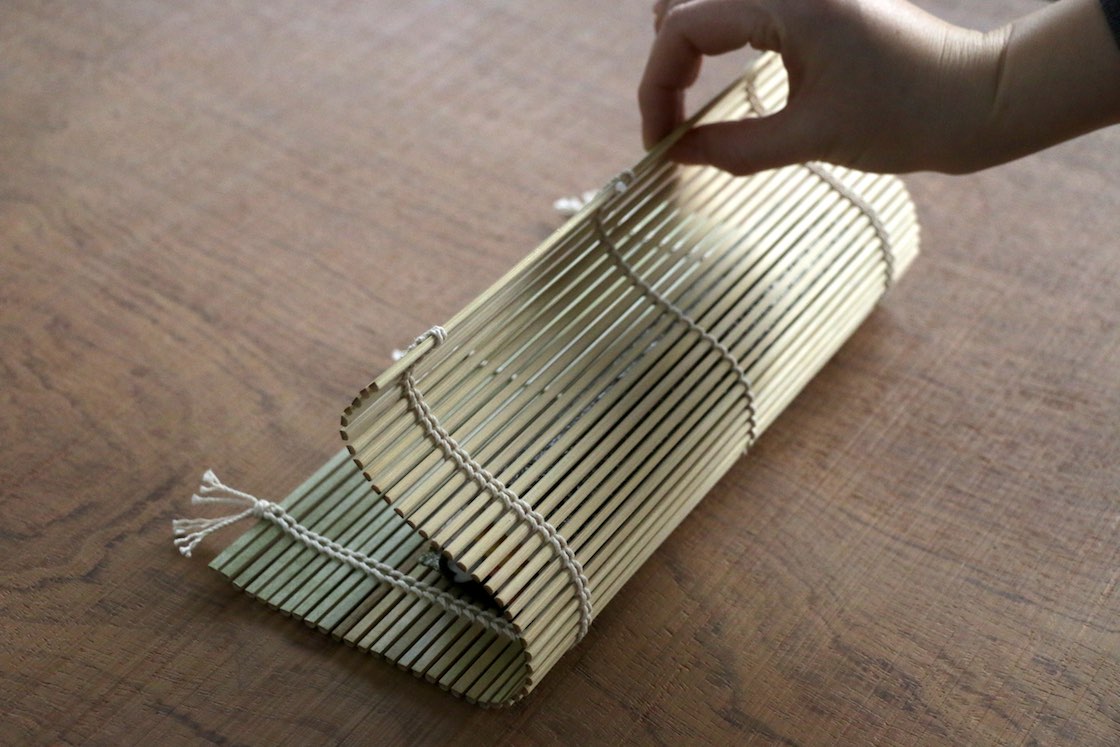

必要な長さに切り出した竹筒を、鉈で割っていき、竹ひごを作って紐で編む。

書けばシンプルだが、その道具も工程も、工夫に溢れている。

効率よくするための工夫でなく、使い勝手をよくするための工夫だ。

一筋の竹筒から、一枚の巻き簀ができるまで

「竹は割れば真っ直ぐに割れると思うかもしれないけど、そうじゃない。

機械で切ると、幅は真っ直ぐのように見えても繊維の流れを無視して切断されてしまうから、あとで変に割れてしまうことがある」

「だから特にこういう、人が手で握って使うような巻き簀は、繊維がまっすぐ丈夫なように、必ず手で割っていくんだ」

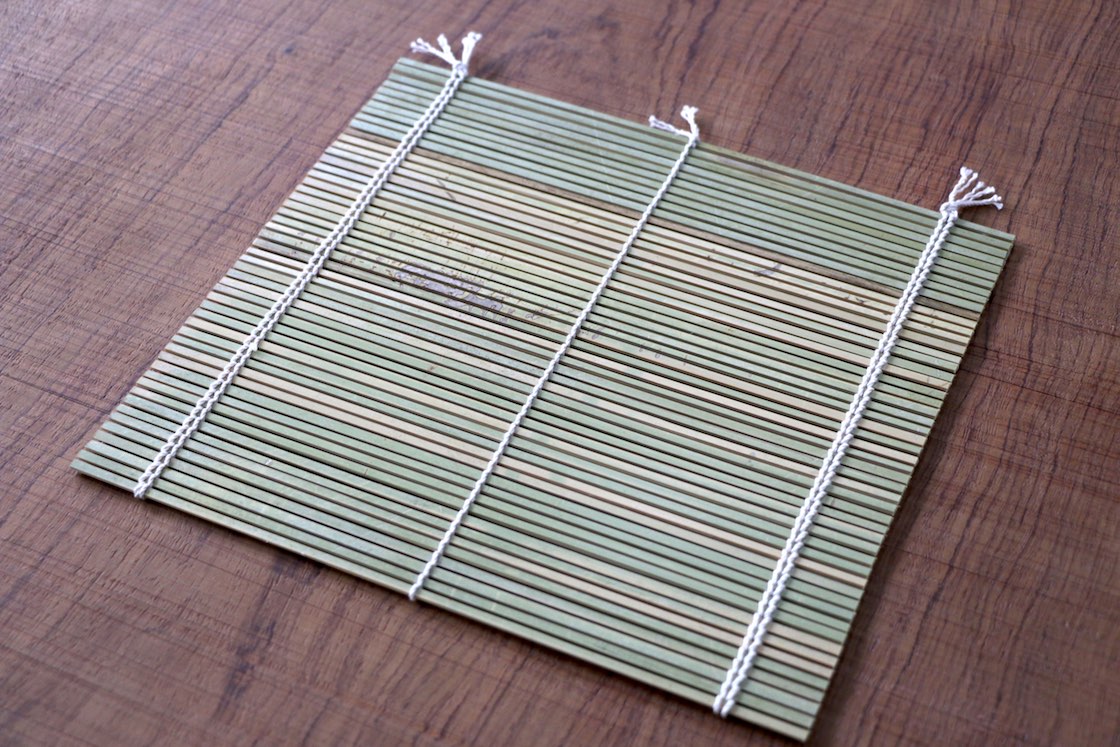

実は完成した巻き簀は、隣の竹ひご同士を繋げると元の竹筒の姿に戻る。

「バラバラに組んじゃうと、竹ひごを編んだ時に隣同士が変にぶつかったり、隙間も不自然で使いづらくなる。

オモテの模様や色もバラバラじゃ見映えが悪いでしょう」

もともと割った順に並べて組むことで、製品として無理のない、美しい作りになる。

「割った後はへぐ。細長くしただけじゃ使うときに手のあたりがよくないから、削ってひごの角を取ってあげなきゃ」

ここに使う人のためのひと手間が込められていた。

巻き簀で具材を包むとき、手にあたる側は、よく見ると竹ひご1本1本、かまぼこ型に削られている。

「平べったい竹ひごで作ってみたこともあったけど、自分で使ってみたらこっちの方が使いやすかったから」

こうして削っていくと、切り出した材料の実に2/3は捨ててしまうという。ものによっては削りに削って材料の9割を捨てるということもあるそうだ。

「特にこういう道具の場合、ちゃんとした材料を使わないと、どんなに手をかけてもダメだな。

いい竹だと思っても切ってみると使えないというものもある。そういうのは潔く捨てないといけない」

「だからと言って素材をあまりに厳選したら、無駄に高くて、無駄に手間かけたものになる。

これは芸術品とは違うから、そこのバランスは、作る人に依存するよね。

自分がどこまでやるか次第。これでいいやと思ったらそれまでだし」

「人が見てわからなくても、自分が一番わかる。自分が一番怖い。

自分をごまかすような事するんだったらこんなめんどくさくて儲からない仕事しないほうがいいよ。

なんでこういう仕事をお前はしているんだ、といつも自問自答。でも、あそこにおじいさんがいるでしょう。

ちらっと目に入った時は『あ、やべ、そういうもんじゃねぇやな』って思う」

「こんなめんどくさくて儲からない仕事」と言いながら、田中さんは「ここからもう一工夫」「これが最後の仕上げ」とひとつひとつの手間を惜しまずに作り上げていく。

「手間をかけりゃいいってもんでもないんだけどね。一番は、使いやすくなきゃいけないんじゃない」

そう言って昔話をひとつ聞かせてくれた。

自分がよかれと思っても

「若い頃、よく直しが来た巻き簀があったんだよ。

こんなにしょっちゅう壊れるんじゃ、もっと丈夫な糸で切れないようにしてやろうって勝手に僕がやって納めたら、すんごい勢いで怒られちゃってさ。兄ちゃんこれじゃだめだ、ちょっとこい!って。

それで調理場を見せてくれた。『これはこうやって使うんだ。丈夫にしようと思ったんだろうけれど、こんなに頑丈に作ったら糸が伸びねぇから見てみろ、こうなっちゃうんだ』って」

蒸し物などだったのだろう。調理後の具材の膨らみ具合を糸が吸収できずに、竹ひごの隙間から具材がはみ出してしまっていた。

「自分がよかれと思ってもよくないこともある。そこはちゃんと使う人のことを聞いて作らないとだめなんだってその人には教えてもらったよ。

今でも注文を受ける時は、どういう風に使うんですかとか、できるだけ聞くようにしてる。それでちょっと仕上げ方を変えたり。納めた後も、一回使ってみてどうですかって聞いたりしてね。

その人がどういう風に使うかが一番大事なんだ」

東京の職人が作るなら

使い手の声を聞く、という姿勢には、5代続いてきた東京という土地への思いもある。

「江戸の町に人が集まって、必要から江戸すだれが生まれてきた。そういう使う人との近さが他の産地にはないところ。

だから市場の声を自分でよく聞いて、それを商品に落とし込む能力がなければ、東京で職人なんてやっている意味がないよ。

こんな狭っ苦しい、ゴミを出すのも高いみたいなところでね (笑)」

持ち帰ってきた海苔巻き用の巻き簀が、なんだかとても格好良く見えた。

定番型というこの巻き簀も、これまでのお客さんの声を吸収して今の姿かたちになっているのだろう。それも要望があれば、竹ひごの細さやサイズを調整したりするという。

「別にこういうものは特別なもんじゃない。普通にさ、使うための道具だから。

残そうって思いでこの仕事をやっているわけじゃないよ。すだれがいらない世の中になったら、仕事する出番がない。

でも、生き残るために目先を変えて新しいものを作ろうっていうより、このほうが使いやすいだろうっていう方を向いて作らないと、違う仕事になっちゃう気がするんだ」

ちゃんとお客さんと向かい合って商品を届けるために、現在田中さんの作るすだれは、田中製簾所でしか購入できない。

それでも先日はどこかから噂を聞きつけて、イタリアから注文の電話が入ったそうだ。

春には、以前田中さんのすだれ作りを見た高校生が、新弟子としてやってくる。

「まずはこの変人とやっていけるかどうかかな」と田中さんが笑った。

伝統工芸だから買うんじゃない。田中さんから買いたい。

そう思わせてくれる出会いだった。

帰りにその足で、少し早い恵方巻き用に、海苔を買いに行った。

<取材協力>

株式会社田中製簾所

東京都台東区千束1-18-6

03-3873-4653

http://www.handicrafts.co.jp/

(翌日談)

文・写真:尾島可奈子

※こちらは、2019年1月28日の記事を再編集して公開いたしました。