スルッと洗いやすい弁当箱。秘密は老舗メーカーが極めた漆器の技術にあり

エリア

加賀「たつみや」が手がけた「ごはん粒のつきにくい弁当箱」に見るお弁当箱の進化

みなさんは普段、どんな弁当箱を使っていますか?

プラスチック、アルミ、竹、木、琺瑯……カラフルでデザインもさまざまですが、素材によって長所や短所はあるものです。

例えば、プラスチック製は手軽だけど少し安っぽい感じがしてしまうし、木や竹製はごはんが美味しそうに見えるけど、密閉できないので汁こぼれしやすい。アルミ製は丈夫だけどごはん粒がくっつきやすいしレンジにかけられない、琺瑯は清潔感があるけど重い……。

そんな悩みを解消するお弁当箱が、今年ある産地からデビューしました。

なんでも、ごはん粒がつきにくく、汚れが落ちやすく、軽くて耐久性も高いとのこと。しかもレンジや食洗機もOK。

そんな優秀なお弁当箱、本当にあるのでしょうか?手がけたメーカーさんにお邪魔して、その秘密を教えてもらいました。

漆器の産地に生まれた弁当箱メーカーの老舗「たつみや」

やってきたのは石川県加賀市の山中温泉地区。安土桃山時代から400年以上の歴史を持つ「山中漆器」の産地です。

訪ねたのは昭和20年創業の老舗弁当箱メーカー「たつみや」さん。

もともと漆器業として開業した たつみや(当時はタツミ商会)ですが、創業のきっかけは弁当箱の製造を依頼されたことだったそう。

当時は戦時中。金属資源を集めるためアルミの弁当箱まで回収されていた時代で、アルミの代替品となる木製の弁当箱をつくる仕事が舞い込んだのです。しかしほどなくして終戦を迎えたため、その時は弁当箱を製造することはなかったそうですが、創業から45年経って、再び弁当箱の製造をはじめることになります。

そんなたつみやさんが新たに開発したのが「ごはん粒のつきにくい弁当箱」。

中川政七商店が企画・デザインし、漆器産地の技術を生かして実現しました。

ムラなく同じ色を再現する塗りの技術

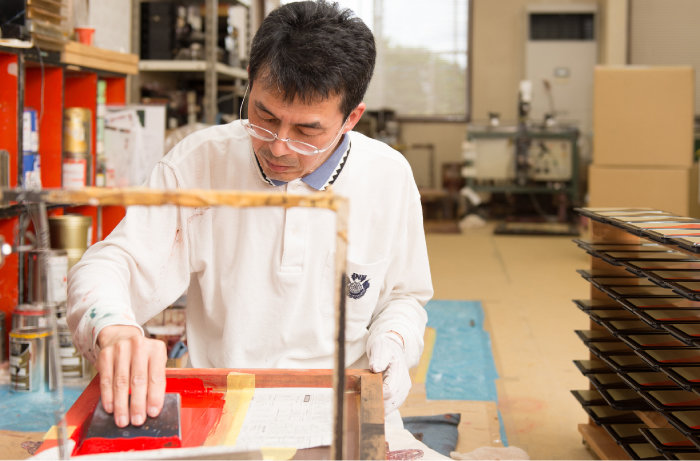

「ごはん粒のつきにくい弁当箱」の塗りを担当しているのは三嶋忍さん。

工房に入ると、まさに紺色の弁当箱を塗っている最中。合成樹脂で作られた黒い素地にウレタン塗装を施していきます。

1分もかからないうちに底や側面もあっという間に紺色に。

一見、ただ全体を塗っているだけのように見えるかもしれませんが、実は塗りはとても神経を使う作業なのです。

例えば、こちらの2枚の蓋。奥の方がほんの少しだけ色が濃いのがわかるでしょうか。

「塗料は時間が経つと微妙に色が変化するんです。気温や湿度によって変化の具合が異なるため、毎日のコンディションを見極めることが大切。色の変化を予測しながら塗り具合を調整しています」と三嶋さん。

また、四角い形状は丸型と違い一定の厚みで塗るのが難しく、機械で塗ったとしても色ムラが出来やすくなります。手作業ですべて同じ色を再現するのは、かなりの経験と技術が必要なのです。

そして、外側以上にムラなく塗るのが難しいと言われている弁当箱の内側。こちらは粒子が細かい特殊素材を使うことにより、ごはん粒がつきにくく、汚れが落としやすい効果を加えています。

シンプルな弁当箱だからこそ、ごまかしがきかない。漆器の産地だからこそできる、高い技術を目の当たりにしました。

洗いやすさや使い勝手を試してみた記事はこちら:洗いやすく持ち運びに便利!お弁当好きが中川政七商店「ごはん粒のつきにくい弁当箱」を使ってみました

景気が悪くなるとお弁当がブームになる!?

「お弁当は景気が悪くなるとブームになるんですよ」と教えてくださったのは、たつみや代表取締役の齊官慶一さん。

戦後は漆塗りの茶托や菓子鉢などを製造していたたつみや。昭和30年代からはプラスチック(合成樹脂)の素地にウレタン塗装を施した合成漆器が山中漆器の産地でもつくられるようになっていきます。

たつみやが弁当箱の製造に乗り出したのは、バブル崩壊後の1990年のこと。世の中が不況になったことで、外食よりもお弁当が見直されるようになり、弁当箱の需要が増えていきました。

「当時はまだアルミ製のドカ弁のような弁当箱が主流でしたが、たつみやでは幅広い年代の方に使ってもらえるよう色やデザインにもこだわったさまざまな種類の弁当箱を企画してきました」と語るのは、同じくたつみや常務取締役の齊官篤志さん。

よく見かける二段型の弁当箱は、実はたつみやが日本ではじめてつくったものだそう。驚きです!

その後、2008年のリーマンショックの影響で再び世界的な不況に。お弁当はこの時も人気となり、そのブームは海外にまで浸透していきます。

今では400種類以上の弁当箱を展開しているたつみや。デザインや色のバリエーションは増えていますが、先ほどご紹介した塗りに加え、装飾を施す蒔絵など、すべての弁当箱に漆器の技術が取り入れられています。

さらに漆器だけでなく、同じ石川県の繊維産地でつくられた素材でお弁当バンドやふろしきをつくるなど、地域内でのコラボレーションも進んでいます。

漆器のような風合いを持ち、繊細な技術が活かされた「ごはん粒がつきにくい弁当箱」は、いろんな素材の長所を取り入れた画期的な製品。

実現できたのは、漆器産地ならではの高い技術があったことに加え、たつみやがこれまで新しい弁当箱に挑戦しつづけてきたノウハウがあるからこそ。

日本が誇るお弁当文化は、時代によってかたちを変えながらも、お弁当箱とともに進化していくのかもしれません。

<掲載商品>

ごはん粒のつきにくい弁当箱 朱/薄墨/紺(中川政七商店)

<取材協力>

株式会社たつみや

石川県加賀市別所町漆器団地12-4

https://hakoya.co.jp

文:石原藍

写真:前田龍央、一部 たつみや、石原藍

合わせて読みたい

〈 暮らしの道具の製造現場へ潜入 〉

トーストが美味しく焼けるという不思議な金網の秘密

ぱりっと、もちっと美味しいトーストが焼ける!と評判の焼き網をご存知ですか?

作っているのは京都の「金網つじ」。手で編む京金網の美しさと、道具としての使いやすさが評価され、世界からも注目されている工房です。

その製造現場を訪ねました。

底引き網を支える漁師のおもりが、歯ブラシスタンドになるまで

中川政七商店から歯ブラシスタンドが発売。

それは、港で見かけた漁師のおもりで出来ていました。

海苔好きが惚れた、江戸っ子職人が作る「海苔巻きすだれ」

日常的な道具なのに、わざわざ東京都の伝統工芸品に指定されているすだれがある。

それが「江戸すだれ」です。

東京・浅草に生まれ、すだれを作り続けて30年。

明治から続く「田中製簾所」の5代目を訪ねました。

こちらは、2019年3月7日の記事を再編集して掲載しました。日本が誇るお弁当文化、大事にしたいですね。

関連商品

-

ごはん粒のつきにくい竹の弁当箸 サイズなし 薄茶

2,310円(税込)