日本で唯一の「杼」職人に、世界中から依頼が舞い込む理由

エリア

人間国宝級の織物作家、伊勢神宮への奉納品、さらにはフランスの文化財修復プロジェクト。世界中から依頼が舞い込む「ある道具」の職人さんがいます。

それは「杼(ひ)」という織物を織るときに欠かせないもの。

機織り機にぴんと張られた経糸(たていと)のあいだに緯糸(よこいと)を通すときに使われます。

英語では「シャトル」と呼ばれ、手織り職人の手と緯糸のあいだを行き来することから「織る人の手の一部」などと表現されることもあるんだとか。

今、この杼を作る職人さんが、日本にはたったひとりしかいません。その工房を訪ねて京都に向かいました。

織物の産地、西陣にひとり残る杼職人

最後の杼屋、長谷川杼製作所があるのは、京都市内の金閣寺や北野天満宮にもほど近い町の一角。3代目杼職人の長谷川淳一さんは、国選定保存技術「杼製作」保持者に平成11年に認定された、現在の日本に残る唯一の杼職人です。

表戸口を開けてすぐのところにある店の間で、杼の仕上げをしながらお客さんの対応をします。座布団のまわりには、ヤスリや金槌、カンナなどの道具がたくさん。

「ちょっと動かすと『あら、どこいった』って言うから、掃除ができないんですよ」

奥さんの富久子さんが言うと「このほうが『あれ持ってきてくれ』言わんでも、自分でできますやろ。それに、気分が乗らしませんしね」と長谷川さん。

「100とおりの形」がある杼づくり

長谷川さんの仕事場を見渡すと、さまざまな大きさや形の杼が目に入ります。

うすい作りで経糸をすくいやすくした「すくい杼」や、先端が角ばった「縫取杼」、最も一般的な手織りで使われる「投げ杼」、そして「バッタン」と呼ばれる装置がついた織り機で使われる「弾き杼」など、それぞれ形や重さが違います。

西陣の特産品であるつづれ織りは太い糸を扱うことが多いですが、繊細な細い糸を扱う織物もあります。また同じ織物のなかでも、部分によって杼を使い分けたり、複数の杼を使って同時に織っていくこともあるそう。

「まあ、お客さんが100人いれば100の手がありますわな。そしたら『私はちょっと軽いのにしてくれ』とか『私はもうちょっと短いのにしてくれ』とかね。

お客さんに合わせてアレンジして作らなんので、お客さんが100人いたら100とおりの形があるわけですわ」

ひとりのお客さんから一度に受ける注文は、一度にだいたい1丁から2丁。価格は小さいもので2000円から8000円ほどですが、オーダーしたものは4、5万円です。

「何十年、百年と持ちますから」

1丁の杼を、3代に渡って、100年以上使い続けているお客さんもいるそう。そのようなお客さんの杼を修理したり改良したりしながら、長谷川さんは杼職人としての技術を磨いてきたのです。

「使われるほど、その方の手に馴染んで使いやすくなるようです」

作り続けた理由「それしか私はでけへんのです」

長谷川杼製作所は、長谷川さんのお祖父さん・辰之助さんがはじめ、およそ120年ものあいだ西陣の織物文化を支えてきました。

太平洋戦争中は、国から許可があった唯一の杼屋として、シャトル工場組合を作って他の杼屋を雇っていました。パラシュート用ベルトの杼を作っていたこともあったそう。

長谷川さんは子どものときから家業として杼作りを身近に見て育ち、高校卒業と同時に本格的に杼作りを始めました。

修行を始めた1950年代はちょうど杼の生産のピークとなり、年間の注文数が千丁も入っていたといいます。着物や帯用の杼に加え、当時流行していた起毛型のパイル織物「ビロード」用の杼を多く生産していました。

1970年代にも帯の人気により注文が増えますが、それ以降は徐々に減少。需要の変化や後継者不足から、西陣の杼屋は少しずつ姿を消していきました。そして最盛期の20年前には10軒あった杼屋が、今では長谷川杼製作所の一軒だけに。

また杼の材料となる部品にも、需要減少や高齢化の影響が出ています。「糸口」と呼ばれる糸が通る穴に使われている京都の伝統工芸品、清水焼です。

「この方ももう辞められてね、職人さんが年がいきましたやろ」

同業者が次々と店をたたんでいくなか、長谷川さんが続けてこられた理由を伺いました。

「それしか私はでけへんのです。織物界でしか、仕事がでけしません」

世界中の織物作家を魅了するこだわり

長谷川さんに、注文がどこから入るのかと伺うと「世界中」との答えが返ってきました。

「フランスのお城でタペストリーを復元している方がおられましてね。日本の技術が向こうで花咲いてるわけです」

フランスのみならずイギリスやドイツなど、まさに世界中で長谷川さんの杼が「織る人の手の一部」として活躍しているのです。

その他にも、伊勢神宮の御神木である桜の木を使っての杼の注文があったり、人間国宝の染織家、志村ふくみさんや北村武資さん、そのお弟子さんなどからの注文が絶えません。長谷川さんの杼を使った織物で、伝統工芸展に入選した方もいます。

世界中、国内中から織物作家たちが注文に訪れる長谷川さんの杼。一体、何がお客さんを惹きつけるのでしょうか。

「織る人が希望する杼と、私が作る杼の寸分が合ってるんですね。相性がええわけです。だから私の杼を使うてはる人は、スムーズに織れて量産できるんです」

一点ずつ丁寧に織っていくからこそ、美しくスムーズに織り上げられることが重要な手織りの世界。引っ掛かりのない滑らかな長谷川さんの杼は、本当に「手の一部」のように経糸のあいだをくぐり抜けるのでしょう。

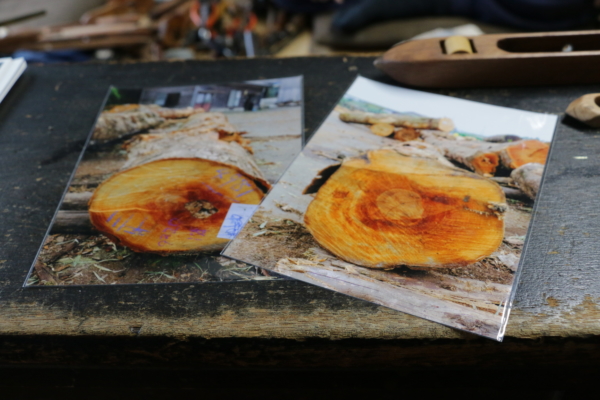

また、織る人の握力や紐を引く力なども考慮して、杼を作っていくといいます。女性は弾く力が弱いため、軽い杼を。力の強い男性であれば、赤樫の中心部であるより固くて黒い木材を使います。

赤樫を板状の角材に切り出す製材、機械や小刀を駆使した穴開け、そしてなんと、おもりの鉛を溶かして流し込む作業まで、長谷川さんがおこなっています。

「これも、してくれるところがなくなって。しょうがなく自分でやってるんです。杼だけ作ってるわけじゃなし、鍛冶屋もしんならんし、大変です。後が続かへんわけですわ」

織物がある限り、杼はなくならない

最後の杼職人である長谷川さんには、お弟子さんはいません。どういう人が杼職人に向いているのかを聞くと、長谷川さんと富久子さんから出てきた言葉は「1に辛抱、2に辛抱」。

「ひとつ完成させるだけでも、根気がいりますさかいね」と言う長谷川さんを、富久子さんは「強情なんです」と言って笑います。

「このあいだテレビ局の方に『どんなご主人ですか』て聞かれたとき、とっさに『強情です』って言うてしもうた。そこカットして下さい言うたんですけどね」

杼の品質を決める、一番のポイントにも「辛抱」の言葉はつうじています。それは角度。木材それぞれが持つ角度に合わせて、杼として使う部分や穴を開ける場所を決めるのです。

「角度が命綱。直角ではあきませんのや」

ひとつひとつの木材を見て、その角度に合わせて削っていく。それも、お客さんの持つ機織り機や、手に合わせて。聞いているだけで、根気のいる作業だということがわかります。

また杼の材料である赤樫も、後継者が見つからない理由のひとつ。

「箪笥とかって桐の木でされますやろ。赤樫は硬くて全然違いますから」

大工さんや家具職人さん、樽職人さんなどが杼の技術を受け継ぎたいとやってきても、赤樫にさわるとあまりの硬さに断念して帰っていくそうです。

それでも、杼がなくなることはないと長谷川さんは信じています。

たとえば、機織り機の部品のなかで経糸の密度を決める「筬(おさ)」と呼ばれる部分。以前は竹が原料の「竹筬」が主流だったものの、今では主にステンレスを使った「金筬(かなおさ)」が使われています。

それと同じように、赤樫とは違う材料でも杼を作る人が現れるかもしれません。これから、硬い赤樫から杼が作りたいという「強情な」人も現れるかもしれません。

「きっと、どなたかがされると思います。全国に織物がある以上ね」

織物がこの世界にある限り、「織る人の手」となる杼はなくなることはない、いえ、なくなっては困るのです。

硬い赤樫を削り続ける、固い意志。きっとそれを受け継ぐ人がやってくると信じて、長谷川さんは世界中の織物作家さんへ、杼を届け続けます。

<取材協力>

「長谷川杼製作所」

上京区千本西入風呂屋町55

075-461-4747

文:ウィルソン麻菜

写真:尾島可奈子