はじめての「金継ぎ教室」体験レポート。修復専門家 河井菜摘さんに習う

エリア

以前の記事「漆を使って器をなおす、修復専門家のしごと」にてお話を伺った修復専門家、河井菜摘さん。インタビューのなかで「日用品はそれぞれが自分でなおせる方が良い」と話してくれた河井さんの教室で、実際に金継ぎに挑戦してみました。

東京都内で行われる金継ぎ教室

ある月曜の朝、通勤ラッシュの地下鉄で押しつぶされそうになりながら向かったのは清澄白河。下町の情緒が色濃く残りつつも、アートの街として、最近はコーヒーの街としても知られています。

駅から歩いて10分ほどのところにあるマンションの一室で、金継ぎ教室は行われています。教室へ入ると、大きなテーブルに作業用の席が10席ほど用意されています。それぞれの席にビニール製のマットが敷かれ、テーブルの中心には漆のしごとに使う道具がたくさん並んでいました。

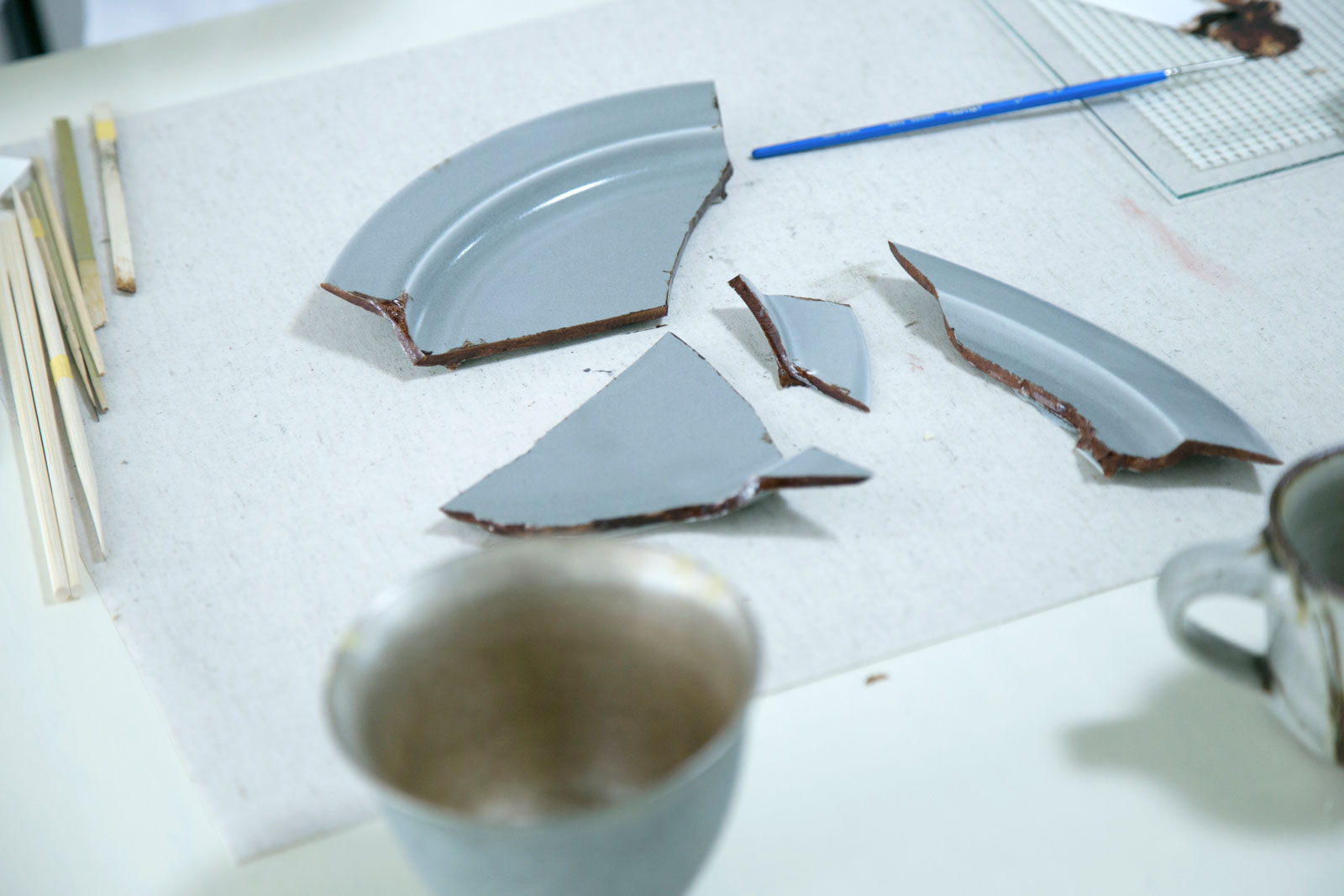

持ってきた器は4つ。口が欠けてしまったカップが3つと、割れてしまった大きなお皿がひとつです。どれも大切に使っていたものの、いつからか割れたり欠けたりしてしまいました。

金継ぎキットを確認

器を先生にみてもらったら、金継ぎキットの中身を確認します。必要な道具は思っていたよりも少なく、意外と身近なものが多い。このほかに、自分でカッターとはさみ、エプロンを用意します。

この道具たちで金継ぎができるのかとワクワクすると同時に、教室オリジナルの金継ぎノートがかわいらしく、「大丈夫!難しくないよ!」と言ってくれているようで勇気がわいてきました。必要な道具が揃っていることを確認し、いよいよ金継ぎの作業スタート。

金継ぎは、漆の技法のひとつ

早速、主役である漆の登場です。漆は肌につくとかぶれてしまうため、作業中は薄いゴムの手袋を着用します。

「金継ぎ」という名前から、金で継いでいると勘違いされることも多いのですが、金継ぎは漆の技法のひとつです。漆が接着剤になって割れた器をくっつけて、破損した部分は漆で埋めて復元する。金はその上から蒔いているだけで、お化粧のようなものです。

金の代わりに銀を蒔いたりそのまま漆で仕上げることもあるそうですが、金はどんな器にも合うため、河井さんははじめての方には金をおすすめすることが多いのだとか。

当たり前に漆、漆とくり返していますが、私たちが漆と呼んでいるものはウルシ科の漆の木の樹液です。漆の木に傷をつけて、出てくる樹液を採集したものがこの生漆。チューブから出した直後はベージュ色ですが、空気に触れることですぐに濃い茶色に変色します。

漆は水分があるところで乾きます。よく乾くのに必要な条件は温度が25度以上で、湿度が65%以上。乾くというよりは硬化するといったイメージなのですが、ジメジメした時期はよく乾き、逆に空気が乾燥し、気温の低い冬は必ず保管用の室(むろ)に入れないと乾かないそうです。

材料は、漆とお餅と土と木

次に登場したのは和菓子に使うお餅の粉です。和菓子に使うものなので、口に入れてももちろん大丈夫。なんとお餅と漆を混ぜることで、糊漆(のりうるし)という天然の接着剤になるのです。割れをくっつける作業は、この糊漆を使って進めていきます。

次は欠けを埋める作業です。使うのはケヤキの木の粉と土の粉。先ほどの糊漆に木の粉を混ぜると欠けを埋める天然のペーストになり、これを刻苧(こくそ)と呼びます。もうひとつ、土の粉とお水を混ぜたものに漆を加えると錆漆(さびうるし)に。

錆といっても金属ではなくて、土とお水と樹液といったすべて天然の材料からできています。ちなみに今回使う土の粉は京都の稲荷山の土だそうです。金継ぎは器にも人にもやさしいと聞いたことがありますが、環境にもやさしいのかもしれません。

欠けの大きさや形状によってこのふたつを使い分け、欠けてしまった部分を復元していきます。

根気強く、なめらかに

糊漆と錆漆でベースができたら、錆漆をデザインカッターや3種類の紙やすりを使い分けながら削って、研いで、形を整えなめらかにしていきます。

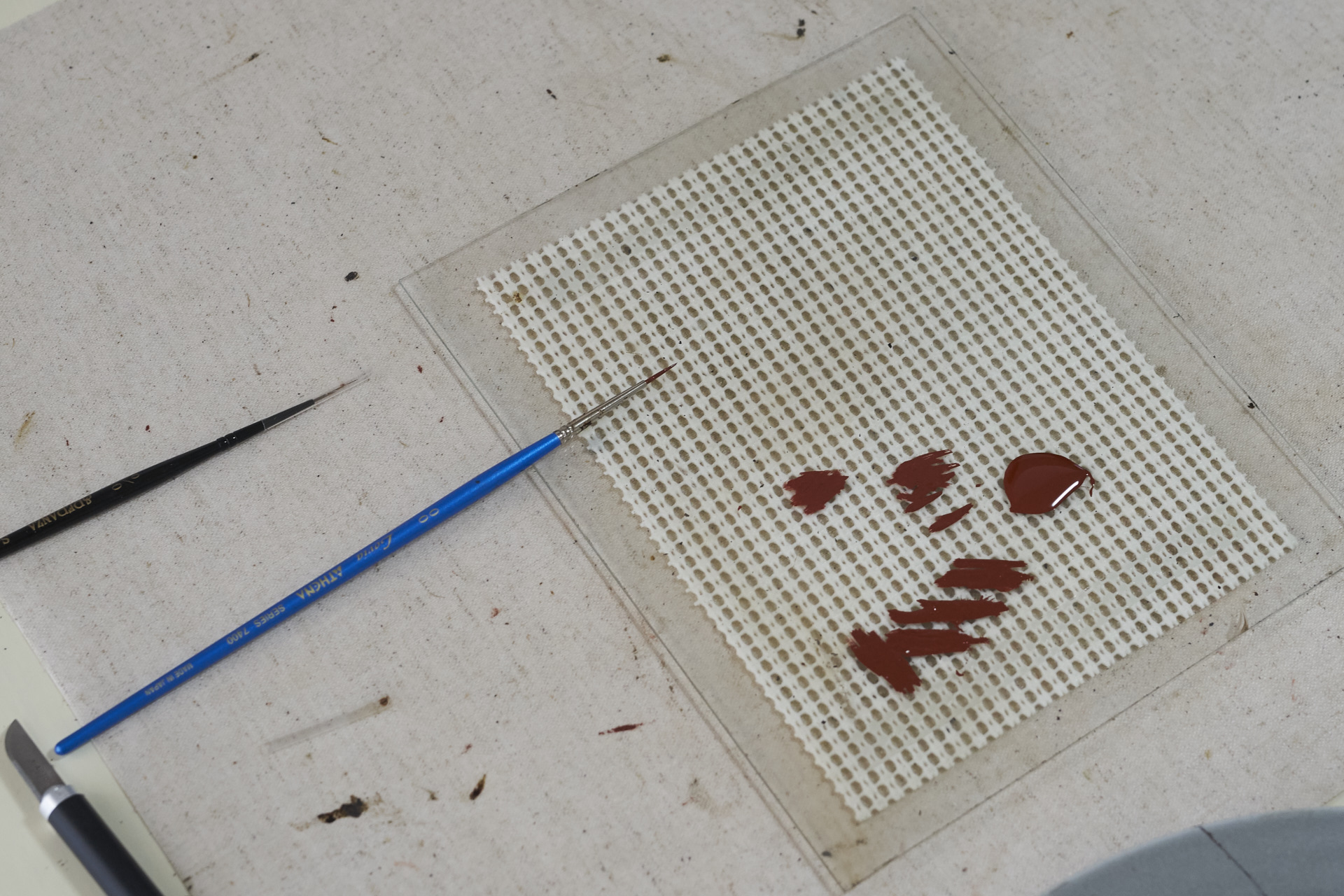

その上に弁柄漆(べんがらうるし)と呼ばれる赤い漆を錆漆をなぞるように塗っていきます。それをまたなめらかに紙やすりで研いで、もう一度。錆漆の上に漆を塗ることで防水性を出していきます。

弁柄漆とは、顔料の入った色のついた漆の1種。こういった色のついた漆は、生漆を精製して有色透明な茶色に仕上げた透漆(すきうるし)をベースに顔料を入れたもので、総称して色漆(いろうるし)と呼ばれています。

私たちになじみ深い漆の色は赤色ですが、青や緑のものもあるそう。白漆には白い顔料を入れているけれど、もともと茶色の透漆に対して白を足しているので仕上がりは薄いベージュになる。それが漆らしい色で持ち味なのだと河井さんは教えてくれました。

数ある色漆の中で、なぜ金継ぎでは弁柄漆を使うのか。ひとつの理由として、金を蒔いた時に下に赤色があると金の発色が良く見えるそうです。言われてみれば、油絵の色の塗り方だったり、私たちの普段のお化粧だったり、同じようなことはよくありますね。

根気強く、表面をなめらかに仕上げたら、いよいよ最後の弁柄漆。この漆が金粉の接着剤になるので、金の形を決めることになります。慎重に慎重に。いつの間にか表情も真剣に。

金継ぎのクライマックス「金蒔き」

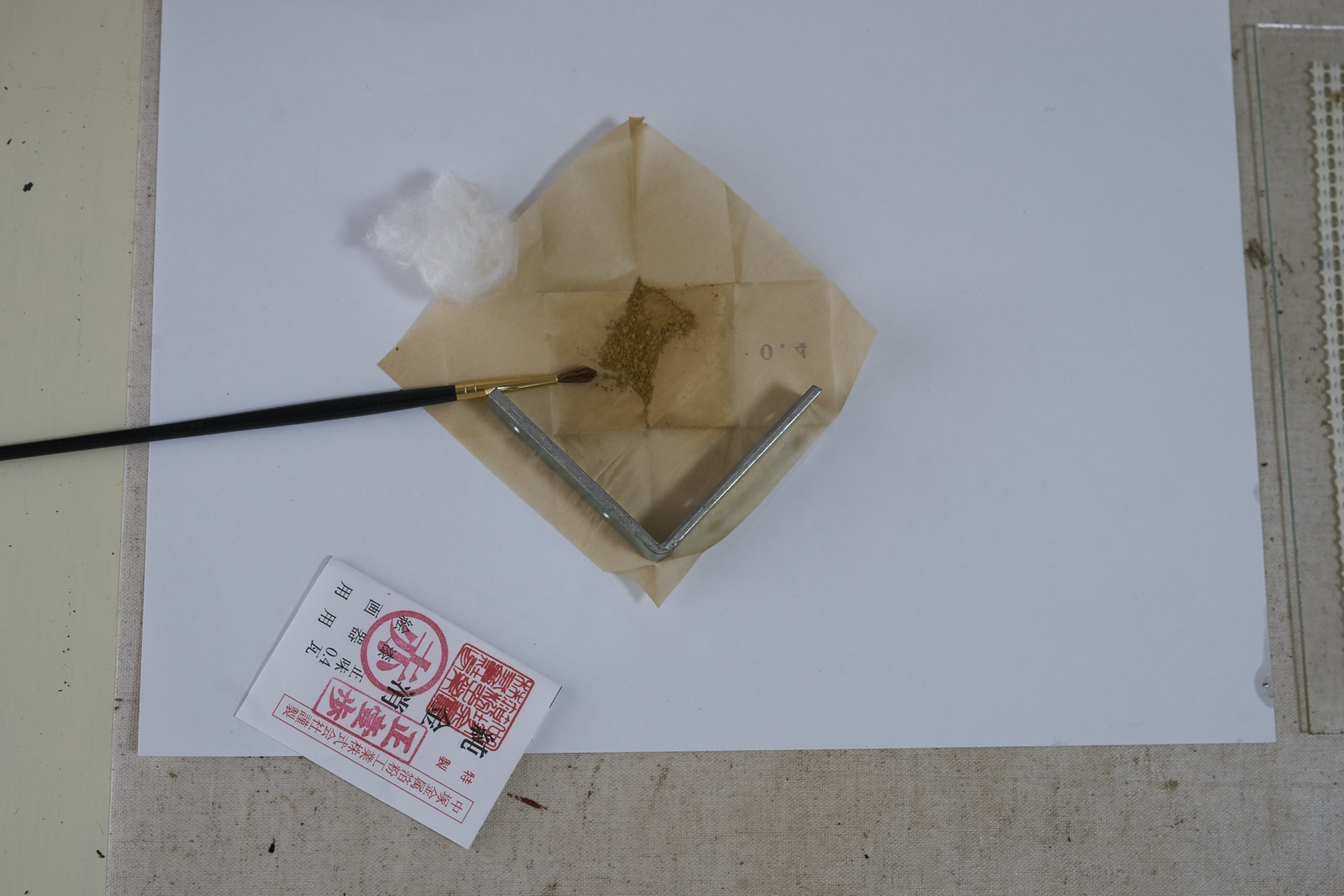

ほぼ全ての工程を終えて、残すは金粉を蒔くのみ。今回使うのは金粉の中でもいちばん細かいもので、肉眼で見ても消えるように細かい。

金の値段は年々変わっているそうで、10年前は1g当たり3,200円くらいだったものが、今は2倍以上の金額だとか。ただ、この金粉は細かいので思っているよりもたくさんの面積に蒔くことができるそうです。

使う道具は毛棒と真綿。まず毛棒に金粉を含ませて、弁柄漆めがけて金粉を落としていき、フワフワの真綿を使って磨いていきます。やさしくやさしく。

それまでの苦労が嘘だったかのように、最後の金蒔きの作業はあっという間。それでも、教室内でちょっとした歓声があがるぐらい、金を蒔いた器たちは美しく、新品の器にはない魅力に溢れていました。

2時間半の教室を3日間、少し急ぎ足ではあったものの小さな欠けの2点は仕上げることができました。

実際に自分が手を動かしてみることで、自分が使うもの、壊したものを自分でなおすことは、当たり前のようで普段できていないことだということ。河井さんの話してくれた変幻自在の漆のおもしろさ。すべて自然の材料を使っていること。たくさんの発見に満ちた3日間でした。

河井さんの教室はキャンセル待ちも多いようですが、金継ぎは市販で本やキットも販売され、教室も多くあるようです。お宅に眠る欠けてしまった器たち、ぜひなおして救ってあげてくださいね。

河井菜摘さんのインタビュー記事

漆を使って器をなおす、修復専門家のしごと

河井菜摘(かわいなつみ)

鳥取、京都、東京の3拠点で生活をし「共直し」と漆を主軸とした修復専門家として活動。陶磁器、漆器、竹製品、木製品など日常使いの器から古美術品まで600点以上の修復を行う。修理の仕事の他に各スタジオでは漆と金継ぎの教室を開講し、漆作家としても活動している。

kawainatsumi.com

文:井上麻那巳

写真:伊藤ひかり・中村ナリコ

こちらは、2017年2月9日の記事を再編集して公開しました