桂離宮や二条城に使われる「唐長」の京唐紙。12代目が語る100年続く美意識とは

エリア

京都の桂離宮に二条城、俵屋旅館。

京都という場所以外で、この3つに共通するものが「京唐紙」です。

襖紙や壁紙などの室内装飾に使われており、和紙から美しい文様が浮かび上がっているような独特の質感や風合いに見とれてしまいます。

「もちろん出来上がりもきれいなんですけど、私が作る唐紙の一番きれいな時は、絵具が乾いていく途中。周りから乾きだして、濃淡がきれいなんですよ」

そう話すのは、日本で唯一、江戸時代から続く唐紙屋「唐長」12代目の千田優希さんです。

唐長だけが現代まで受け継いできたもの。それは唐紙そのものや技術はもちろんのこと、唐紙に宿る美意識ともいえるかもしれません。

江戸時代から続く、唯一の唐紙屋

実は、冒頭で紹介したそうそうたる3カ所の京唐紙は、すべて唐長によるもの。

唐紙とは、字面から想像できるとおり、中国・唐から伝わったもので、日本では平安時代に京都で唐紙づくりが始まったといわれています。

もともとは貴重な紙だっただけに、貴族や高僧が和歌をしたためたり写経をしたりするものだったそう。

それが数百年に渡って技術が磨かれ、鎌倉・室町時代には、襖や壁、屏風などの室内装飾として使われるようになり、江戸時代に入ると一気に普及しました。

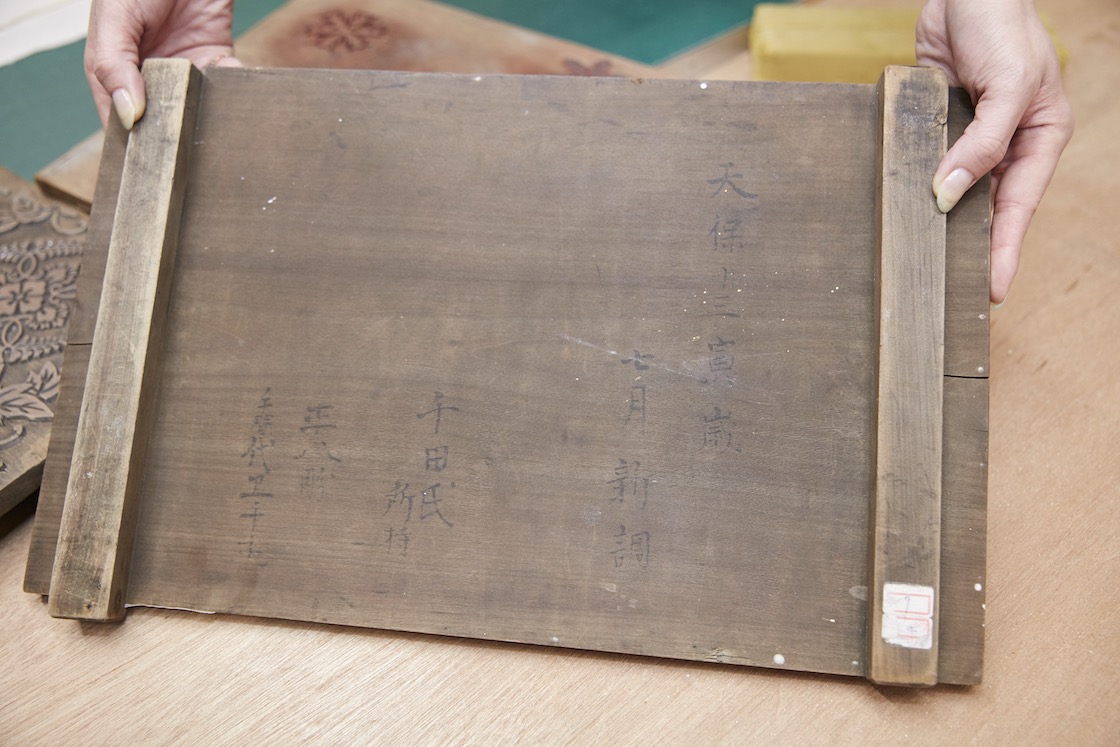

唐長の創業もそのころ。琳派の立役者である本阿弥光悦が開いた芸術村の出版事業で唐紙作りに携わり、1624年 (寛永元年) に創業。現在に至るまで、およそ400年間にわたって板木と技法を受け継いでいます。

東西の唐紙の違い

江戸時代、唐紙の人気は京都から遠く江戸にまで及び、京都の職人がその技術を江戸に伝え、「江戸からかみ」という江戸独自の唐紙が生まれました。

「京唐紙は人間の目にやさしく、気持ちをやさしくしてくれるもの。それに対して、江戸の唐紙は粋な感じで、文様の輪郭や色づかいもカチッとしている。その流れを受け継いでいるのが江戸の千代紙なのかな。あまりにも雰囲気が違うので分類しはったんですよ。

京都と江戸では建築の雰囲気も違うので、江戸の建物に京唐紙を貼ったら物足りない、おそらく間の抜けた感じやと思います。逆に京都の建物に江戸の唐紙をもってくると、なんかうるさくなるでしょうね」

いま、職人に求められているものとは

そんな風に空間の中で唐紙がどう生きるのかを考えられるのは、建築士でもある千田さんならではかもしれません。

30年ほど前までは、唐紙を作ることだけが職人の仕事だったそう。注文を受けて期日までに品物を納める。唐紙を注文する人が色や文様を決めるのが当たり前でした。

建築図面を見て空間を立体的にイメージできるのが建築士。だからこそ、空間イメージに合わせた文様と色の組み合わせが提案できるようになった、と千田さんは言います。

「使う場所や使う人に合わせたものづくりを職人は求められていると思うんです」と、俵屋旅館さんとのエピソードを聞かせてくれました。

「あんた、俵屋わかってきたな」

「若いころ、俵屋さんに作った見本を持って行ってもなかなか決まらないんですよ。女将さんに『もっと俵屋らしい色を』なんて言われて、らしさについて考える。

そうやっていくうちに、ある日、女将さんから『任すわ』って言われて。私なりに文様と色の組み合わせを部屋に合わせて考えて持っていったら、女将さんに『あんた、俵屋わかってきたな』って言われたんです。その時、すごい嬉しかった」

引き出しは深さよりも多さが肝心

様々な経験を重ねていくことで、ものづくりの引き出しが増えていったと語る千田さん。

「いまの時代は消費者の感覚を知ることが大事。

自分の仕事以外のところで美意識を多角的に磨いておかないと、ものづくりの引き出しが増えへんですよ」

そんな言葉どおり、千田さんの引き出しはワインやベルギービールにフェラーリなど、バラエティ豊かです。

「時々、お店でワインのレクチャーをするんですよ。といってもソムリエでもないので、専門的なことではなくて、ワインとおしゃべりをする話。

例えば、白ワインでも品種がシャルドネだとオレンジっぽい色を薄めた白、シャブリやソーヴィニヨンは硬い感じの白ということを知ったうえで、『今夜の食事に合うワインは誰?』って、食卓にあがる予定の料理や器の色彩をイメージしながら選ぶんです。

でもそれは唐紙の色選びとの接点でもあるんですよ」

ベルギービールにはそれぞれの味わいに合わせたグラスの形や飲み方があり、フェラーリにもボディの作り方やハンドルの縫い方にもこだわりがある。

それらの美意識を知っておくことが、必ずどこかで唐紙作りに生きてくるのだそうです。

伝えたい人に伝わる言葉で

では、唐長の美意識は何ですかと尋ねると、ちょっと意外な答えが返ってきました。

「誰とでも仲良くなれるということ」

どんな相手にも合わせた会話ができる。唐紙のことを伝えたい相手に伝わる形で言語化できる。

施工では相手の言葉や雰囲気からも望むものを汲み取って、ふさわしい唐紙を提案できる。これが唐長の、何より千田優希さんの強み。

やはり、それは引き出しがたくさんあるがゆえなのでしょう。

取材中も、そんな千田さんの「会話術」が垣間見られました。

それは唐紙作りの工程を見させてもらっていた時のこと。

絵具を載せた板木に和紙をのっけて、手でやさしく撫でて和紙に文様を写していきます。唐紙作りのハイライトともいえる部分で、手の力加減が仕上がりにも大きく影響してきます。

この力のさじ加減は、まさに経験に裏打ちされた職人さんだけが知るものですが、千田さんの手にかかれば‥‥

「女性なら、メイクを落とすときと同じ。メイク落としを泡立てて顔につける時に指先に力を込めて肌をこすると、とれへんでしょ。手とほっぺたとの間に泡があって、なんか浮かすようにやる。それと一緒です。

車好きな人やったら、砂利道でコーナーを曲がらなあかんって時に減速するためにブレーキをかける、あの時と一緒。力任せにブレーキを踏んだらタイヤがロックしちゃって滑ってしまうけど、絶妙なところでブレーキを緩めたり加えたりすれば大丈夫でしょ」

素人の私たちでさえ、なんとなく想像がつくものになります。

唐紙を唐紙たらしめるもの

時代のニーズや消費者の感覚に合わせて柔軟に対応する一方で、やはり変わらないものもあります。

「変わらないのは建物が作られた時代。歴史的建造物に収まる唐紙は、ほとんど変わらないです。

瞬間的な美しさというより、100年単位での美しさを持っている建物の色彩感覚は不変なんですよ。

明治大正期に建てられた洋館なんかは、100年くらい経った味わいがある。階段の手すりなんかも、すり減り、磨かれた独特の光沢が出てきて、ああいう感覚に似合う唐紙というのは決まってくるものです。

いろんなものが消費される時代になっちゃっているけど、やっぱり、すごいパワーを持っているものは100年単位で変わらず使えるものです」

だからこそ、千田さんは唐紙に使う和紙に人一倍のこだわりがあります。

「私は楮 (こうぞ) があるからこそ唐紙だと思っています。本来の和紙は、千年前のものでも紙という形が保てるものなんです」

そう言って、千田さんは「破ってみてください」と、楮の入った和紙とパルプの和紙を差し出してきました。見た目にはどちらも和紙のイメージどおりですが‥‥。

「私が楮入りの和紙にこだわるのはこの丈夫さがあるからこそ。

いま和紙といっても、楮が入った和紙はほとんどありません。どうしてもコストがかかってしまうから。

でも、ものづくりを狭くしてでも私は楮入りの和紙を使います。この工房もいまは私一人でやっていますが、ビジネスとしては小さくても、本物であるべきかなと思うんです」

時代を越えられるものづくりを目指して

千田さんの本物へのこだわりは、後世に残すべき文化財を守りたいという思いからくるもの。

京唐紙が使われている歴史的建造物の中には数十年ごとの修復計画があるそうで、例えば桂離宮は64年ごと、二条城は25年ごとと決まっているといいます。

「そのサイクルだと多少傷ができても本当は直す必要はないくらい。とはいえ、技術の継承ができるからすごく大切なことやと思います。

国宝の屏風の裏にも唐紙は使われるんですけど、そうした文化財は50年、100年後にきちんと修復できないと守れない。

日本の屏風技術はすばらしくて、掛け軸ひとつとっても、分解して傷んだ部分をきれいに戻すことができるんですよ。

でも、途中で自然素材でないものを使ったがために救えなくなってしまったものもあるんです」

文化財を残していきたくても、必要な技術や素材がなければ守りきれない。

「ものづくりって、自分が作るものをただ作ればいいわけではない。素材や道具、そういうものも守るために、その良さを伝えることも大事なんです」

そんな思いから、和紙職人さんたちを守るためにも、最近では美術大学で和紙や唐紙のことを教えることもしています。

「やっぱり若い世代の人たちにも和紙や唐紙の良さ、美意識を届けたい。できるだけ感覚的にそれらの良さを知ってもらいたいと思っています」

「目先のお客さんだけじゃなくて、数十年後のお客さんも育てていかんと、ものづくりは続いていかへんのです」

そんな千田さんの言葉に、作るという行為だけでは成り立たない、ものづくりの奥深さを改めて感じました。

<取材協力>

唐長

京都市左京区岩倉長谷町650-119

https://www.karacho.co.jp/

文:岩本恵美

写真:木村正史