未来へものづくりを残す方法。100年続く籐かご「ツルヤ商店」の決断

高度経済成長の電化製品ブームの中、「手仕事」を続けていくことを選んだ若者がいました。

「これから便利なものが増えれば増えるほど、人の手のあたたかみのあるものが求められるようになるだろう。そうなった時に作れる職人たちを、私は守らなければいけないと思った」

その決断に、頭が下がります。おかげでいまも残っている日本の「籐かご」。

今日はその籐かごができるまでの過程と、迷いながらも手仕事への道を選んだひとりの社長のお話です。

————

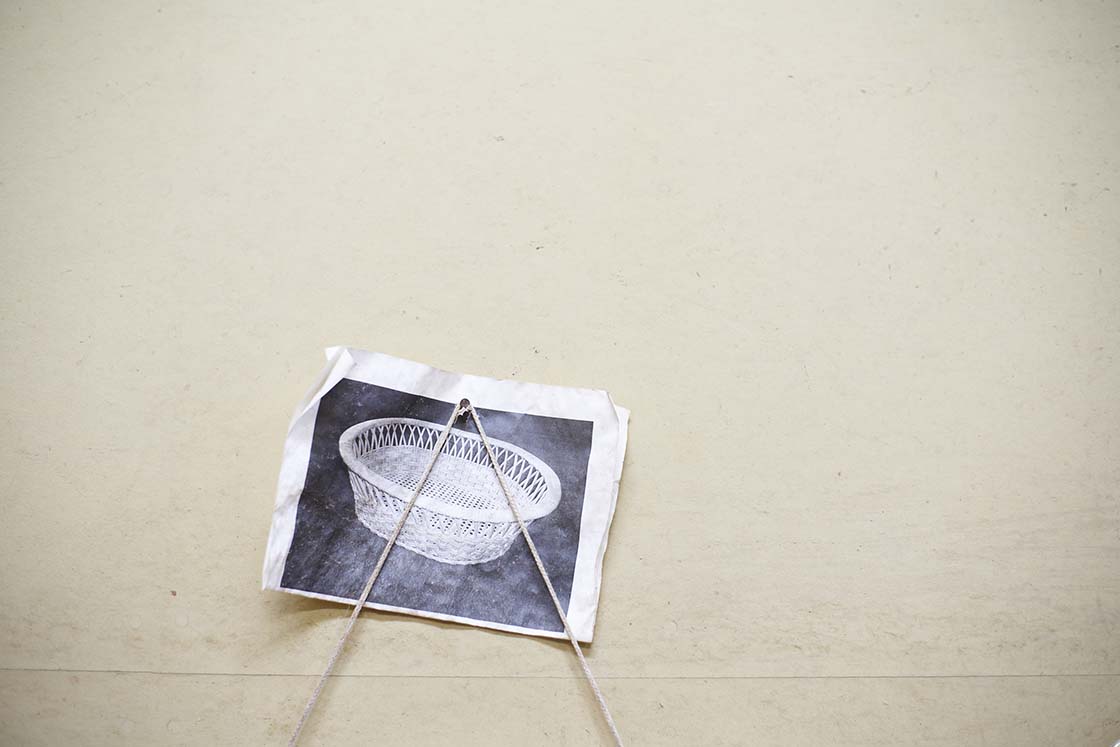

かつては、日本各地の温泉旅館や近所の銭湯で必ず目にした籐(とう)のかご。

無垢でやわらかな質感はどこか懐かしく、和やかな気持ちにさせてくれる暮らしの道具です。

輸入品やプラスチック製品が主流となり、お風呂場で国産の籐製品を目にする機会は少なくなってしまいましたが、いまでも籐製品を作り続けているのが「ツルヤ商店」です。

ツルヤ商店は、1907年(明治40年)山形県で創業。地元に古くから伝わる「つる細工」の技法を取り入れながら、現代の生活に寄り添った製品を展開する籐工芸の老舗メーカーです。

手間ひまを惜しまない製造工程(蒸して曲げる・組む・編む・組み立てる)

はじめに、骨組みとなるフレームを蒸気でたっぷりと蒸して型にはめ込み曲げていきます。蒸すことによって素材の内部まで蒸気が染み込み、柔らかく成型しやすくなるのだそう。

次に、成型したフレーム同士をつなぎ合わせる「組み」の工程です。

籐のかごは、土台となる底の形状が全体の基礎となります。そのため製品によって円形や楕円、四角に型どった木枠を使用します。

その後、編み込みの作業。機械や釘などを使わないため、地元に暮らす熟練の方にお願いすることもあるのだそうです。

代表の會田源司(あいた げんじ)さん曰く、輸入製品と国内加工品の違いは接合部分の強度にあるとのこと。

一見すると飾りのようにも見える角の部分。実は単なる飾りではなく、強度を増すために巻き材でひと手間加えています。

籐製品は斜めから加わる力に弱く、一般的なネジを使用する海外製品はひねるとすぐに緩んでしまいます。また、経年によるネジのサビが折れやすい原因になるそうです。

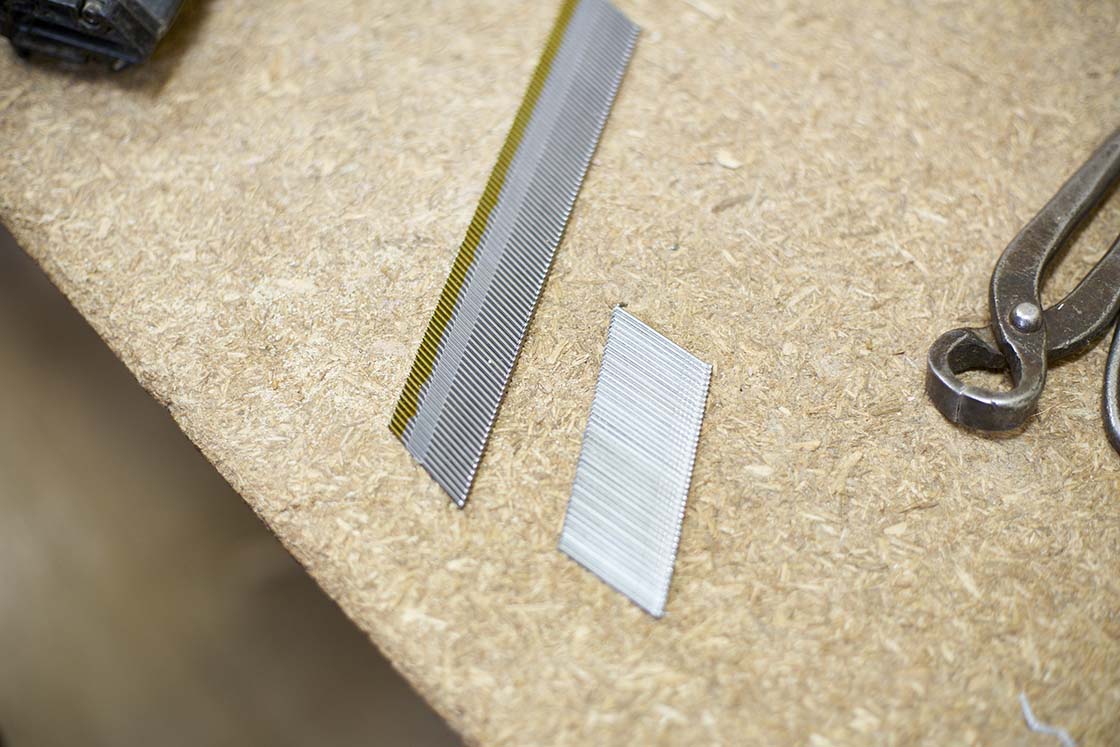

ツルヤ商店の籐製品は、ネジよりも折れにくい釘を打ち込むことで通常よりも3倍近い強度に。物によって木製品よりもずっと長持ちするそうです。

こうしてパーツごとに仕上げた部材を組み立てる作業は失敗が許されない、いちばん難しい工程なのだとか。會田さんのほか、4名の職人さん方の腕の見せどころでもあります。

「職人を守りたい」。その一心でつないだ技術

ツルヤ商店の代表を務めながら職人でもある會田さんは、「職人を守りたい」という一心で手仕事によるものづくりを続けています。

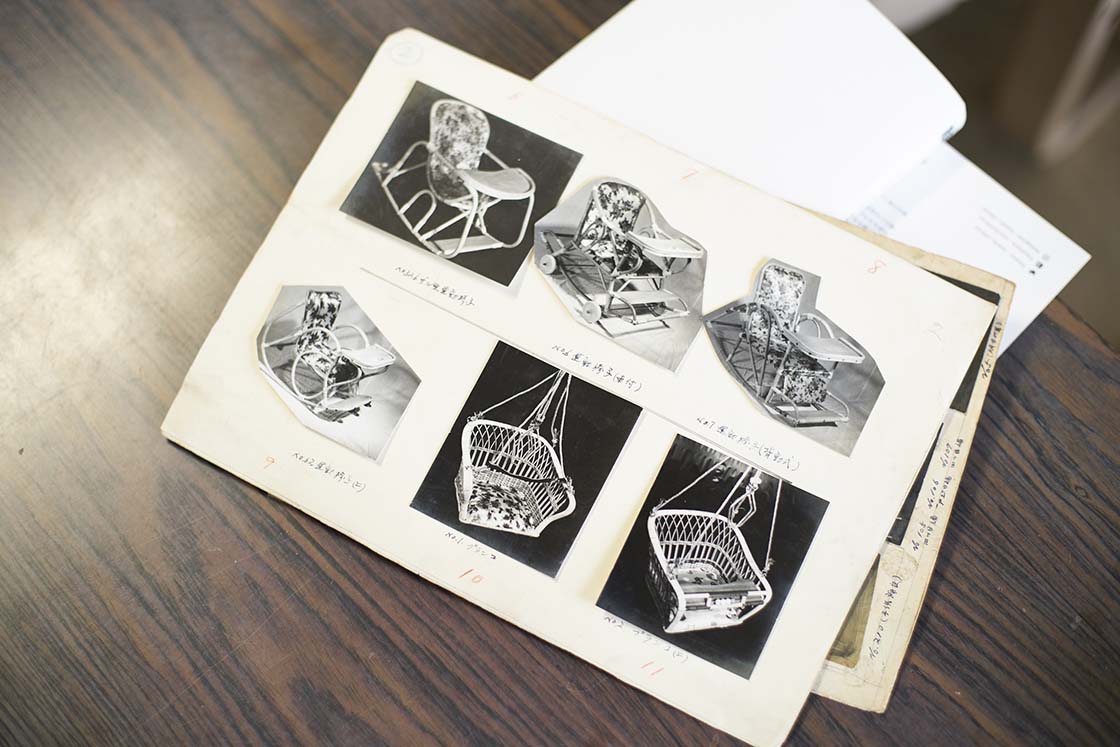

1960年代、国内では籐製品のニーズが一気に高まりました。いわゆる「ブーム」です。

雪に閉ざされる農閑期の山形では、冬場の出稼ぎとして、山間部の農家さんの多くが籐のかご作りに携わっていたそうです。

しかし皮肉なことに、ニーズが高まるにつれて安価な海外製品の大量輸入がはじまります。1970年代の終わりから80年代、国内では相次いで同業者が廃業していきました。

細々とながらも下請けの仕事を続けていた20代のはじめ、先代でもあるお父さんが病気で倒れたことをきっかけに、この仕事を継いだ會田さん。

一方、時代はデジタル製品の隆盛へ。

当時、勢いが盛んだった電子部品の製造工場へ切り替えないか?という誘い話もあったそうです。

父の不在のなか状況は次々と変化し、まだ24歳だった會田さんは岐路に立たされました。

けれどそこで、會田さんは考えます。

「便利なものが増えれば増えるほど、手仕事によるあたたかみのある品物は求められるようになるだろう。それらが必要となった時のために、作れる人や技術が残っていないといけないのではないか」

正直、ビジネスとしてこれから成り立つのかという迷いもありましたが、なによりも、「職人さんを守りたい」という強い想いがあったのだとか。

それから40年近くが経ち、当時を振り返り「いま思うと的外れではなかった」と語る會田さん。

「誰でもできることではなく、技術の高い仕事がしたい」

漠然とそのような思いに達した會田さんは、手仕事ならではの職人技術のクオリティをつないでいくため、まずは自身で技術を身につけました。

そうして、100年以上の歴史を重ねたツルヤ商店。

昔から続く技術を続けるのみではなく、時代の感度を確かめながら、オリジナルブランドなど柔軟に新たなものづくりを展開してきました。

これから残っていく技術や工芸品は、こうして時代に合わせてアップデートしながら変化していくものだと思いました。

高度経済成長からずいぶん経ち、たしかに現代の暮らしで電化製品は欠かせません。

もちろん便利さも必要ですが、無機質なものよりも、使うほどに愛着が湧き育てていけるようなものをできるだけ暮らしに取り入れたいなと思います。

まずは、水まわりにひとつ。手仕事による籐のかごを迎え入れてみてはいかがでしょうか。

〈取材協力〉

ツルヤ商店

山形県山形市宮町5丁目2-27

tsuruya-net.com

文:中條 美咲

写真:船橋 陽馬