雪を愛でる、日本の雪柄手ぬぐい

エリア

こんにちは。さんち編集部の杉浦葉子です。

この冬の、のこり雪を楽しむ「雪・雪・雪」企画。前回は、加賀の片山津で「中谷宇吉郎 雪の科学館」を訪れ、雪の結晶をたくさん満喫してきました。あれからどうにも、雪柄が気になって気になってしょうがない。今回は、日本の各地でつくられている手ぬぐいの中から、雪柄のものを探してみました。手ぬぐいは夏のイメージがあるでしょうか?この季節、雪柄の手ぬぐいを持って温泉なんていかがでしょう。雪見露天風呂気分になれるかもしれません。

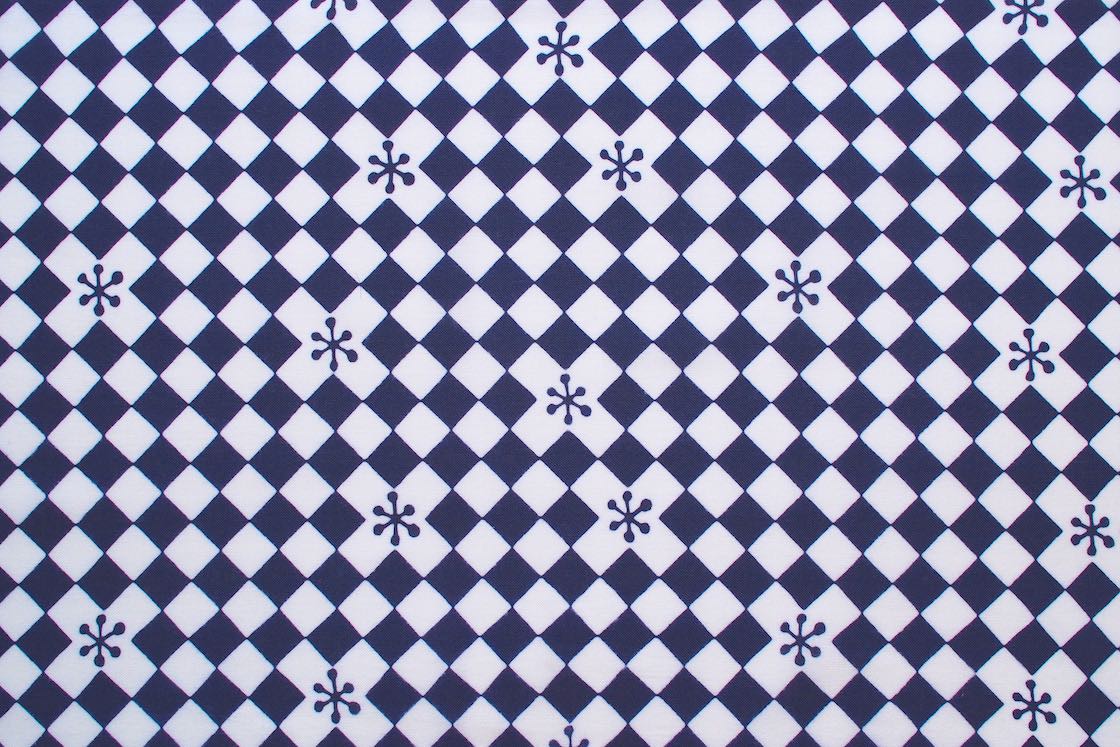

260年の歴史を刻む「越後亀紺屋 藤岡染工場」の雪市松

新潟県・阿賀野市(旧水原町)で江戸時代にあたる寛延元年(1748年)に創業し、現在は8代目。さまざまな染めの技術を持つ「越後亀紺屋 藤岡染工場」の手ぬぐいは、「注ぎ染め」という技法でつくられています。型を起こし、布に重ねて糊を置き、そこに何度も染料を注いで、最後にバシャバシャとのりを落とす。時間をかけて仕上げた布は、しなやかな風合いに。こちらの雪柄は「雪市松」。伝統の市松模様に雪をイメージしたモチーフは、濃紺できりりと引き締まる伝統の色に染め上げられています。

地元の老舗とコラボした「hickory03travelers」の雪模様

「日常を楽しもう」というコンセプトで、さまざまなモノやコトをつくりだしている新潟の「hickory03travelers(ヒッコリースリートラベラーズ)」。新潟の老舗や伝統工芸品、地元のお店などとのコラボ商品も多く、新潟だからできることや、人と人とのつながりを大切に活動しています。実は、ひとつめにご紹介した「越後亀紺屋 藤岡染工場」と「hickory03travelers」とのコラボ商品が、こちらの雪模様の手ぬぐい。染工場の若い職人さんと一緒に、伝統ある文化を残したいという思いでデザインされたそう。同じ土地に住み、同じ志をもってつくられた手ぬぐいには、新潟愛が詰まっています。

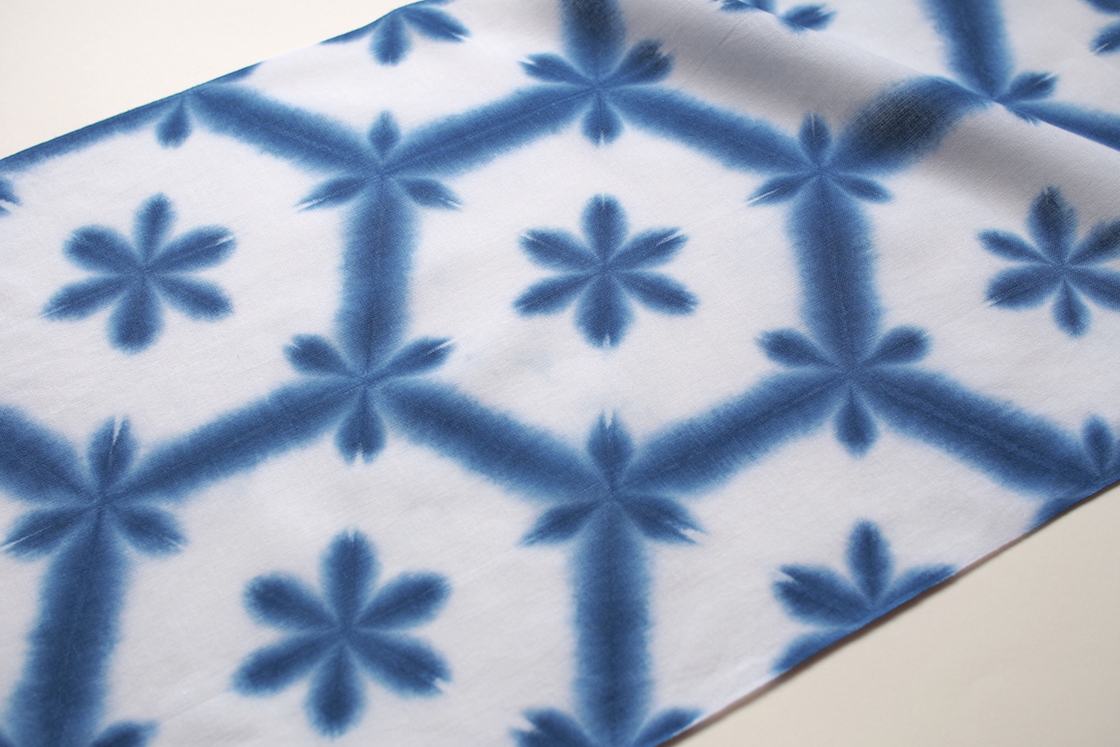

種から育てた藍で染める「藍色工房」の藍染雪花

徳島県山川町は、日本で最初に藍を産業的に栽培した町といわれています。「藍色工房」は、伝統の阿波藍を残すために自ら農園で藍を育て、藍を生かしたものづくりを続けてきた工房です。しかし、この山川町の藍農家としてはなんと最後の1軒。徳島県全体では10年前まで90軒あった藍農家も今や30軒ほどに減少。藍は日本人が大好きな色ですが、農家の現状はとても厳しいものになっているのだそう。そんな貴重な種から育てた藍を使い、有松絞りの細やかな手仕事で布いっぱいに雪花の模様を染めた藍染手ぬぐいです。天然の藍がつくる色あいには、凛とした透明感があるように思います。

庶民の粋を守り続ける「戸田屋商店」の雪輪・雪だるま

東京日本橋で創業して140余年。手ぬぐいや浴衣など、日本の文化に欠かせない庶民の粋と伝統を守り育ててきたという「戸田屋商店」。手ぬぐいは鎌倉時代に誕生し江戸時代に広く普及したといわれていますが、近年では歌舞伎や舞踊の世界にも深く関わりがあることから、こちらでは「梨園染(りえんぞめ)」として知られています。梨園染の特色は「注染」であることと、その生地を独自に織っていることで、晒木綿の上質さも自慢なのだそう。職人の経験と技で染められた生地は、柄がくっきり生き生きと浮き出しています。

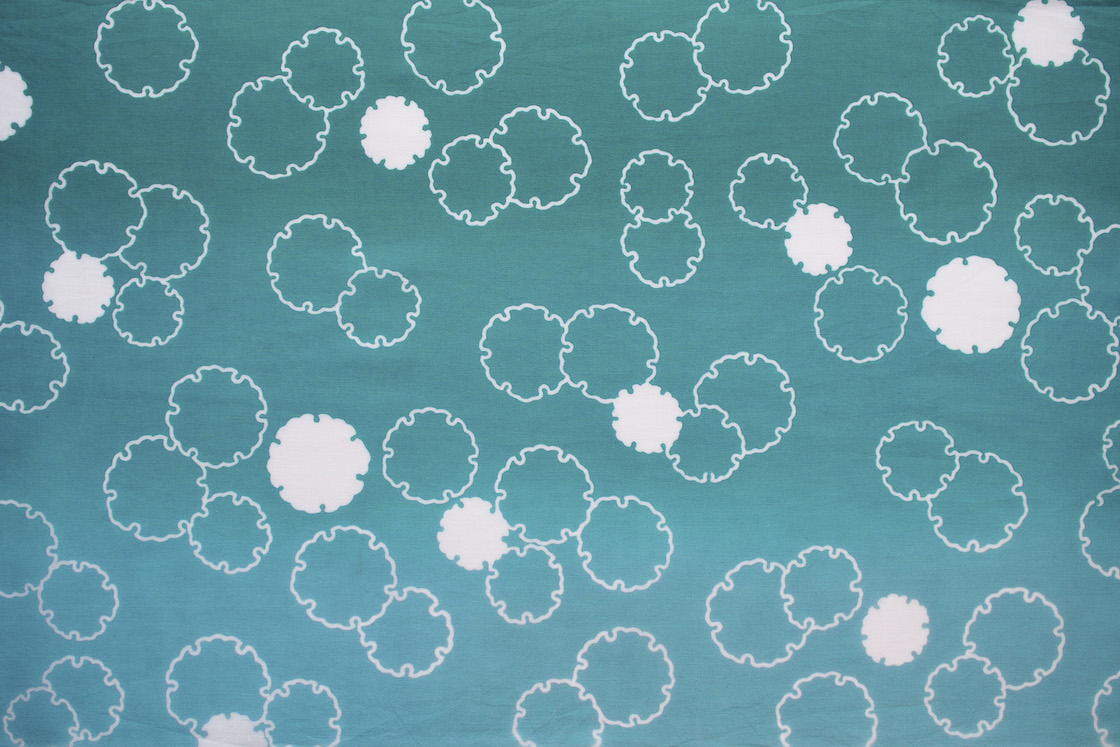

作り手への思いを込めた「あひろ屋」の六花・斑雪

「あひろ屋」は、野口由(のぐち・ゆき)さんが営む手ぬぐい屋さん。野口さんはちょっと面白い経歴をお持ちで、10代で着物の手描き友禅に携わったあと、自営業、会社勤めなどを経て(当時、会社にいながら)立ち上げた手ぬぐい屋が「あひろ屋」でした。野口さんがデザインし、日本各地の染工場さんで染めています。手ぬぐいづくりには染工場だけでなく、型紙屋さんや糊屋さん、生地屋さんなどそれぞれの技術が欠かせません。野口さんとつくり手の思いが込められた「あひろ屋」の手ぬぐい。今回の雪柄は浜松の染工場さんが「注染」で染めているものです。

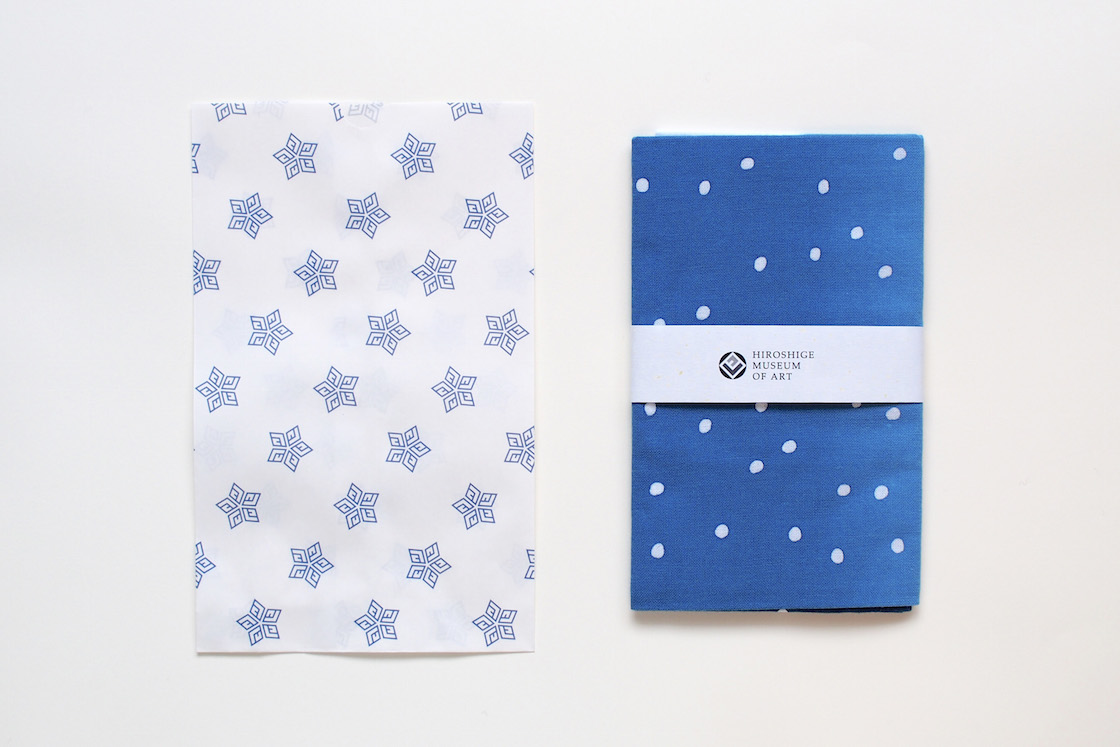

広重の世界観を手ぬぐいに「広重美術館」の雪

最後にご紹介するのは山形県天童市の「広重美術館」のオリジナル手ぬぐい。江戸時代後期、江戸で有名な浮世絵師であった歌川広重(1797~1858)は、縁あって天童織田藩のために肉筆画を描いたのだそうです。広重の生誕200年にあたる1997年、天童に誕生した広重美術館。その10周年を記念して制作した手ぬぐいは、まさにしんしんと降り積もる雪をあらわしたもの。「広重が描く雪は、周りのすべてを静寂に包むような趣があり、雪国に住む私たちにとってもなじみ深く、しみじみと共感できます。」と、副館長の梅澤さんが教えてくださいました。「広重ブルー」とも称されるという、独特の美しい藍色のぼかし。手ぬぐいの上に広重の世界が広がります。

ひとことに雪柄手ぬぐいといえど、その産地やつくられた経緯、素材や技法もさまざまです。しかし雪の意匠を手ぬぐいの上に表現したいと思わせたのは、やはり雪が持つ魅力のせいでしょうか。ときには結晶、ときには雪玉、雪だるま。あたたかな春が来ると溶けてなくなってしまうのも、また一層愛おしいものです。

さてさて、雪への思いはますます募るばかり。次回は、雪の和菓子をご紹介します。春が来るその前に、もうしばらく雪道楽におつきあいくださいませ。

<取材協力>

「越後亀紺屋 藤岡染工場」

http://kamekonya.com

「hickory03travelers」

http://www.h03tr.com

「藍色工房」

http://aiironet.com

「戸田屋商店」

http://www.rienzome.co.jp

「あひろ屋」

http://www.ahiroya.jp

「広重美術館」

http://www.hiroshige-tendo.jp

文・写真:杉浦葉子