道後名物「湯かご」とは?竹かごを手に愉しむ、温泉街のそぞろ歩き

エリア

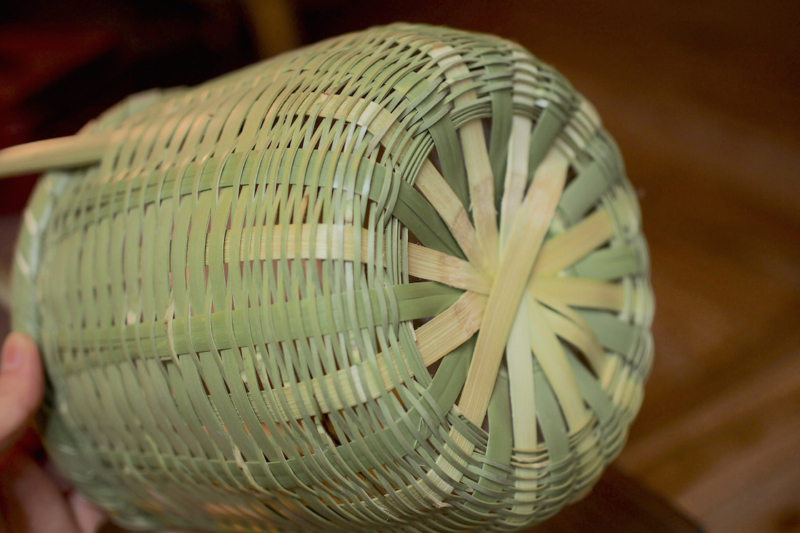

自然の素材で編んだ「かご」。素材をていねいに準備し、ひと目ひと目編まれたかごはとても魅力的です。

連載「日本全国、かご編みめぐり」では、日本の津々浦々のかご産地を訪ね、そのかごが生まれた土地の風土や文化をご紹介します。

愛媛県松山市、道後温泉を訪ねます

今回訪ねたのは、愛媛県松山市の道後温泉。

3000年の歴史を持ち日本最古の温泉ともいわれる、かの有名な道後温泉は国指定重要文化財に登録されています。

古くから多くの人々に愛され、神話の時代の大国主命(オオクニヌシノミコト)や、聖徳太子をはじめとする皇室の方々や、「坊っちゃん」で有名な夏目漱石といった文化人などの来訪も多く記録に残っているといいます。

日が落ちたころ、この辺りにはお宿の浴衣に身を包んだ観光客の人々が多く見られます。

そして、その手には片小ぶりの可愛らしいかご。これは一体‥‥?

すると、ちょうど商店街に立ち並ぶお店で似たかごを発見!どうやらこれは「湯かご」と呼ばれているようです。

こちらのお店「竹屋」さんでお話を聞いてみることにしました。出迎えてくださったのは、物腰やわらかで笑顔で迎えてくださった女性、「竹屋」代表の得能光(とくのう・ひかり)さんです。

———こんにちは。こちらは竹のものを扱ってらっしゃるんですね。観光の方が小さなかごを持ってらっしゃるのはこちらのものですか?

「湯かご」のことですね。うちのかごもありますが、大半は近隣の宿が小さな「湯かご」を宿泊のお客さんに貸し出しているんですよ。

温泉のある宿もありますが、やはり歴史ある道後温泉本館のお風呂に入りに来られる方が多いですから、宿から湯かごを下げて歩いて来られます。

———そうなんですね。「湯かご」というのは昔からあるものなんですか?

「湯かご」は、元々は地元の人がお風呂に通うために、竹かごに石鹸や手ぬぐいを入れて持って行ったという実用品です。

うちのお店は竹のものを扱って今年の春で50年目を迎えるんですが、当時の地元の人の需要に応えるために、職人に頼んで「湯かご」になるかごをつくってきました。20年ほど前から、県外から来られた方が地元の人の「湯かご」を見て、かわいいとおっしゃって。

お土産としてうちの店のものが人気になったんです。

———「湯かご」としてのデザインは、昔からずっと変わらないのですか?

今、主流になっている「湯かご」のデザインは、わたしの父が最初に職人さんにつくってもらった「あおゆかご」です。

でも、「湯かご」の元祖は地元の方がお家にあった手のついた花かごの筒を抜いて、温泉に持っていったのが始まりとも言われているんですよ。

こちらの「しろゆかご」がその元祖のものです。花かごっぽいでしょう?

———「あおゆかご」と「しろゆかご」、印象がずいぶん違いますね。職人さんはたくさんいらっしゃるんでしょうか?

職人さんは、ひごをつくる職人さんと、編む職人さんがいます。

「しろゆかご」はひごの準備が繊細な作業になるんです。「あおゆかご」のように青竹を扱っている方は、だいたい全部の工程を1人でされる方が多いです。個人や家族でされている方がほとんどなのであまり人数はいないですね。

最近はうまく世襲ができず、おじいさんの代からひと世代空いて、その下の若い世代の方ががんばっている印象でしょうか。お父さん世代は、高度成長期にきっと別の仕事に就かれたんでしょうね。

———竹はこのあたりのものですか?

はい、もちろん。

別府の竹細工もそうですが、温泉地で竹細工が発展したのは、昔、温泉のお湯を利用して竹を曲げて細工していたからなんですね。

地熱の関係か、温泉地は温暖で竹が成長しやすいことも発展の理由だと思います。

かつて、聖徳太子がこの地を訪れた際、質の良い「伊予竹」という真竹が生息している竹林を見て「これで産業を興しなさい」と伝えたという話も残されています。

当時は、宮中に献上するすだれをつくったり、竹細工が盛んだったと聞いています。

———献上品だったのですね。質も高くてやはり高価なものだったんでしょうか。

もちろん竹の質は良いですし、手もかかったものですが、竹細工はきっと特別な工芸品というわけではなかったと思います。

農家の人が自分の家の近くの竹を割いて、冬の農閑期に編み、暮らしの道具として使っていたんでしょうね。竹は生息も早かったので、いろいろな道具にされていたようです。

———ところで、このあたりはずっと商店街だったんですか?あと、近隣の宿で「湯かご」を貸し出しはじめたのは割と最近のことなのでしょうか?

このあたりは、昔はお遍路の宿や、湯治場としての宿が多かったんです。お土産物やさんが増えたのもうちの店ができた頃なので50年ほど前。

近隣の宿やホテルで「湯かご」を貸し出し始めたのは10年ほど前で、うちの国産の「湯かご」を使ってもらっていたのですが、貸し出し用ということでやはり痛んでしまうことが多くて。

旅館組合さんのほうで海外産の安価なものを作られたようです。

———ええ、なんだか世知辛い感じがしますね。

でもね、そのおかげでたくさんの方が「湯かご」を手にして道後を歩くようになり、道後の名物というか風物詩のようになったんです。

お客さんがこの土地を楽しんでくださる機会になったので、悪いことだとは思っていません。

観光の方が「湯かご」に愛着をもって、道後温泉で過ごした思い出にうちの国産の「湯かご」をお土産に購入して持って帰られますし、それはそれで、やはり嬉しいので良かったなと。

今でももちろん、うちの「湯かご」を貸し出し用に使って下さっているお宿もあります。

———相乗効果、なんですね。私も「湯かご」が欲しくなりました。明日はマイ湯かごで道後温泉に行ってみます!どうもありがとうございました。

たくさんお話を聞かせていただき、「あおゆかご」を購入して宿に戻ると、貸し出し用の「湯かご」がたくさん並んでいました。

こちらも可愛らしいですが、やはり、つくりは「竹屋」さんのものが抜群にしっかりしています。いい「湯かご」を持っていざ道後温泉へ。楽しみです。

いざ、「湯かご」を持って道後温泉へ

この土地でつくられた「湯かご」を持っている人はあまり多くなく、私はなんだか鼻高々で道後温泉へ。

道後温泉は入浴コースがいくつかあり、入浴のみのコースから、浴衣や貸しタオル付き、さらに湯上りにお茶やお菓子もいただけるというコースまでさまざまな楽しみ方ができます。今回はせっかくなのでいちばん贅沢な個室の休憩室がついたコースを選びました。

日本人のきめ細やかな肌にやさしく、湯治や美容に適するという道後温泉の湯。それぞれ温度の違う18本の源泉からバランス良く汲み上げることから、ちょうど42度の適温を保っているそうです。

みなさん、湯船では頭の上にタオルをのせて「いい湯だな〜」と自然と鼻歌がでる感じ。日本人はやっぱり、温泉が好きですね。さて、2種のお風呂を存分に堪能して休憩室に戻ると間もなく、お茶とお菓子が運ばれてきました。

少しうとうとするぐらいゆっくり休憩したあとは、館内の見学を。

松山の地にゆかりのある夏目漱石に関連した「坊っちゃんの間」や、明治32年に建てられた日本で唯一の皇室専用浴室「又新殿」などを拝見しました。

歴史ある道後温泉の地、松山で生まれた「湯かご」。

この「湯かご」もまた、これから多くの人々に愛されてさらに歴史を刻んでいくのでしょう。しかし、職人さんが少なくなっていることや技術の継承が難しくなっていることも事実。

この文化が、流れる時間の中であるべき形でうまく残っていくことを願いつつ、まずはみなさんに「湯かご」文化を知ってもらい、そしてこの地を実際に訪れて楽しく「湯かご」に触れていただければ嬉しいなと思います。

夏の道後温泉も、とても気持ちが良さそうです。

<取材協力>

「竹屋」

愛媛県松山市道後湯之町6−15-1F

089-921-5055

http://www.takeya.com

「道後温泉本館」

愛媛県松山市道後湯之町6-8

089-921-5141

http://www.dogo.or.jp

文・写真:杉浦葉子

*2017年2月の記事を再編集して掲載しました。暑い季節に温泉で汗を流して、浴衣に湯かごで涼しげに街をそぞろ歩くのも、楽しそうですね。

関連商品

-

家事問屋 蒸しかご

2,750円(税込)