職人に教わる包丁の研ぎ方。道具を正しく長く使う方法とは

エリア

道具の扱い方、手入れの仕方はプロに聞こう

餅は餅屋。何事もその道の専門家にまかせるのが1番というたとえです。暮らしの道具の正しい扱い方、手入れの仕方は、その道具をつくった職人さんに聞いてしまいましょう。

今回のお話は、包丁の研ぎ方。みなさん、包丁を自分で研いだことはありますか?

包丁の切れ味ひとつで料理の味が変わるともいいますが、大切なのはわかっていても、いつ、どんなタイミングでどんなふうに研いだらいいのか、中々知る機会がありません。かくいう私も包丁研ぎ初心者。

今回は鍛冶の町・新潟三条、株式会社タダフサ代表の曽根さんによる包丁砥ぎのワークショップにお邪魔して、包丁の手入れについて教わりました。作り手ならではの視点で、道具の正しい使い方、長く楽しむ育て方を教えてもらいましたよ。

(※関連記事)

・庖丁工房タダフサのお肉が“美味しくなる”ステーキナイフ

・子どもに贈りたい工芸。たった一人の職人が仕上げる「くじらナイフ」の製造現場へ

中川政七商店 表参道店で行われたワークショップはキャンセル待ちが出るほどの人気ぶり。みなさんの「手入れしたかったけれど、やり方がわからなかった!」の心の声が聞こえてきそうです。

曽根さんを中心に横長のテーブルを囲んで、いざスタート。まずは包丁の基礎知識から。みなさん曽根さんの説明に集中して耳を澄ませます。

覚えておきたい包丁の基礎知識

「包丁の刃の部分は鋼(はがね)で出来ています。鉄と鋼の違いってわかりますか。昔は刃の金属、と書いて刃金とも言っていました。鉄にごくわずかに炭素が混ざったもので、焼きを入れることで固くなります。岡の字は固い、を意味するんですよ。

資源の少ない日本では、鋼は貴重です。だから切れ味の要になるところだけに鋼を使ってきました。その鋼部分を研いで『刃をつける』のが、包丁研ぎです」

おお。思いがけずアカデミックな滑り出し。聞けばタダフサさんは商品を海外へも販売されているそう。視点がグローバルです。

それにしても「刃をつける」って初めて耳にする言葉ですが、ワークショップでは頻出ワード。職人さんの言葉を覚えて、ちょっと通になった気分です。

知識を身に着けたら、早速本題へ。いざ包丁研ぎ!の前に、もうひとつ、大切な暮らしの知恵を教わりました。

トマトで見分ける「研ぎ頃」

「トマトを切ってあれっと思ったら包丁の『研ぎ頃』です。新品の状態が100だとしたら、80・90くらいのときにさっと研ぐのが大事です。

常に刃物をいい状態にキープしておくと次の直しがとても楽になります。こまめにやれば5分ですみますが、久々にやると1時間かかったりしてしまう。

プロの料理人は毎日包丁を研いでいるでしょう。包丁の切れ味で料理の味が変わるんです」

これは良いことを教わりました。研ぎ頃を確かめるために、これからはやたらとトマトを買ってしまいそう。早く研ぎたくてうずうずしてきたところで、いよいよ包丁研ぎ、スタートです!

包丁研ぎのスタートは砥石の準備から

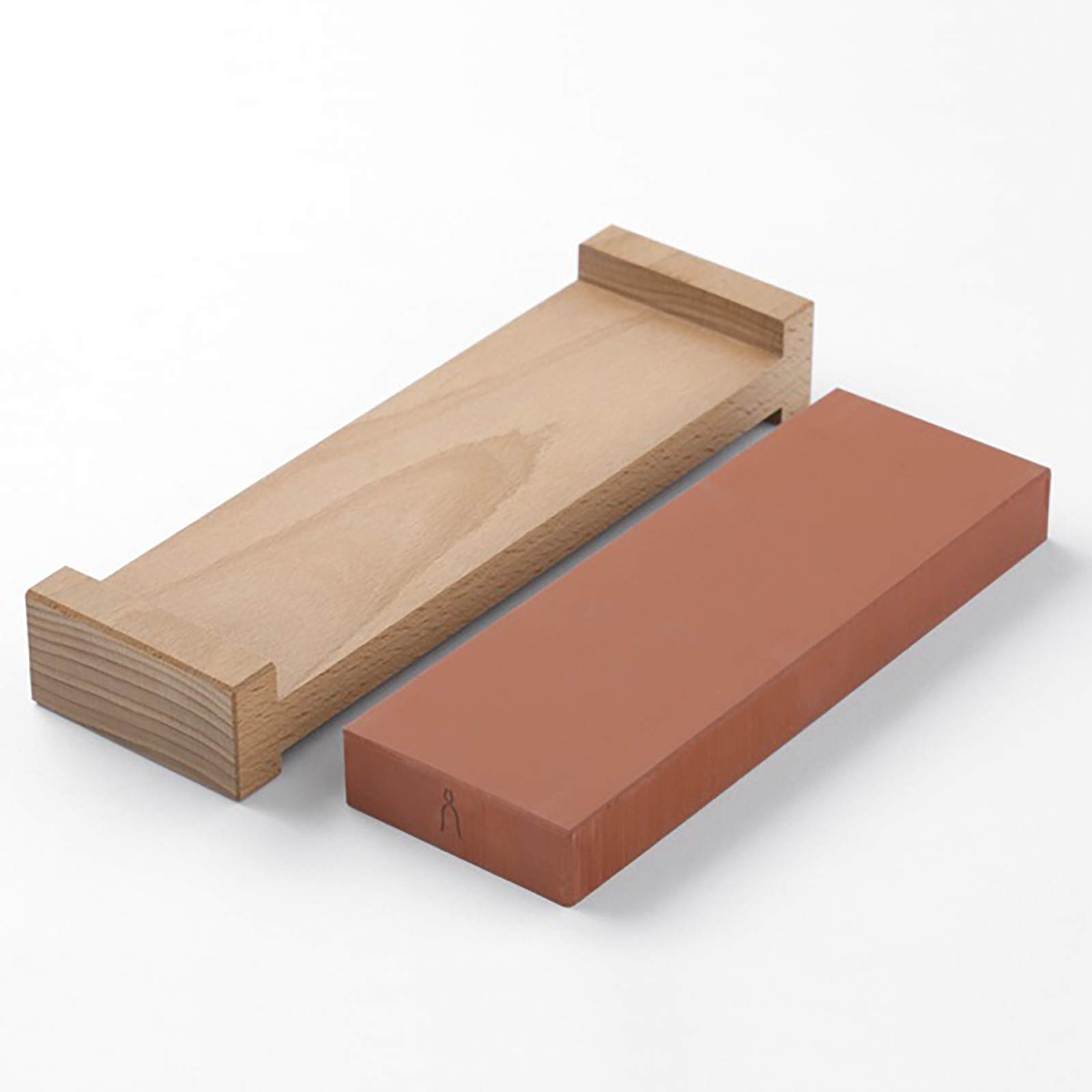

「まず砥石を準備します。砥石は水につけておきます。気泡がなくなるまで、10~20分くらい。砥石は焼き物です。割れてしまうので、熱湯は絶対に使わないように。研ぐ時は一緒に研いでしまわないよう、指輪などははずすのがよいでしょう」

「砥石の目の粗さを『粒度(りゅうど)』といって、1センチメートル角にどれだけのツブがあるかで目の細かさをあらわします。タダフサの『砥石基本セット』は800番。中砥(なかど)といって中くらいの細かさです。

始めは番号の若い粗砥(あらど)で研いでから徐々に目を細かくしていきますが、砥石をいくつも持つのは大変という方は、ホームセンターなどで100番くらいのサンドペーパーを買って、持っている砥石に巻くと代用できます」

見よう見まねで砥石台をテーブルの角に固定して、砥石をセットします。このときテーブルと台の間にタオルなどをかませると動きづらくなります。

「包丁研ぎは水をかけながら行います。研ぐと削られた砥石と水が混ざった研ぎドロが出るので、台は汚れてもいい場所に、汚れてもいい服装でやりましょう」

包丁研ぎの基本の構え

だんだんと話が専門的になってきました。緊張感とワクワク感が高まります。ここからは曽根さんの言葉に沿って構えと手順を追っていきましょう。

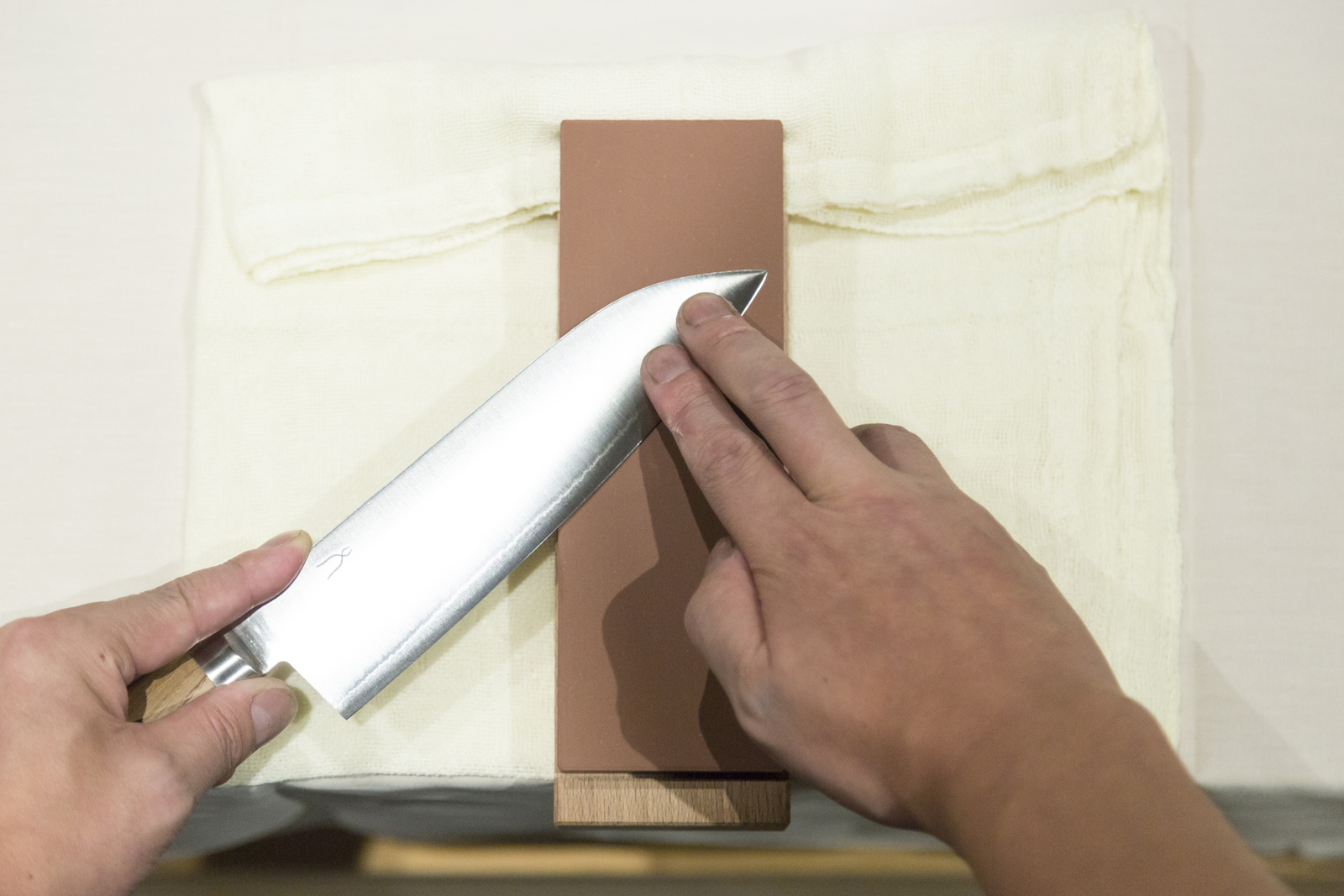

「利き手で包丁の柄をしっかり握ったら、人差し指は包丁の背にそわせて支えます。このとき包丁は体に対して斜め45度に持ちます。研いでいる間もこの角度をキープすることが大切です。反対の手指2・3本で包丁の面を押さえます。最後に包丁を砥石に対してちょっと寝かせすぎているな、というくらい寝かせた角度をつくったら、研ぎの基本の構えが完成です」

包丁研ぎの基本の動き

「砥石はつねに乾かないよう、こまめに水をかけます。研ぐ途中に出る研ぎドロは洗い流さず、その上から水をかければOKです。

まず包丁の片面を先端からアゴまで、3分の1ずつくらいに分けながら研いでいきます。基本の構えを保ちながら、上下に滑らせる。力を入れるのは包丁を引くときよりも押すときです。押すときに包丁を押さえている反対の指に力を入れるようにします」

場内に「シュッシュッ」という滑らかな研ぎ音が響きだしました。

「砥石はできるだけまんべんなく使って研ぐように。研ぐうちに砥石は削れていきますが、砥石が平らでないとどんなにがんばってもきれいに研げません。慣れないうちは、砥石の真ん中あたりを狙って研ぐとよいでしょう」

研げたかどうか確かめる

「オモテ側をひと通り研いだら、ウラ側の刃の部分をそっと触ってみてください。ひっかかりができているはずです。僕たちはバリとかカエリとか言っています。

それを確かめながら片面ずつ、カエリをなくすように研いで行きます。両面を確認しながら研いで、頂点をつくっていくわけです」

でもこれ、やりだしたらきりがないのでは…?

「うまく研げているかどうかは、手で触って確かめます。研ぐ前に切りづらくなった食材があれば、切ってみて確かめるのもひとつの方法です。

切れ味を極めたい方は、砥石の粒度を上げてさらに2000、3000番の砥石で研ぐと、刃がピカピカに輝いてきます。これで包丁研ぎにはまってしまう人も結構多いんですよ」

研ぎ具合は、見た目ではわからない、触るしかない、と曽根さんは繰り返し話されていました。オモテ、ウラ、と研ぎを繰り返すこと30分以上。根負けしそうになりながら、それでもだんだんと刃先が磨かれていく達成感に、参加された方から「包丁が喜んでいるみたい」との名言が。

今回のワークショップは研ぎに40分以上の時間を取っていましたが、定期的に研いでいればこれが1回5分で済んでしまうというのですから、継続は力なり。さて、ここまできたらいよいよ仕上げの段階です。

完璧を求めない、最後の仕上げ

「刃が鋭利になりすぎると、刃こぼれの原因にもなります。そのため最後は包丁をやや起こして研いで、すこし刃を鈍角にします。これで完成。研ぎ終えたら水洗いで汚れをしっかり落とし、乾いた布で水分をふき取ってよく乾かしてください」

鋭すぎてもいけないのですね。あえて未完成にしておくなんて、日光東照宮の逆柱のよう。どちらも永持ちするように、との思いが込められています。

研ぎに正解なし?

曽根さん、最後に包丁研ぎの極意、教えて下さい!勢い込んで聞いてみると…?

「絶対こうしなさい、というやり方は、実はありません。かぼちゃみたいな固いものを切るときには肉厚(鈍角)の包丁のほうがよいし、キャベツの千切りはスカッとした切れ味のものがよい。研ぎは経験。続けながら、自分の包丁、使い方にあった研ぎ方を見つけていくのがおすすめです」

安易に答えを求めようとする姿勢を諭されて、ピカピカの包丁と共に大充実のワークショップが幕を閉じたのでした。

<掲載商品>

タダフサ 砥石基本セット 赤(庖丁工房タダフサ)

<協力>

株式会社タダフサ(ブランド名:庖丁工房タダフサ)

http://www.tadafusa.com/

※庖丁工房タダフサさんのHPでも庖丁のメンテナンス方法が詳しく載っています

http://www.tadafusa.com/maintenance/maintenance_1

合わせて読みたい

〈 日用品のお手入れ方法 〉

大切な日用品のお手入れ・修復方法をご紹介します。もう使えないかも‥‥と諦めていたモノも、まだまだ長く一緒にいれるかもしれません。

洗濯のプロに聞く、シミや黄ばみの落とし方。意外なコツは「ゴシゴシしない」こと

白いシャツの襟ぐりについた黄ばみ。市販の洗剤で洗っても「落ちない‥‥」とがっかりして、泣く泣く「おさらば」なんて悲しい選択を迫られること、ないでしょうか。

「さよならしなくても大丈夫!1年越しの黄ばみだってきちんと落とすことができますよ」

修復専門家に習う、はじめての金継ぎ教室。自分の道具は自分でなおす

修復専門家、河井菜摘さん「金継ぎ」教室へ行ってきました。

「こんなのなおらないよねって思われていても、大体どんなものでもなおります」お宅に眠る欠けてしまった器たち、ぜひなおして救ってあげてくださいね。

革の春財布を買ったら覚えておきたい、お手入れのコツ

せっかくなら大切に、長くキレイに使いたい革財布。革を扱うプロに、その秘訣を伺ってきました。

容れものがキレイなら中のお金も喜んで、ますます「張る」財布になる、かも?

父の日に贈る、家族で使う。中川政七商店「靴のお手入れ道具」

国内トップシェアを誇る靴のお手入れアイテムの老舗、コロンブスと中川政七商店が「初めての人でもまずこれだけあればOK」という基本のセットを作りました。

ゆかたのお手入れと保管方法

お手入れや保管が難しいというイメージのある和装ですが、ポイントさえ押さえればとてもシンプル。ワンピースなどの洋服と同じように、家でできるお手入れ方法をご紹介します。

天然のスーパークロス、キョンセーム

眼鏡に付属していたクロスも悪くはないのですが、「キョンセーム」という革で拭くと、一点の曇りもなくピカピカになって気持ちが良いことを知りました。

電化製品にも、なんと美容にも、おすすめです。

文:尾島可奈子

写真:古平和弘

こちらは、2016年11月6日の記事を再編集して公開いたしました。

関連商品

-

タダフサ 砥石 800番 赤

4,950円(税込)

-

タダフサ 砥石基本セット 赤

6,600円(税込)

-

タダフサ 包丁 万能170mm 三徳

14,300円(税込)

-

タダフサ 「パンくずが出ない」パン切り包丁

14,850円(税込)