日本全国

備前焼とは

千年の歴史が生んだ「投げても割れぬ」強さと素朴な「土味」

備前焼の基本情報

-

工芸のジャンル

陶器・磁器

-

主な産地

岡山県備前

備前焼とは

備前焼は、岡山県備前市で作られる陶器。良質の陶土で一点ずつ成形し乾燥させたのち、絵付けや釉薬を施さずそのまま焼くため、土味がよく表れる。

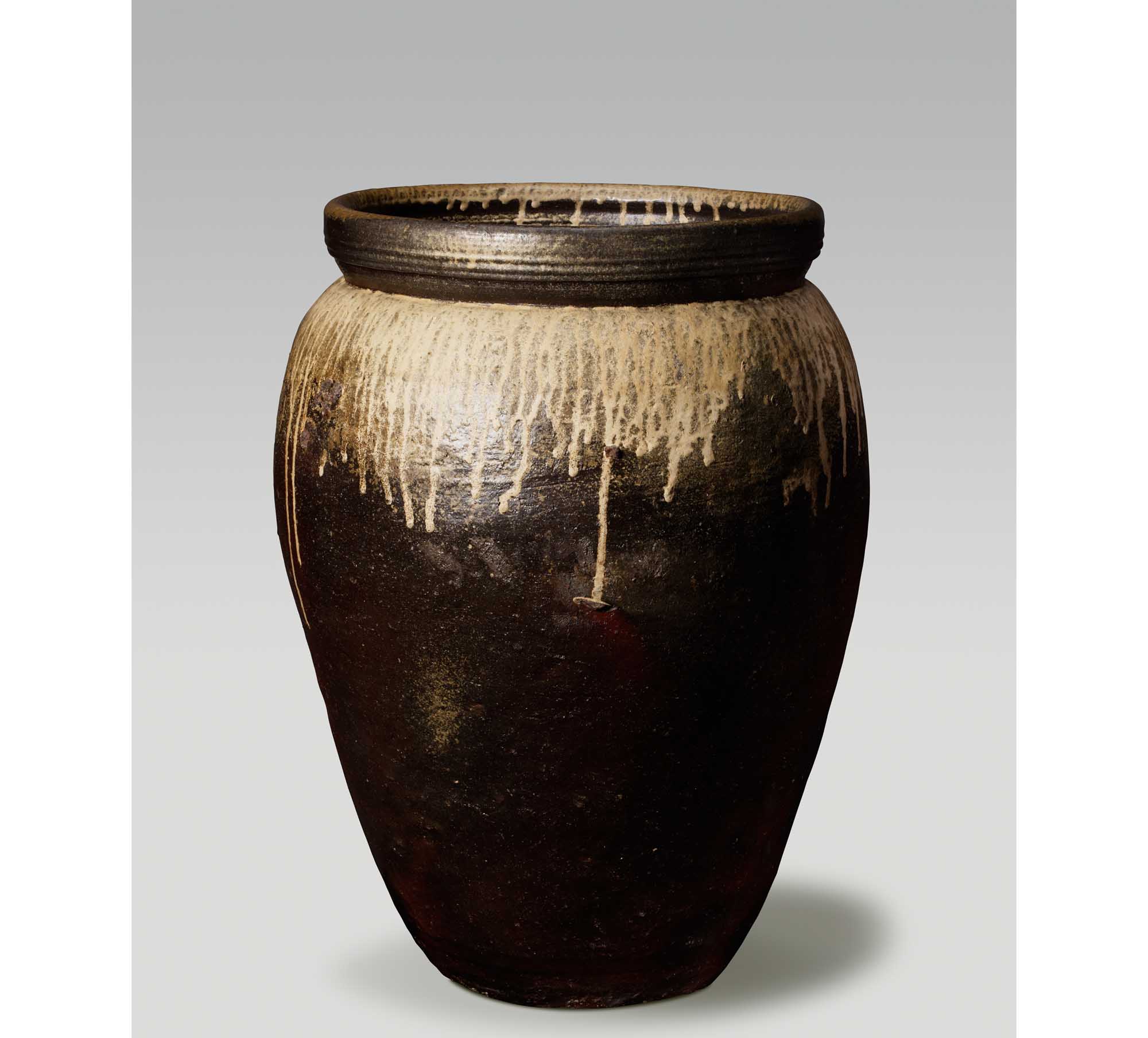

日本六古窯の一つに数えられ、千年の歴史を持つ。素朴で重厚な作風、土味の持つあたたかさ、使い勝手の良さで知られるが、最大の特徴は窯変 (ようへん) 。焼成時の窯の中の状態によって、焼き物の色や表面が変化するため、同じものが二つと生まれない。そのため、「土と炎の芸術」と呼ばれる。

室町時代末期頃から茶人たちに愛され、茶道具が多く作られた。江戸時代には藩の保護のもと全国に広まり、昭和の初期「備前焼の中興の祖」と言われた金重陶陽 (かねしげ とうよう) や藤原啓、山本陶秀が人間国宝の指定を受けるなど、広がりをみせ現在に至る。

「備前焼」の歴史

備前焼の協同組合である「岡山県備前焼陶友会」の資料によると、備前焼のルーツは、古墳時代の須恵器 (すえき) にある。次第に変化し、平安時代に生活用器の碗・皿・盤や瓦などが生産されたのが始まりといわれている。

鎌倉・室町・安土桃山時代

当時、主に作られたのは壷・甕・すり鉢などであった。次第に現在の備前焼特有の赤褐色の焼肌のものが焼かれ始めた。

室町時代の終わり頃から、「ひよせ」と呼ばれる伊部の地から採取した粘土が使用されるようになり、成形にはロクロが用いられたため、量産が可能に。また、半地下式の大形の穴窯が作られるようになった。

江戸・明治時代

江戸時代になると藩の保護・統制もあり小規模の窯が統合され、南・北・西に本格的大規模な共同窯 (大窯) が築かれ、窯元六姓 (木村・森・頓宮・寺見・大饗・金重) による製造体制が整った。

体制が整ったことに伴い、室町時代以降作られた茶陶器や日常雑器の他に置物なども作られた。大窯による生産は、以後江戸時代末期まで続くが、時を同じくして京都・有田・瀬戸などで磁器の生産が盛んに行われるようになり、備前焼は次第に圧迫されるように。明治から昭和初期にかけて苦難の時代となった。

昭和時代

衰退した備前焼を現在の繁栄に導くきっかけを作ったのは金重陶陽 (かねしげ とうよう) であった。1956年 (昭和31年) 、備前焼は低迷期を脱出。この時期から、国内のみならず海外でも備前焼の純日本的な風情が人気を呼び陶陽の死後も、藤原啓、山本陶秀、藤原雄、伊勢﨑淳と人間国宝を輩出。焼き物として高い評価を受ける産地へと成長した。

現在は伝統的な作風に加え、作家性の高い作品が多く作られている。

特徴と使われ方

備前焼は、約2週間前後もの時間をかけて1200度以上の高温で焼き締めるため強度が高い。ゆえに「投げても割れぬ…」と言われるほど。すり鉢として活躍するのもその強度ゆえ。

内部が緻密な組織をしているために比熱が大きい。保温力が高く、熱しにくく冷めにくいため、飲み物の適温を維持したままゆっくりと味わえる。また、表面に微細な凹凸があり発砲能力が高いことから、ビールの泡をきめ細かくし、泡を長く維持できることから香りを逃がさず楽しめると言われる。凹凸は皿肌と料理の密着を防ぐため、食事しやすく盛り付けることにも一役買っている。水分の蒸発力が弱いため食物の乾燥を防ぐという点も魅力だ。

その他にも、内部に微細な気孔があり若干の通気性があることにより、酒、ウィスキー、ワインなどを備前焼の甕などに入れておくと、香り高くまろやかでコクのある味わいへと変化すると言われている。この通気性によって水の鮮度が保たれる効果もあるため、生けた花が長持ちする効果もあるという。

一方で、芸術として鑑賞する備前焼はまた違った表情を見せる。

釉薬を使わず絵付けもせずに焼き上げる備前焼は、焼成時の窯の中の状態によって、焼き物の色や表面が変化する。同じものが二つとない自然に生まれた焼き上がりの景色の美しさは「土と炎の芸術」と称される。

登り窯で、燃料に赤松を使用し、約1230度の高温で約2週間前後薪を焚き続ける。その間、窯の中で作品の表面が、高熱と炎や灰などの作用を受けて変化する。

備前焼ならではの多彩な景色

窯の状態によって変化する備前焼の仕上がり。窯床で炭に埋もれた作品は、直接炎があたらず、空気の流れが悪いため還元焼成 (いぶし焼きの状態) となる。この効果により、ネズミ色・暗灰色・青色などに発色する。これらを窯変 (ようへん) と呼ぶ。自然の成り行きに任せる焼き方ゆえに二つと同じものがの生まれない。焼き上がりついては、その特徴ごとにいくつかの分類がされる。

胡麻 (ごま)

松割木の灰が焼成中に作品に付着し、胡麻をふりかけたような状態になったものをこう呼ぶ。棚の上に置かれた作品には大量の灰がかかり、その灰が熱で溶けて流れた状態 (「玉だれ」と呼ばれる) となりこの姿が生まれる。現代では、自然胡麻の他に人為的に胡麻を出すため灰を焼成前に作品に付けて焼く技術も用いられる。

棧切り (さんぎり)

大正時代頃から、自然な窯変に加えて人為的に色のコントラストを出す技法が考案された。木炭の化学変化を応用し、窯焚き終了後、大量の木炭を投入することで、焼き上がりの色に変化を起こす。

緋襷 (ひだすき)

大きな作品やサヤの中に入れられた作品が繋がって焼きあがってしまうことを防ぐために、ワラを間にはさんだり巻いたりして焼いていた。この際に、ワラの成分と粘土の鉄分が科学反応をおこし、緋色の線が現れることを活用して景色を作り出している。

お手入れ方法

備前焼の表面の微細な凹凸は、使い込むことにより徐々に角が取れ、落ちついた味わいが増すと言われている。

現在の「備前焼」

現在は伝統的な作風に加え、作家性の高い個性豊かな様々な作品が作られている。また、ビールタンブラーなど、時代ごとのライフスタイルに合わせた食器なども生まれている。

<参考資料・情報提供>

・藤原啓・藤原雄・小畑正紀 著『日本のやきもの 備前』淡交社(1985年)

・上西節雄 著『日本のやきもの 窯別ガイド 備前』淡交社(2002年)

・黒田草臣 著『備前焼の魅力探求 古陶から現代備前まで』双葉社(2000年)

・岡山県備前焼陶友会

https://touyuukai.jp/

(以上サイトアクセス日:2019年12月30日)

<関連の読みもの>

離乳食作りから生まれた使いやすさ。「備前焼・一陽窯のすり鉢」

https://sunchi.jp/sunchilist/okayama/58820

画像提供:岡山県備前焼陶友会