深い謎に包まれた九谷の五彩

エリア

特集「産地のうつわはじめ」

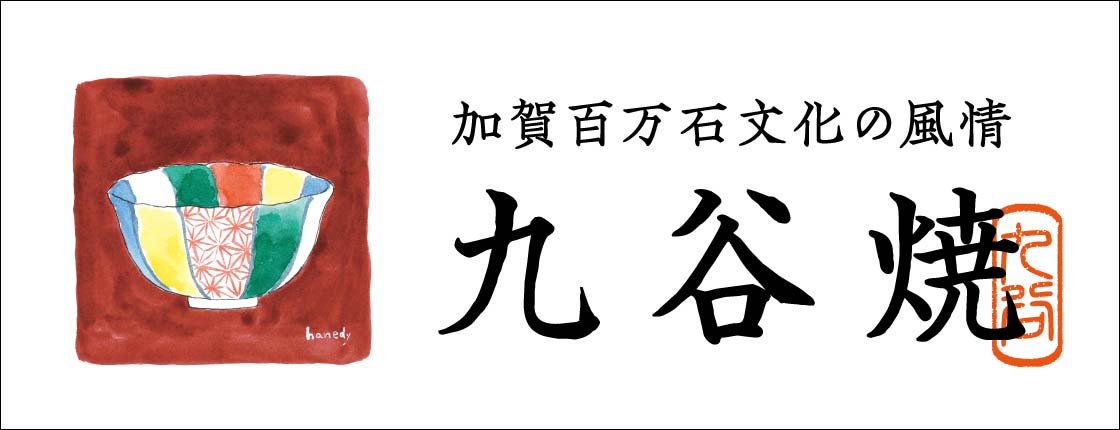

他では出会えない、豆九の豆皿

姫リンゴ・ソテツ・木瓜(ぼけ)の表情がなんとも新鮮で、わくわくを感じる盆栽の柄。輪花形で少し深みがあるのが特徴です。季節に合わせた珍味や副菜の取り合わせも楽しめます。

見つけたらつい手にとってみたくなりそうなこのシリーズですが、これまでは九谷焼の組合にしか卸しておらず、全国的に販売されるのは今回が初めての機会。

地産地消の品として、探しても他には流通しないシリーズです。もしも目が合いピン!ときたら、出会いの直感をたぐり寄せてみてください。

ミステリアスな歴史に包まれた九谷焼

石川県南部を中心に生産されている高級食器、九谷焼。その歴史は「古九谷」と「再興九谷」に大きく分けられます。

「古九谷」の歴史は、遡ること360余年。1655年(明暦元年)に大聖寺藩の直営として、雪深い山間の加賀国江沼郡九谷村で生産が始まりました。

当時、100万石を領した加賀藩は江戸や京都から名工を集い、九谷焼の創成に大きな影響を及ぼしたと言われています。

豪放華麗な様式美を原点に発展をつづけ、優美な絵柄と筆使いが見る者を圧倒する「古九谷」ですが、開窯から50年で廃絶の道を辿ります。

ただ、その理由がいまだ定かではないというミステリアスな歴史に包まれた伝統工芸。九谷焼が再興された「再興九谷」がうまれるまでに、それから100年の時が流れました。

九谷焼を身近に感じる、転写の技術

九谷焼には古来から、古典的でありながら瑞々しさを感じられる五彩(青、黄、紫、紺青、赤)の技法が伝わります。

そんな九谷古来の五彩を多くのひとに身近に感じてもらうため、考案されたのが「KUTANI SEAL」。あらかじめ印刷された文様をシールのように器に転写することで、製品の量産が可能となりました。

ポップで愛らしい表現も「KUTANI SEAL」の魅力です。

加賀文化の粋を兼ね備えた窯元「上出長右衛門窯」

石川県の代表的な伝統工芸である九谷焼。窯元「上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)」は、1879年(明治12年)に石川県能美郡寺井村で創業しました。

東洋で始まった磁器の歴史を舞台にしながら、一点一線丹誠込めて、割烹食器を中心に酒器や茶器などを手がけます。

現代のデザインを豊富に取り入れ進化を続ける上出長右衛門窯。時代に寄り添う柔軟さと加賀文化の粋を兼ね備えた活気に満ちた窯元です。

掲載商品

九谷焼の豆皿

各1,500円(税抜)

豆皿の写真は、お料理上手のTammyさんが撮ってくださいました。他にも普段の食卓のコーディネイトの参考になるような写真がたくさんあります。Instagramも、ぜひ覗いてみてください。

文:中條美咲