漆は、樹液である。美しく仕立てられた漆器を手にすると、当たり前であるはずのそんなことを忘れてしまいがちだが、漆器とは椀なら椀の形に削り出した木地、箸なら箸の形の木地に、漆を塗ったものである。

前回は、漆=樹液を採る漆掻き職人の仕事を拝見(前回の記事:漆は甘い、のか)。

樹の辺(傷)からじわりと流れ落ちる様子を見て、漆は樹液であると改めて納得した。今回、気になったのはその先のこと。

天然の樹液である生の漆は、どのようにして漆器になるのだろう。

“オール岩手”で育まれる「浄法寺漆の器」

訪れたのは岩手県二戸市浄法寺町にある「滴生舎」。

“浄法寺漆芸の殿堂”と称されるここは、5人の塗師が浄法寺塗を制作する工房であると同時に、その魅力を世に広く発信するため、歴史や文化を紹介しながら、地元塗師の作品を展示販売する店でもある。

浄法寺漆の器が並ぶ店内を通り抜け、奥に進むと工房が。

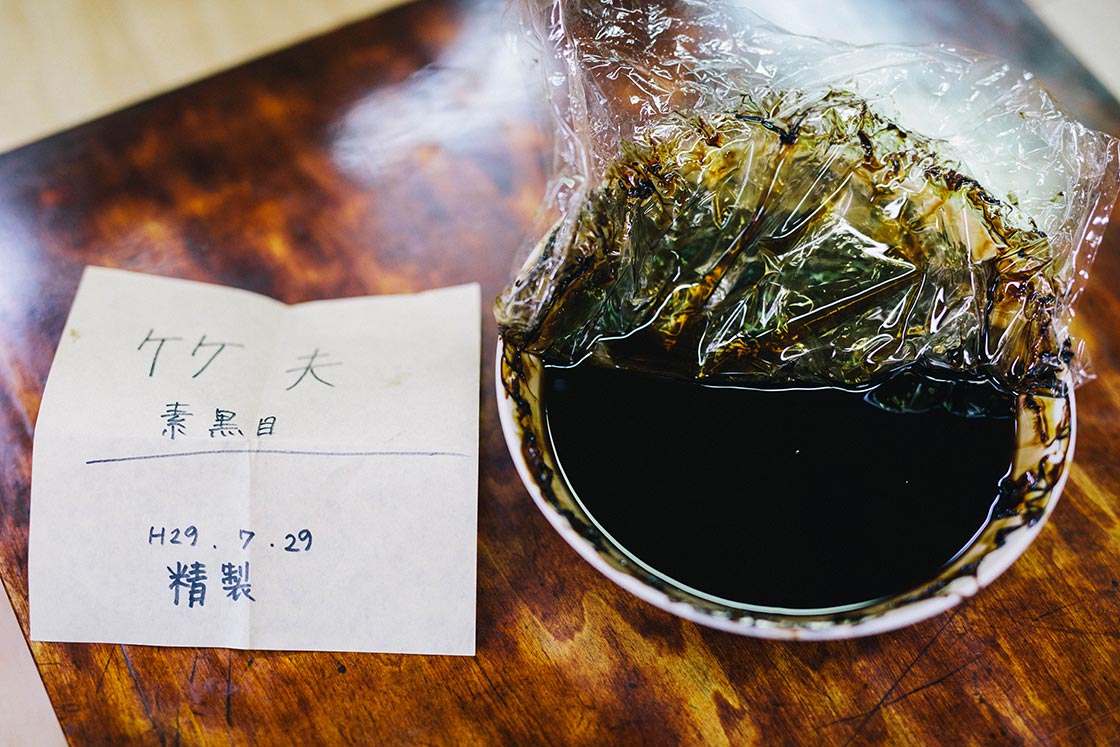

「これが生の漆です」

樽中の漆を見せてくれたのは、塗師の小田島勇さん。この道、20年ほどのベテランだ。

「塗師は、精製業者から漆を仕入れるのが一般的ですが、浄法寺町では漆掻き職人から直接、漆を買い付けます」

同地では地元の漆だけを塗って、漆器をつくることができる──簡単なことのように聞こえるかもしれないが、国内でそんな芸当ができる場所はほかにない。日本一の国産漆の生産量を誇る、ここ浄法寺町以外には。

さらに言えば土台となる木地も岩手県内の木材を使い、岩手に暮らす木地師によってつくられる。

漆の樹を育てるのも、漆を掻くのも。木地をつくり、それに地元産の漆を塗って漆器にするのも──浄法寺漆の器は“オール岩手”で育まれている。

話を元に戻そう。買い付けた漆はどうするのか。

「精製をします。ゴミや樹くずを含んでいるし、成分や粒子の大きさがバラバラですから」

精製には大事な作業が二つある。漆に含まれる水分を飛ばす“クロメ”という作業と、漆の成分を均一化するために行う“ナヤシ”。漆の温度を適度に上げながら、攪拌するように摺り合わせていくことで、粒子の細かい艶やかな漆になるという。

かつては直射日光で温めながら行っていたというこの作業。いまでは機械化されているもののデリケートな生漆ゆえ、気を抜けば、失敗することにもなりかねない。そんな繊細な作業をこなすのも、ここではやはり小田島さんら塗師である。

精製して水分が飛ぶと、漆は黒っぽく変化。これを素黒目(すぐろめ)というそうだ。ちなみに生の漆は1樽(約18㎏)100万円。精製するとこれが3割ほど減ってしまうというから…。

浄法寺の漆は“透け”が良い

そもそも浄法寺で採れた漆の魅力は?

「印象としては“透け”が良いことでしょうか。木地にダイレクトに塗ったときに木目の透け具合が良く、塗り上がったときの表情にしても透明度の高い仕上がりになる。

色づけには顔料を加えますが、浄法寺の漆は発色度もいいと思います。同じ量の顔料を混ぜても、たとえば、中国産漆は仕上がりが少し黒っぽくなるのに対して、浄法寺産の漆は顔料の色がちゃんと出る。赤なら赤、黒なら黒そのものの色が綺麗に表現できるんです。あくまでも、私の経験上での話ですけどね」

たとえば、赤色の漆器に使うのは「本朱」という顔料。これを漆にそのまま加えてもうまく混ざらないため、顔料の粒子を潰すように練ってから混ぜることが必要になるという。これがなかなかの力技。

顔料が滑らかな質感になって、はじめて精製した漆と混ざり合う。ここまでの作業だけでもかなりの手間暇と労力がかかるのが分かる。

一度廃れた、浄法寺の漆器づくり

古くから漆器づくりが行われてきた同地だが、現在、浄法寺塗と呼ばれるものは、昔とは技法が違うらしい。

「いまは下地から上塗りまで漆を使用しますが、江戸の昔からこのあたりでは、豆柿に含まれる“柿渋”を下地に使った簡便なものが主流でした」

そう話すのは「浄法寺歴史民俗資料館」館長の安ヶ平義光さん。

「柿渋を使うことで庶民でも手の届く漆器として親しまれ、重宝されたわけですが、日常使いを目的とするために、さまざまな技法で製作された浄法寺の漆器は、会津や輪島などと比べられて評判を落とした。おまけにプラスチック製品など、より簡便なものが登場するなどして、戦後間もなく浄法寺塗りは絶えてしまったと言われています」

それでもこの地には、ほかにはない素地があった。森には漆の樹々が豊かに茂り、漆のことを知り尽くす漆掻き職人も残っていた。

「昭和50年代になり、改めて浄法寺塗を復興しようという動きが盛んになり、現在の浄法寺塗が誕生。伝統工芸品として今に受け継がれています」

六度の塗り重ねが生み出す、光沢としなやかさ

では、現在の浄法寺塗とはどんなものだろう。

「まずは、木固めといって木地にたっぷり漆を染み込ませます。これは伸縮を防ぎ、防水性のある漆器にするためです。それが終わったら今度は下塗り、中塗り、上塗りへと続きます」と小田島さん。

驚いたのは漆を塗る回数だ。漆を塗ったら、紙やすりで表面を研磨し、また漆を塗って研磨する。この作業を“塗り重ね”というが、これを6回も繰り返す。そもそも、せっかく塗った漆をなぜ、わざわざ削るのか。

「最初に漆を塗るときには表面にどうしても塗りムラというか、凸凹ができるんです。それをサンドペーパーで削って平らにしながら細かい傷をつける。

すると次に塗る漆の食いつき度が増すわけです。凹凸に漆がぴったりはまるという感じでしょうか。そんな塗り重ねを6回繰り返すことで強くて、しなやかで、美しい漆の層ができるんです」

ちなみに各工程で使われる漆はそれぞれ違うそうだ。下塗りには固まるのが速い漆を、上塗りにはきめ細かな漆、というように。

「漆は甘い、のか」でもお話したが、一口に漆といっても、その個性は多種多様。固まるスピードが速い漆もあれば、遅い漆もある。粘り気が強いタイプがある一方、柔らかなものもある。樹の個性、採取時期、漆を掻く職人によっても、その質は違うのだ。

「どの漆を好むかは塗師それぞれ。この地では自分の仕事に合った漆を選び、ときには自分好みにブレンドしながら使っています」と小田島さん。

塗って、研磨し、また塗っては研磨する。木固めにはじまり、一つの製品ができあがるまでには最短でも3カ月かかるとか。漆掻き職人に始まった今回の取材を通して改めて思うのは、漆器が高価であることは当然の結果である、ということだ。

暮らしの中に、漆器が“普通”にある風景

浄法寺塗はいたってシンプル。華美な印象ではなく、穏やかで優しい表情の持ち主というほうが近い気がする。

なかでも「滴生舎」の作品は、飾りを施さず、漆の重ね塗りだけで仕上げていく。

「浄法寺塗りはあくまでも日常の器。漆器というと特別なイメージがあるかもしれませんが、僕にしてみたら“なんつことない”ものですよ(笑)。いろんな食器の中の一つであって、日々の暮らしの中に普通にある、そんなものであればいいなと」

また、漆器は最後に磨いて仕上げるのが一般的だが、「滴生舎」ではあえて磨かない。見た目はマットでしっとりとした印象。これにも狙いがある。

「漆器にツヤを与える最後の仕上げは、皆さんが“使う”ことにあると思っています。漆器は使ってこそ育つもの。使い込んでいるうちにツヤが増していきますから、それもぜひ楽しみにしていただきたい」

椀を持ってみると、思いのほかそれは軽く、手にしっくりと馴染む。

「なんつことないものですよ」──つくり手のそんな言葉を思い出し、漆器のある豊かな日常を思い浮かべた。

<取材協力>

滴生舎

岩手県二戸市浄法寺町御山中前田23-6

0195-38-2511

浄法寺歴史民俗資料館

岩手県二戸市浄法寺町御山久保35

0195−38−3464

岩手県二戸市浄法寺総合支所 漆産業課

http://urushi-joboji.com

文:葛山あかね

写真:廣田達也