日本で唯一、手摺木版による和装本を出版している芸艸堂(うんそうどう)。1891年(明治24年)創業の、美術書を得意とする老舗出版社だ。

現在四代目となる代表の山田博隆さん

現在四代目となる代表の山田博隆さん創業当初から受け継がれる版木はもちろん、木版摺りの衰退とともに廃業した同業他社から譲り受けた版木も多数所蔵し、そのなかには葛飾北斎や伊藤若冲など、日本史上に名を遺す天才絵師たちの貴重な版木も残されている。

近年はそれらの版木を生かし、江戸時代の名著『北斎漫画』や、明治時代の着物の図案を収録した『滑稽図案』を再版するなど、当時の版画の技術を今に伝える美術書の復刻にも取り組んでいる。

※美術書の復刻について取材した記事はこちら:「北斎漫画」を蘇らせた究極の美術印刷。木版手摺による和装本を守る京都の版元へ

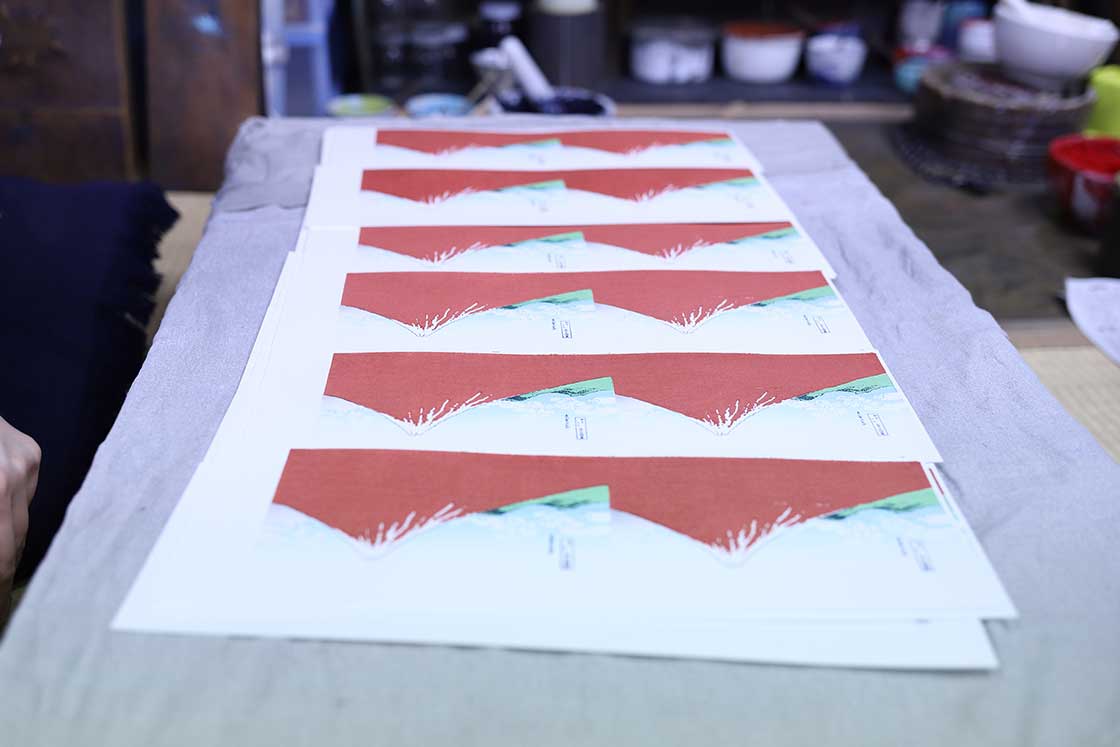

1903年に初版が発行された神坂雪佳の図案集『滑稽図案』を2018年に再版

1903年に初版が発行された神坂雪佳の図案集『滑稽図案』を2018年に再版

(上:「滑稽図案」神坂雪佳/下:花づくし「松竹梅」古谷 紅麟) 2017年に再版された葛飾北斎の『北斎漫画』

2017年に再版された葛飾北斎の『北斎漫画』日本の職人技が集約された、和装本

芸艸堂のこだわりは、一冊一冊の摺(す)り上がりの美しさにある。創業当初から美術書が得意な出版社として名を馳せた所以だ。

当時の色の美しさを再現するために、当時と同じ技法で印刷する。そこでなによりも重要となるのが、江戸時代から続く多色摺木版技術を継承する「摺師(すりし)」の存在だ。

手摺木版とは、文字通り木版を使って摺る版画印刷のこと。版木に色をのせ、一枚一枚手作業で紙に色を摺り込んでいく。この技術を継承する摺師は、印刷技術の発展とともに減少の一途をたどり、今では全国でも数えるほどしか残っていない。

和装本の歴史は、日本における出版文化の原点ともいえる。版木の彫り師、和紙の漉き師、木版印刷を行う摺師、製本を担う経師など、数々の過程を経て生まれる一冊の本には、日本独自の職人技が集約されていた。

木版摺りの美しさを支える、摺師の存在

なかでも印刷を担う摺師の存在は重要で、色の風合いひとつで本の印象が決まるため、何十、何百部も均一に摺り上げる高度な技術が要求された。

そんな職人技を今でも継承する、木版摺りの現場を訪ねた。

町家の2階に広がる、職人の知られざる世界

六波羅蜜寺のある通りの一本裏手、古い町家が並ぶ一角に佇む「佐藤木版画工房」。今や京都で2軒しかない木版画工房のひとつだ。芸艸堂の出版物も多数手掛けている。

建仁寺や八坂の塔なども近く、清水寺へ続く松原通は観光客でにぎわいを見せる。そんな観光地と隣り合わせにありながら、その町家の2階には、観光客や一般人が普段の生活では知る由もない世界が広がっていた。

この道21年目。ベテラン摺師の仕事

佐藤木版画工房が抱える摺師は現在4名。そのうちの一人である平井恭子さんは、この道21年目のベテラン摺師だ。学生時代に版画を専攻し、「1時間だけアルバイトで」とこの工房を訪れ、気づけば20年以上が経っていた。

摺師の平井さん。大学卒業後から20年以上もここで摺師を務める

摺師の平井さん。大学卒業後から20年以上もここで摺師を務める「学生の時に初めてここを訪れた時『こんな世界もあるんやな』と思い、それが摺師の道へ進むきっかけとなりました」。

この日、平井さんが手掛けていたのは一枚ものの牡丹図。一見すると配色も少なく単純な図柄に思えるが、この一枚を摺るのに20回以上もの摺り作業が必要になる。

まずは絵具の滑りをよくするため、版木に糊をのばしていく。そして花弁なら花弁、葉っぱなら葉っぱのパーツが彫られた版木に色をのせ、その部分だけを何十枚、何百枚も摺っていく。

絵具は顔料を使用。色の調合も摺師の仕事

絵具は顔料を使用。色の調合も摺師の仕事 図柄の葉っぱの部分が彫られた版木。一枚の絵でも細かくパーツが分かれている

図柄の葉っぱの部分が彫られた版木。一枚の絵でも細かくパーツが分かれているこうして版木に彫られたパーツ毎に、一色ずつ紙に摺り込んでいくことで最終的に一枚の絵となる。同じ花弁でも版木が何枚にも分かれており、当然、版木の数だけ摺り作業が必要となる。この一枚だけでも、17枚の版木を使用している。

中央のおしべの部分と葉っぱの濃淡部分が彫られた版木

中央のおしべの部分と葉っぱの濃淡部分が彫られた版木一枚の図柄を摺るのに必要な回数を摺り度数という。同じ色でも何度もかさねて厚みを出したり、濃淡をつけてグラデーションを表現したり、より美しく立体的な絵に仕上げるため、たった5色の一枚ものでも20近い摺り度数が必要になるのだ。

一枚だけ線が太くなったり、色の濃淡にバラつきが出たりすると全体のバランスが崩れてしまうので、すべてのパーツを均等に摺らなければならない。

これが一枚印刷するのに必要な作業。それを何十回も何百回も繰り返し、すべてを同じクオリティで仕上げていく。

力を入れやすくするため、作業台は手前が高く、奥が低くなっている

力を入れやすくするため、作業台は手前が高く、奥が低くなっているこの時摺る枚数は100枚。すべてを摺り上げるのにおよそ1週間を要する。

また、同じシリーズ(花版画シリーズ、東海道五十三次シリーズ等)でも図柄によって版数が違い、摺り度数が15度摺りのものもあれば、30度摺り以上のものもある。

仕事に必要なものは、自分で作っていた時代

摺師の相棒となるのが「バレン」。版木にのせた色を紙に摺り込む際に用いる道具だ。

平井さんが使っていたのは本バレンと呼ばれる一般的なバレンで、古紙を数十枚重ねて漆を塗った当て皮に、渦巻き状にしたバレン芯をのせ、竹の皮で包んだもの。

このバレン芯は竹の皮を裂いて拠り合わせたものを4本組みにしたもの。こぶが大きく、広い範囲を同じ色で摺るのに適している。

また、竹皮を細かく裂いて2本組みにしたこぶの小さいバレン芯のものもあり、こちらは細かい図柄や繊細な和紙を摺る時に用いる。

左が本バレンのバレン芯。こぶが表面に立っていて、広範囲を摺るのに適している。右は細かいものを摺るのに適した2本組のバレン芯

左が本バレンのバレン芯。こぶが表面に立っていて、広範囲を摺るのに適している。右は細かいものを摺るのに適した2本組のバレン芯昔は摺師が農閑期に自らバレンを作っていたといい、平井さんのバレンも、先代の師匠が大量にストックを残してくれた。市販のバレンもあるのだが、手の馴染みや力のかけ方など、自身の感覚に合わせて作られた使い勝手の良さには適わない。

バレンの持ち手は竹皮で作られており、天然素材なので長時間使っても手が疲れないという。余った竹皮では筆など身の回りの道具が生み出された。

バレン芯を包む天然の竹皮

バレン芯を包む天然の竹皮 余った竹皮で作られた筆。職人の知恵が生きている

余った竹皮で作られた筆。職人の知恵が生きている以前はバレンを専門に作る職人もいたが、それも今や全国でわずか1名といわれる。

摺師が直面する、木版画印刷の現実

工房を切り盛りするのは二代目の佐藤景三さん。先代である佐藤さんの父は、東京で木版画の技術を学びこの工房を開いた。

最盛期はこの部屋に、8人の摺師がすし詰めになって版画を手掛けていたという。しかし一般的な書籍の出版が活版印刷へ、さらにオフセット印刷へと変わり、木版画の版元自体が数えるほどしか残らない今、木版画印刷の仕事はもはや絶滅危惧種といえるだろう。

21年目となるベテランの平井さんは、自分の技術に100%満足できてはいない。

「自分の師匠が21年目の時は、同じ絵でももっと簡単に摺っていたはず。まだまだ一人前にはなれない」と話す。

摺師の世界では、浮世絵の「一文字ぼかし」が均一にできることが、一人前の証になるそう。しかし今ではその技法に挑戦する機会はおろか、浮世絵を摺る発注自体が激減し、腕を磨くきっかけさえなくなりつつあるのが現実だ。

それでも「同じものを何回も何回も摺ることが私たちの仕事」とひたむきに版と向き合う平井さんは、好きなことを仕事にする喜びに満ち溢れているように見えた。

そして2年前の春には、新たな若手も加わった。

「好き」こそが原動力。木版画の未来を担う若き職人

工房に来て丸2年を迎えた川﨑麻祐子さんは、京都精華大学で木版画を学び、大学院を経てデビューした期待の新人だ。最初に木版画に興味をもったきっかけは、中学の時に展覧会で見た浮世絵だった。

「初めて見た浮世絵の美しさに感動して。でも、本当に木版画をやるとは自分も思っていなかった。高校で進路に迷っていた時先生に『木版画とか、ええんちゃう?』と言われて‥‥(笑)。そういえば版画が好きだったなって。その一言に背中を押されました」

それからはまっすぐに木版画の道へ。学部生の時に木版画コースを履修していたのは20人ほどだったが、大学院へ進む頃には「食べていけない」と、ほとんどの学生が木版画をあきらめてしまったという。

川﨑さんは「大学でやっていたことを仕事にできるのはありがたいこと」と、木版画と向き合える喜びを噛みしめていた。

体力も忍耐も必要な仕事だが、「楽しいのは大前提。前回できなかったことができるようになるとさらに楽しい」と川﨑さんは目を輝かせて語ってくれた。

佐藤さんは彼女のことを「自分が育てる最後の摺師」と話す。摺師は一人前になるのに最低でも10年と言われる。デビュー間もない20代の若手が、この先どのような職人になるのか楽しみだ。

時代を経て再評価される、価値あるものとは

また、平井さんは「時代によって売れるものが変わり、版画の価値も見直され始めている」と話す。

版画とは、もはや一印刷物ではなく工芸品。だからこそ、美しい発色や和紙の風合い、絵の奥行が意味を持ち、見るものを魅了するのだろう。

芸艸堂は、その美しさを現代に伝える媒介者だ。

版木があっても、職人がいても、それを本にして出版する版元がなければ世に広めることはできない。

印刷技術の発展で失われつつあった手摺木版だが、その表現力がいま改めて評価されつつある。もはや芸艸堂は、新たな市場価値を見出す時代の先駆者ともいえるだろう。

目を見張るほどの鮮やかな浮世絵を見ながら、様々な可能性を思い描いていた。

<取材協力>

株式会社 芸艸堂

https://www.hanga.co.jp/

文:佐藤桂子

写真:松田毅