お箸やお茶碗を捨てる時、その捨て方について悩んだことはありませんか?

自分専用のものとして長く使ってきた愛着ある道具たちを、ゴミとしてそのまま捨ててもよいものか。正解が分からずに戸惑い、立ち止まってしまう。そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

工芸に根ざしたものづくりを続けてきた中川政七商店にとって、「長く使い、その後どう循環させるか」ということは以前からの課題でした。

その課題に向き合う第一歩として、2026年2月に “工芸のしまいかた”を考える循環プログラム「C KOGEI(シー コウゲイ)」を始動します。

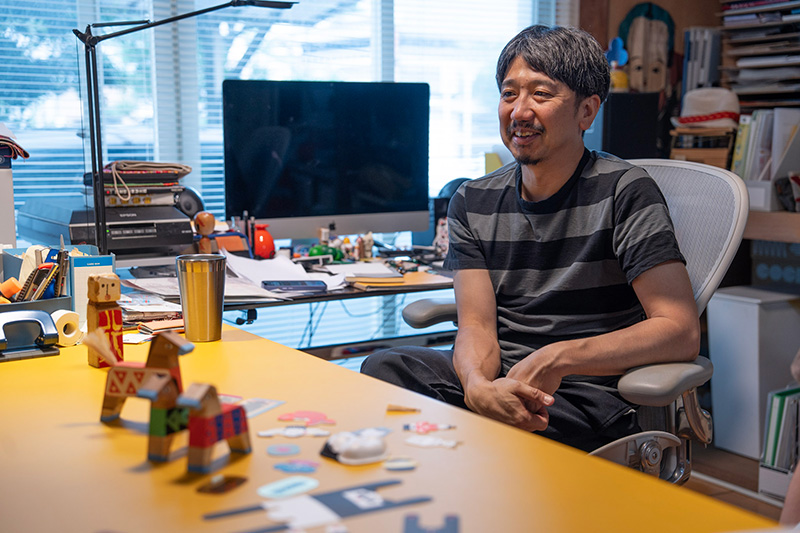

同プログラムについて、中川政七商店 社長の千石に話を聞きました。

作ったものを次へとつなぐ「C KOGEI」とは?

工芸に使われる原料の多くは、土や木、漆などの自然素材です。端材の活用など、これまでもできるだけ無駄のないものづくりが行われてきましたが、資源には限りがあります。そのため、「作る」だけでなく、「長く使うこと」や「使い終えたあとのこと」について、中川政七商店でも長年議論されてきました。

「日本には、お焚き上げのように、感謝とともにものを手放す文化がありますよね。サステナブルやリサイクルという言葉が生まれる前から、空に返すという感覚も含めての循環の思想があったはずなんです」と千石は話します。

「ものの終わらせかた、しまいかたを中川政七商店らしく考えていきたいと思ったんです」と話す

「ものの終わらせかた、しまいかたを中川政七商店らしく考えていきたいと思ったんです」と話す

これを「中川政七商店らしくするなら、どうなんだろう」と考えて形にしたのが「C KOGEI」でした。

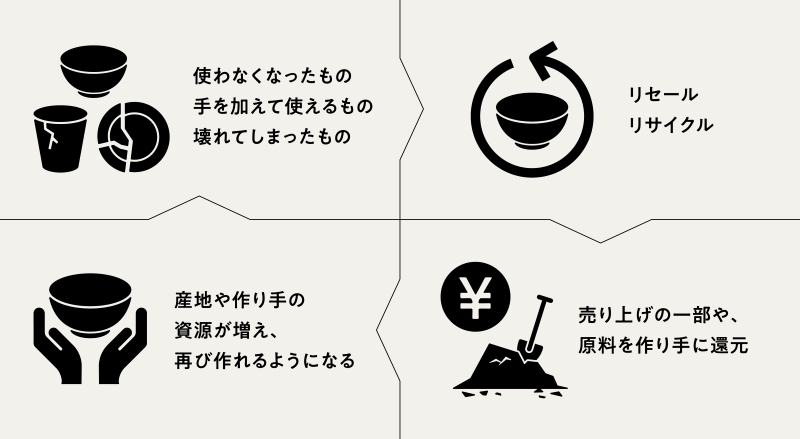

“Craft(つくる)”、“Care(つくろう)” 、“Circulation(つなぐ)” 。この3つの「C」を軸に、工芸を次の時代へとつなぐ取り組みです。

「作るだけではなく、大切にして長く使い、手放し、再び作るという循環を実現させる。そのためにも、ものの終わりまでを見据えた“工芸的なしまいかた”を考えてやってみようというものです。方法や価値の見い出し方はさまざまあると思いますが、まずは身近な陶磁器からスタートさせることにしました」

具体的には、ご家庭で使われなくなった中川政七商店の商品を回収し、修復が必要なものには手を入れて、店舗で再販売します。修復が難しい場合は原料へと戻し、新たなものづくりに活かす予定です。将来的には対象を衣類にも広げていくことを視野に入れています。

「陶磁器の金継ぎも、修復させて長く使う日本の伝統文化ですよね。捨てずにものを生かしつつ、新たな佇まいや美しさも上乗せされて、より愛着が深まる。

このような次へのつなぎ方をデザインすることは、おばあちゃんの知恵袋的にもともと日本にあった考え方です。大量生産・大量消費の時代になり、皆そのやり方がわからなくなってしまっていますが、使われなくなったものが古物として新たな価値を見いだす可能性もありますし、捨てられそうなものをアートとして再生することもできる。

私たちがその舵取りをして、将来的には『中川政七商店へ聞けば日本らしいものの終わらせかたが分かるし、信頼して任せられる』となることを目指したいですね」

再販売による売上の一部はメーカーや産地へ還元し、次のものづくりを支える力になることも目指しています。

愛用品を、手放す・直す・つなぐという新たな選択肢

「C KOGEI」最初の回収対象は陶磁器。今回は千石が自宅で愛用してきた品々の中から、プログラムの対象として実際に手放すうつわを選んでもらいました。

自身で丁寧に選んだものがそこかしこに並ぶ

自身で丁寧に選んだものがそこかしこに並ぶ

インタビューの様子を不思議そうに見守る、愛犬・福ちゃん

インタビューの様子を不思議そうに見守る、愛犬・福ちゃん

料理が得意なご主人と暮らすキッチンには、長く使われてきた道具やうつわがずらり

料理が得意なご主人と暮らすキッチンには、長く使われてきた道具やうつわがずらり

「窯元さんや作り手さんを知って『素敵!』と思うと、つい『これください』となるんです。でも収納には限界があるので、夫から『もう入りませんよ』と言われていて(笑)」

そう話す通り、食器棚の中には所狭しとうつわが並びます。

所狭しとうつわが並ぶ食器棚(ほんの一部)

所狭しとうつわが並ぶ食器棚(ほんの一部)

どのうつわにも思い入れがあり、選ぶ手は自然と慎重に。

最初に、たくさん揃えていた「産地のうつわ『豆皿』シリーズ」の中から3枚が選ばれました。

「お漬物をちょこんと乗せたり、ペッパーミルのソーサー代わりにしたり。使い勝手がとてもよくて、つい揃えて増えてしまいました。まだ綺麗だけど、『C KOGEI』をきっかけに一旦手放して、次の人に使ってもらえれば。食器棚を少し開けて、いま興味がある新しいうつわを迎えるのもいいですね」

ファッションと同じくうつわにも、ときめきを感じるその時の推しがあったりします。

「今はガラスのものに惹かれるとか、お揃いで欲しいなとか。ライフステージやスタイルによって好みが変わることもあります。少し登場回数が減ってきているものは、手放しどきなのでしょうね」

やちむん、益子焼、瀬戸焼の豆皿3枚が選ばれました

やちむん、益子焼、瀬戸焼の豆皿3枚が選ばれました

続いて棚からピックアップされたのが、「常滑焼の塩壷」。

「これは試作品で世の中にないサイズなんですけど、ずっと使っていたら縁の部分が少し剥げてきて。自分で金継ぎをしようと思って、ベースの漆塗りまでチャレンジしたんです」

ところどころに見える赤い継ぎ目が、丁寧に使われてきた歴史を物語っています。

「まだ使えるけど、これも次の人に使ってもらうのもいいかな。また少し剥げてきているから、まずは金継ぎをしてもらわないとですね」

丁寧に使い込まれてきたことがわかる塩壷。金継ぎを教えてくれたのは、先代社長のお母様

丁寧に使い込まれてきたことがわかる塩壷。金継ぎを教えてくれたのは、先代社長のお母様

そう話しながら、合計4点の陶器が回収のために選ばれました。

ものの未来に選択肢を与えて

陶磁器以外にも、手放すとしたらどんなものがありそうでしょうか。中川政七商店でおなじみの「食洗機で洗える漆椀」も候補に挙がりました。

「これは、ほぼ毎日使っているくらい登場回数が多くて」

漆塗りにもかかわらず食洗機で洗えることから人気の高い同商品。

「6、7年くらい使っているわりには綺麗なんですけど、裏側は少し剥げかけているようなところも出てきて。でも、塗り直しをしてもらえたら、まだ長く使えるんですよね」

今回は陶磁器だけですが、今後、他の原料のうつわや衣類の回収も考えていきたいと、その可能性に期待を膨らませています。

福ちゃんのおさんぽなどで、夏場はほぼ毎日着て愛用しているという麻布Tシャツ。衣類の回収が始まれば手放そうと思っていたものの、「まずは染め直しをしたい」とのこと

福ちゃんのおさんぽなどで、夏場はほぼ毎日着て愛用しているという麻布Tシャツ。衣類の回収が始まれば手放そうと思っていたものの、「まずは染め直しをしたい」とのこと

「実際に回収に出したいものを探してみたことで、手放してもいいかなと思う品もありましたが、直してまだ使いたいと思うものもたくさんあることに気付きました。

これは中川政七商店で買ったものじゃないけど、思い入れがあるから直して使いたいんです」

と見せてくれたのは、少し欠けた部分のある、風合いのよい深皿。

初めて窯元で購入したという作家ものの深皿。色むらや貫入が重なり、味わいが増している。思い入れがあり、金継ぎをして使い続けたいと話す

初めて窯元で購入したという作家ものの深皿。色むらや貫入が重なり、味わいが増している。思い入れがあり、金継ぎをして使い続けたいと話す

能登を旅した際に一目惚れして購入した輪島塗のマグカップ。「塗り直しをして一生使い続けたい。漆は本当に長く使える素材だと思います」

能登を旅した際に一目惚れして購入した輪島塗のマグカップ。「塗り直しをして一生使い続けたい。漆は本当に長く使える素材だと思います」

「プログラムで回収できるものは、まずは中川政七商店でご購入いただいた商品を対象としています。回収品を安全かつ適正に取り扱うため、現時点では対象を絞って取り組みを進めているところです。

今後、制度や処理体制の整備が進めば、他社でご購入された商品についても、回収の可能性を検討していきます」

「ものの行く先には、本来さまざまな選択肢があるはずです。でも今は、しまい込むか捨てるかしかなくて、その捨て方さえよく分からないのが現状なのかなと。

自分がものとどう付き合い、どう終わらせるのか、あるいはどうつなぐのか。選択肢がなければ考えること自体できないので、まずは中川政七商店が『C KOGEI』でその選択肢を提案する。

その中からそれぞれが『自分はこの道具とどう向き合いたいか』を選んでもらえたらいいと思っています」

まずは、自分の身の回りにあるものと向き合ってみる。長く使い続けるもの、手放すもの。そこを見つめ直してみる小さな一歩が、工芸の未来を支える循環につながっていくのかもしれません。

「C KOGEI」の背景にあった、国際認証「B Corp」の取得

少し話は変わりますが、中川政七商店は2025年8月、国際的に公益性の高い企業を評価する「B Corporation™」(以下、B Corp)の認証を取得しました。

「先代がよく『いい会社でいたいよね』『いい会社と仕事をしたいよね』と話していたのですが、コロナ禍の頃に改めて “いい会社”って何だろう、って考え始めたんです」

‟いい会社”とは何か。社内で議論を重ねるうちに出会ったのが「B Corp」の認証制度でした。

「B Corp」は、ビジネスを通じて社会をより良く変えていくことを目的とし、社会や環境に配慮した公益性の高い企業を認証する制度

「B Corp」は、ビジネスを通じて社会をより良く変えていくことを目的とし、社会や環境に配慮した公益性の高い企業を認証する制度

「中川政七商店は、『日本の工芸を元気にする!』というビジョンを軸に事業を行う、ビジョンドリブンな会社です。一方で、やりたいことを続けて、成長し続けるために『利益』は欠かせません。さらに、そこに『個別善』と『共通善』が重なる会社こそが、“いい会社”なのではないかと定義しました」

「個別善」とは、自分たちが善いことと考えて実現を目指していること。そして「共通善」とは、環境や多様性など皆で取り組む、社会全体にとって善いことを意味します。

「個別善」に比べて「共通善」は幅が広く、考えるのは容易ではありません。そこで知ったのが、「B Corp」の認証制度でした。

「この外部評価を得ることは、『共通善』の指針になるかもしれない」と感じたことから、2023年より取得を目指しはじめたのです。

2025年現在、唯一出版されているB Corpの日本語解説本が大いに役立ったそう

2025年現在、唯一出版されているB Corpの日本語解説本が大いに役立ったそう

取得までのプロセスは、一筋縄ではありませんでした。すべてが英語で質問数も膨大。オンライン上で答えていくと、それに合わせて次々と深掘りされ、答えれば答えるほどエビデンスを求められます。最初チャレンジした時のスコアは、わずか24点。合格基準は80点以上。

「恐ろしいほど点数がとれなかった。これはもう果てしないと思いましたね」

特に戸惑ったのは、これまであまり意識してこなかった視点です。

「人種問題や平等な機会、性自認や環境に対する具体的な経営努力など、“日本の工芸を元気にする!”というビジョンのもとでは、あまり深く向き合ってこなかった問いに何度も向きあうことになりました。その過程で、自分たちがいかに考えてない領域が多いのかが分かりましたし、世界基準との距離に気づかされましたね」

と振り返ります。

一方で、評価される部分もありました。

「地方の産地で家族経営を続け、小さな商圏の中でもその土地らしいものづくりを長く続けてきた工芸の在り方は、『巨大な資本主義のルール則ってビジネスをすることだけが正解ではない』というB Corpの思想と、実は近い部分も多くて。日本の工芸文化にも通じるものがあるのが面白かったですし、そこをサポートしている点はとても評価していただきました」

取得までは、学びと気付きの連続で、外部の力も借りながら、包装資材の見直しや社内ルールの改善など一つひとつ行動に落とし込み、2025年8月にようやく認証を取得しました。

B Corpの取得を社内に伝えた当初は、戸惑う空気もあったそう。「でも次第に日常の中で『これってB Corp的にどうなんでしょう?』という声が自然に出てくるようになりました」とのこと

B Corpの取得を社内に伝えた当初は、戸惑う空気もあったそう。「でも次第に日常の中で『これってB Corp的にどうなんでしょう?』という声が自然に出てくるようになりました」とのこと

もちろんこれはゴールではありません。環境への配慮だけでなく、経営の透明性や働き方の具現化など新たな課題がすでに見えています。

「むしろ、ここからやらないといけないことがたくさんある。B Corpの基準も今後見直され更新されていきます。『将来をどう考えて、どのようなサービスに落とし込み、世の中にいいことやっていきますか?』という内容を問われる項目もあって。それを中川政七商店のプロダクトで考えた末に浮かび上がったのが、『C KOGEI』という具体的な取り組みでした。

これからも指針としてB Corpを活用しながら、会社も、働き方も、社会との関わり方も、常に足りないことを認識して、アップデートし続けていきたいですね。この視点は今後工芸の世界でも必要になってくると思います。

その時に、いま私たちが経ているプロセスを、工芸の作り手たちとも共有していけたら」

と、先を見据えています。

工芸を未来につなぐ、中川政七商店の歩みは始まったばかりです。

文:安倍真弓

写真:黒田タカシ