もう、とにかく乾燥肌です。お風呂上りには顔も体も保湿をたっぷり。

朝も洗顔をしてから保湿は忘れずに。それでも夕方には目の周りがかさかつく感じが…。

そんな万年乾燥に悩む私が最近、「いい!」と思える洗顔石鹼に出会えました。

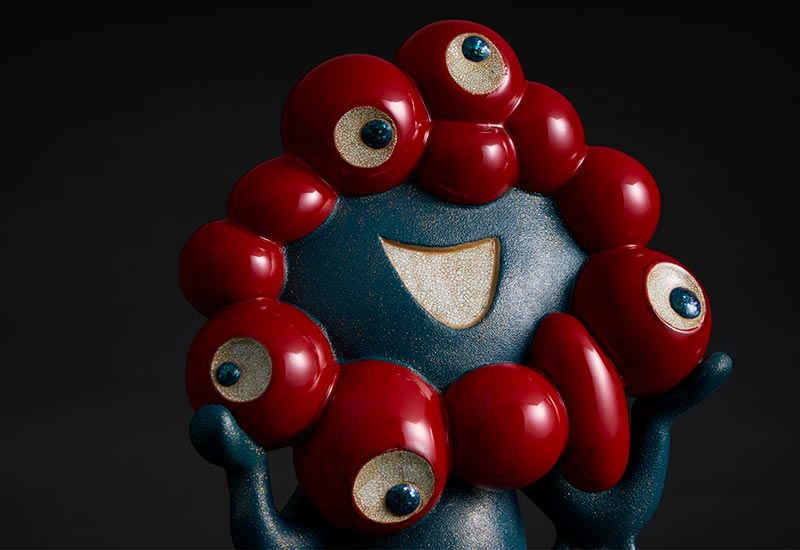

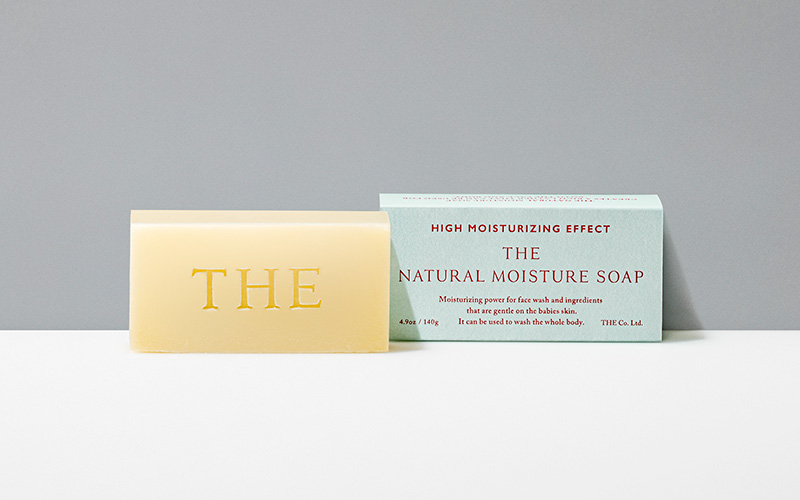

世の中の新たな定番を生み出すブランド「THE」の新商品「NATURAL MOISTURE SOAP」です。

これで洗うと、しっとりすべすべ!

モイスチャーと名前に付くくらいだから、うるおう成分でも入っているのかな?と思い調べてみると、「肌へのやさしさ」と「保湿」にとてもこだわって作られている石鹸だということがわかりました。

詳しくはこちらの商品説明を読んでください!こだわりすぎてかなり長文なんです…(笑)

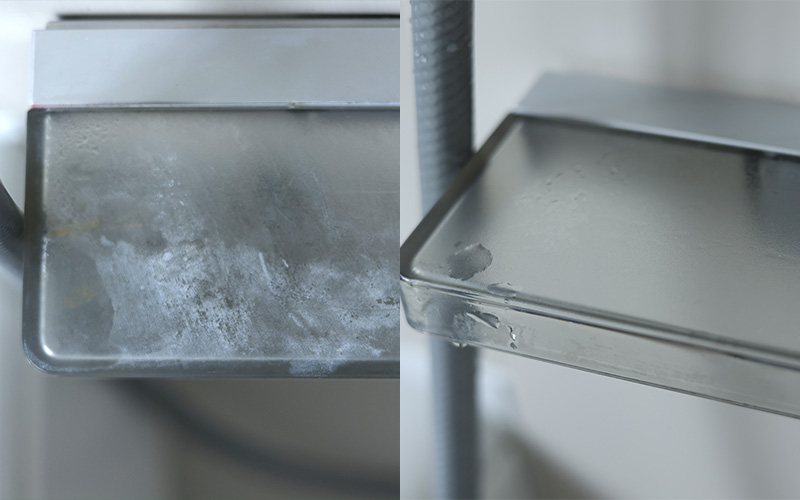

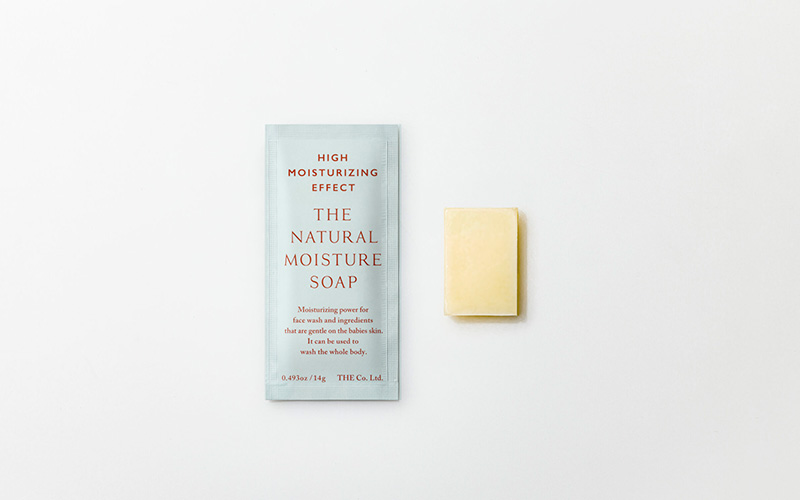

私自身、石鹸は長く使っているものがあり、急に変えるのも勇気がいるなぁ、、と思っていたところ、およそ10分の1の量のミニサイズがあるとのこと!お試しということでひとつ使ってみることにしました。

持って帰ったその夜、さっそく顔を洗ってみました。

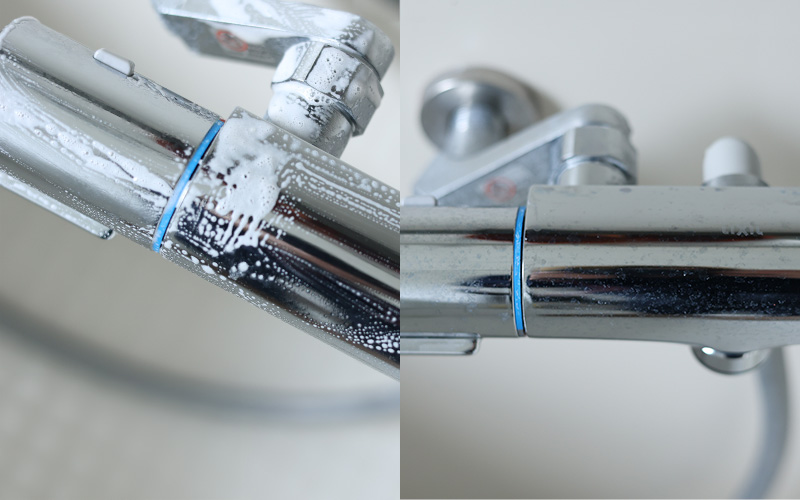

洗顔ネットで泡立てると思った以上に泡立ちが良く、顔に乗せると細かい泡に包みこまれました。

洗っているときは意外とさっぱりしていて、きゅっきゅとしっかり洗える感じがします。

水で流す際も泡切れがよく、パシャパシャする回数が減って楽だな〜と思いつつ、あれ?思ったよりさっぱり系?しっとりという話じゃなかった!?と少しだけ不安に。

ところが洗いあがりのお肌を触ると、ちゃんとしっとりしているのです。初めは気のせいかな?とも思っていましたが、数日使ってみるとやっぱり!と実感。

洗顔後いつも「一刻も早くスキンケア!保湿!!」と焦っていた気持ちが少し和らいでいることに気がつきました。

なんだ?この不思議な石鹸は?

と思いながらも使用感が癖になり、ミニサイズがなくなったので普通サイズを即購入。

保湿力以外にも個人的に好きなポイントを紹介させてください。

・香りがナチュラルで毎日使いやすい

6種のオーストラリア製天然精油をブレンドしたというこだわりっぷり。毎日肌にのせるものは、香りも大切にしたい。こちらの石鹸は強すぎないほんのり自然な香りで癒されます。

・全身に使える

季節や肌の状態によって全身洗い分けられるのも嬉しいところ。ずっと気になっている背中の乾燥にも良さそうなので、しばらく試してみようと思っています。

・洗いあがりが自然

つっぱったりキシキシしたり、肌に負担がかかる感じがなく、いつでも自然な状態の肌に洗いあがります。

・1日気持ちのいい肌で過ごせる

個人の感想ではありますが、朝の洗顔に使うと、1日の終わりまで肌がもちっとしながらも、さらさら?すべすべ?しているような感じがするんです。自分の肌ながら、思わず触りたくなるような気持ちよさです…!

もちろん保湿剤もしっかり使った上ではありますが、一番の悩みだった目周りの乾燥も気になりづらくなっているような…。

そんなこんなで私がすっかりこの石鹸にはまっていると、敏感肌で顔に触れるものにかなり気を遣っている家族も「この石鹸なんかいい…!」と毎日使うように。

そんな風にみんなで使えるのも嬉しいポイントです。なんと0歳の赤ちゃんから使えるそう。肌にやさしい成分と自然な洗いあがりのおかげで、年齢や肌質を選ばないのかなと思います。

ちなみに、乾燥肌ではない他のスタッフにも使ってみてもらったのですが、「しっかり汚れが落ちる感じがする!特に重すぎたりべたつく感じもない」と好評でした。

石鹸ひとつ、と思うと少しお値段は張りますが、丁寧に使うと減りも遅くなり長持ちしているので、私の場合はコスト面もクリアです。(3人家族で毎日全身に使って2か月ほど持つそう)

不思議な使い心地を言葉にするのが難しいのですが、とにかく毎日心地よく使えるお気に入りの石鹸です。気になった方はぜひ一度ミニサイズからお試しください!

<関連商品>

THE NATURAL MOISTURE SOAP(約140g)

THE NATURAL MOISTURE SOAP ミニ(約14g)

<関連特集>

文:岩井