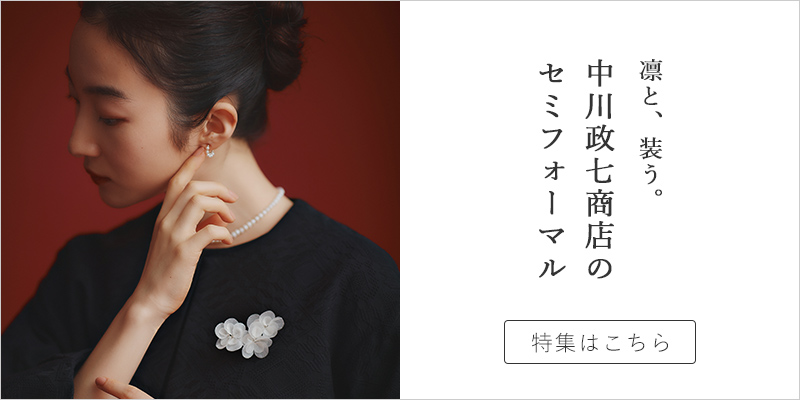

自分らしい服ってなんだろう。年を重ねるごとに、似合うものも自分の好みも少しずつ変わってきました。

シルエット重視だった20代、何を着ればいいか迷走した30代前半。30代後半~40代になると、素材や質感など布自体が気になるように。

着心地のよさはもちろん、年相応の服を着ているという安心感を求めているのかもしれません。日常の服はもちろん、特別な日となると、その安心感は一層大切です。

その場にも、年を重ねた自分にもふさわしい服。

中川政七商店のセミフォーマルシリーズは、そんな思いに応えてくれる一着です。デザイナーの一人である山口に、どんな風に考えて作ったのか、話を聞いてみました。

「私は30代後半で出産して、上の子の卒園式入学式を経て、また数年後には下の子の卒園のタイミングを迎えます。

この年でそういった式に出ると、周りのお母さん達は年下の方も多いんです。20代の方と同じ服を着ても似合わないし、それなりに年を重ねてる分似合うものを着ていたいと感じます。

ものづくりに信頼を置ける服を身に着けていると、背筋が伸びてそれが自信にも繋がると感じました」

自身の経験を糧にしながら作り進めていった、中川政七商店のセミフォーマル。

2019年からさまざまな型を発売し、それぞれにデザインのテイストが異なりますが、そこには共通する一つのコンセプトがあると言います。

「中川政七商店のセミフォーマルを貫くものは、“世界に誇る日本の技術”です。

テイストの好みは人それぞれですが、普段着ではなく特別な日に着る服なので、身に着けると自信に繋がるものを作りたいと考えました。そこで、技術も世界に誇れるようなものを採用しています」

ものづくりを知ることが自信に繋がるということで、一つずつ、どんなものづくりの背景があるのか、お話したいと思います。

素材の表情が際立つ凛としたデザイン「リネンコットンとサテンのシリーズ」

ハリとコシのあるリネンコットンに上品な光沢のサテン生地を合わせ、シンプルながらきりっとした表情に仕上げました。落ち感のある生地が体のラインをきれいに見せ、特別な日に華を添える一着です。

「パンツはウエスト部分がサテンなんですが、シャツをインして着た時にベルトっぽく見えるというか、映えるポイントになるかなと。ジャケットを着る際も、前を開けるとちらっと見えるようになっています。

ワンピースはフェミニンになりすぎないというか、大人の女性の少し控えた華やかさのあるデザインになりました。子どもの卒業式など、あまり可愛い、華美な雰囲気がそぐわない場にも良いのかなと。

袖がうっすら透けるくらいの薄い素材になっていて、ジャケットとあわせた場合にも腕が動かしやすく、着心地が良いのを感じていただけると思います」

・リネンコットンとサテンのジャケット

・リネンコットンとサテンのワンピース

・リネンコットンとサテンのパンツ

縁起の良い菱文様が生地に浮かぶ「ジャカード織の菱紋シリーズ」

縁起の良い菱紋をジャカード織の繊細な陰影で表現した、ジャカード織の菱紋シリーズ。2025年にジャケットとワンピース、2026年にはジャケットとセットアップになるスカートが加わりました。

中川政七商店のセミフォーマルのなかでも、縦のラインをすっきりと見せるやや細めのシルエットで、ワンピースは足が隠れるロング丈です。

「中川政七商店のセミフォーマルシリーズでは、毎年お客様から届く様々なお声も参考にしながら開発しています。そのなかで、スタイルが良く見える、少しだけ細めのシルエットのご要望にお応えできたらと思い作ったのが、今回のシリーズです。小柄な方で、ワンピースが少し大きいという場合には、ジャケットとセットアップでスカートを着用していただければと思います。

模様を織り込んで作るジャカード織の生地は、厚みがあって立体的に見えるのが特徴。今回の生地では、ハレの日にもふさわしい縁起の良い菱文様を織り上げました。60年以上も前に製造された貴重な織機を使っており、ジャカード織の凹凸が生み出す陰影の美しさを際立たせています」

・ジャカード織のジャケット 菱紋

・ジャカード織のワンピース 菱紋

・ジャカード織のスカート 菱紋

自然の景色を思わせる、波皺の表情「リネンキュプラの波皺シリーズ」

昨年発売となり、幅広い世代の方にお求めいただいているリネンキュプラの波皺シリーズ。ベーシックでシンプルなデザインの尾州ウールシリーズや、華やかな見た目が特長の重ね襞シリーズとは、あえて印象が異なるようにとデザインされました。体のラインを拾わず全体をすっきりと見せてくれるシルエットが心強い一着です。

「上質感があって大人っぽいものを作りたくて、絹織物をはじめ高級裏地の産地として歴史が深い、山梨県の富士吉田市で織られた生地を使用しました。上質な布の美しさが映えるように、あえてすとんとしたシルエットを採用し、シンプルな形で作っています。

生地に揺れる波皺の表情は、経(たて)糸に使用したキュプラと、緯(よこ)糸に使用したリネンや綿の、それぞれの縮率の違いから生まれるもの。なみなみとした揺らぎが、水面のさざ波や富士山の裾の尾、地平線・水平線などを思わせてくれるので、『風景の見える布』をコンセプトにしています」

・リネンキュプラの波皺ジャケット

・リネンキュプラの波皺ワンピース

※担当デザイナーにものづくりについてインタビューした記事はこちら

古い織機でしか出せない細やかなレース「刺繍のかさねブラウス」

ジャケットの下に着たり一枚でさらりと着用したりと、何かと活躍する、刺繍のかさねブラウス。

「レースというと海外のイメージを持たれる方も多いと思いますが、じつは日本で独自に進化を遂げ、いいものを作っているんです」

あえて古い機械でゆっくり織ることで、ふんわりと⽴体的なふくらみや、繊細な模様を表現しています。

「フォーマルなシーンでは、基本的にはジャケットを羽織っていることが多いと思いますが、長時間過ごす中で温度調整したいタイミングもあります。

でも、ジャケットを脱ぐと急に質素な印象になってしまったり、透けてしまったり…脱ぐのをためらうことがあって。そういう不安がなく、脱いでも華やかさが損なわれないものにできたらと思って、前面を二重にして刺繍を刺しました」

最後に、中川政七商店のセミフォーマル、どんな風に着てほしいですか?と聞くと、

「ハレの日にはもちろん、ちょっとしたお出かけにも、普段からたくさん着てもらえると嬉しいです」

とのこと。

中川政七商店のセミフォーマルは、シリーズを通して天然素材をベースに作っているため、素材感がマットで落ち着きがあります。きちんと感や品はありつつも、確かにちょっとしたお出かけなど、日常のシーンでも使いやすい質感です。

ものづくりについて語りたくなる、特別な日に自信をもたせてくれる服。フォーマルシーンにも、ちょっとしたお出かけにも、様々な場で一緒にお出かけしていただけたら嬉しく思います。

<関連特集>