こんにちは。細萱久美です。中川政七商店のバイヤーを経て、現在はフリーにてメーカーの商品開発や仕入れなどの仕事をしております。

大学生の頃から器に興味を持ち、陶芸も習っていました。なんだかんだで10年近く習っていたような。その割に上達しなかったので作品はあまり残っていませんが、いずれまた習いたいと思っています。

気に入った器もよく買いましたが、20代では海外ブランドの食器が流行っていたので、買うのはほとんど洋食器。例えば今ではすっかり身近なデュラレックスのピカルディグラスは、30年程前にF.O.B COOPオーナーである益永みつ枝さんがフランスから輸入販売し始めて人気が広まりました。グラス1個にフランス文化を感じてワクワクしたのを覚えています。

現在は、どちらかといえば日本の器を中心に、中国や韓国などアジア圏の食器が生活に馴染んでいます。正直こだわりは結構強くて、各地の窯元や作家もの、古いものなど気に入ったものを一つ一つ集めています。

もはや公私の線引きもしていませんが、日本各地に行く機会があると、陶磁器産地であれば、なるべく窯元を訪ねるようにしています。現在奈良に住んでいることもあり、比較的西日本が多いのですが、山陰・山陽も窯元巡りを目的に旅するのにも最適な地域です。私も何度か行ったことがあります。

例えば島根県だと、比較的大きくて有名な「出西窯」、黄釉が印象的な「湯町窯」、「袖師窯」は様々な釉薬を使いこなします。いずれの窯も、見やすく選ぶのが楽しいショップがあるので、旅の思い出にお気に入りの器を探すのにもってこいだと思います。

島根県松江市の老舗、布志名焼・船木窯

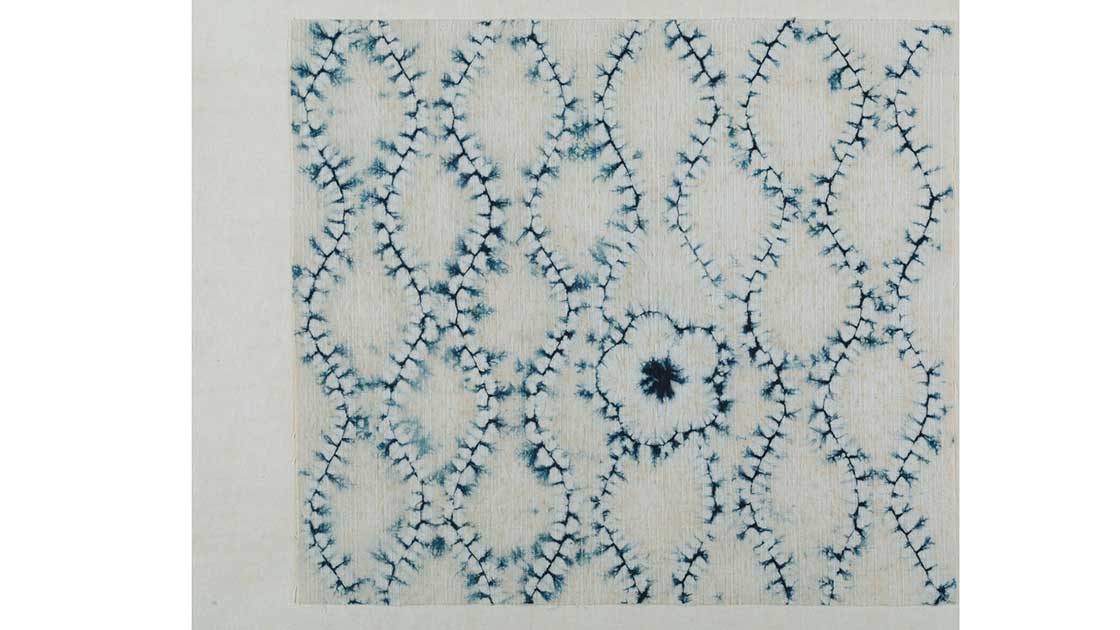

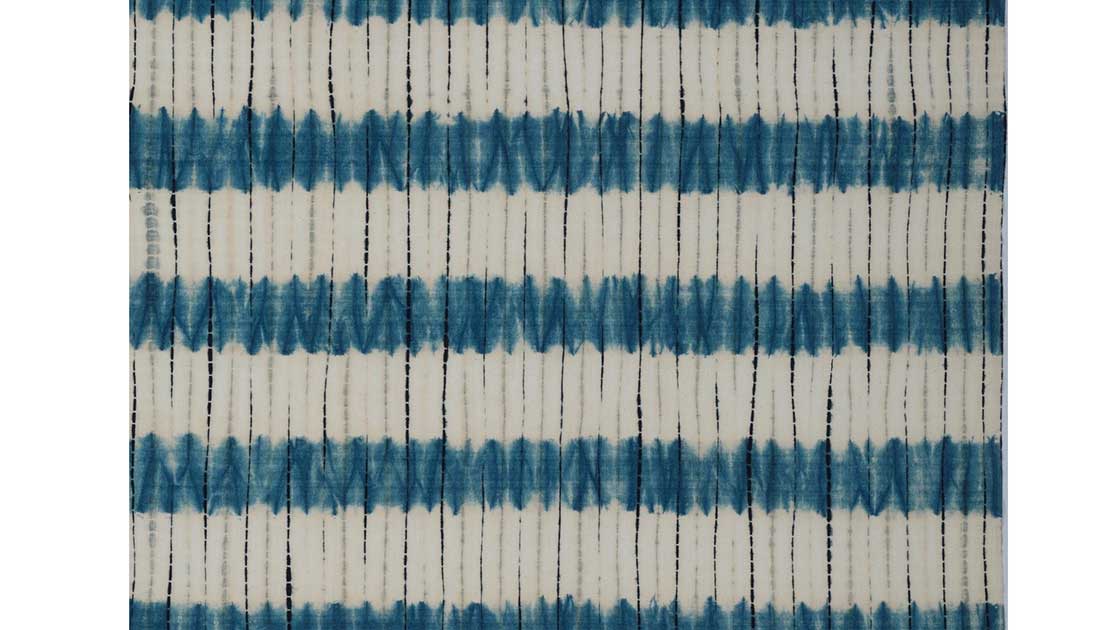

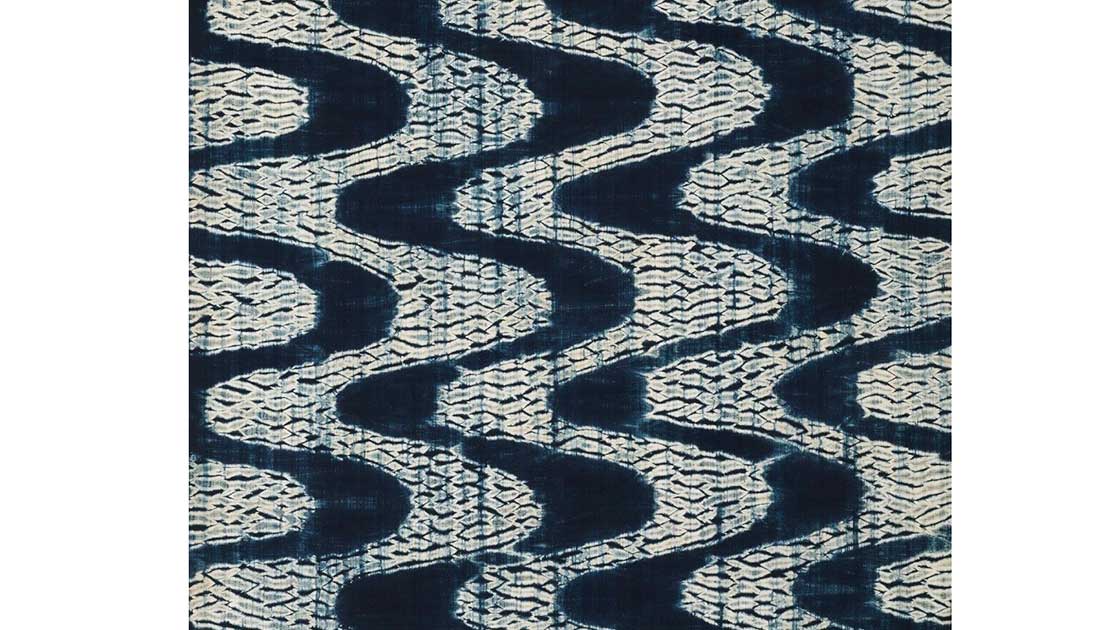

今回ご紹介するのは、ちょっと趣の違う窯元の「布志名焼(ふじなやき)船木窯」。松江市の宍道湖畔にあります。江戸時代から続く老舗の窯で、現在6代目の船木伸児さんが作陶を継承されています。

船木窯は、4代目道忠が個人作家の道を選ぶと、民藝運動家の濱田庄司やバーナード・リーチ、柳宗悦たちと出会い、西洋風の陶技を取り入れたり、来待石(きまちいし)を使った、独自の布志名黄釉を完成させました。

6代伸児さんがご在宅だと、バーナード・リーチが泊まった部屋や作品、4代・5代の作品やら各国から蒐集されたインテリアが拝見できるスペシャルな窯元です。

伸児さんは布志名黄釉を守りつつ、独自の造形と意匠を生み出しています。この黄釉はとても温かみのあるなんとも魅力的な色。見た瞬間に魅了されましたが、量産する作陶ではないので、正直衝動買いできる価格ではない作品も多いです。

どうしようかと悩んでいたら、ショップにちょっとしたB品が手の届く価格で販売されていました。黄釉の大皿もあったので、飾り皿のつもりで思い出として購入。

一見、実用には難しいかなと思ったのですが、これは嬉しい誤算で実際に盛り付けると料理が美味しそうに見えます。レモンのような楕円も使いやすく、盛り付けも野菜から肉からパスタまで何でも合うのです。特に来客時には必ず出番のある頼もしいお皿。

理性的には、ベーシックで使いやすそうな食器を選びがちですが、主役を張れる食器のパワーを思い知りました。飾っても美しく、使ってより美しい「用の美」。一見の価値以上のものが見つかる「船木窯」は、行かれる予定があれば事前に連絡をされると良いと思います。

<紹介した窯元>

船木窯

島根県松江市玉湯町布志名437

0852-62-0710

細萱久美 ほそがやくみ

元中川政七商店バイヤー

2018年独立

東京出身。お茶の商社を経て、工芸の業界に。

お茶も工芸も、好きがきっかけです。

好きで言えば、旅先で地元のものづくり、美味しい食事、

美味しいパン屋、猫に出会えると幸せです。

断捨離をしつつ、買物もする今日この頃。

素敵な工芸を紹介したいと思います。

文・写真:細萱久美

合わせて読みたい

〈 わざわざ立ち寄りたい、和菓子の名店 〉

日本のおやつ職人・まっちんと行く、京都の厳選あんこ菓子巡り

細萱久美が京都の名店を食べ歩き。和菓子職人まっちんのプロならではの見解も必見です。

和菓子でめぐる、神在月の出雲・松江

松江は、京都や金沢と並ぶ日本三大菓子処のひとつだと知っていますか?出雲は「ぜんざい」発祥の地だと言われています。歴史をなぞりながら、和菓子と土地の美味しい関係を覗いてみましょう。