こんにちは。ライターの小俣荘子です。

日本では1年365日、毎日がいろいろな記念日として制定されています。国民の祝日や伝統的な年中行事、はたまた、お誕生日や結婚記念日などのパーソナルな記念日まで。数多あるなかで、ここでは「もの」につながる記念日を紹介しています。

さて、きょうは何の日?

11月8・9日、「いいパックの日」です

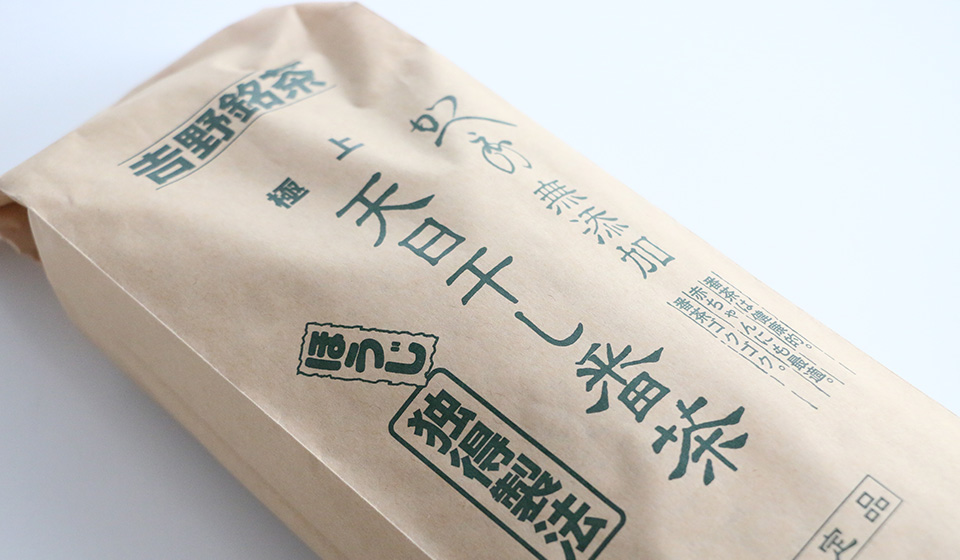

11月8日と9日で「11・8・9 (いいパック) 」と読む、語呂合わせ。簡易包装を勧める日として、通商産業省 (現在の経済産業省) が1991年に制定しました。エコへの意識が高まるなか、現在では、シンプルな包装やエコバックの活用といった考えも浸透してきていますね。

これからの「紙」の可能性を考える

一方、デパートで販売されているお菓子や化粧品、大手テーマパークのお土産品の箱など、商品に付加価値や物語を与える役割を担うパッケージも存在します。

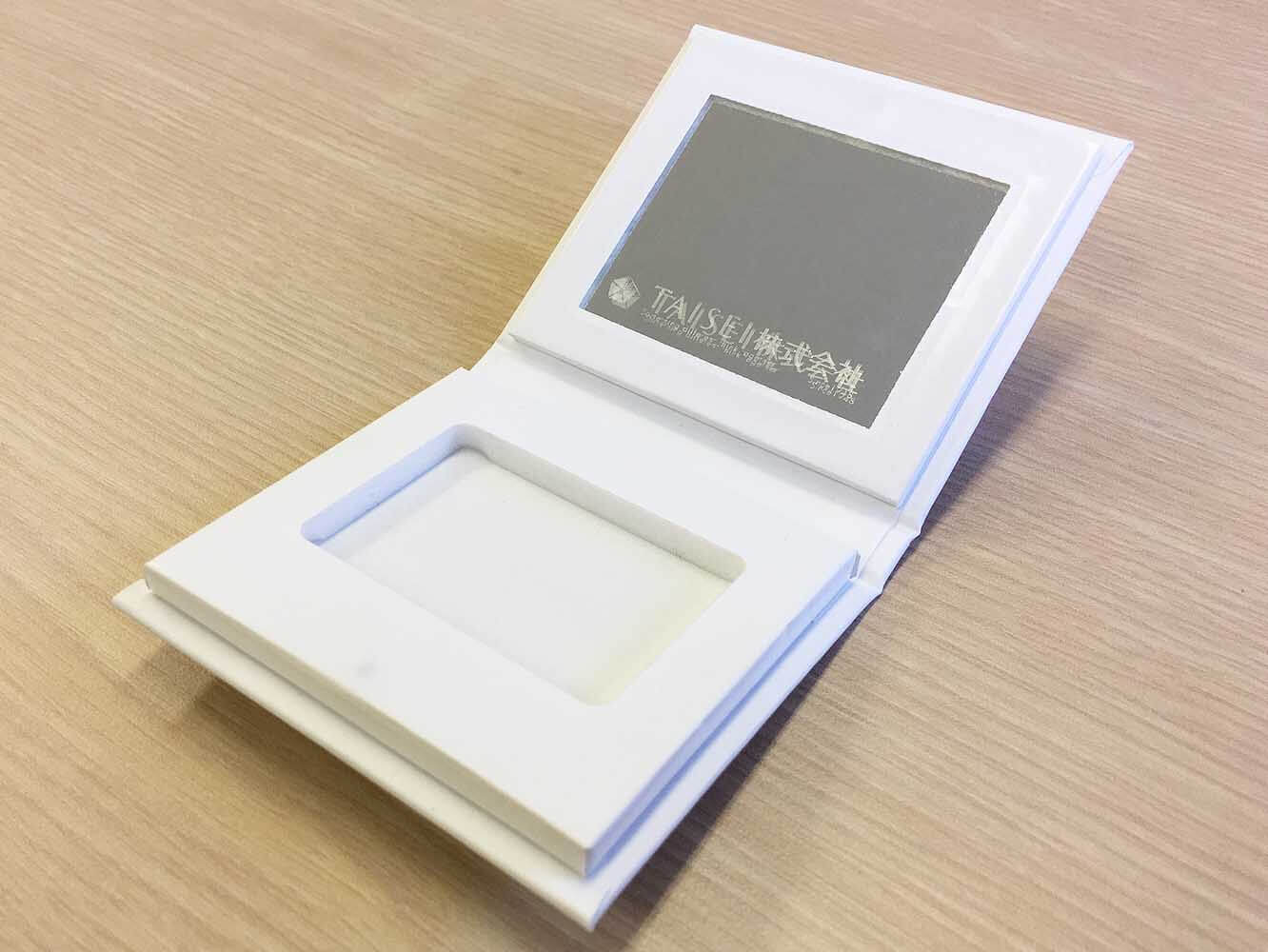

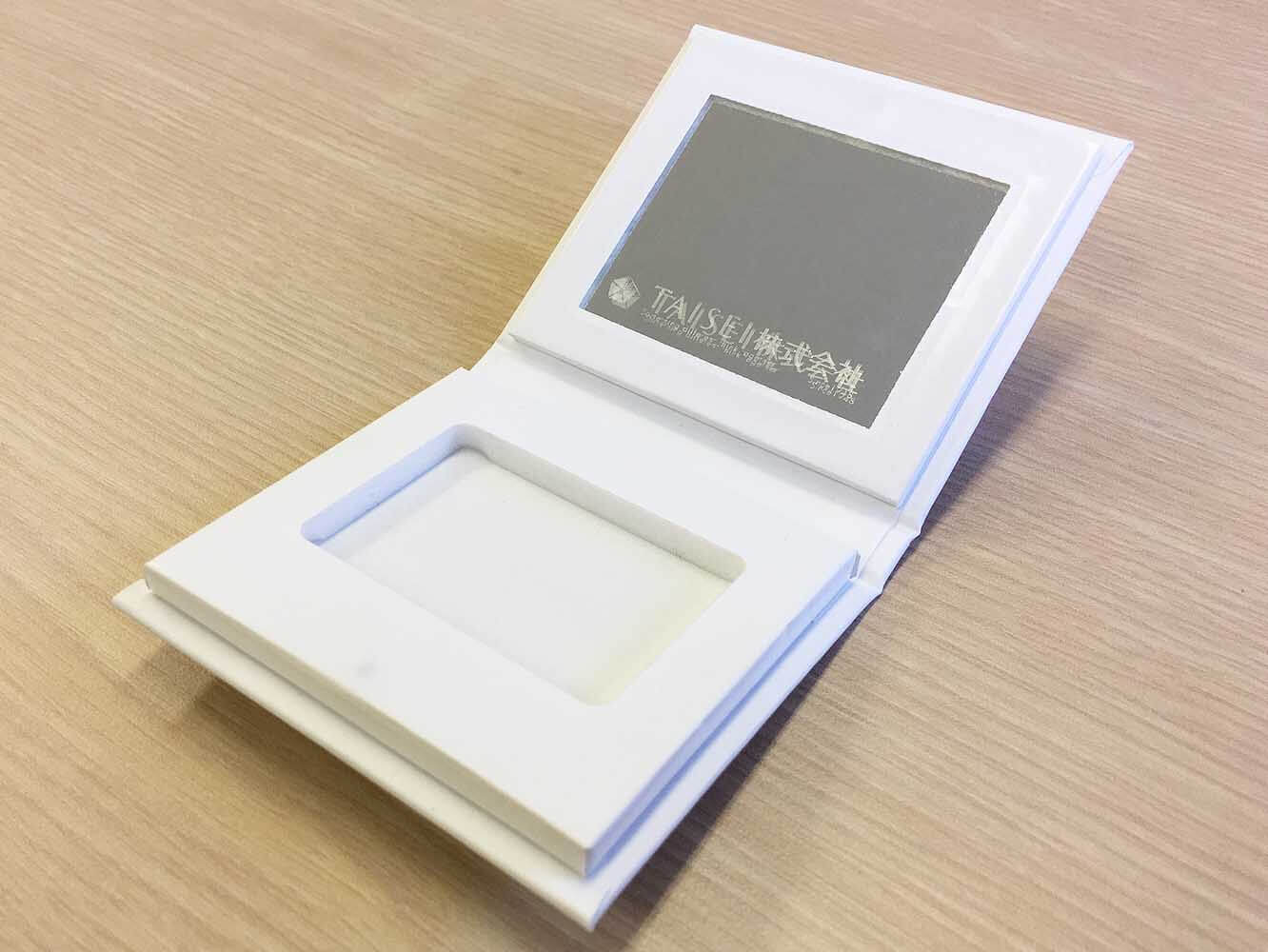

さらには、単に「包む」という役割を超えて、ファンデーションのコンパクトとしてそのまま使える紙箱を開発するなど、包材の次の一手を打ち出す会社もあります。

そのひとつが、TAISEI株式会社。精緻な設計と技術による、機能性とデザイン性を追求した美しいパッケージ作りで高く評価され、紙の印刷・加工の世界で確固たる地位を築いています。

製本の技術を活用して作られた化粧品の携帯ケースとして使える紙箱

製本の技術を活用して作られた化粧品の携帯ケースとして使える紙箱

今日は、パッケージ作りの第一線を走るTAISEI株式会社が新たにチャレンジした、時代と向き合って生まれた新ブランド「大成紙器製作所」が生み出した「もの」について紹介します。

「紙器具」を提案するブランド

TAISEI株式会社の1919年創業時の名前である「大成紙器製作所」を掲げたブランドは、紙から生まれる文化を耕し、作り手と使い手を繋げることを目指しています。

彼らがつくる「紙器具」とは、紙を私たちの暮らしに寄り添う道具と考え、その価値を再発見して「伝える・収める・設える」を理念において、つくられた新しい日用品のこと。

紙を筒状に成形する紙管 (しかん) の技術と手仕事を取り入れた小物入れ「TUBE STAND」。特許を持つ紙管の技術で型くずれしにくい、しっかりとした作り

紙を筒状に成形する紙管 (しかん) の技術と手仕事を取り入れた小物入れ「TUBE STAND」。特許を持つ紙管の技術で型くずれしにくい、しっかりとした作り

スリットのある引き出し型書類ケース「PULL SHELF」。前面のスリットは書類を入れる窓でもあり、引き出す取手にも。スタッキングした際にも引き出しやすい形

スリットのある引き出し型書類ケース「PULL SHELF」。前面のスリットは書類を入れる窓でもあり、引き出す取手にも。スタッキングした際にも引き出しやすい形

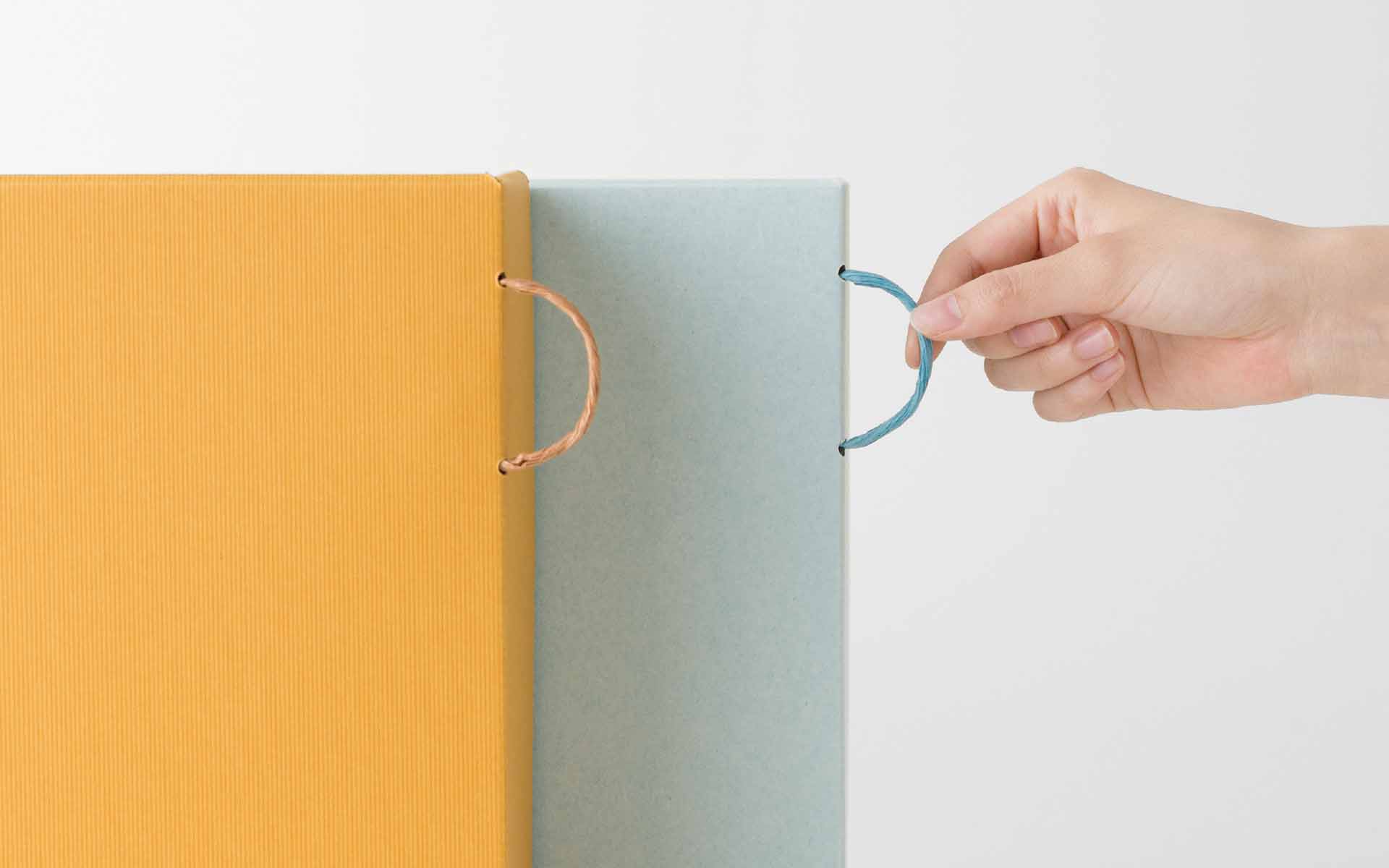

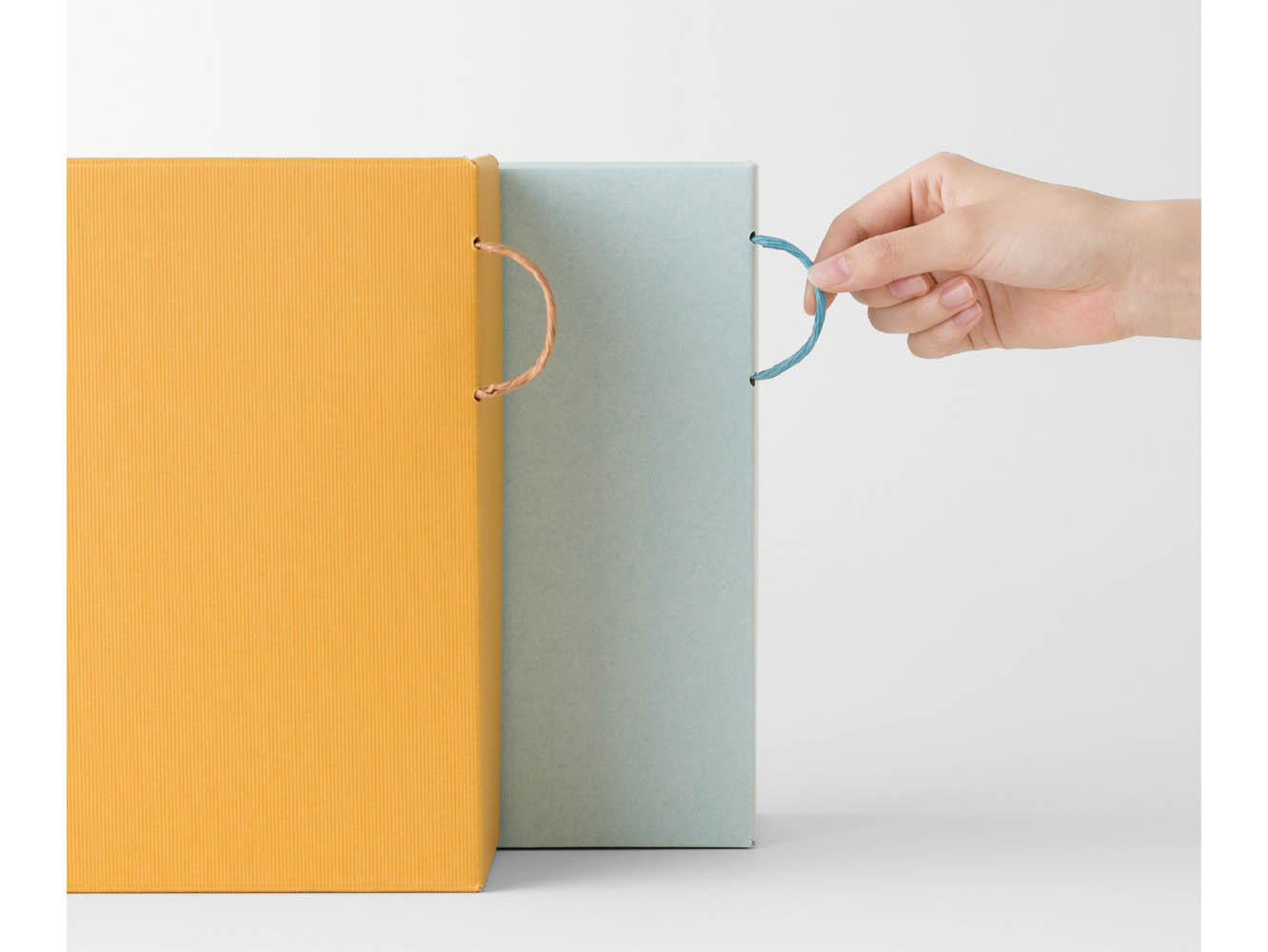

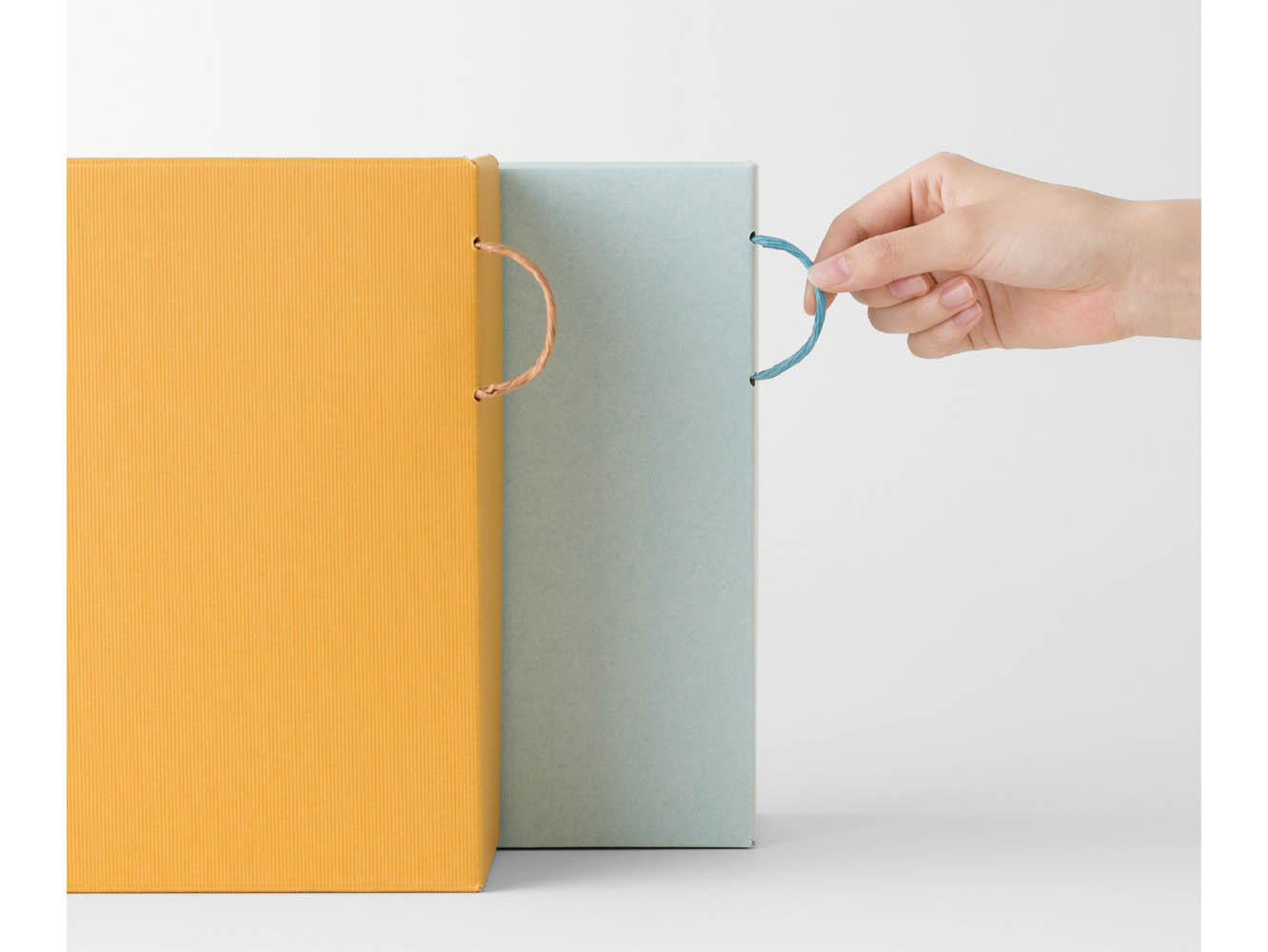

紙ひもの取手がついた書類ボックス「PULL BOX」。手元に引っ張りやすく、箱自体は縦・横のどちらで使っても裏が見えず美しい

紙ひもの取手がついた書類ボックス「PULL BOX」。手元に引っ張りやすく、箱自体は縦・横のどちらで使っても裏が見えず美しい

「『なぜ紙箱屋が一般向けのブランドを立ち上げたの?』とそこら中で聞かれました。

昔ながらの職人気質というか、保守的なところもある業界なので、紙箱を作るならそれに専念して追求するべきという考えの会社さんも多く、かなり特殊に映ったところもあるのでしょうね」

そう話すのは、紙器具の生みの親である、TAISEI社長の細水雄一郎 (ほそみず・ゆういちろう) さんです。

「私たちが大切にしている先代の言葉に“somethig different”というものがあります。

他とは違うこと、新しいことをやってみよう!という考えです。紙の価値を高めていこう、品質の高いものを広めていこう、というチャレンジ精神を持って取り組んでいます」

その言葉の裏には、TAISEIにとっての挑戦だけではない、わたしたち使い手と、業界全体にまたがる「考えのズレ」を埋めていこうという想いもありました。そのきっかけは、細水さんの子ども時代にまでさかのぼります。

妹の罪悪感と、エコ素材としての紙

TAISEI社長の細水雄一郎さん

TAISEI社長の細水雄一郎さん

「今では笑い話なのですが‥‥私の妹は幼い頃、わが家が悪いことをしていると悩んでいたそうなんです。環境問題が大きく取り上げられる時代に紙箱を作る家業に罪悪感があった、と。

でも実は、紙って非常にリサイクル率の高い素材なんです。紙製品全体の6〜7割がリサイクルされています。箱の内側に使われている厚紙などは、ほぼリサイクル紙。

省資源で軽くて、捨てやすい。そして何度も循環させられます。そのため、樹脂や缶などの素材から紙のパッケージに切り替える商品も増えています。何かを包む必要があるとき、紙は環境にとっても良い選択肢なのです。

ただ、デジタル化の波もあり、印刷物が全体的に減ってきているために、質の良い古紙が集まりにくいというのが最近の課題です。そうなると、循環が滞ってしまいますから、古紙でまかなえていたシーンであっても、新品の紙をつくるときの原料であるバージンパルプを使わなければならない状況すら生まれてしまう。

今の状況を見ていて、自分たちの会社のことだけでなく、業界全体を考えて元気にしなければならない。そして健全な循環をさせていきたい。そう考えるようになりました」

「自分たちが好調な時にこそ、業界全体を考えた次の一手に出たい」と細水さんはいいます。そうして考え抜いた末にたどり着いたのが、「紙の道具」だったのだそう。

生活で使われる道具から、紙の良さを伝えていきたい

「化粧品のケースとして使える紙箱の開発などを通して、紙の利点や機能について改めて考えるようになりました。これを違う形でも活かせないか?と。

コストの低さ、素材の軽さ、気軽に扱えること、エコな点など紙の強みは色々とあります。紙の可能性はまだまだ広げられるはずです。

紙の価値をもっと高めて広げていけないかと考えた時に、パッケージのような間接的な商品だけではなく、一般のお客様にとっての直接的な商品そのものを作って魅力を伝えていくことを思い立ちました。もっと生活の中で役立ててもらえる商品が作れるのではないかと。

紙以外の素材で作られることが一般的な生活道具、たとえば収納アイテムなどを紙で作ってみてはどうかと開発が進んでいきました」

紙で作られた道具は、軽くて扱いやすく、素材ならではの風合いが空間に柔らかい印象を与えてくれるものでした。

紙の特性を生かした道具づくり。これから生まれる「紙器具」も楽しみです。

<取材協力>

TAISEI株式会社

<掲載商品>

PULL BOX (大成紙器製作所)

PULL SHELF (大成紙器製作所)

TUBE STAND (大成紙器製作所)

文・写真:小俣荘子

こちらの記事は2017年11月の記事を再編集して掲載いたしました