工芸は風土と人が作るもの。中川政七商店では工芸を、そう定義しています。

風土とはつまり、産地の豊かな自然そのもの。例えば土や木、水、空気。工芸はその土地の風土を生かしてうまれてきました。

手仕事の技と豊かな資源を守ることが、工芸を未来に残し伝えることに繋がる。やわらかな質感や産地の景色を思わせる佇まい、心が旅するようなその土地ならではの色や香りが、100年先にもありますように。そんな願いを持って、私たちは日々、日本各地の作り手さんとものを作り、届けています。

このたび中川政七商店では新たなパートナーとして、全国の里山に眠る多様な可食植物を蒐集し、「食」を手がかりに日本の森や林業に新たな価値を創出する、日本草木研究所さんとともにとある商品を作ることになりました。

日本の森にまなざしを向ける日本草木研究所と、工芸にまなざしを向ける中川政七商店。日本草木研究所さんの取り組みは、工芸を未来へ繋ぐことでもあります。

両者が新商品の素材として注目したのは、中川政七商店創業の地である奈良の草木。この「奈良の草木研究」連載では、日本草木研究所さんと奈良の草木を探究し、商品開発を進める様子を、発売まで月に1回程度ご紹介できればと思います。

4本目となる今回のテーマは「草木を守り、繋ぐ人」です。発売予定の商品で素材とするのは、吉野杉や吉野桧、大和橘、モミ、クロモジ、アカマツなど、奈良の森に育つ草木。多雨で温暖な気候を持つ奈良の山には昔から、多様な樹種がいきいきとその枝を伸ばし、葉を茂らせてきました。

しかし昨今では、そんな草木たちの置かれる環境にも変化があり、健やかな森林環境を育てる人材の不足や特定植物の絶滅危機など、森が抱える問題は多岐にわたります。

「中川政七商店の取り組みが、森を未来へ繋ぐことに少しでも貢献できたなら」。そんな想いから今回は、奈良の森の課題に向き合う二つの事業者に、素材となる草木の提供に協力いただくこととなりました。

森林環境管理を担う人材の学校「奈良県フォレスターアカデミー」

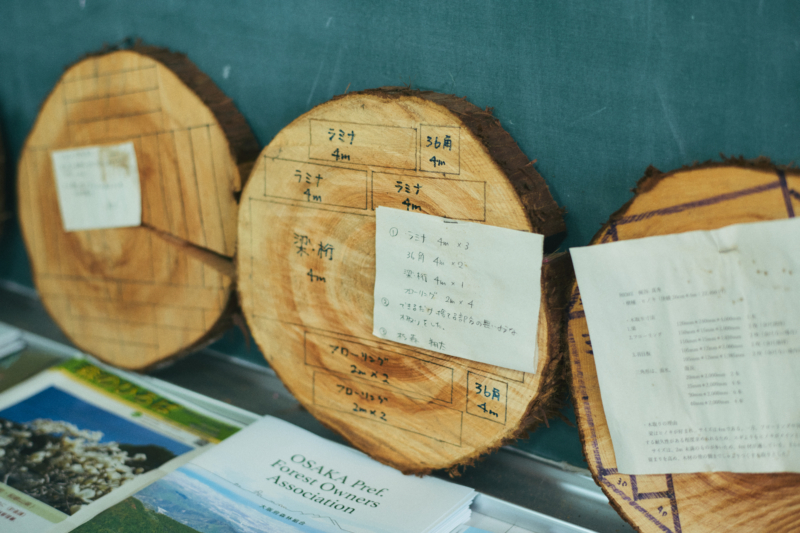

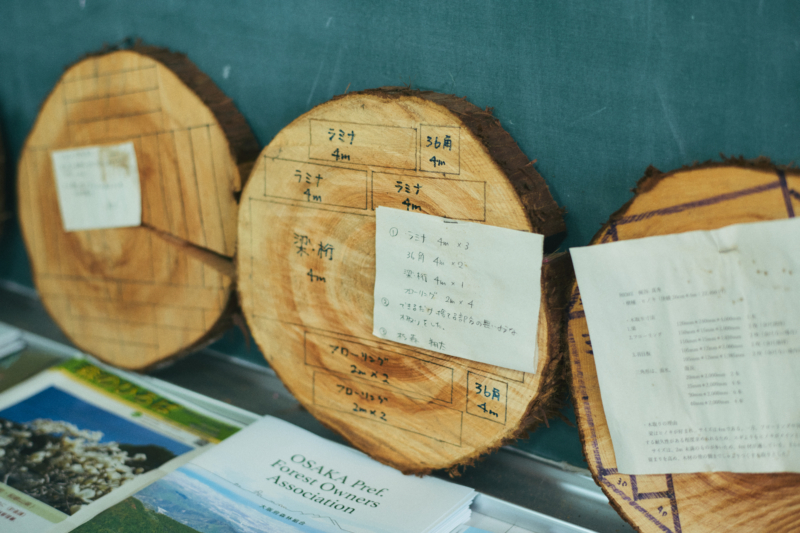

吉野杉や吉野桧をはじめとする、奈良の森に育つ香木の採集に協力いただくのは奈良県フォレスターアカデミーさん。林業が盛んな吉野の地域で令和3年4月に設立された、森林管理者を意味する“フォレスター”の学校を運営する、県直営の教育機関です。その設立の背景には、対症療法的な森の手当てへの危機感がありました。

「平成の二桁頃から林業は斜陽化しており、木材の価格も徐々に下がってきています。それに伴って林業従事者も減り、管理放棄された森林が増えてきた。そこで奈良県では平成18年に『森林環境税』を導入し、その使い道として県が山の手入れを代行するような仕組みを作りました。でも、これがなかなかいたちごっこで。いっこうに改善されない状況が起きていたんですね。

その後に紀伊半島の大水害があり、森林が持つ災害防止機能などの弱まりを痛感する事態となりました。これを受けて県も、対症療法的な森林の手当てではなく、国土保全的な仕組みとして抜本的に森林管理の仕組みからつくり直すことへ意識を変えたんです。

そこで出会ったのが、スイスのフォレスター制度。フォレスターとは森林環境管理のプロフェッショナルを指していて、スイスでは人づくりから取り組むことで健やかな森林環境を育てています。私たちもこれに学び、教育・人づくりから始めましょうという考えになり、アカデミーという養成機関を起ち上げる運びになりました」

取材に対応してくださったのは、同校の校長を務める藤平拓志さん。大学で林学を学んだ後、県職員として森林や林業に関連する仕事に長く就いてこられた方で、現在も県職員として奈良県フォレスターアカデミーの運営を担っておられます。

同校には主に現場技能を身につける一年制のプログラムと、林業経営や森林管理についての学びをより深める二年制のプログラムの、2つのコースが設けられています。特徴的なのは前述のとおり、スイスのフォレスター制度を参考に組まれた独自のカリキュラム。ここでは森林に大きく期待される「木材生産」の学びだけでなく、「生物多様性」「防災」「レクリエーション」など森林を全体的に俯瞰し、管理するための知識を育てられる授業も多数行われます。

そんな内容への期待からか、行政を母体とする林業大学校は他地域にもあるなかで、県外からの志望者も後を絶ちません。

「スイスの森林に関する考え方の特徴は、生産機能だけに特化するのではなく、森林が持つ機能を総合的に把握して管理していくところ。それを実現するためには森ごとの個性を見極められる力が必要で、要は人とセットなんですよ。その人を『フォレスター』と呼んで、育てていくというのがこの学校の考え方です」

毎年20名の定員は、下は18歳から上は年齢制限なく、様々な年代の方が入学するそう。林業関係に勤めていた方だけでなく、全くの畑違いから志す方も多いといいます。

授業は年間1200時間強ほどで、座学は3~4割。残りは実習が占めるといい、この日は森の植生を学ぶ授業にも立ち会わせていただきました。

「ひと口に森林といっても、地域によってその特性は様々です。育つ樹種も違えば、山主(=山の持ち主のこと)の関わり方も異なります。同じ山でも、場所によって育つ木も違う。当校ではそんな森林ごとの生態系や災害リスク判断など、目の前の山をとらえて課題を見つけ、解決できるようになることを目指しているんです。『作業員としての技能を身につけるだけでなく、総合的に森を捉えられる内容を中心にしている』というのは、そういうことですね」

授業の様子。この日は森の植生について実地で学ぶ内容

授業の様子。この日は森の植生について実地で学ぶ内容

卒業生は林業事業体や森林組合に勤める他、森に関係する事業で起業する方も。開校から数年ではありますが、学び舎でできた縦や横のつながりは徐々に広がり、奈良の森の心強い担い手となりはじめています。

「まだ設立から4年ですので大きな成果はお示しできないのですが、行政につく者、民間につく者など、卒業生が出れば出るほど県内各地に散らばっていき、この学校でできた縁を活かして情報交換をしたり、仕事で連携したりという事例が見えてきています。

そうしてその輪が広がって、地域に合った森づくりをしっかり考え実践できることが、この学校の最終目標かなと。林業はあくまで一つの手段で、大切なのはその地域の人が幸せな暮らしをおくれることです。そのために、健やかな環境が未来に続いていくような森林マネジメントをできる人になってもらえたらと思います」

日本最古の柑橘とされる、大和橘の復活を目指す「なら橘プロジェクト」

続いて訪れたのは大和橘(やまとたちばな)の育成を進める、なら橘プロジェクトさん。今回の商品には風味のアクセントとなるように、こちらの素材も使用しています。

大和橘とは橘の別称で、日本固有種であり柑橘の原種。日本最古の柑橘とされ、その名は万葉集や古事記にも登場するほどです。菓子の租である田道間守(たじまもり)が常世の国から不老長寿の妙薬として持ち帰ったという伝説もあり、大和橘自体がお菓子のルーツだともいわれます。その実の香りは清々しく、上品で高貴。葉は目が覚めるほどの鮮烈な青々しさをたたえます。

雛人形を飾る際に「左近の桜、右近の橘」と各樹木を模したものを添えたり、500円玉硬貨に描かれたりと、実は私たちの身近なところにも登場する果実なのですが、一方、「橘の本物を見たことがない」という方も多いことでしょう。その理由は、準絶滅危惧種になっているため。かつては南は九州から北は静岡まで暖流のそばに多く群生していた橘ですが、今ではほとんど見かけられず、当然、市場にも出回りません。

「じゃあなぜ無くなったのかというと、一つの原因は戦前に行われていた炭焼きなんじゃないかなと。炭を作るための材料として伐採されたと現地に行った時に聞きました。あとは橘の実が小さいので、産業として選ばれなかったのも理由としてありますね。果実は苦くて食べにくいし、とれる実も少ない。育てても使えなかったから、育てる人が全然いなかったんやと思います」

なら橘プロジェクトの代表を務める城健治さんは、絶滅危機に至った理由をこう分析します。

城さんの大和橘との出会いは、今から14年ほど前。奈良県内の金融機関に勤めていた城さんは、当時関わっていた大和郡山市の町おこしの一環で、産官学金連携のお土産品開発に取り組むことになりました。そのなかで大和橘の存在を知ったと話します。

「そのときのメンバーに饅頭屋の代表がおって、その方が『奈良には大和橘というものがあって、お菓子の始まりなんやで』って教えてくれたんですよ。

大和橘は自生していた植物なので産地というのはないんやけど、奈良って大和朝廷発祥の地と言われてますやろ?それで、当時は神社や官庁を建てる時に、『穢れが落とされるような香り』ということで土地を清めるために植えていたらしいんです。今でも一部の神社にはご神木として植わっていたり、注連縄のような飾りに使われたりしています。

あとそれとは別に、平城京の時代には漢方薬としても認定されてます。鳥羽から税金として陳皮を納めていたという記録が当時の木管に残ってるんです」

奈良に縁がある果実として興味を抱いた城さんと他メンバーでしたが、当時、大和橘は既に準絶滅危惧種認定をされていました。奈良県内にある広瀬神社にまだ大和橘が残っていると知り、株分けの依頼をしたところから、このなら橘プロジェクトはスタートしていきます。

飲食物への使用を考え、城さん達は農薬を使わずに栽培。最初の頃はアゲハ蝶に新芽をすべて食べられ木が枯れるなど育て方に苦戦していましたが、少しずつ育てた木が実をつけ、4年目を迎えた頃に飲食店への提案を開始します。ところが初めに提案した近隣の10店舗には「みんな断られてん」と苦笑い。小さく、酸っぱく、苦い大和橘への反応は、「他にもっといいみかんがある」というものでした。

その道を切り開いたのは、奈良県内にありながら県外からも多数の客を集める、星を持つレストラン。海外や日本の名店で修行をしたシェフたちは口をそろえて「上品な香り」「上品な酸っぱみ」「上品な苦み」と、大和橘を高く評価したそうです。

「城さん、これはすごいですよ。こんなん育ててくれてありがとうって言われたんですよ。ある大将が言うにはね、『大和橘に出会えたから奈良県でお店開いてよかった』って。そんなん言われたら嬉しいですやん。日本の歴史の原点と縁が深いストーリー性もあるし、日本らしい奥ゆかしい風味や香りということで、気に入ってもらえて。

そうやって少しずつ広まっていって、今は営業をしなくても問い合わせてもらえるようになりました。県外のお店からも畑を見に来てもらえるようになって、あの有名な高級リゾートホテルの統括シェフは『城さん、日本のトリュフは橘の葉っぱですよ』って言ってくれはるねん」

現在、奈良県内では7か所に分かれた畑で育てられている大和橘。例えばかつて平城京と藤原京を結んだ道に街路樹として橘が植わっていたことから、「橘街道」と呼ばれる場所もそのうちの一つです。

「今年で14年目。僕、実家が農業なんで農業の悲惨さも実体験として知ってて、だからこそ何かで貢献したいなとはずっと思ってたんです。そのなかで見つけたこの大和橘で地域起こしをしたいというのが、いま一番の目標。それが僕の第二の人生です」

取材後に城さんから頂いた大和橘の若い葉をかじると、鮮烈な香りが鼻に抜け、舌に感じるのはピリッとやわらかな刺激。青く爽やかで、清々しく、清楚でいながらキレがあります。

「どこか日本らしさを感じる香りと風味を、森の香木とともに味わう」。草木を守り、繋ぐ方々から頂いたそれぞれの素材には、豊かな個性と大切にしたい物語が詰まっていました。この素材たちからどんな商品が生まれるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。

<次回記事のお知らせ>

中川政七商店と日本草木研究所のコラボレーション商品は、2024年の夏頃発売予定。「奈良の草木研究」連載では、発売までの様子をお届けします。

次回のテーマは「開発者対談」。いよいよ、今回の商品の内容や、開発でこだわったポイントをお届けします。

<短期連載「奈良の草木研究」>

文:谷尻純子

写真:奥山晴日