こんにちは。さんち編集の西木戸弓佳です。

何年か前、ふと寄ったギャラリーで展示されていた作品に一目惚れをしました。人間っぽい焼き物だなぁと思った記憶があります。ちょっと癖があるけど芯の強く、美しい人。例えるとそんな感じです。それからずっと気になっていた、陶芸家の田淵太郎さん。

田淵さんが作られているものは、“白磁( はくじ )”と呼ばれる白い磁器。磁器とは、陶器と呼ばれる「土物」よりも高温で焼成される「石」を主な原料にした焼き物。コーヒーカップなどのように、白色で滑らかなものが多いです。代表的なものだと、有田焼、伊万里焼、九谷焼などがそれに当たります。ただ、田淵さんの作品は少し様子が違います。白磁、なのに真っ白じゃないし表面はツルツルしていません。

会いたいとご連絡をしたら、「せっかくなら窯焚き( かまだき )の日に」と何ともありがたいお話を頂いて、実際に作品を焼く工程・窯焚きが行われている日にうかがいしてきました。

100時間の窯焚き

香川県の高松市内から車で約1時間。しばらく山を登った先に、田淵さんの工房があります。

工房に到着したのは、19時頃。まるまる4日間、約100時間続けているという窯焚きがクライマックスを迎えようとしていました。「大くべ」と言われる最後の仕上げの時。窯の中に薪をたくさんくべて、一気に燃やしていきます。窯に近づくだけで、熱い・・・。温度計によると、窯の中の温度は1000度を超えていました。

最後に泥で隙間を埋め密閉して、薪が燃え尽きるまで自然にまかせて燃やします。火入れから約100時間。窯焚きが終了です。

窯焚きの翌日、改めて工房へうかがいお話をさせていただきました。

窓から見える緑いっぱいの山、目の前を流れる川、いろんな種類の鳥の声がひっきりなしに聞こえます。日本むかし話みたいな世界。

「陶芸家」として、生きる

陶芸家と呼ばれている方たちは、どういう過程を踏んで「陶芸家」になるのだろうか。想像のつかない人は多いのではないでしょうか。しかも田淵さんの場合、香川県は焼き物の産地でもないし、親族に元々陶芸家がいるわけでもない。そこからなぜ、どうやって今に至ったのか、お尋ねしてみました。

芸大の募集要項を見て、「陶芸家になりたいな」と、漠然と思って受験。陶芸が身近なものでも無かったし、楽しそうだな、轆轤( ろくろ )回すんだろうな、というイメージぐらいだったのだそう。そこから、「土とは?」「造形とは?」「オブジェとは?」と、さまざまな視点から焼き物を学ぶうちに、どんどんはまり込んでいきました。一方で、陶芸家としての人生に迷いもあったようです。

「大学で学んだことがそれまでの“陶芸”で知ってることの全てだったんだけど、『違うなぁ違うなぁ』とずっと思ってて。たとえば、オブジェを作る授業はいっぱいあるんだけど、『じゃあオブジェで将来どう食べていくんかなぁ』とか、『先生もオブジェ作っとるし格好いいんだけど、先生は先生業だしなぁ』とか。『仕事で、陶芸家として生きていくには、どうしたらいいもんかなぁ』ってモヤモヤ思ってました」。

大学の2、3年生のそんな頃、岐阜の陶芸家・加藤委( かとうつぶさ )さんと出会います。

「すごくかっこよかったんです、生き方が。陶芸家としてのスタイルも。生身で、勝負してる。なんというか、その時に『あぁ、将来はこんな感じで生きていきたいな』というのが明確になりました。“自分が作ってるもので、生きてる”っていう感じ。作品もかっこよかったし。自分がやりたいことを、やってはるなぁって。すごい衝撃でしたね」。

加藤委さんのところで、薪割りをしたり、土を堀りに行ったり、窯焚きを手伝ったりしながら、「陶芸家」としての生き方を間近で見た田淵さん。それまで漠然としていた陶芸家としての像がはっきりし、「陶芸家」という仕事で生きていくことを決めたのだそうです。

卒業後、まずはお金を貯めるために陶芸の先生に。決めていた“3年間”を経て、地元・香川へ戻り自分の窯を作ります。

「瀬戸内の景色が好きだったのと、自然の中で作品をつくりたいなぁ、というのがありました。ここが見つかってこの景色見た時に、ここやったらいいものが作れるな、と思ってここに決めました」。

まずは、地面を掘って窯を作るための土台作り。ご自身で設計をしてレンガを積んで、薪窯を作ったのだそう。

「最初の窯焚きは、全然うまくいきませんでした。何百点も作って焼いても、全滅することが何回もありました」。

薪の窯で焼くということ

田淵さんの窯は、「穴窯(薪窯)」と呼ばれる薪を燃料とする窯。キッチンやお風呂の燃料に置き換えて考えてみると、ガスや電気が主流となっているこの時代に、わざわざ薪で火を起こしているようなもの。( 焼き物の世界でも、今は9割程が電気やガスなのだとか。)なぜ、そもそも薪窯だったのでしょうか。

「僕の中でターニングポイントになった作品なので、まだ持ってるんですけど‥‥」と言って見せてくださった大きな焼き物。

「(加藤)委さんのところで薪の窯焚きに参加させてもらった時に、せっかくなら自分の作品持っておいでよ、って言ってもらって。その時ちょうど大学の授業で作っていた白い磁器を持って行って一緒に焼いてもらったんです。薪窯に興味はあったけど、大学は電気・ガス窯だけだったので、はじめての薪窯でした」。

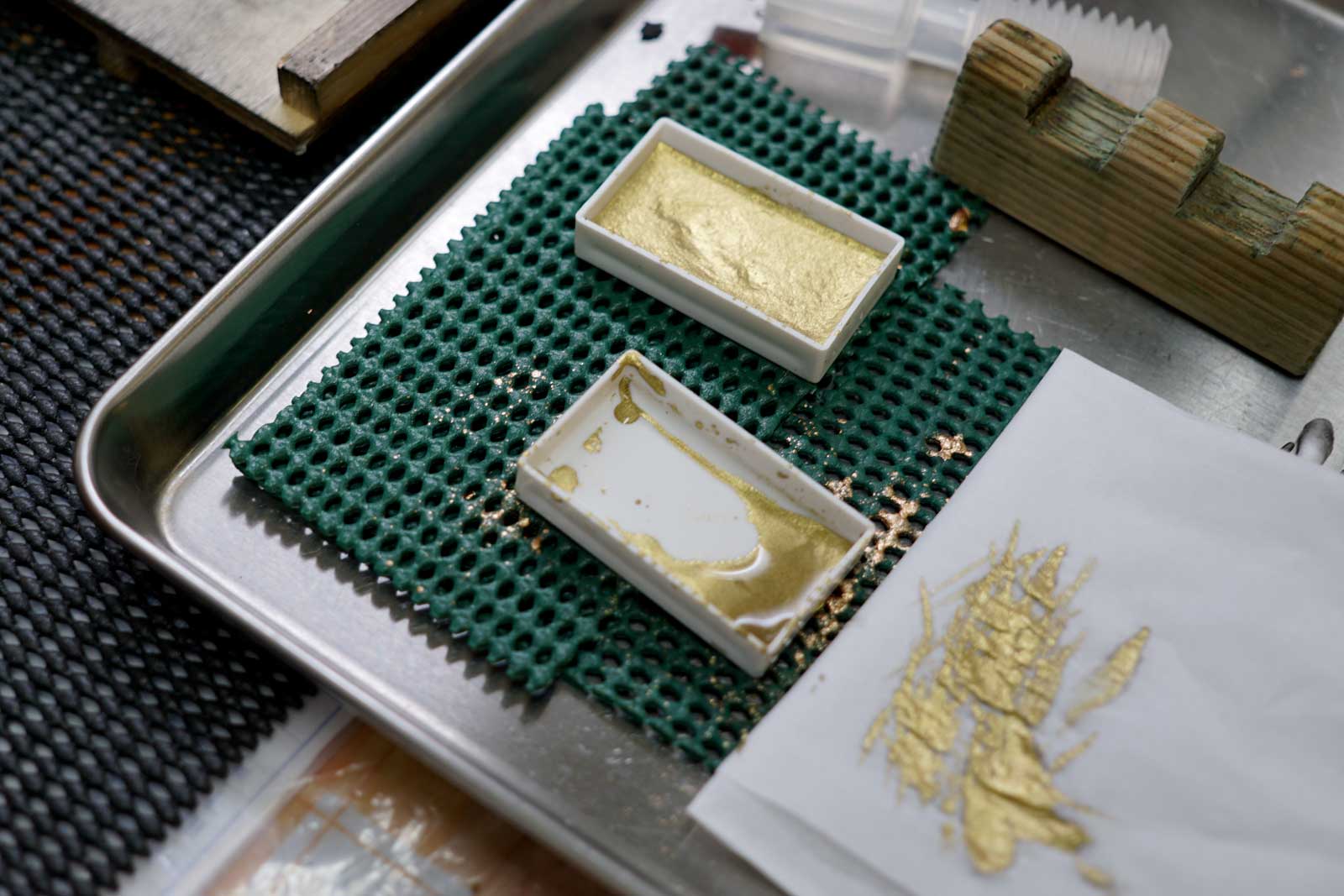

「着色を何もしてないのに、炎だけで表面に表情ができたんです。これは、電気やガスでは絶対にできない表現。土もの( 陶器 )は赤土だったりでちょっと分かりにくいんですけど、粘土が白い( 磁器 )と、その炎の痕跡がリアルに分かる。何というか、今の作品の感じとはまた違うんですけど、この作品が焼けたことで『あぁ将来は、こんな感じでいきたい』ってはっきりと思いました」。

ここで、薪窯で白磁を焼くという方向性が決まったそうです。

「昔は、どこの産地も薪の窯でしか焼けなかった。でも、薪は灰が飛ぶし磁器の相性は良くない。それでも、そのうちサヤという焼き物を守るための容器で覆って、熱だけが伝わるように焼くようになりました。ボディの土も綺麗に不純物を取り除けんかったし、“白く焼くこと”は、とても難しいことだったんです。白く焼く努力をずーっと続けてきた歴史が白磁にはあります」。

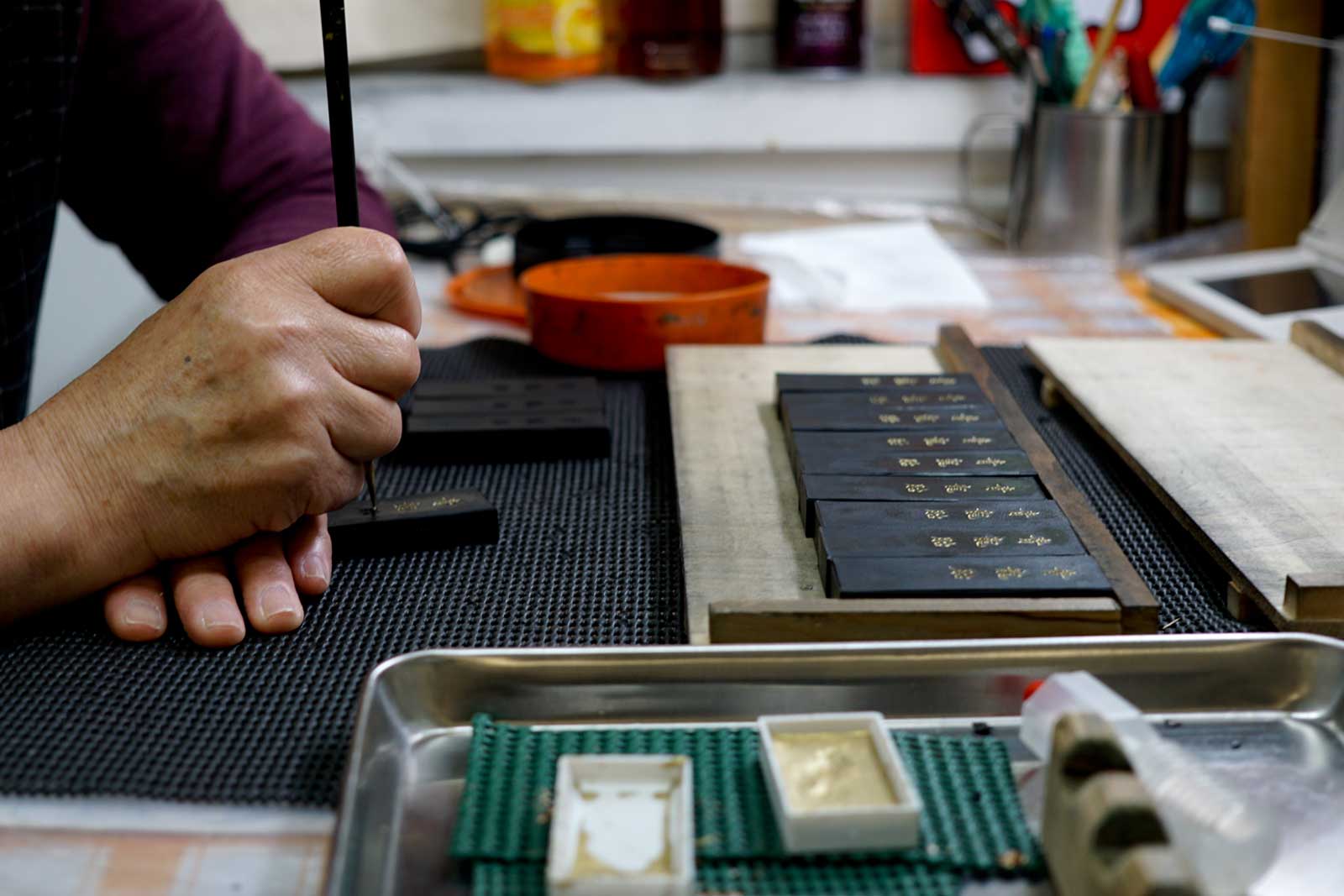

田淵さんの白磁は、薪窯でサヤを使わずに焼きます。つまり、炎や灰の影響をダイレクトに受ける状態。ただ、それは改めてプリミティブな手法へ回帰しているのかというと、そうではないようです。

「今は、電気やガスの窯もあるし、昔と違って綺麗な土も手に入る。“白く焼く”ということがもう難しいことではなくなったんです。そうなると白磁というもの自体の価値というか、感覚が昔とは違いますよね、確実に。その中で敢えて白磁、薪窯でやる意味というのはやっぱり真っ白くすることではなくて、もっと自然により沿ったような違うものを生み出していきたい。僕はこれと出会って、薪の窯で白いものを焼くことで、突きつめてやり続ければ面白い何かができるんじゃないかなって思ったんです。今までになかった新しい価値観というか」。

引っ越してきて、窯も作った。方向性は決まっているのに、なかなかうまくいかない。何年も試行錯誤を続けたのだそう。

「いや、何かもっとあるはずや。この先に、もっともっと違う何かがあると思って‥‥何年かは見えないトンネルの中をぐるぐる回っている感じでした。釉薬の調合や、土の種類を変えたり、焼く温度を変えたりして、色々ちょっとずつちょっとずつ変えていきました。割れてたり、色が汚かったり‥‥の繰り返し。そこで、はじめて白磁の中にピンクっぽいのを見た時に、もう‥しびれました。『おぉおぉおぉ、これやん!』って」。

「今もね、200個ぐらい焼いて成功するのは6、7割。がっかりする作品はいっぱいあるんだけど、その中でも『はー!やってよかった。こんなもの二度と焼かれへんわ』っていうすごくいい作品がたまにあるんです」。

「同じ窯の中で隣に並べて焼いてても、ひとつひとつ表情が違ってて。炎の当たり方や方向で、360度いろんな表情がある。表はちょっとピンクで裏はオレンジだったり。こっちから見たら女性ぽいけど、裏からみたらゴツゴツしてたり。『わー、この子ほんとにどっから見ても美人やなぁ』とか、『こいつあんまりうまくいってないけど、何か憎めんなぁ』みたいなやつとか。そういうのを楽しんでます」。

聞いているこちらもワクワクしてしまう程に、窯から出した時の嬉しさが伝わってきます。少年みたいで、とてもかっこいい。

年間約6回の窯焚き、そのうちの6、7割が成功という田淵さんが作品として世に出す作品は年間約700点。「作家の中でもむちゃくちゃ少ない」のだそう。

「なかなか生産性の意味で厳しいところはある。焼きあがった作品の中で、表情の少ないものも出していけばいいんだけど、僕がそういうのは好きじゃないんで、売り物にしない。自分の首を締めることになるし売ればいいのに、っていう人もいるけど、何かそれは僕の作品ではないような気がしていて、外してるんです」。

田淵さんが“外す”作品は、ツルッとしていて表面の揺れが少ないものや、灰の飛び、歪み、割れが見えにくいもの。量産製品で“B品”と判定され外されるものと、基準が逆なところが面白い。次の新しい価値観を追求する田淵さんの作品は、“均一で綺麗なもの”を量産することが比較的簡単になった今の時代に、それだけでは物足りなくなった人たちを惹きつけているのかもしれません。

「こういう表現って自分にしかできないと今は思ってるし、続けて生み出すことが僕の使命だと思ってます。続けることはまぁ大変なんですけど、でもやっぱり窯焚き終わって、いい作品が焼きあがってきてくれるとそれまでにかかる苦労が一気にチャラになる。きれいごとみたいだけどほんとに。一番は自分が感動したいのかもしれません。辞めれないですね」。田淵さんの探求は続きます。

文 : 西木戸弓佳

写真 : 坂口 祐・西木戸弓佳