こんにちは。ライターの川内イオです。

今回は京都の女性黒染め師のお話をお届けします。

「なんで黒やねん!」

創業1870年、京都の黒染屋・馬場染工業(ばんばせんこうぎょう)の4代目の次女として生まれた馬場麻紀さんは、物心ついたときから家業を苦々しく思っていた。自宅兼工房で目に焼き付いているのは、モノトーンの風景。白い反物か、染めた後の黒い反物が視界を埋めていた。

ずっと「うちは黒ばっかりでイヤやな‥‥」と思っていたが、「うちは、白のものでも父が黒といったら黒になるという家で、すごく厳格でものすっごく怖かった」ので、家ではニコニコして過ごしていた。

「カラスの濡れ羽色」を生み出した父

馬場家の初代が中京区柳水町で創業した明治3年ごろは、京都で黒紋付が売れ始めた時期だった。黒紋付は喪服というイメージがあるが、一般的に喪服として着用されるようになったのは戦後からとされており、創業時は富裕層の正装として需要があったのだ。

時代の流れで2代目は藍染に方向転換したが、3代目のころになると、それまでは一部の人間にしか許されなかった家紋を一般人でも持てるようになった。すると、自分が持っていた生地を黒紋付用に染め変える、という人が増えた。そこで3代目は約16メートルある紋付き袴の生地をぜんぶ広げて黒染めの手作業ができるように工房を拡大した。

今年で創業147年。額の写真は3代目のころの店舗。

今年で創業147年。額の写真は3代目のころの店舗。そして麻紀さんの父、4代目の孝造さんは、家業の黒染めを進化させた。ある日、「今までの黒はグレーに見える! 黒っていうのはもっと黒やと思う!」と言いだし、目指したのが「カラスの濡れ羽色」。

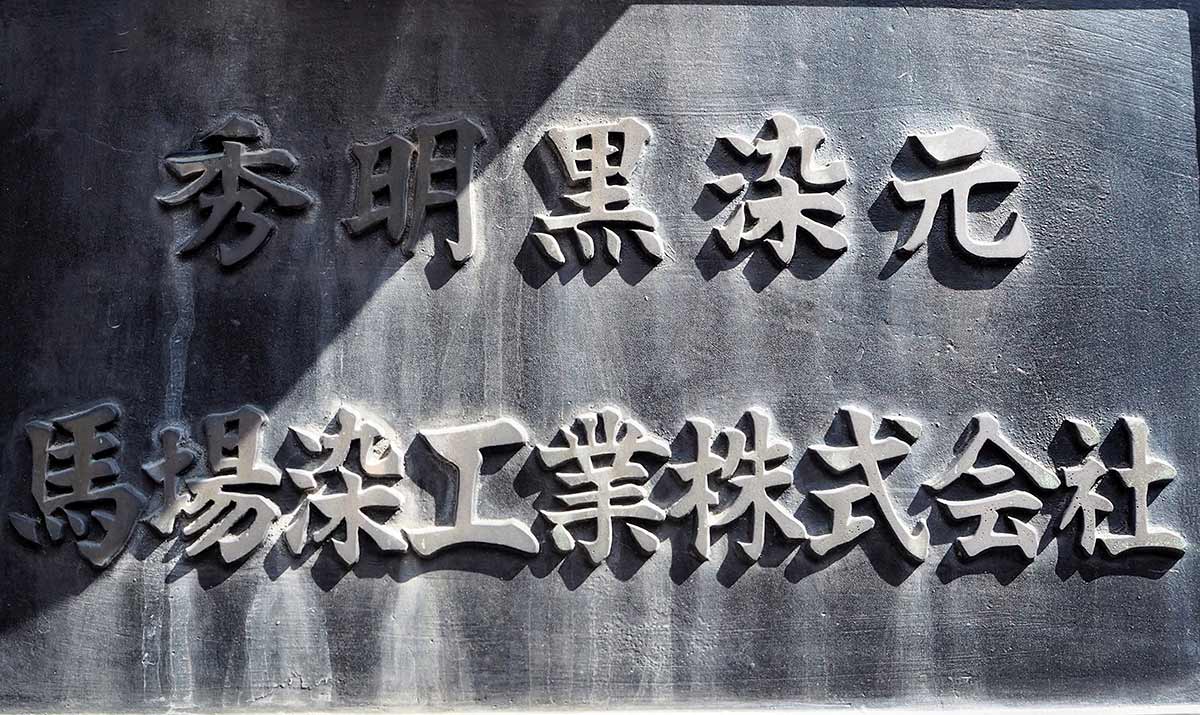

「染料やさんと一緒にいろいろ試行錯誤をして、黒より黒い最高級の黒色を開発しはったんですよ。『秀明黒(しゅうめいぐろ)』と名付けた黒色はまさにカラスの濡れ羽色と呼ばれて、みんながびっくりするほどの出来栄えでした」

「秀明黒の馬場染工」はその名を全国にとどろかせ、注文が殺到。なんと1ヵ月に3万反の生地が届けられ、工房に所狭しと積みあがっていたという。さすがにこの数を手作業で染めることはできない、ということで、孝造さんは機械メーカーに話をつけ、自ら設計に携わり黒染めの機械を開発。秀明黒を機械で表現するために研究に研究を重ねて数年後、ついに業界で初めて機械化に成功した。

「アイデアマン」と呼ばれていた孝造さんは、ほかにも1985年、世界で初めて黒絹織物の摩擦堅ろう度試験(着用中の摩擦などにより、他の色移りする恐れがないか調べるための基準)で4級(5級が最上級)をクリアしたり、スイスと技術提携、中国と原料提携するなど黒染め業界のパイオニアとして慌ただしい日々を過ごしていた。

テキスタイルデザイナーとして活躍するも…

麻紀さんが育ったのはまさに孝造さんがフル回転していた時期だったから、「黒」が溢れる自宅で家の外のカラフルで華やかな世界に憧れ、高校時代には「お父さんの知らん世界で仕事をしたい」と願うようになった。

5代目の馬場麻紀さん。

5代目の馬場麻紀さん。

洋裁が好きだった麻紀さんは、就職しろという孝造さんをなんとか説得して洋裁の専門学校に進学。在学中、生地の魅力に目覚めた麻紀さんはテキスタイルデザインを学び、卒業後、テキスタイルデザイナーとして商社に入社した。

会社ではワコール、レナウンなど女性下着のデザインを任されたが、次第に「アウターのテキスタイルをやりたい」という想いが芽生えて転職。大手の生地問屋の社長が始めたばかりのテキスタイルデザインの会社に入り、社長の下についてイチから商売を学んだ。

「マンツーマンで社長に2年間ずっとついてまわったんですよ。おかげでどう営業して、仕事はどう取ってっていうノウハウを全部教えてもらった気がします。冒険もさせてくれはって、私は柄が好きやから、あんな柄は、こんな柄はって展開していくうちにだんだん会社が大きなってきて、東京事務所と京都事務所を往復するようになりました」

大きな仕事も任されるようになり、充実した生活を送っていたが、あまりに多忙で体調を崩したこともあり、28歳のとき、結婚を機に退社。専業主婦になり、3人の子どもに恵まれてビジネスからは遠ざかった。

子育てに追われる日々のなかで数年が経ったころ、転機が訪れた。離婚が決まり、子ども3人を連れて実家に戻ることになったのだ。

ひょんなことから戦国時代風の小物入れがヒット

孝造さんと母親と計6人での新生活。常にポジティブな麻紀さんは、めげることなくすぐにアルバイトを始めた。そのアルバイト先での出来事が、「ありえない」と思っていた黒染め職人の道へ進むきっかけとなる。

「学生時代にアルバイトしていた歯科医院の先生が新しく医院を開いていたので、そこで働き始めたんですけどね。そのとき、私38歳ぐらいで、職場の先輩がみんな年下なんですよ。私は特に気にしていなかったんだけど、その子たちからすると、いきなり入ってきた年上の新人が先生と親し気にしているのが気に食わなかったんでしょうね……」

学生時代とは仕事の内容が変わり、仕事に慣れるのに時間がかかったこともあって、職場の人間関係は悪化の一途。それでも3ヵ月は耐えていたが、ある日、麻紀さんが電話で予約を取った際に、それを見ていた20代の“先輩”の一言で、堪忍袋の緒が切れた。

「今の喋り方オッケーです! 今の調子で頑張って下さい!」

予約の取り方など学生時代から変わらないのに、馬鹿にするように褒め称えて拍手までする姿を見て、麻紀さんは思った。

「この子らと一緒に仕事できひん!」

このとき、気づいた。ほかの場所で働こうと思っても周りは年下ばかり。どこに行っても同じような目に遭うかもしれない。それなら、家で仕事をしよう——。

その少し前から、アイデアマンの幸造さんは「これからは家紋がくる!」と思い立ち、工房の一角を使って「家紋工房」を始めていた。これは、黒染めの手法を用いて家紋入りグッズを作るワークショップで、旅行会社と組んで観光客を受け入れていた。

幸造さんが始めた家紋のワークショップ。いまでは誕生日を「花紋」にあしらった「366日の花個紋」等も展開。

幸造さんが始めた家紋のワークショップ。いまでは誕生日を「花紋」にあしらった「366日の花個紋」等も展開。すると、2005年に『戦国BASARA』という戦国武将をキャラクターにしたアクションゲームが発売されて人気に。その流れでゲームに登場する武将の家紋にも注目が集まるようになり、家紋を取り扱っている馬場染工業ともう1社、戦国グッズの専門店「戦国魂」が新聞に取り上げられた。

この記事を機に戦国魂と交流が生まれ、裁縫が得意な麻紀さんがデザインした戦国時代風の小物入れを戦国魂のオンラインショップで発売することになる。それが、本人も予想外の大ヒット。1日に平均30個のペースで売れるようになり、麻紀さんは工房で幸造さんの手伝いをしながら、小物入れを作るようになった。

勢いだけで後を継ぐことに

こうして6人での生活は平穏に過ぎていったのだが、幸造さんが肺ガンで倒れてすべての状況が一変した。診断はステージ4で、余命2年。実は5年前からガンだと診断されていながら、「気合いで直す!」と治療をしてこなかったため、手遅れになってしまった。

もう自分は長くないと受け入れた幸造さんは、決断が早かった。妻と娘と孫3人の生活を守るために、工房の2階と3階にあった機械をすべて処分して、トランクルームに。レンタル料金の収入を生活費の足しにしろ、と麻紀さんに告げた。

忙しく働いていたころの4代目、幸造さん。

忙しく働いていたころの4代目、幸造さん。1階部分は残すことになっていたが、幸造さんは、ある日突然、長年、継ぎ足し、継ぎ足し使ってきた「黒より黒い、秀明黒」の染料を自ら流しに捨て始めた。

それを見た麻紀さんは驚き、「えっなにしてんの!?」と慌てて止めに入ったら、幸造さんは落ち着いた口調でこう言った。

「もう仕事する人いいひんし捨てんのや」

「やめときな、もったいない!染める染める!」

「誰がや!」

「‥‥‥‥はい!」

思わず手を挙げた麻紀さんに、幸造さんはポカンとして呟いた。

「え、ほんまけ?」

余命いくばくもない父をだますことはできない。「ダチョウ倶楽部のギャグと一緒ですよ」と笑うこのやり取りで後に引けなくなった麻紀さんは、翌日から工房に立った。

幸造さんも嬉しかったのだろう。麻紀さんが跡を継ぐと宣言してから、瞬く間にその話が広がり、多くの人が店を訪ねてきた。この間、麻紀さんは「カラスの濡れ羽色」を出す技術を受け継いだが、なにより「人間」としての父の偉大さを知った。

「お父さんには世話になったからとか、社長に恩返しせなっていうて、いろんな方が代わる代わる店に来てくれはるんですよ!昔、工房で働いてた従業員の人たちも、大丈夫か、なんかわからへんことあるか、わしが教えたるよ!って」

工房内の様子。

工房内の様子。かけられた言葉は、建前ではなかった。

元従業員に力仕事をするのが難しいと相談したら、「重たいものはここに置いておいたらええで、私が全部処分してあげるしな」と言って、2週間に一度整理してくれるようになった。もちろん、無償である。

まだ黒染めに慣れていない麻紀さんのために、「私の染め!」といって衣類をたくさん持ち込んでくれる人も大勢いた。

幸造さんは病院での入院生活が長かったから現場で教わることはできなかったが、わからないことはすべて周りの人が教えてくれた。麻紀さんは、周囲の支えで黒染め職人として独り立ちしていったのである。

2008年、幸造さんが亡くなると、お葬式には900人が参列した。

洋服の染め替えで大盛況に

常々、「自分の食い扶持は自分で稼げ」と幸造さんから言われていた麻紀さんは、代々続く着物の黒染めを請け負いつつ、徐々に自分の得意分野に仕事をシフトしていった。コートやセーター、ワンピースなどの洋服を黒く染める「染め替え」だ。

ハンガーに衣類をつるし、染料に着け置きする。

ハンガーに衣類をつるし、染料に着け置きする。「洋服の染め替えは洋服のことがわかってないとできないんですけど、私は学校でテキスタイルを学んでいたので、たくさん種類がある生地をそれぞれどう染めたらいいかっていうことがわかるんです。染めるということは、染料でクツクツ炊くので、たまに裏地の生地が破けたり、袖がくちゃくちゃになったり、トラブルが起きるんです。でも直せる技術もあるから全然動揺しないんですよ」

麻紀さんは、ひとつひとつの仕事にじっくりと時間をかける。

まずは、依頼主と10分から15分をかけてカウンセリング。染めの作業は、ボタンやバックルなどの付属品をはずすことから始まる。それから、生地が傷まないように普通の染屋さんが2時間でやる作業を6時間かけて染め上げて、乾いたら付属品を付け直す。ファスナーには生地を貼って、ダメージを与えないように気を遣う。これらの作業をすべて手作業でやっているのだ。

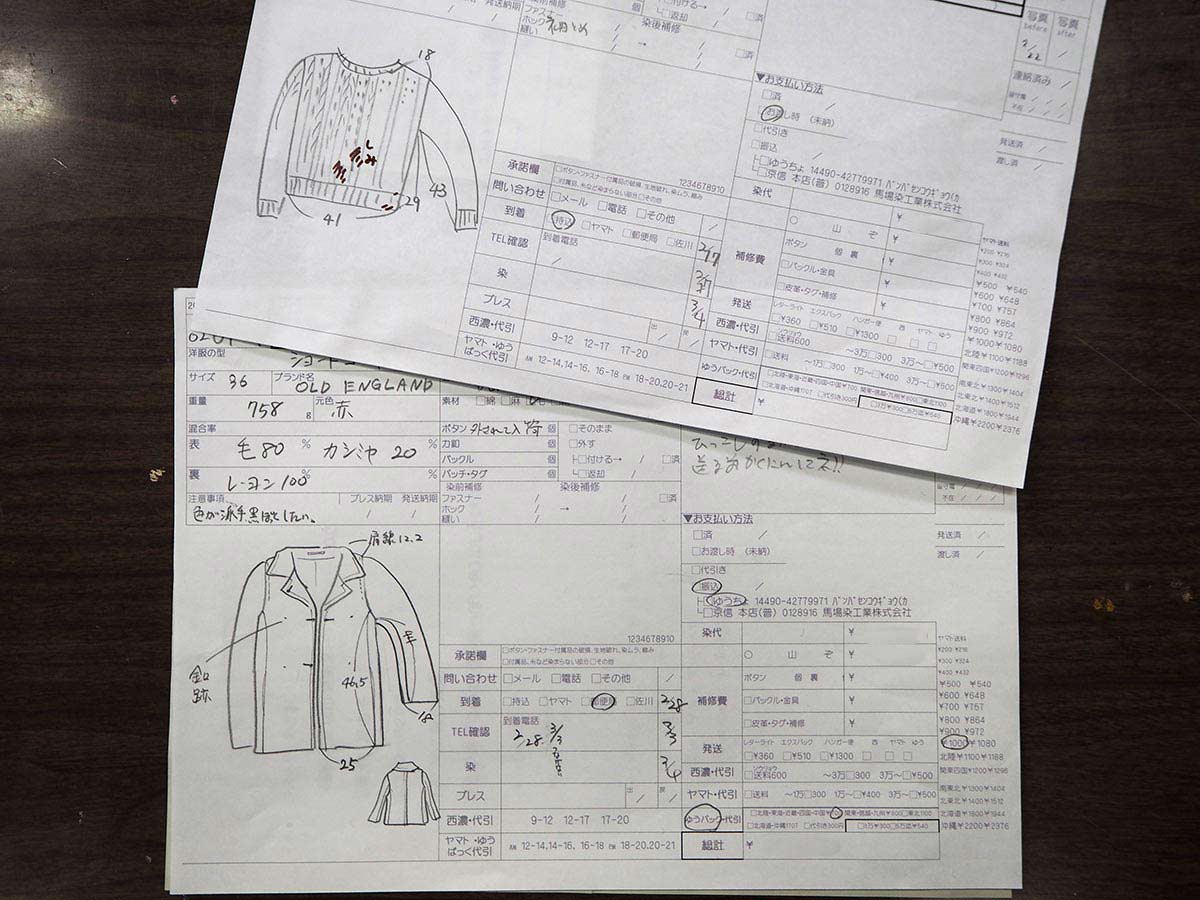

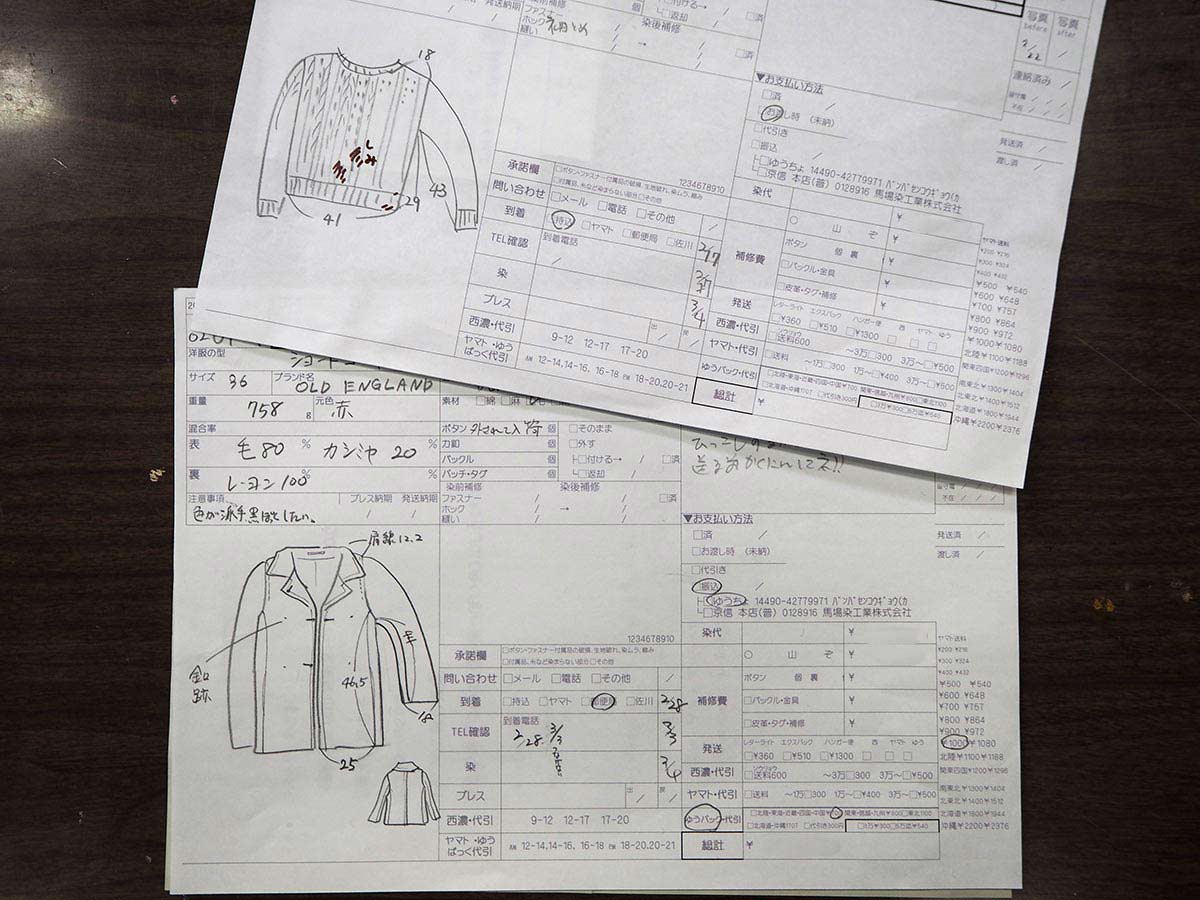

顧客としっかり話して書き込むカウンセリング表。

顧客としっかり話して書き込むカウンセリング表。このていねいな仕事と幸造さんから受け継いだ艶やかな黒色が評判を呼び、口コミだけで右肩上がりに仕事が増えていった。以前、自分で手作りしていたホームページを業者に頼んで刷新したら、1週間に3着程度だった洋服の染め替えの依頼が、1日1着ペースになった。噂を聞きつけた関西ローカルの番組が取材に来たら、放送後、関西中からあらゆる衣類が持ち込まれて、365日休みなしという状態にまでなった。

「お前は儲けることを考えるな」

馬場染工業の大盛況を見て、同じように染め替えを売りにする店が雨後の筍のように現れた。その様子を見ながら、麻紀さんはふたりの人から言われた言葉を思い出していた。

ひとりは、父・幸造さん。

「お前は儲けることを考えるな。いいもんをつくって、ありがとうと言われる仕事をしろ。自分がこれやったらぎりぎりOKやっていう値段を設定したら、あとは1円でも高くとか、これやったら安すぎるとか考えたらあかん。人から喜ばれる仕事をしたら、勝手にお金がまわってくるから」

もうひとりは、某大企業のお偉いさん。

「君が今やってることはライバルがいいひんやろ。でも、君のやってることがほんまもんやったら、3年たったら必ず真似するやつは出てくるぞ。でもそのときに絶対に動揺することなく、君のやってるスタンスで君の値段でそのまま突き進んでいけ」

馬場染工業をまねて黒染めを始めた店は、半額の価格をつけていた。それでも麻紀さんは値段を下げず、仕事のスタイルも変えなかった。

そうすると、一度は低価格の店に流れたお客さんも、また麻紀さんの店に戻ってくるようになった。低価格の店は数をこなさなければいけないから、ゆっくりカウンセリングしている余裕はない。そのため、服にトラブルが起きることもあるし、満足度も高くないからだ。

黒染めされた衣類。手前のコートはもともと真っ赤な色をしていた。

黒染めされた衣類。手前のコートはもともと真っ赤な色をしていた。競合店はいまもあるが、取材の訪れた3月某日、馬場染工業の工房には黒く染められるのを待つ洋服がハンガーにたくさんかかっていた。幸造さんが始めたワークショップも継続しており、なかなか休みが取れない日が続くが、今年3月に52歳になった麻紀さんは、「こんな楽しいことあらへんわ!ってくらい、むっちゃくちゃ楽しいです」と笑う。

「子どものころは、黒染め屋さんっていうのが嫌で、染めやさんですって言っていたんですけど、今はもう黒が一番かっこいいと思ってます。釜で炊いて服の色が変わっていくのをみて、いつも独り言を言ってるんですよ。ああ、素晴らしい黒やって」

この呟きを、聞いていたのかもしれない。あるいは、いつも陽気な麻紀さんが笑顔で働く姿が目に焼き付いているのかもしれない。いま、子どもたち3人ともが、黒染めの仕事に興味を示しているそうだ。幸造さんが生み出した「カラスの濡れ羽色」は、これからも受け継がれていくのだろう。

<取材協力>

馬場染工業株式会社

京都府京都市中京区柳水町75

075-221-4759

文・写真:川内イオ