こんにちは。THEの米津雄介と申します。

THE(ザ)は漆のお椀から電動自転車まで、あらゆる分野の商品を開発するものづくりの会社です。例えば、THE JEANSといえば多くの人がLevi’s 501を連想するような、「これこそは」と呼べる世の中のスタンダード。

THE〇〇=これぞ〇〇、といったそのジャンルのど真ん中に位置する製品を探求しています。

連載企画「デザインのゼロ地点」の3回目のお題は「ライター」。

禁煙推進の社会背景の中ですっかり出番が減ってしまった感がありますが、お線香や蝋燭、花火やバーベキューなど、日々の生活からイベントごとまで、意外な時にまだまだ登場の機会があったりします。

今回は「手の中で火をつける」という道具の進化と、その意匠設計の変化を題材に、デザインのゼロ地点を探っていこうと思います。

ライターという道具の定義により諸説ありますが、発明されたのはAC1700年前後と言われています。日本でも早い段階で発明されていて、1772年に平賀源内が「刻みたばこ用点火器」を作っていたという記述が残っています。

平賀源内(1728年~1780年)

平賀源内(1728年~1780年)

余談ですが、マッチの発明は1827年で、なんとマッチよりも先にライターが生まれていたそうです。自動車の原型と呼ばれる蒸気自動車の発明が1769年ですから、道具の需要と発明の相関ってすごく面白いなぁと思います。

ライターを機能で大別するとすれば、点火による分類と、燃料による分類に分けられます。点火は発火石及び放電、燃料はオイルもしくはガス。

古くは火打石のような発火石による点火方式から、最近のガスコンロのような放電による点火方式があり、燃やすための燃料もオイルを燃やしたりガスを燃やしたり。

近年のライターの製造は点火方式である発火石(フリントと呼びます)の発明からはじまります。フリントが発明されたのは1906年、(これまた意外と最近!)鉄とセリウムを主原料とした合金でした。

当時のライターは、オイルを染み込ませた芯に発火石で火をつける、という原理で、今でも目にする代表的なメーカー「ZIPPO」も同じ方式です。

いち早くライターの製造に着手したのはオーストリアのメーカー「IMCO」。

フリントの発明の翌年1907年にボタンメーカーとして創業し、1918年からライターの製造を開始。第一次世界大戦の兵士が使う道具として「イーファ」という名前のライターが開発されました。

IMCO イーファ 1920年(出典:LIGHTER MUSEUM)

IMCO イーファ 1920年(出典:LIGHTER MUSEUM)

その後(僕の中では)ライターの原型とも言える「トリプレックス」というライターが生まれます。当時、大量に生産するために考えられたであろう軽量で簡素で機能的な作りは、2012年に製造を終了するまで80年以上も基本構造の改変はありませんでした。今でも様々なメーカーから似た製品が作られています。

IMCO トリプレックス

IMCO トリプレックス

また、IMCOは老舗メーカーの中でも特に創業が早かった為、イムコの発火石や芯が後の世界基準になっていきます。

続けて革命的な発明をしたのがアメリカのメーカー「RONSON」。

1927年に、点火と消火をワンアクションで行う世界初のワンタッチライター「バンジョー」を開発します。つまり、押し込んだら火がついて、離すと火が消える、というものです。実はこれ以前のライターは、蓋を開けて火をつけて、蓋を閉めて消火する、というものでした。なんだそんなことか…と思うかもしれませんが、ライターが生まれてから100年以上、ワンタッチで点火と消火を行うという機構を考える人がいなかったのです。

RONSON バンジョー 1927年 (replica)その名の通り楽器のバンジョーから名付けられたと言われています。

RONSON バンジョー 1927年 (replica)その名の通り楽器のバンジョーから名付けられたと言われています。

そしてその後、お馴染みの「ZIPPO」の登場です。

1933年(1932年説もある)にアメリカで生まれたジッポーライターは、構造をあえてシンプルにすることで生まれた頑丈さから、一度買ったら永久保証する、という打ち出しで世界中に普及し、今でもオイルライターの代名詞的存在となっています。

ZIPPO 1933年~

ZIPPO 1933年~

フリントの発明から大量生産の為の機能的なデザイン、ワンアクションライター、そして永久保証付きの堅牢性、とそれぞれの時代に応じてデザインに変化がありましたが、さらにここから抜本的な方式の進化が起こります。

1950年代に入ってガス燃料が登場したのです。ブタンなどの可燃性ガスは低圧力で液状化し、オイルと違って臭いも少なく、ライターの燃料にはうってつけでした。(オイル燃料は放っておくと気化して中身が空になってしまうという欠点もありました)

発火石→オイル着火方式から、発火石→ガス着火方式が普及し、この着火方式の進化はライターの製法の発展にも関係していきます。

綿にオイルを染み込ませたものを覆う金属ケースから、液化ガスを入れるための完全に密閉された金属ケースへ、金属加工の技術やプロダクトデザインも進化を余儀なくされます。

金属の深絞り技術が精錬されていく中で、R形状の深絞り技術を武器に、いち早くガスライターの製造に着手したのが東京・墨田で創業した「SAROME」(サロメ)でした。

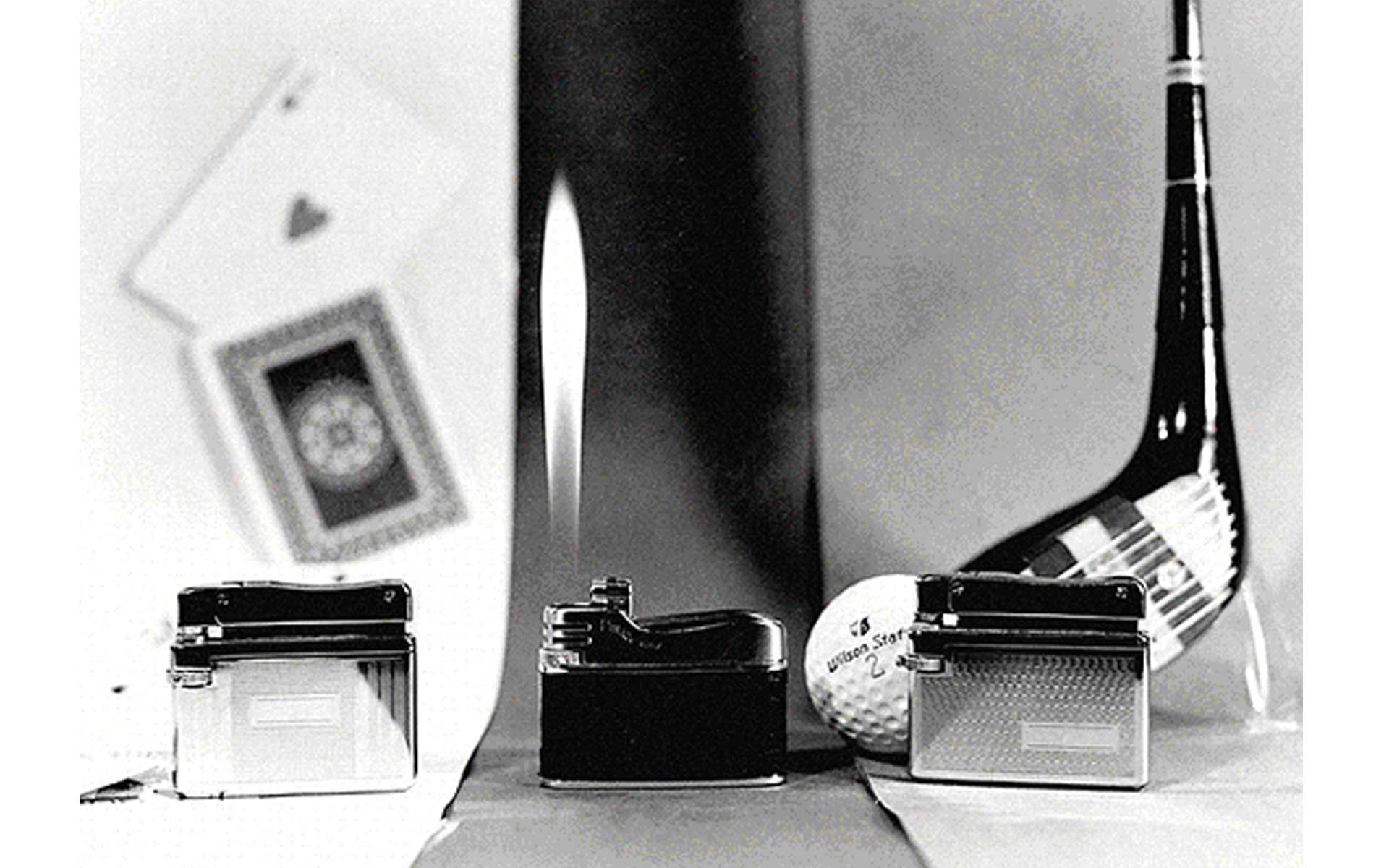

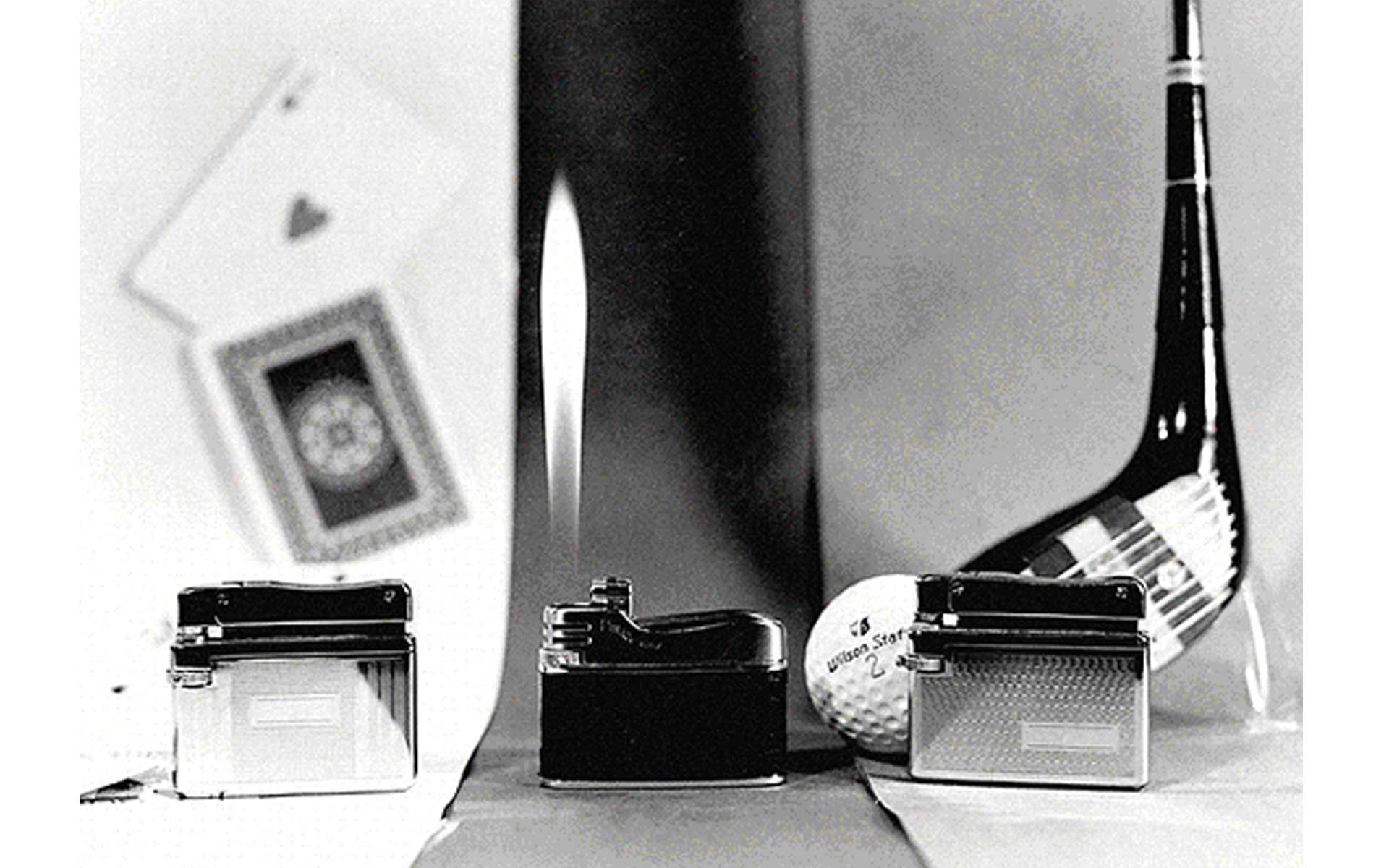

日本のメーカー・サロメ社のガスライター

日本のメーカー・サロメ社のガスライター

東京・墨田の金属加工職人の集団であるサロメ社は今でもほとんどの工程を手作業で行い、もちろん修理もメンテナンスも可能です。

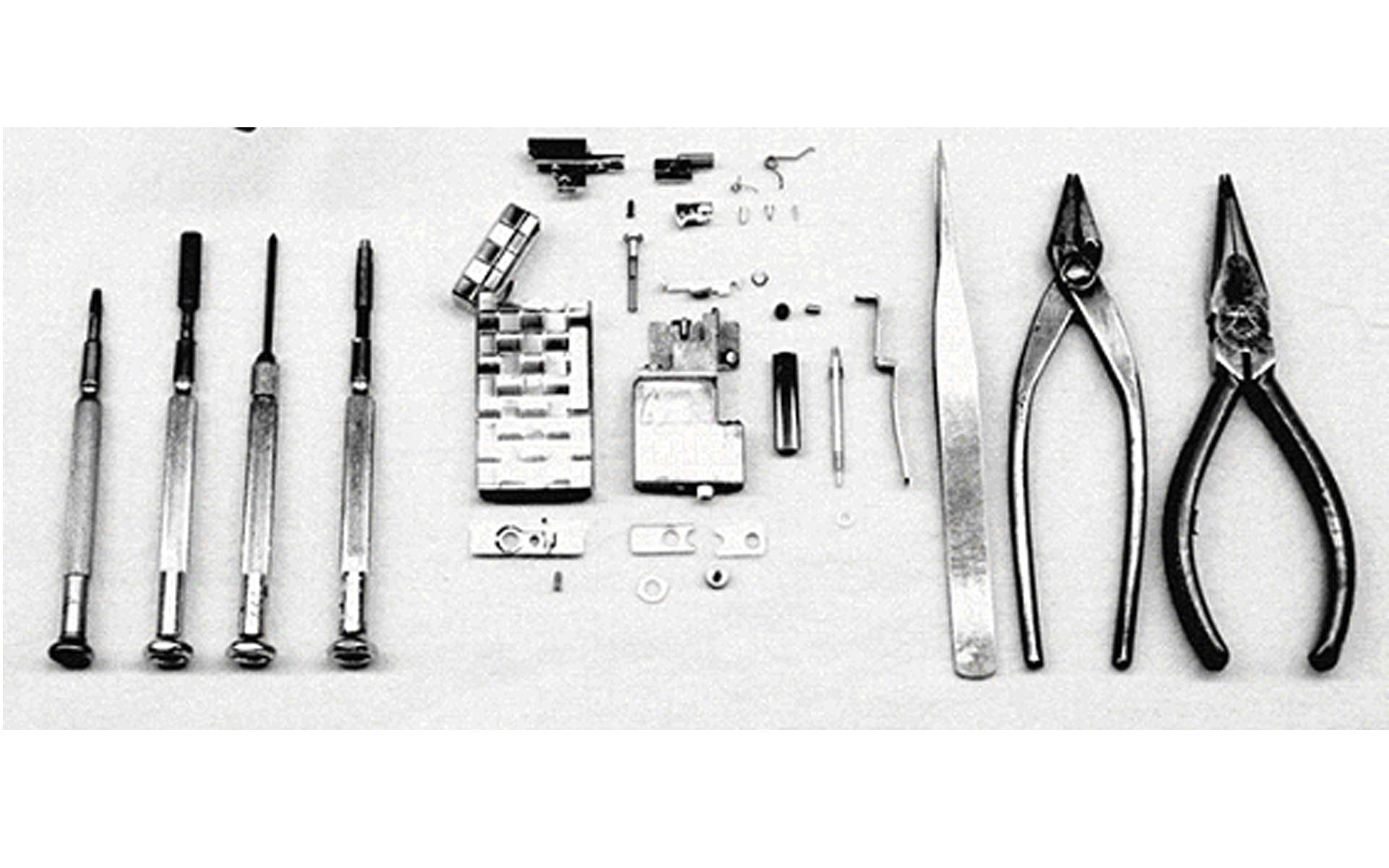

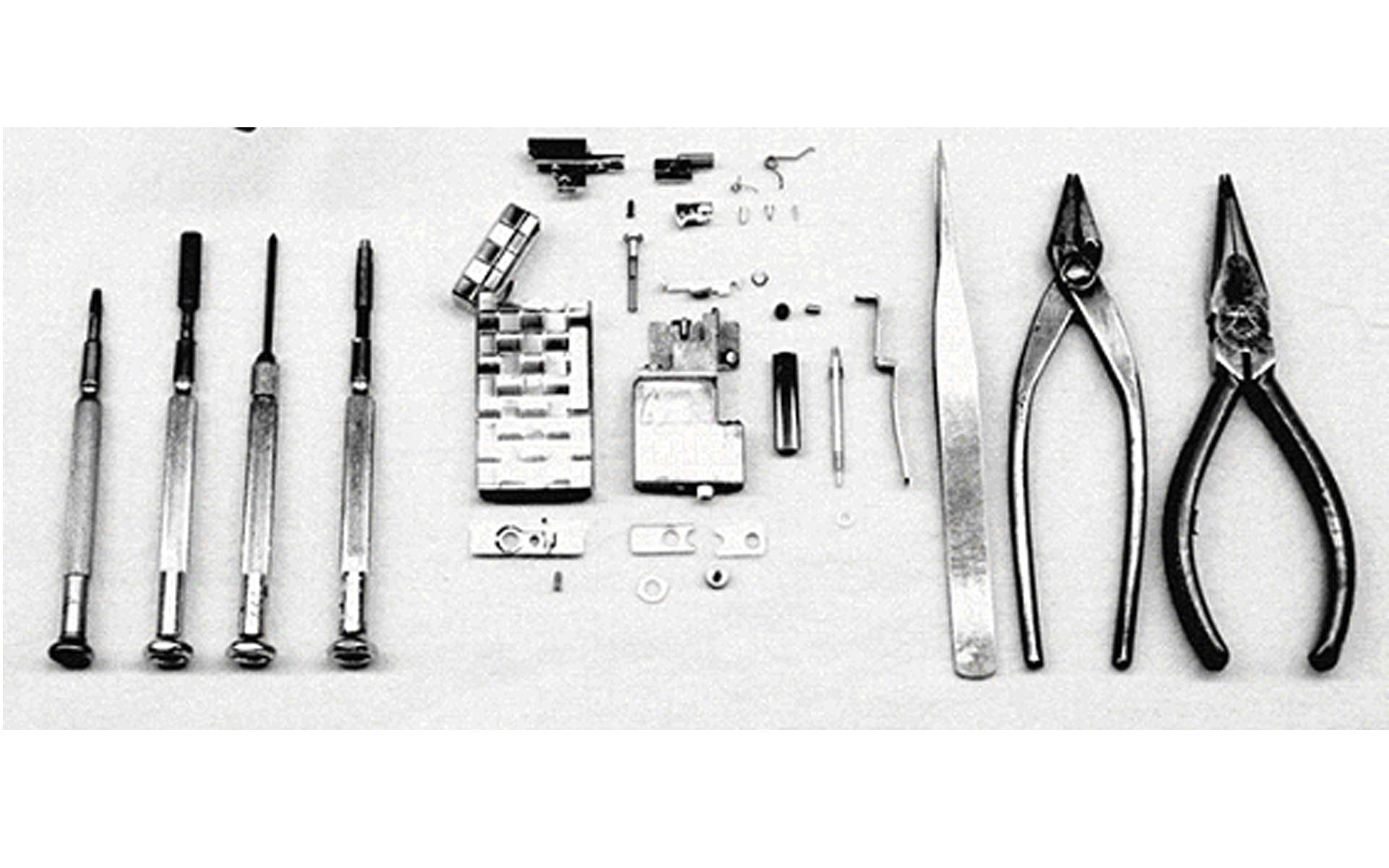

サロメ社の工房道具

サロメ社の工房道具

そして、ガスライターの隆盛から十数年、さらに進化を生んだのが、放電による点火方式。一般に電子ライターと呼ばれるものです。

今度は、発火石→ガス着火方式から、放電→ガス着火方式へ変化していきました。この方式転換の中で1970年代から一気に普及したのがプラスチック製のディスポーザブルライター、俗に言う100円ライターです。

代表的なメーカーは日本の株式会社東海。1975年に日本で初めてプラスチック製のライターを開発し、あの「チャッカマン」を生んだメーカーです。

東海 電子ライター 1975年~

東海 電子ライター 1975年~

この後、更に更に、ガスの噴出を利用して混合気で効率よく燃焼するターボライターなども登場してくるのですが、長くなるのでこの辺で割愛。

とはいえ300年以上に及ぶライターの歴史の中で、化学的な要因による着火方式の変化から、所作による形状の変化、そして素材や機能、価格に至るまで様々なバリエーションと進化が生まれてきました。

しかし近年、簡単に火がつくライターは子供の着火による事故が増え、子供が火をつけられないようにするための「チャイルドレジスタンス機構」(以下、CR機構)の義務化が、アメリカでは1994年から、ヨーロッパでは2007年から、日本でも2010年からはじまっています。

簡単に火がつけられないように、ボタンが重く(固く)なっているもの、ずらしながら押すといった2つ以上の動作を同時に行うものなど、2010年以降、各社様々なCR機構を考案していますが、デザイン(問題解決方法)において僕のお気に入りは、フランスのメーカー「BIC」の製品です。

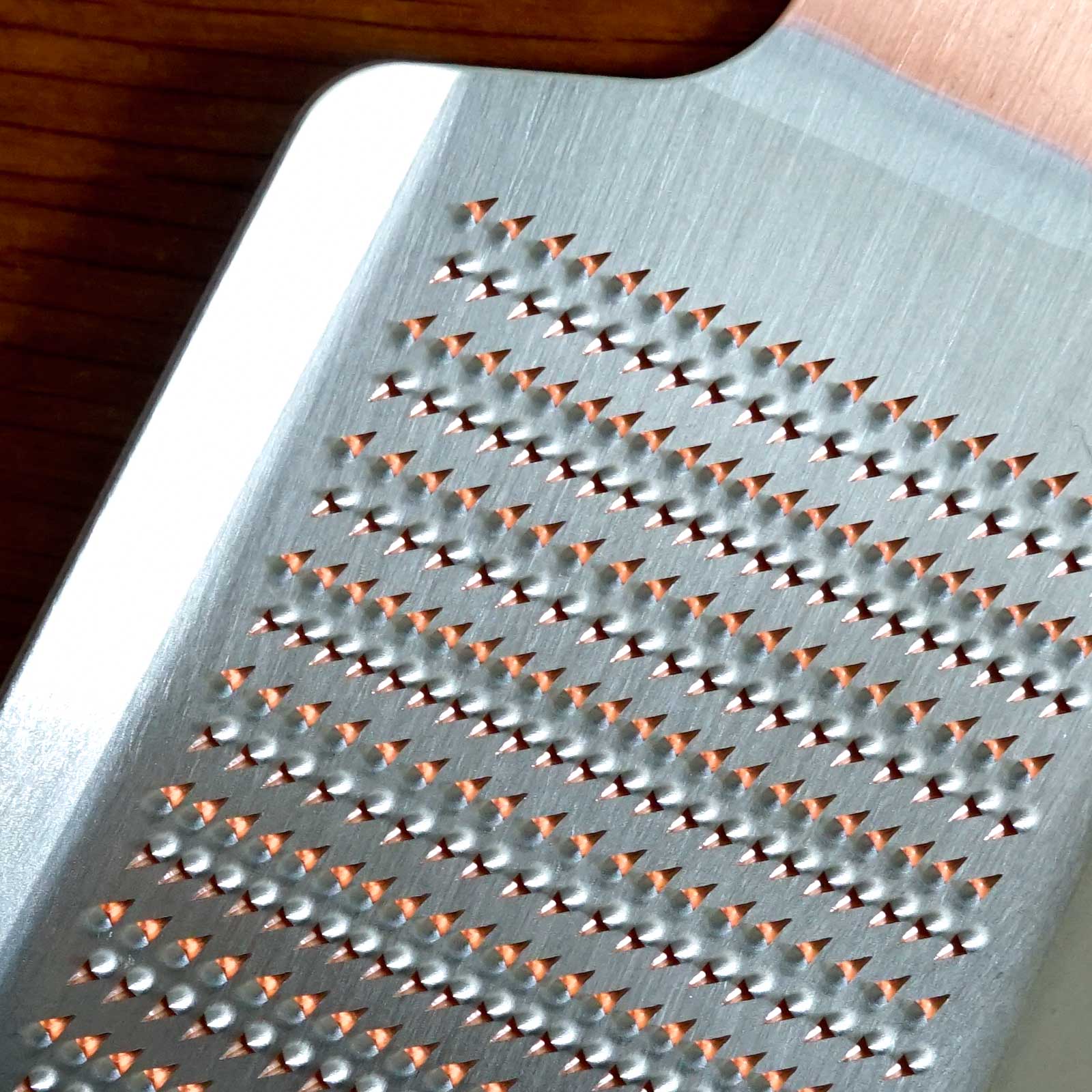

BIC社のライターは丸くプレスされた金属の板を外からはめ込むだけでCR機構を実現しています。フリント式に限ってのことですが、大人と子供の親指の腹の表面積に着目し、子供の親指の大きさでは金属の板で指が滑ってしまうけれど、大人の親指であれば今までとほとんど変わらずに火をつけることができるという機構で、金属板の付加は外観上もさほど気にならないし、おそらく他メーカーの方式に比べてコスト負担も少ない。

使い捨てということで廃棄と再生の循環が社会的にも最大の懸念点ですが、現時点で僕にとってのデザインのゼロ地点に最も近いライターはこれだなぁと思っています。単純に外観形状が好きなのも理由の一つですが。

BIC社のライター。回転するフリント部分に金属板を付加している。(出典:3NTA)

BIC社のライター。回転するフリント部分に金属板を付加している。(出典:3NTA)

如何に簡単に火をつけるか、という機能の進化は、歴史上の課題から生まれたデザインの進化でもありますが、問題解決というのは常に新しい課題を生むものです。上記のライターの例は、機能的な問題解決が、文化的な課題を生んだ形になります。そう考えると、ものづくりやデザインのゼロ地点の探求も終わりがない旅と言えるかもしれません。

ライターにおけるデザインのゼロ地点、如何でしたでしょうか?

次回もまた身近な製品を題材にゼロ地点を探ってみたいと思います。

それではまた来月、よろしくお願い致します。

<写真提供>

株式会社サロメ

株式会社東海

(掲載順)

米津雄介

プロダクトマネージャー / 経営者

THE株式会社 代表取締役

http://the-web.co.jp

大学卒業後、プラス株式会社にて文房具の商品開発とマーケティングに従事。

2012年にプロダクトマネージャーとしてTHEに参画し、全国のメーカーを回りながら、商品開発・流通施策・生産管理・品質管理などプロダクトマネジメント全般と事業計画を担当。

2015年3月に代表取締役社長に就任。共著に「デザインの誤解」(祥伝社)。

文:米津雄介