こんにちは、BACHの幅允孝です。

「さんち」の不定期連載も4回目。今回も中川政七さんと日本全国の工芸産地を巡ろうと旅に出たのですが、訪れたのは三重県伊賀市でした。

のっけから伊賀牛に舌鼓を打ち、まさかの忍者修行もこなし、苦労性の松尾芭蕉を知り、突然坂倉準三建築に出会いと、あいかわらずの行きあたりばったりの愉しい旅路で。是非ゆるりとご覧ください。

伊賀って、行かないよなぁ。これが比較的近所(愛知県西部にある津島市)で生まれた僕の、伊賀に持つインプレッションである。三重県には伊勢神宮もあれば、松阪牛もいるし、真珠も黒アワビも志摩の方では獲れるし「何とも贅沢な県」というイメージがあるけれど、海側のそれらとは逆サイド、内陸の伊賀には行ったことがなかった。多分、忍者になりたいと願ったことがなかったからだろう。

しかし、「いや、伊賀はめっちゃいいとこですよ」という中川政七さんの言葉に釣られ、今回は伊賀ヴァージンにさよなら告げることを決意。新幹線を降りた名古屋駅からレンタカーで90分、伊賀市内の芭蕉街に到着したのである。

当日は本社のある奈良から車で向かった中川さんが随分早く到着。なんでも奈良市内から50分車を走らせたら直ぐについてしまったのだという。実は8年前の市町村合併で奈良市と伊賀市は隣接したのだが、その事実を知らなかった中川さんの驚きに僕らも驚きつつ(知らなかったの!?)、京都や奈良からもかなり行きやすい立地に伊賀があることが判明した。

さて、というわけで最初は伊賀牛である。三重には松坂牛という世界的に有名なブランド牛が存在するけれど、伊賀牛も侮ってはいけない。濃厚でサシのたっぷり入った松坂牛と比べ、伊賀の牛は肉質が細く柔らかいことが特徴なのだとか。今回は、そんな伊賀牛を真昼間から堪能するため100年前から伊賀牛を扱う「金谷本店」を訪れた。ここは4代に渡って優れた血統を持つ伊賀牛をさらに改良、吟味したエリート伊賀牛たちを販売する精肉店であり、一方で老舗店舗の2階に上がれば肉料理が愉しめる。

しゃぶしゃぶ、ステーキ、バター焼きなど伊賀牛料理なら何でもござれの老舗店。しかしながら、一番の名物は「寿き焼(すきやき)」というから僕らは迷わずそれを注文。割り下を使わず、砂糖と醤油のみで炊くスタイルの関西風すき焼きが登場したのだが、その様子に驚愕したのが関東地方生まれの同行スタッフだった。

オーケイ、ここで整理してみよう。鍋を熱し、牛肉を焼くところまでは関東風も一緒。ただ、この後にネギを投入、割り下をひたひたになるまで注ぎ、順次ほかの野菜を加えながら煮えたところから溶き卵につけて食べるのが東のすき焼きである。(これではすき「焼き」ではなく、すき「煮」ではないか? というのが生粋の奈良人中川さんの疑問。)

しかし、ここ伊賀を含む関西風は、焼いた肉の上にどさっと砂糖を直接かけ、ひと呼吸おいたら醤油をちょろり。その濃厚な1枚の肉を頬張るところからスタートする。その最初の一口は「1枚目の喜び」という至福なのだ!と僕や中川さんなど関西風に慣れ親しんだ者はご満悦だが、同じ料理でもここまで調理方法が違うのも確かに妙な話である。

さて、「金谷本店」では一頭買いした雌牛しか使わないのだが、盆地で寒暖差が大きく水の綺麗な伊賀の牛様は、僕らの想像をはるかに超える味わいであった。脂の旨味で舌を唸らせる肉ではなく、淡白な赤身がじんわり尻上がりに口内に広がってくる肉とでもいおうか。正直なところ、人も40歳を超えると胃腸が脂をそんなに受け付けてくれなくなるのだが、この伊賀牛こそが上品な大人が食す三重の肉なのかもしれない。

小豆島の「まるきん醤油」をちびりとかけ、野菜も少しずつ足していく。金谷本店のスタッフの方にはこんな声を掛けざるを得ない。

「おかあさん、白めし先にください!」

関西風は、徐々に出てくる野菜の水分に合わせ砂糖と醤油で味を調整するから、家庭によって味もさまざまになる。かつて中川家では親父さんが砂糖を入れすぎるのを息子が嫌がっていたというエピソードも聞こえてきたが、それ、幅家も一緒だったなぁ。

というわけで、のっけから第4楽章を聴いたような伊賀牛祭を満喫したのだが、旅はまだエンディングではない。ここで終わってもいい!というぐらいお腹いっぱいだったのだが、腹ごなしに散歩すると伊賀の城下町では、つどつど面白いものを見つけるではないか。

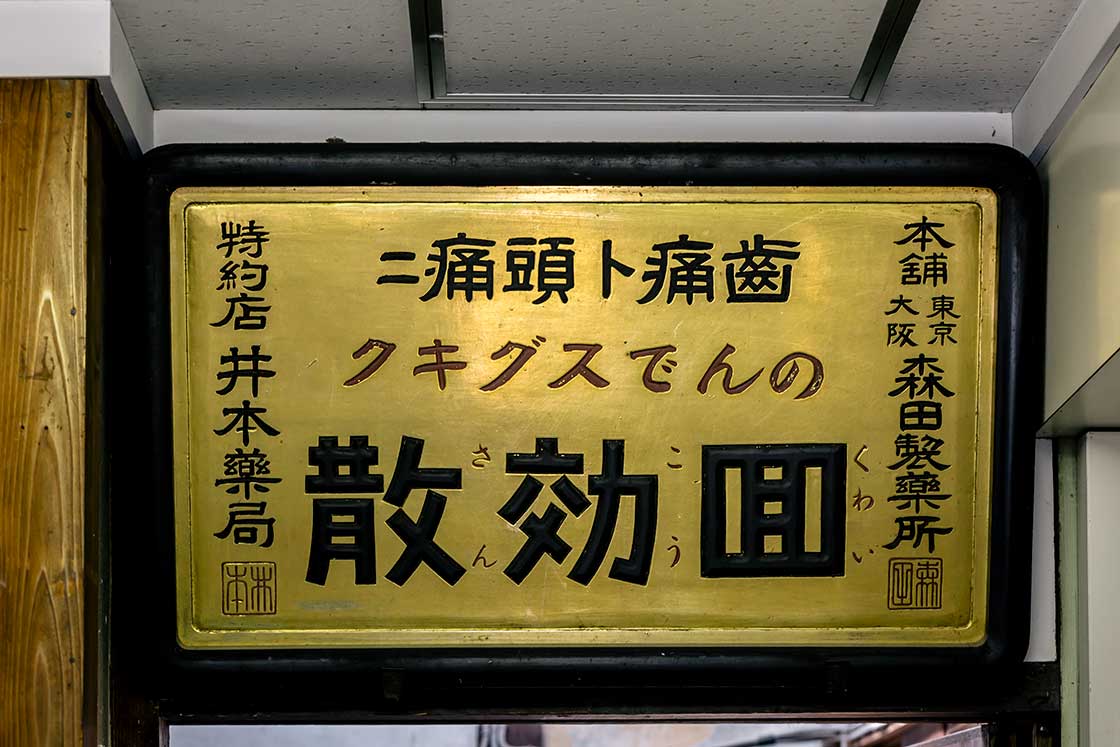

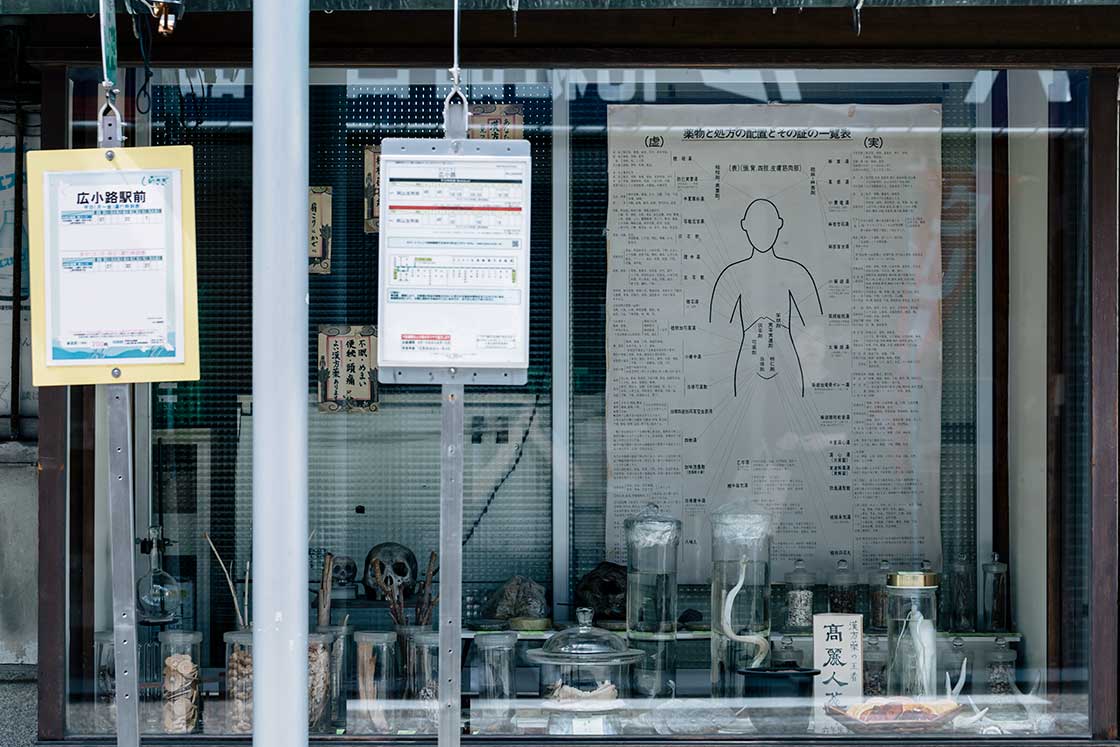

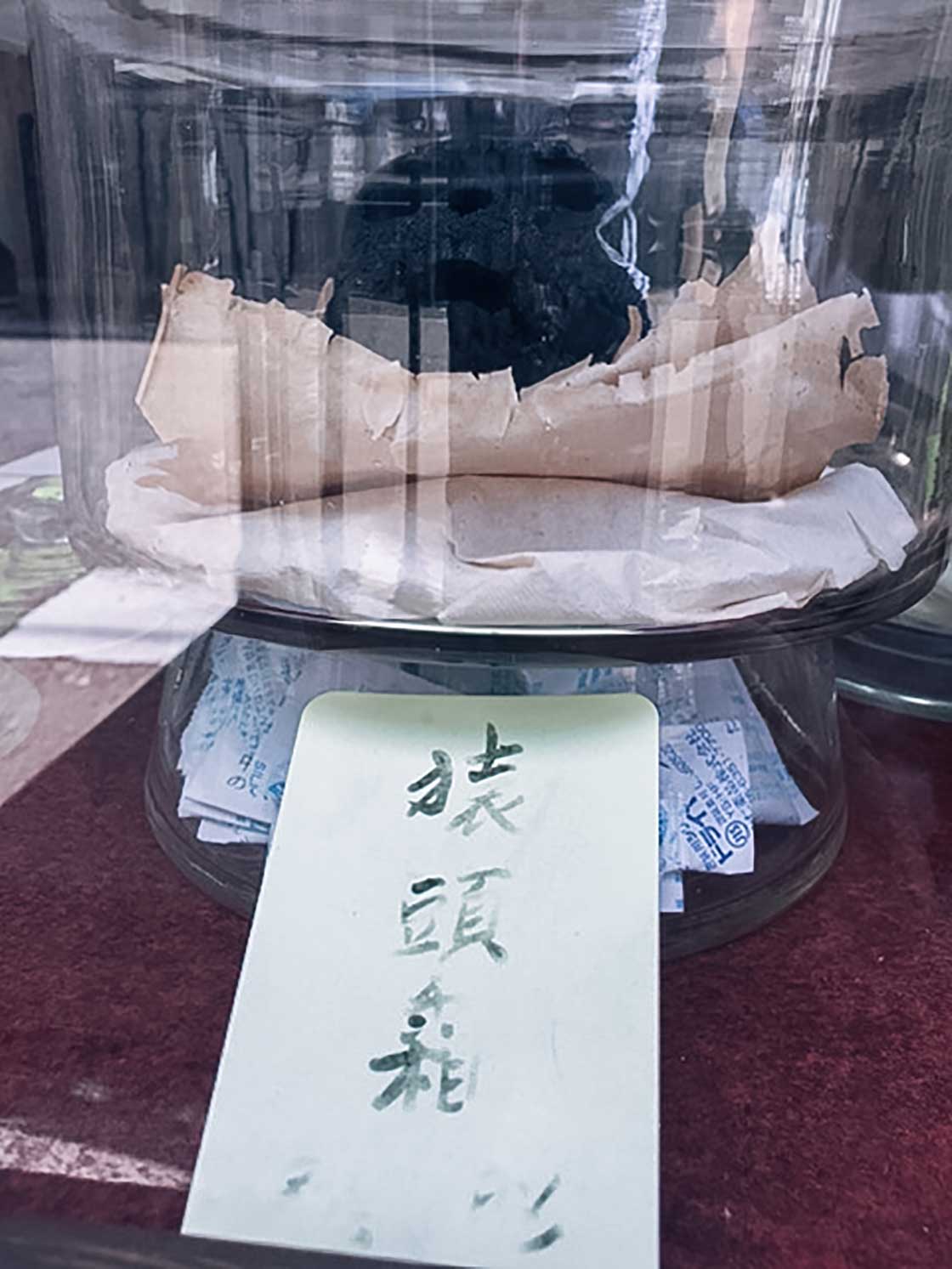

いかにも老舗という出で立ちの井本薬局のショーケースには猿頭霜( えんとうそう )と呼ばれるタイワンザルの頭を黒焼きにした漢方薬が飾られている。

町の広報看板には「第9回伊賀流手裏剣打選手権大会」のポスターが貼られている( どんな大会だ!? )。

ある月極駐車場の看板は立派すぎるくらいで、一方踏切の片隅に置かれている手描きの交通看板にある「とまり、きき、みて、とおれ」という文字は味がありすぎて微笑んでしまう。

さらに歩くとザ・モダニズムという体の建築物が現れたのだが、その伊賀市役所は何と坂倉準三の名作建築というではないか。

玄関に飾られた「伊賀市は『忍者市』を宣言しました」という横段幕の言葉に「後悔はないのだろうな?」とひとつ突っ込みを呈したあと屋内に入る。

思った以上に広々とした空間が気持ちよい。4〜5メートルはあろう天高の下でもらう住民票は格別なものなのかもしれない。

2階に登ると差し込む光が実に美しく、細やかな採光ひとつとっても坂倉の腐心が伺える。

そして、この場所でまさかこの人に出会うとも思っていなかった。知る人ぞ知る前衛画家であり絵本作家の元永定正( もとながさだまさ )の作品が階段の踊り場など数カ所に展示されているのである。受付の方にお聞きすると元永はなんと伊賀出身。世界的に再評価が高まる日本の美術運動「具体」の中心的人物の抽象絵画が、市役所で観れるとは思いもよらなかった。元永は作品づくりのテーマで「未知」というコンセプトを掲げ( 1955年刊『具体』誌 第3号 )、初めて世界と向き合うような生々しい驚嘆を描こうとした人。だから、大人も子どもも彼の作品に対峙した時、頭ではなく五感に響いてくる何かがある。実際、彼はジャズピアニストの山下洋輔と共作した不思議すぎる絵本『もけらもけら』や、この連載の豊岡回で紹介した決して大人には決して理解できないカニ絵本『カニ ツンツン』を生み出した人なのだが、いやはや伊賀で出会うとは驚いた。

伊賀の町を歩くと、なんだかすべてが引っ掛かる。これぞ荒井由美がかつて唄った「目にうつる全てのことがメッセージ」状態ではないか。さすが、日常の機微を詠み詩人としても世界中で賞賛される松尾芭蕉を生み出した伊賀である。

という流れで、次に(伊賀の)上野公園内にある芭蕉翁記念館を僕らは訪れた。1959年に城戸武男によって建てられたこれまたモダンな平屋建築には、芭蕉筆による様々な作品や手紙が収蔵されているという。俳句というと、なんだか縁遠いと感じる読者も多いかもしれないが、記念館の情熱的な学芸員・馬岡さんの説明を聞き、僕は俳句の面白さや松尾芭蕉という人物に俄然興味を持つことになった。

まず驚いたのが、芭蕉がとても苦労しながら俳諧師として成長していったことだ。彼が生まれた1644年の当時、伊賀の農家の次男坊が江戸に出て俳諧師として食べていくのは只事ではなかった。芭蕉は北村季吟( きたむらきぎん )の弟子として、やっとのことで免許皆伝ともいえる「俳諧埋木」を受け取ったそうだ。しかも、上京後も「業俳(職業俳諧師)」として食べていけないうちは神田上水道の工事に従事しながら機をうかがっていたともいう。あの松尾芭蕉が水道工事ですよ、すごい根性である。

また1675年に初めて使った号「桃青(とうせい)」は、尊敬する中国の詩人・李白に影響を受けたものだが、「李(すもも)」が白い先人に対して、自身はまだまだ青い「桃」だとへりくだっていた点も彼の人となりを想像させる。

もうひとつだけ芭蕉の俳句のイメージを覆された話をしよう。俳句といえば花鳥風月を詠むものとあなたは思うことだろう。だが、松尾芭蕉(桃青)の作品に今回触れて、彼が詠みたかったのは民衆という人だったということが実によくわかったのだ。風景よりも庶民の喜怒哀楽を詠む松尾翁。例えば、「夕顔に米搗き( こめつき )休むあはれ哉( かな )」という句をむかし本で読んだことがあったのだが、実のところそれは労働歌だったと学芸員の馬岡さんに教えられ目から鱗が落ちる思いをした。

ちなみに少しだけ基本を整理しておくと、「俳諧」と「俳句」は別のものである。俳諧は「俳諧連歌」ともいう歌を連ねる世界。その始発点となる句を「発句」と呼び、芭蕉の登場以降は発句のみを鑑賞することも多く、それが近代文芸における「俳句」となっていく。松尾芭蕉の作品としては現在では、彼の書いた発句が有名になっているが、本当のところ彼は俳諧の方を好んだということも教えてもらった。そして、自分の発句に付句をする弟子たちと連歌を通して心を通わせたのである。

実は、当時の俳人の多くがそうだったように句集、文集、伝記は自分では出版せず、弟子たち周囲が書くことによって伝承される。松尾芭蕉はそんなに多くの弟子を取ったわけではないが、当時としては珍しくたくさんの女性の弟子も取り、富める者も貧しき者も分け隔てなく接したといわれている。実際、芭蕉庵が火災で焼失した時は、お金だけでなくモノを寄付する現物支給の弟子もいたのだとか。松尾芭蕉は愛されキャラだったのである。

さてさて、初日最後は同じく伊賀上野公園内で忍者体験である。冒頭に書いたように忍者に対する憧憬がまったくなかった僕は、まさか40歳を過ぎて忍者衣装に袖を通すことになるとは思いもしなかった。先輩忍者に促されるまま着付けが始まり、思ったよりもたくさんのパーツが次々に体へと貼り付けられる。オーバー40のルーキー忍者2人の姿には失笑していただくしかないが、ここで僕と中川さんが感銘を受けたのが手裏剣打ちだ。

先ほど町中で見かけた「第9回伊賀流手裏剣打選手権大会」。これこそまさに伊賀流忍者博物館が仕掛けた大会なのだが、ずっしりとした手裏剣を打つのは、なかなか得難い体験だった。だって、普通は刃物なんて投げちゃいけない!

僕たちは手裏剣大会でも使う「公式球」ならぬ「公式手裏剣」を使ったのだが、それは岐阜県の関市で作られひとつひとつにナンバリングが施された工芸品としての手裏剣。その重みのある凶器を7メートル離れた畳に向かって投げると、ぷすりと畳に綺麗に刺さる感触がだんだん癖になってくる。実際の忍者たちはその刃先に毒を塗り、徐々にターゲットを死に至らしめたようだが、こんなものが飛んでくる時代に生まれなくてよかったとしみじみ感じてしまった。

ちなみに中川政七忍者はどうも手裏剣打ちの筋がよいようで、次々と的に手裏剣を打ちつけていく。最後は先輩忍者からしきりに大会出場を勧められていたけれど、まさか中川政七商店の経営者から華麗なる転身ということもあったりして‥‥

旅は2日目を迎え、翌日は伊賀焼の窯元 長谷園へ。中川政七商店でも扱っている長谷園の土鍋「かまどさん」、愛用している読者も多いのではなかろうか?

伊賀焼には1300年の歴史があるが、その中で長谷園は185年続いている窯元だ。現在伊賀には19軒の窯元が存在し、そのうち15軒が作家活動をしているというが、そのなかでも長谷園は最大の規模を誇る。今日は、そんな長谷園の8代目当主・長谷康弘さんに話を聞いた。東京で働いていた長谷さんが地元に戻ったのはちょうど20年前の1997年。伊賀という産地が本当に落ち込んでいた時だったという。そこからどのように復興を遂げていったのかを静かに丁寧に長谷さんは語ってくれた。

伊賀の土の特徴は、高い温度で長時間焼かないと焼き締まらないのだが、その耐火性を生かした土鍋が今は大人気だ。なんでも元々は琵琶湖の底だったこの辺りの土には当時の地圧に耐えた微生物や植物が土のなかに堆積しており、火を加えたときにそれらは気泡になるという。その気泡を含んだ陶器は蓄熱しながらゆっくり均等に熱を伝える特性があり、まさに土鍋のような作り物が向いているのだ。当時の微生物に大感謝である!実際、天然素材で鍋がつくれるのは現在のところ伊賀焼しかないらしい。

かつて、この辺りでは近隣の大産地である信楽焼や京焼の下請けをする業者も多かった。陶器の産地には質のよい粘土と腕のいい職人の他に、できあがった陶器を売る商人がいて産地が形成されるのだが、残念ながら伊賀にはその商人が育たなかったのだという。ゆえ、伊賀焼の知名度は他の近隣産地に比べ低い時代が続いていたが土の特性を見抜き、向いている用途を絞った方向性が功を奏し伊賀焼の復活に至ったのだという。

現在の伊賀では土鍋などの雑器とお茶道具の2本を柱としながら、伊賀焼でしかつくれないものづくりを目指している。近年は毎年ゴールデンウィークに開かれる窯開きに3万人もの人が訪れ、最寄りのインターから窯開き渋滞ができる程になった。長谷園の長谷さんは「うちの窯だけがうまくいっても仕方がない。産地全体で盛り上がっていかないと」というが、伊賀焼がいま善き流れにあるとは感じている。昔は何をやっても見向きもされなかったが、いまは自分たちのアクションがきちんと世の中に届いている気がするという。

最近、長谷園は土鍋のパーツ販売を始めた。例えば、上蓋だけが割れてしまって使えなくなってしまった土鍋が1割程あるという声を聞いての英断だった。正直、窯元としては新しいものを売ったほうが利益になるわけだから、発送の難しさも含め大変なことのほうが多いという。けれど、長谷さんは買ってもらうことよりも、使い続けてもらうことの方が大切だと力説する。自分たちの伊賀焼が本当に喜んで使ってもらっているのか?その心持ちを忘れなければ、伊賀焼という産地から生み出されるものは、もっともっと広がっていく気がした。

さて、この旅の最後に訪れたのは長谷園から車で数分「ギャラリーやまほん」である。ギャラリーの主・山本忠臣( やまもとただおみ )さんが田んぼの真ん中につくったこのギャラリーからは不思議な引力と放熱が感じられた。

ものすごく長閑な田園風景の中に、よく手入れがなされたシンプルなエントランスがゲストを迎え入れる。ギャラリーの中に入ると、外の暑さと比べて少しだけ温度が下がったような気がする。

僕らが訪れた日は伊賀・丸柱で作品づくりを続ける作家・植松永次( うえまつえいじ )さんの展覧会をやっていた。1949年生まれの植松さんは、土と火を素材にして作品をつくる人。焼成されたそれは器としての機能を持つものもあるが、空間のなかに息づくインスタレーション作品をつくったりもする。本人は「陶芸家の人から見たら、“なにしてるんや”となるし、現代アートをやってる人からみたら“陶芸やろ”となる」と別のインタビューに答えているが、既存の枠組みに当てはまらない彼の創作には確かに観る者を魅了する力が感じられる。

この植松さんに代表されるように、「ギャラリーやまほん」で扱われている作品や道具には、自然の根っこみたいなものを直感させるオブジェが多い。「器好き」に付随する世のステレオタイプが「ほっこり」とか「あたたか」だとしたら、「ギャラリーやまほん」にある物ものは、もう少し剥き出しで、でも嘘がない作品が多いというのだろうか。

元々、実家が伊賀焼の窯だった山本さんは家業を手伝い、つまり土を触りながら自身の「ものの見方」をつくりあげてきた人だ。兄が美術の道を選んだのとは対照的に忠臣さんは建築の道を目指すのだが、17年前に故郷に戻りギャラリーを開いた。今では約1ヶ月ごとのインターバルで展覧会を開いているが、最初の何年かは事業として継続していくのが大変だったという。

確かに20年近く前には、地方で高価なアートピースを買うというアイデアなど存在していなかった。各地域の産地では安価な伝統工芸品をお土産として売っていくしか道がないと思われていた。そんな中でも山本さんは長く付き合える作家を見極め、然るべきタイミングを探し、工芸とアートの間を縦横無尽に行き来する猛者たちを愚直に紹介し続けてきた。それが長い時間をかけて実を結び、今では展覧会初日に100人ものゲストが並ぶ人気展もあるそうだ。

「ギャラリーやまほん」で紹介する作り手たちは一様に「自然の素材と真摯に向かい合っている」者たちばかりだが、この伊賀の磁場で作品を鑑賞することで、その魅力は間違いなく増していると僕は思う。季節によって風景が移りかわる田んぼの真ん中では、自然の力を吸いあげてつくられる作品にエネルギーが充ちる。東京銀座の小さなホワイトキューブで鑑賞するのとは、随分違った体験ができる。それは現代においては忘れられがちな、プライマルな自然感覚を呼び起こすことかもしれない。

実際、山本さんも東京だとノイズが多く目移りしてしまうという。確かに、東京は街を歩くだけで様々なものが目につき、無意識にインプットされる。けれど、伊賀に暮らしていると、向き合うのが情報ではなく自然なのだと山本さんは説いてくれた。しかも、Natureの「自然」だけではなく、あるがままの「自然(じねん)」が伊賀にはあるという。

ギャラリーを出ると、そよ風が気持ちいい。そういう些細なものを受け止めることと、「ギャラリーやまほん」にある作品を見ることは、ほとんど同じことのような気がしてくる。「自然」の場所で「自念」する山本さんが、次に何を紹介してくれるのか愉しみで仕方がない。

今回の本たち

32篇のお肉にまつわるアンソロジー。阿川佐和子や開高健、村上春樹がすき焼きについて語ります。ちなみに阿川家のすき焼きは「けっこう甘い」そう。

ちいさな女の子(はらぺこちゃん)とちいさないきもの(ぺろ)がすき焼きができるまでを冒険。鍋に具を投入する臨場感がたまりません。

ル・コルビジェの弟子から1937年のパリ万博における日本館設計、そして戦後のモダニズムを牽引した坂倉準三の全記録。

詩人の谷川俊太郎さんと共作した絵本。「もこもこ」「にょき にょき」「ふんわふんわ」…元永さんのアートと谷川さんのオノマトペが、子供達の心を離しません。

ジャズピアニスト山下洋輔さんとの異色のコラボレーション絵本。言葉のリズムに合わせて心地よく展開する元永さんの絵は、まるで2人のセッションを聴いているよう。

伊賀出身の「ニート忍者」風太郎。京の都でなぜか育てる羽目になったひょうたんを機に壮大なスケールの物語に飲み込まれていきます。

忍者をテーマに日本全国に点在する「忍びの里」(伊賀、甲賀、戸隠、雑賀、甲斐、風祭)を紹介。周辺のみどころや忍者グルメ(!?)の紹介も。

『万川集海』『正忍記』『忍秘伝』という三冊の秘伝書を紐解きながら、今まで知られていなかった忍者の実像に迫ります。忍者好きにはたまりません。

ギャラリーやまほんで見た植松永次さんの作品集。収録のエッセイでも、日々作陶を続ける植松さんの真摯な人柄が滲み出ています。

幅允孝( はばよしたか )

www.bach-inc.com

ブックディレクター。未知なる本を手にする機会をつくるため、本屋と異業種を結びつける売場やライブラリーの制作をしている。最近の仕事として「ワコールスタディホール京都」「ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur」書籍フロアなど。著書に『本なんて読まなくたっていいのだけれど、』(晶文社)『幅書店の88冊』(マガジンハウス)、『つかう本』(ポプラ社)。

文 : 幅允孝

写真 : 菅井俊之、幅允孝( 猿頭霜・元永定正 )