京都洛北・岩倉の地にあるうつわの工房・カフェ・shop「HOTOKI」。陶芸家・清水大介さんが代表を務めるkiyo to-bo(株)の実店舗のひとつで、「うつわを買って、使えて、作れる」が一度に体験できる総合ショップだ。

店を運営するのは大介さんの父である清水久さんと奥さんの祥子さん、次男の洋二さんの親子3人と2名のスタッフ。久さんがうつわの体験教室もできる工房、祥子さんがカフェ、そして洋二さんがお店全体のプロデュースを担っている。

店に並ぶうつわはすべて自社の製品。商品の8割は、同じくkiyo to-bo(株)が運営する「トキノハ」の工房で作られている。

「トキノハ」は京都屈指の焼き物の里・清水焼団地にあり、大介さん夫婦を中心に、8名ほどのスタッフがデザインから作陶までアイディアを出し合って作り上げる。その他の商品は、考案を洋二さん、作陶を久さんが中心に担い、この店の工房で作られる「HOTOKI」のオリジナルだ。

今回は、作家とは違う立場で店を運営する洋二さんにHOTOKIとトキノハのうつわづくり、ブランドづくりについて話を聞いた。

HOTOKIの運営全体を担う次男の洋二さん

HOTOKIの運営全体を担う次男の洋二さん「個性を消す」そこが自分たちの個性

「トキノハ」にも「HOTOKI」にも共通するのは、「誰か一人」の作品ではないこと。制作の指揮を執るのは清水さん親子ではあるが、トキノハにもHOTOKIにも、名の知れた清水焼の「職人」や「作家」は存在しない。

チームとしてアイディアを出し合い、それぞれのパートに分かれてひとつの作品を作り上げる。コンセプトはあくまで「日常使い」のうつわだ。

「作者名やうつわの個性が前に出てしまうと、大事にするあまり『特別な時に使おう』と食器棚にしまったままになっていることがあると思います。僕たちが作りたいのは日常使いのうつわ。個性的なデザインや装飾を省き、いかに料理が映えるか、生活に馴染むか、使い勝手がいいかを考えています」

気軽に買って帰れるよう、商品は1000~5000円台のものを中心に揃える

気軽に買って帰れるよう、商品は1000~5000円台のものを中心に揃えるあえて作家の色を出さない、「個性を消す」ことが僕たちの個性と洋二さんは語る。純粋に作品を日常の生活道具として広めようとする姿勢は、名もなき職人の手から生み出される「民藝」の考え方にも通じるものがある。

料理人の想いに寄り添う、新たなブランド

「料理」を引き立てることに重きを置いた作品は、さまざまなジャンルの食文化が根付く京都の料理人からも好評で、個別相談を受けることも増えた。

そこで2019年、大介さんが新たに立ち上げたのが、料理人のオーダーメイド専門ブランド「素-siro-」だ。

作陶工程においてまだ特徴が何もない段階を指す「素地(きじ)」という言葉に由来する通り、まったく素の状態から対話を重ね、完全受注生産のオリジナルを作成する。

カタログも見本も一切ない、対話のみから生まれるうつわ。そこには形の良い食器を作る技術だけではなく、作り手の想いを丁寧に汲み取るセンスも要求される。料理人との信頼関係がなければ成り立たない仕事だ。

「料理人の方に使っていただけることは僕らにとっても喜び。そのお店のお客さんが料理とともにうつわに触れて、また僕らのことを知ってもらうきっかけにもなればうれしいですね」と洋二さんは言う。

実際に料理人と制作したうつわ Photo by 中島光行

実際に料理人と制作したうつわ Photo by 中島光行コンセプトを体現する、新たなうつわの提案

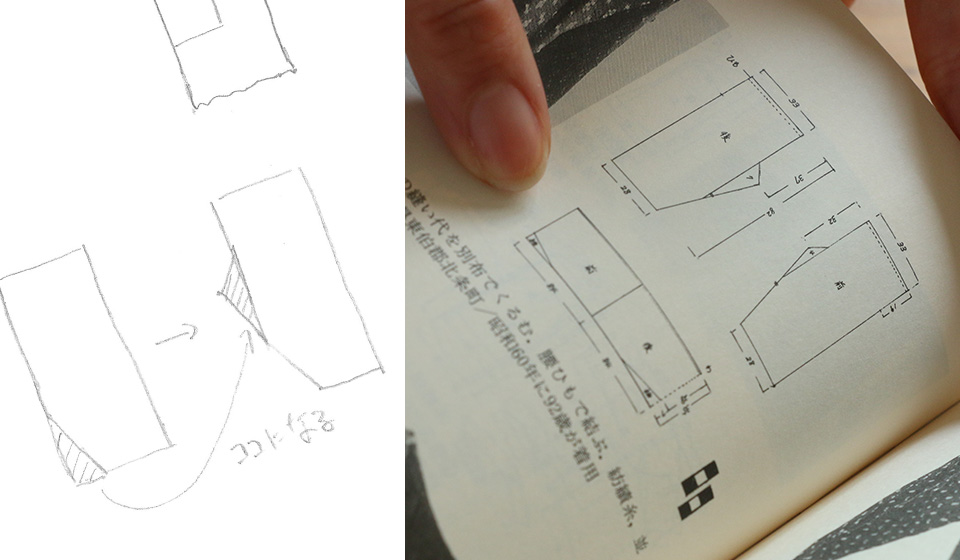

また、うつわの「日常使い」というコンセプトから、洋二さんが新たにひらめいたアイテムが壁に掛けられる小さな花器「TUKU」。

「壁にくっツク」手のひらサイズの一輪挿しで、押しピンとドライフラワーがセットになっている。

「普段うつわを買う習慣がない人にも手に取ってもらえるような、うつわを買うひとつ前の段階のものを作りたかったんです。花は日常的に飾るものですし、そこにさりげなくうつわを取り入れられたらと思って」

まさに「うつわのある風景」。壁にピンをさし、花器を取り付け、花を生けるだけ。お気に入りのうつわに季節の花を飾ることで、少しだけ生活が豊かになる。清水さん親子が大事にする、「うつわの日常使い」を体現する商品となった。

「日常の中にうつわがあることの豊かさを、このTUKUが伝えてくれたら。それに、うつわ(焼き物)って意外となんでも作れるんです」

形はぽってり丸みを帯びた「MARU」とほっそりとした「TUTU」の2種。どちらも押しピンひとつですぐに付けられる。うつわといえば皿やカップ、椀や鉢など料理のための道具を思い浮かべがちだが、「TUKU」はその概念を覆し、うつわの可能性を広げてくれた。

外部のデザイナーと共同で開発したパッケージ

外部のデザイナーと共同で開発したパッケージパッケージもTUKU専用に制作したオリジナルで、ギフトにも喜ばれているそう。さらに、母の日前にはカーネーションがセットになって限定品を販売するなど、季節によってさまざまな商品を提案している。

母の日限定セット。カーネーションのドライフラワーがついている

母の日限定セット。カーネーションのドライフラワーがついているまた、レジの上やカフェの天井には陶器のランプが。もちろんこれもオリジナル商品。アンティークとはひと味違う、柔らかな印象を与えてくれる。

オリジナルのランプも陶器製

オリジナルのランプも陶器製作り手ではないからこそ、できること

最初から陶芸家としての道を歩んでいた久さんと長男の大介さんに対し、次男の洋二さんは数年前まで、バリバリの営業マンとして一般企業に勤めていた。

「アパレルの企画営業をしていました。当時は売れないものはないと思ってやっていましたね。4年前にHOTOKIがオープンしたくらいから兄のトキノハの方が忙しくなって、父と母だけでHOTOKIを回していたんです。それで土日だけ手伝うようになって、いろいろテコ入れするところがあるなと‥‥」

洋二さんは会社を辞め、HOTOKIの運営に参加することを決意。作り手目線ではないからこそ、まったく新しい角度から店を俯瞰し、時に大胆な提案もする。

まずはファンを作るために、人を呼び込まなければならない。岩倉まで足を運んでもらうにはどうしたらよいか。そこで企画したのが「岩倉マルシェ」だった。

岩倉にもっと人を呼ぼうと2016年にHOTOKIの店先で7店舗で始めた小さなマルシェが、今では宝が池公園に約40店舗が集まるイベントになった。今年は6月2日の開催を予定している。

「僕は岩倉で生まれ育ちました。そして改めてここに帰ってくると、個性的なお店はたくさんあるのに、横のつながりが薄いことに気づいたんです。みんなで手をつないだら、もっと岩倉の個性を出して、人を呼び込める場所になるんじゃないかと考えました」

マルシェへの出展は、岩倉で商売をする人だけに限定。出展時の業態も、パン屋ならパン屋、焼き鳥なら焼き鳥と、通常営業と同じものに統一している。

「京都はたくさんのマルシェが開催されていますが、僕たちは岩倉に限定することで岩倉の個性を出し、ここにしかないマルシェを作りたいと思っています。そして普段のお店の業態に限定するのは、普段の岩倉にも足を運んでほしいからなんです」

まずは岩倉に人を呼び、岩倉のことを知ってもらう。

地道に種をまくことで、着実に自分たちのファンを増やしていく。

入り口の窓には店名の由来が。店からは比叡山も見渡せる

入り口の窓には店名の由来が。店からは比叡山も見渡せるすべてはうつわを「ブランド化」するための種蒔き

お店に足を運んでもらえるような工夫にも余念がない。

ひとつは年に2回開催している「utsuwaku」だ。うつわの制作工程において、数個に一個多少の傷がついてしまうことは避けされられない。もちろん、日常使いのうつわとしては問題ないが、店の商品として並べることはできない。

それを捨てるのではなく、アウトレット商品として一気に売り出す。これが周囲の住民や京都市内外のうつわ好きにも好評を博している。

さらにイベントではうつわの修理ワークショップや、店内の「あるモノ」を探し出した人に、箸置きや小さなオブジェが入ったガチャガチャを1回プレゼントするなど、大人も子供も楽しめる仕掛けが盛りだくさん。もちろん陶芸体験も受け付ける。

また、工房では京都精華大学の学生も活躍している。店から大学が近く、洋二さんも同校の卒業生である縁もあり、実践の場を学生にも提供しているのだ。年に一度、陶芸コースに通う学生の有志展も開催する。

「学生さんは自分の器を見てもらう機会が少ない上に、作り方は教わっても売り方まではなかなか教えてもらえない。自分の作品が陶芸の世界で通用するか、食べていけるかを就職前に、仕事を通じて一度考えてもらう場を提供できれば」

工房の作業を手伝う精華大学の学生スタッフ

工房の作業を手伝う精華大学の学生スタッフ柔軟な発想で、さまざまな想いを形にしていく洋二さん。作り手とは全く別の視点と経験が、HOTOKIという場所に新たな風を吹き込んでいる。

「作り手はどうしても制作で手がいっぱいになってしまい、売り方まで頭が回らない。僕のように作陶にかかわっていない人間も、ここには必要なんです」

サラリーマン時代の営業経験も、お店やブランドを運営する上での貴重な財産だ。

「例えばファッション業界では、ブランドイメージが何より重要になります。質の良いものだけを作っていても、ブランドイメージが薄いと人はなかなか動かない。僕たちのうつわも、商品の良さをお客さんに語るだけではなく、もっとブランド化していきたいと思っています」

根底にあるのは、「お客様のために」

ブランディングや売り方に関することなど、一見ビジネスライクな考え方だが、その真意は「お客さんを喜ばせたい」という洋二さんの想いにある。

「私たちの特徴は、うつわを自ら企画、製作、販売できるところです。質の良いうつわを届けるのが第一ですが、その先に店舗もあり、オンラインストアもあり、オーダーメイドもある。お客様のご要望に応じた様々なチャネルがあることが強みだと思います。

これからもそれぞれのチャネルを強化しつつ、生活に寄り添ったうつわ作りを通して、幸せを感じてもらえるお手伝いが出来れば嬉しいです。

そのなかで私は、作り手ではない目線で、いかに喜んでもらえるかを追求していきたいと思います」

お客さんに楽しんでもらうアイデアを常に考え、アメリカのアンティークであるガチャガチャの機械を探し当てた時の喜びを、少年のように目を輝かせて語ってくれた洋二さん。彼の内側から溢れ出るうつわやお客さんへの想いが、数々のアイディアを生み出す何よりの原動力になっていると感じた。

「HOTOKI」が次は何を仕掛けてくれるのか、今後の展開も楽しみだ。

<取材協力>

HOTOKI(https://hotoki.jp/)

京都府京都市左京区岩倉西五田町17-2

075-781-1353

トキノハ オンラインストア(https://shop.tokinoha.jp)

siro(https://siro.kyoto)

文:佐藤桂子

写真:松田毅