陶芸一家が営む、総合的なうつわの店

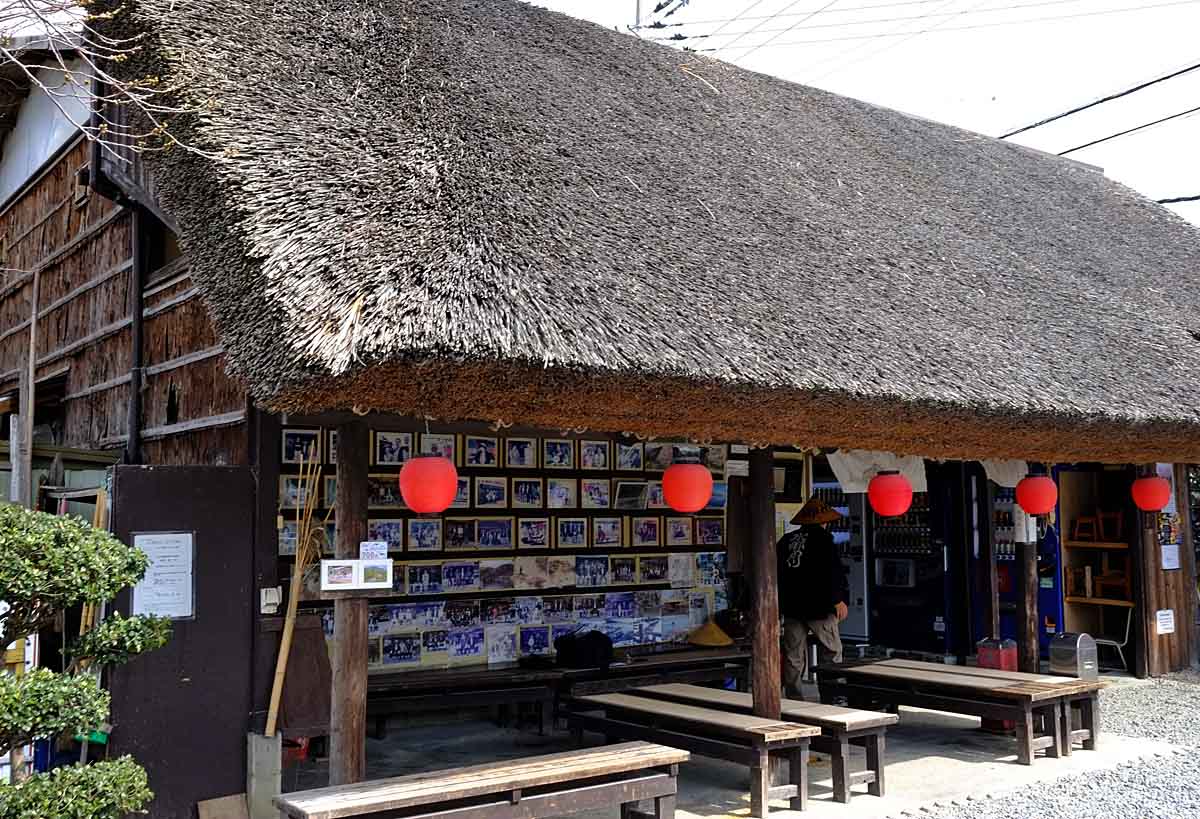

京都市左京区・岩倉。比叡山の借景が見事な圓通寺や「雪の庭」として名高い妙満寺、門跡寺院の実相院など名刹も多く、風光明媚な景色が残るエリアとして知られている。

そんな岩倉の閑静な住宅街に突如現れるのが、高床式倉庫を思わせるようなモダンな一軒家。

ここは陶芸家・清水大介さんが代表を務めるkiyo to-bo(株)の実店舗のひとつ「HOTOKI」。shop・工房・カフェが一緒になったうつわの総合ショップだ。

大介さんの父である陶芸家・清水久さんと2名のスタッフが職人として工房を、母の祥子さんがカフェを、そして弟の洋二さんが全体の運営を担っている。

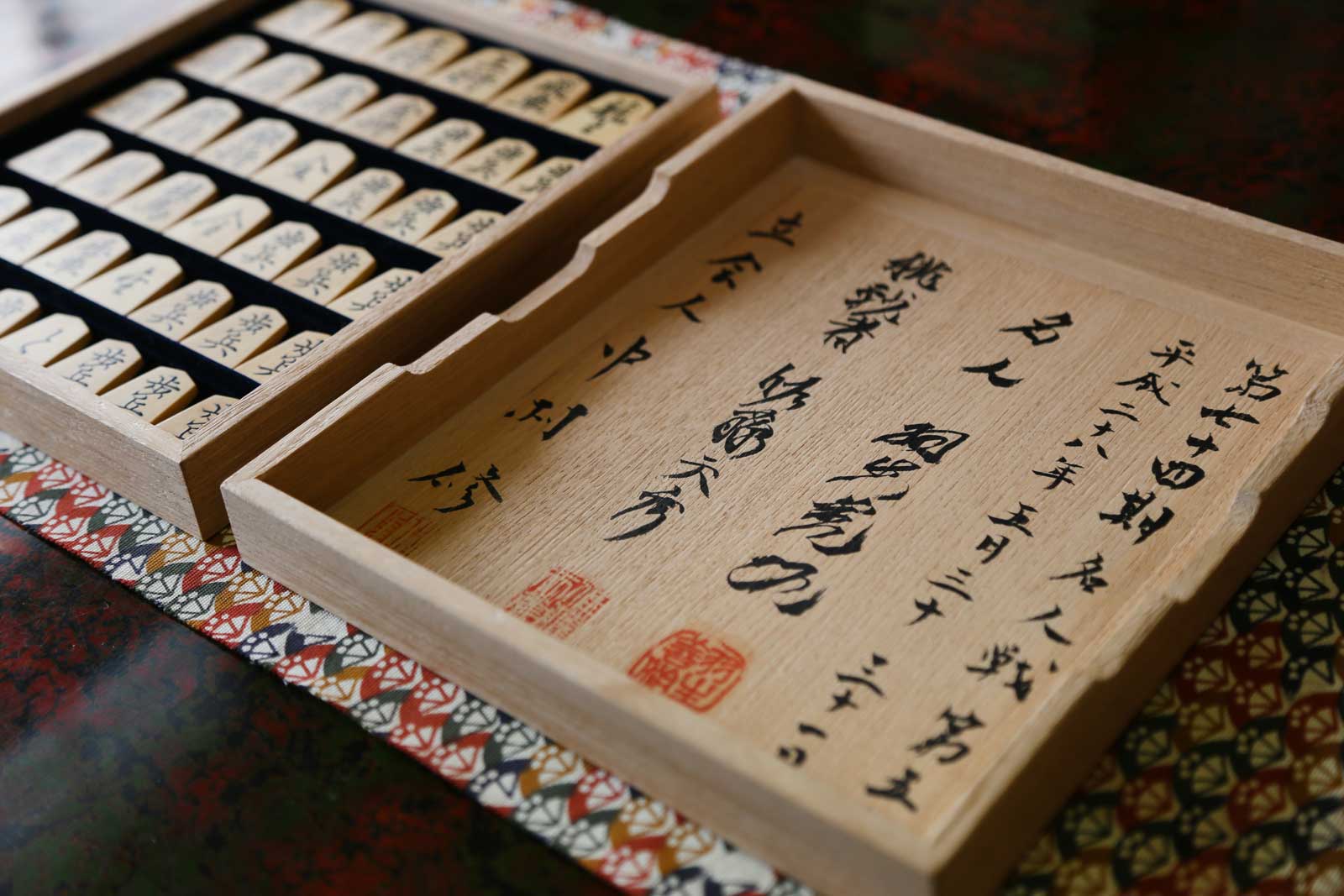

店は階段を上がった2階の手前にshop、奥にカフェがあり、1階が陶芸体験もできる工房となっている。shopには、同じくkiyo to-boが運営する清水団地の工房「トキノハ」のうつわと、[HOTOKI]オリジナルのうつわが並ぶ。

この店の特徴は、うつわを買えるだけではなく、「触って作って楽しめる」こと。まずはカフェという気軽な体験を通してうつわに触れ、気に入ればshopで買うことができる。そしてカフェからは1階の工房の様子が眺められ、空いていればその場で陶芸体験もできるのだ。

ここでしかできない、カフェの在り方とは。

洋二さんはHOTOKIを「お客様をもてなす場所」と話す。

「うつわを売っているだけのお店だと、何か買って帰らないといけないような気がして、足を踏み入れるのを躊躇してしまう人もいる。僕たちはまず自分たちが作るうつわのことを知ってもらいたいので、いろんな方向へ間口を広げています」。

そのためにまず、この店の強みである「カフェ」がある。最大の特徴は、使いたいうつわを自分で選べることだ。

「コーヒーやスイーツにこだわるのはカフェとして当たり前のこと。でも、うつわを自分で選んで使えるのは、僕たちならではのサービスだと思います」。

「自分でうつわを選ぶということは、そのうつわを認識するということ」と洋二さん。

数あるうつわの中から自分で選ぶことにより、自分が好きなものの特徴に気づき、実際に使った手触りや飲み心地の良さで、うつわのファンになるきっかけを与えてくれる。

洋二さんは「当たり前のこと」というが、カフェのメニューのクオリティの高さも見逃せない。コーヒーは「大山崎コーヒーロースターズ」のシングルオリジンを使用。

「コーヒーがちゃんと美味しいこと」は、コーヒー文化の根付く京都では大事な要素だ。

ここのうつわでしか楽しめない個性的なメニューも考案。

冬季限定の「ティラミス」や夏に登場する「かき氷」は、HOTOKIのうつわがなければ完成しないオリジナルスイーツだ。通常メニューのガトーショコラなども手掛ける「cake salon fuyuko style」と共同開発し、メニューに合わせてうつわも一から考案したそう。

このようにうつわを用いてゲストにサプライズを与えることも、「HOTOKI」ならではのおもてなしだ。

「ここではとりあえずコーヒーでのんびりして、うつわに触れてもらう。そして僕たちのうつわのファンを増やしていく。その最初の種まきとして、カフェは大事な要素です」

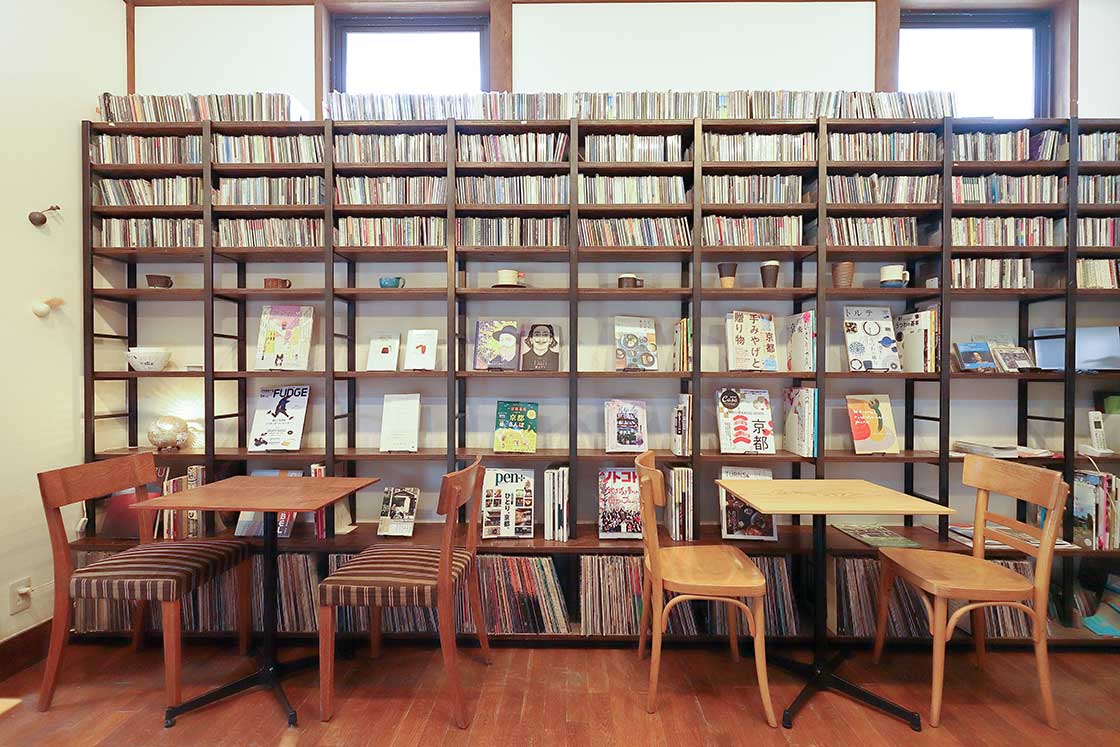

本棚の選書も絶妙で、うつわ、アート、ファッション、ローカルなど、訪れる人の心理を突くようなジャンルの本が並ぶ。こちらの棚も洋二さんが手掛けているという。

「うつわの本ばかり出したら押しつけがましくなってしまう。みんなが手に取りやすいカフェの本やファッション誌もバランスよく配置しました」。

店内には久さんのコレクションでもあるジャズが流れ、純粋にカフェとしてゆったりとした時間を過ごすことができるのも、ファンの心を掴む要素のひとつだろう。

ふらりと訪れ、その場で陶芸体験も。

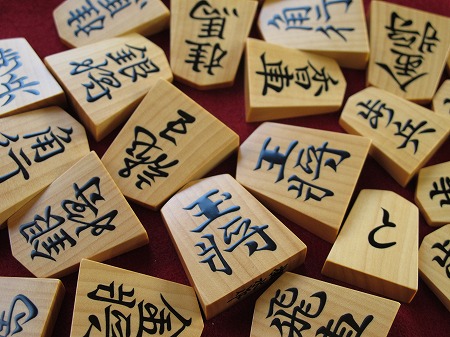

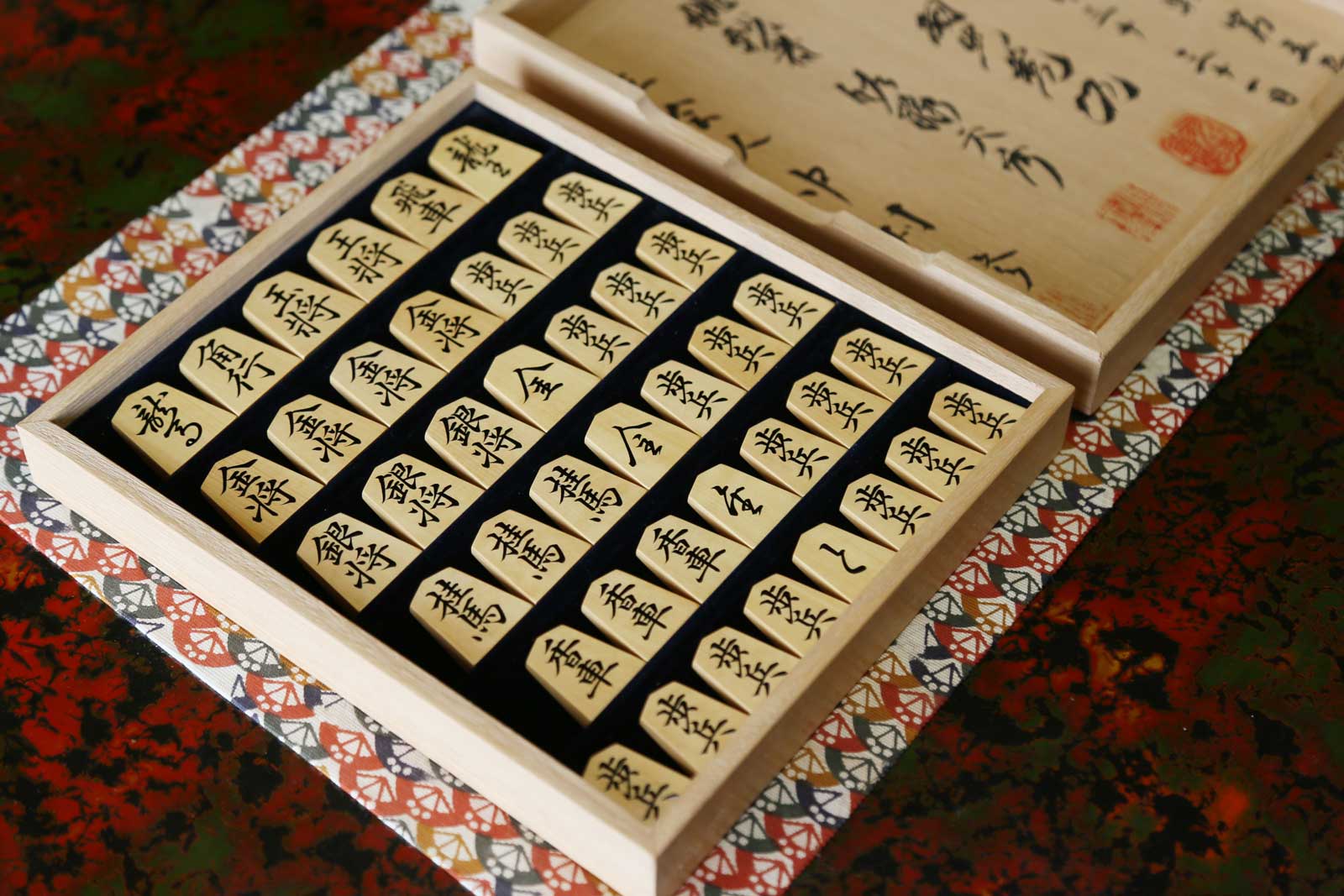

そしてここのもう一つの魅力が、陶芸体験の手軽さにある。

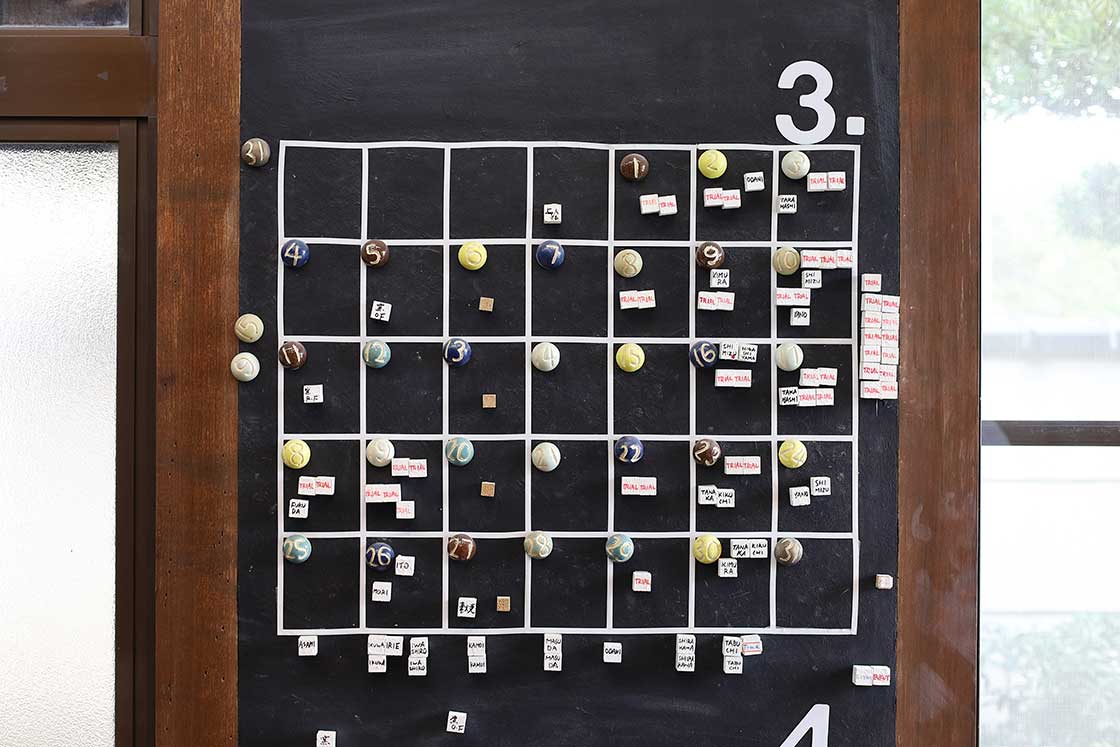

カフェからはすぐ下の工房がのぞけるようになっていて、作陶の様子が垣間見えるだけでなく、予約に空きがあれば実際の陶芸体験も可能だ。

コースは電動ろくろ体験と手びねり体験があり、電動ろくろなら約15分で2000円とかなりの手軽さ。手びねり体験4500円は、土1kgを使って久さんの手ほどきを受けながら、約1時間半かけてうつわを制作していく。

親子での体験も可能で、工房には小学生が作ったとは思えないようなうつわも並ぶ。さまざまな種類の絵柄入りのスタンプで好きな模様を施す時間は、ものづくりの楽しさを教えてくれるようだ。

「手軽にできて楽しめるのがここのコンセプト。まずは土に触ってみて、『楽しかったな』『うつわって面白いな』という気持ちを、子供たちにも知ってもらえたら嬉しいですね」と洋二さん。

体験後で作ったうつわは工房の方で焼成し、約1ヶ月後に完成。自身のうつわを手にする瞬間は喜びもひとしおだろう。

入り口のレジ横にはなにやらクラシックな佇まいの機器が。実はこれ、アメリカで製造されたアンティークのガチャガチャの機械なんだとか。

イベント時にはうつわを購入した人の特典としてガチャガチャを実施。オリジナルの箸置きをプレゼントした。

「せっかく岩倉まで足を運んでもらうのだから、お客様には特別な時間を過ごしてほしい。ここでは面白いことをしたいと常に考えています」。

目的は美味しいコーヒーでも、15分の電動ろくろ体験でもいい。さまざまな入り口からうつわの世界への扉が開け、その魅力にはまってしまうだろう。そんな仕掛けが、この空間には溢れている。

<取材協力>

HOTOKI

京都府京都市左京区岩倉西五田町17-2

075-781-1353

https://hotoki.jp/

文:佐藤桂子

写真:松田毅