こんにちは。THEの米津雄介と申します。

THE(ザ)は、ものづくりの会社です。

漆のお椀から電動自転車まで、あらゆる分野の商品をそのジャンルの専業メーカーと共同開発しています。例えば、THE ジーンズといえば多くの人がLevi’s 501を連想するはずです。「THE〇〇=これぞ〇〇」といった、そのジャンルのど真ん中に位置する製品を探求しています。

ここでいう「ど真ん中」とは、様々なデザインの製品があるなかで、それらを選ぶときに基準となるべきものです。それがあることで他の製品も進化していくようなゼロ地点から、本来在るべきスタンダードはどこなのか?を考えています。

連載企画「デザインのゼロ地点」。本格的に寒くなってきたので、11回目のお題は「ダウンジャケット」です。

誕生のきっかけは、ある男が寒さで死にかけたから

ダウンジャケットが誕生したのは今から約80年前。1936年にドイツ系アメリカ人のエディー・バウアー氏が発明しました。日本でも店舗展開をしているアメリカブランド「Eddie Bauer (エディー・バウアー) 」の創業者です。

このエディー・バウアー氏、多岐に亘るスポーツ愛好家で、釣り、テニス、スキー、ゴルフ、ハンティング、カヌーなどを年中嗜み、釣りやゴルフに至ってはロッド (竿) やゴルフクラブを自作して使っていたそうです。

そんな彼が真冬の釣りに出かけた際、あまりの寒さに危うく凍死寸前の低体温症になってしまったことがダウンジャケット誕生のきっかけでした。

真冬でも釣りがしたい彼は、水鳥の羽毛に着目し、服を作ることを考えます。サンプルを作ってみるものの着用すると羽毛が下に偏ってしまい、洋服としてうまく機能しません。試行錯誤を繰り返す中で、ダウンを菱形の状態でキルティングすることで生まれたのが、世界初のダウンジャケットでした。

このキルティング製法を基に1936年にはアメリカで特許を取得。「スカイライナー」という名称で、当時の製品タグには「地球上で最も軽く、暖かい」と書かれて発売されました。

写真は現在販売されているものですが、菱形のキルティングのパターンは健在です。ダウンジャケットの発明は高所登山に革命をもたらし、エディー・バウアーは1953年にK2ヒマラヤ遠征隊のためのダウンジャケットをデザインし支給することになります。(ただしスカイライナーとは別の「カラコラム」というヒマラヤ山脈の名前を冠した製品です)

ダウンジャケットは登山用品として欠かせない存在になっていきました。

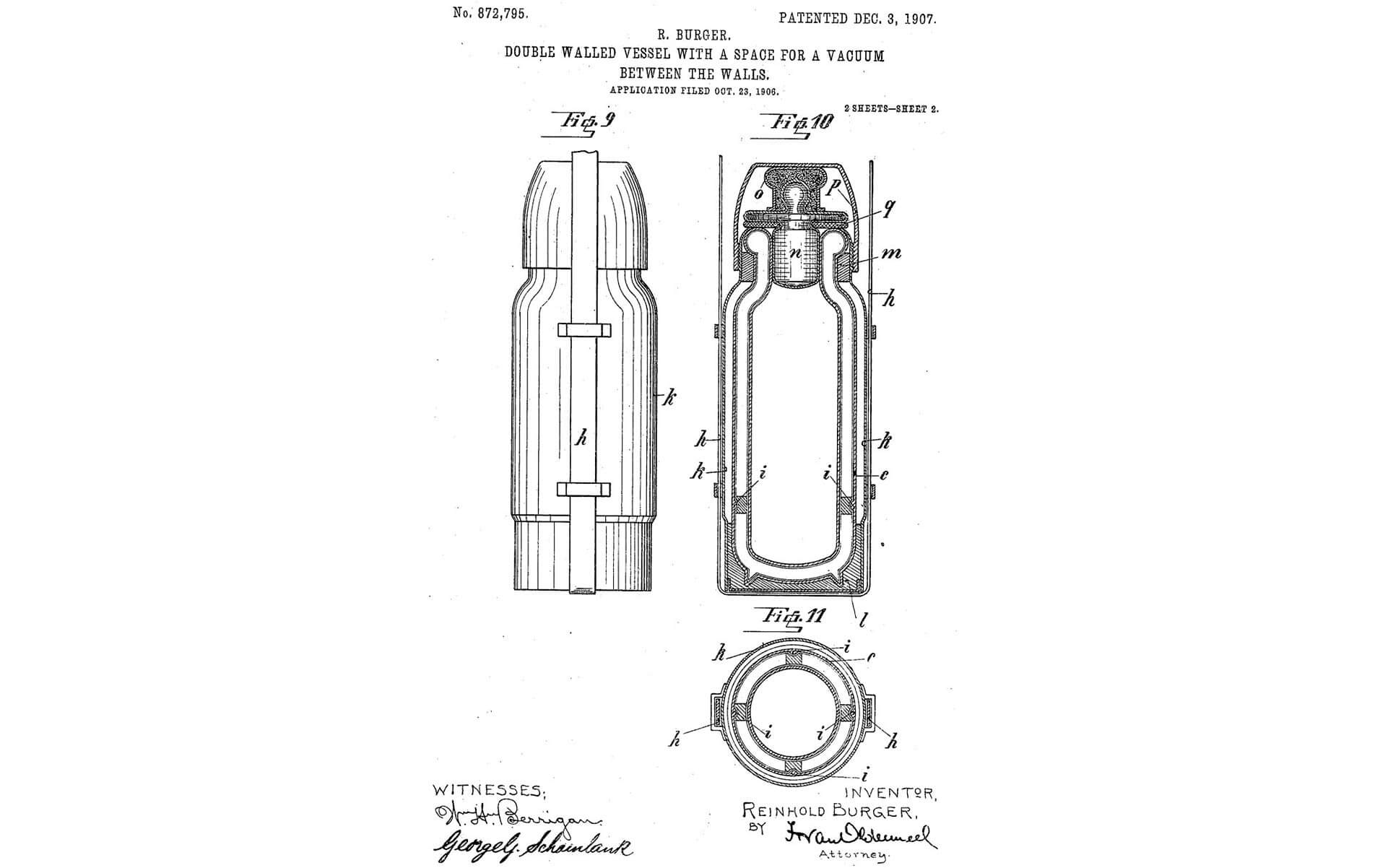

ダウンジャケットが暖かい理由は魔法瓶と同じ

では、そもそも何故ダウンジャケットは暖かいのでしょうか?

その理由は「デッドエア」と呼ばれる対流しない空気にあります。第5回「魔法瓶」の回でも書いた内容に近いのですが、魔法瓶もクーラーボックスも二重窓も重ね着も、ほぼ同じ原理で、動かない空気の壁を身体の周りに常に形成することが暖かさの要因です。

ダウンとは、水鳥の胸毛を指す言葉。見た目はタンポポの綿毛のようで「ダウンポール」とも呼ばれ、陸鳥にはない水鳥特有の羽毛です。このダウンポールは非常に軽く、そして柔らかく、衣服の中で空気の層を作るのに適しています。つまり、ダウンポールの個々の大きさと、その量が暖かさを決定付けると言っても過言ではありません。

一般にダウンジャケット表示には、ダウン〇〇%、フェザー〇〇%、と表記が義務付けられていますが、これはダウンポールとそれ以外のフェザーの割合を表しています。

ダウン100%であれば理想的ですが、採取した羽毛から確実にダウンポールだけを抜き取ることは現実的には難しく、高級ダウンジャケットでよく見かける表示はダウン90%フェザー10%となっています。

(一着ずつ正確に測ることもできますが、同型のすべての製品が同じ比率ということは不可能で、あくまで90%以上ダウンが入っているという保証として記載されている場合がほとんどです)

羽毛は、主に食用の水鳥から採取されます。フランス・ポーランド・チェコ・ハンガリー・中国・カナダなどが主な産地で、ハンガリーやポーランドが優良産地と呼ばれますが、生育状況などによって大きく左右されるのが現状です。

また、ダウンジャケットが好きな方であればフィルパワーという言葉をご存知かもしれません。これはダウンの復元力 (ダウンジャケットを圧縮した後に膨らむ力) を数値化したものですが、アメリカ、欧州、日本で測定基準が違うことや、同じ製造ロットの中でも試験毎に大きく数値がぶれるため、個人的にはあまり信用できるものではないと思っています。

シュラフ (寝袋) などは羽毛の内容量 (グラム) を記載しているものが多いですが、触った感触やその復元力、そして実際の内容量を見るのが暖かさという点においてはわかりやすい気がします。

ファッションになったのは1980年代から

誕生から長らく山岳用品の印象が強かったダウンジャケットがファッションとして注目を集めるようになるのは1980年代頃から。

フランスの「MONCLER (モンクレール) 」がその代表例と言えるのではないでしょうか。モンクレールは1952年創業の山岳用品ブランドですが、1960年代にスキーウェアがオリンピックの公式ウェアに選定され、世界に知られるブランドになります(もちろんヒマラヤ遠征などに使われる本格的なダウンジャケットを作ってきた歴史が根底にあります)。

そして1980年代からモンクレールのダウンジャケットはフランスやイタリアでファッションアイテムとして認知され、90年代には高級ブランドとしての信頼を確立していきます。

シャイニーナイロンと呼ばれる光沢のある表面生地や、スーツにダウンジャケットというスタイルを定着させたことで、日本でも爆発的に人気になりました。

では国産はどうでしょうか?

最近では、大阪のスポーツウェアメーカー「デサント」が2010年バンクーバー冬季オリンピックの日本選手団のために開発した「水沢ダウン」が注目されています。水沢ダウンとは、岩手県奥州市(旧水沢市)の水沢工場で作られたダウンジャケットのこと。ダウンの弱点である水に濡れることを防ぐために、縫い目をなくした熱接着ノンキルト加工を施しています。

ノンキルト加工や止水ジッパーによって、水に濡れないことに徹底的にフォーカスした機能性の高い製品です。

そしてもうひとつ、実は日本にも60年もの歴史のあるダウンジャケットの老舗メーカーがあります。その名も「ZANTER (ザンター) 」。 1951年に現・東洋羽毛工業株式会社のウェア部門として設立され、日本中が歓喜した日本山岳会隊による1953年の世界初のマナスル登頂をはじめ、南極観測隊、エベレスト登山隊、日本人初の北極点到達など、日本の冒険家を支え続けてきたメーカーです。

エディー・バウアーのヒマラヤK2遠征隊や、モンクレールの創業とほぼ時を同じくして日本のダウンジャケットのパイオニアとして誕生したザンターは、羽毛メーカーだからこそできる素材の品質に徹底してこだわり、国内で羽毛の選別や洗浄を行うメーカーです。

デザインのゼロ地点「ダウンジャケット」編、いかがでしたでしょうか?

ダウンジャケットを発明したエディー・バウアー、確かな機能を備えながらハイブランドへと転化したモンクレール、濡れないという機能を追求した水沢ダウン、羽毛という素材にこだわったザンター。

今回は歴史・形状・機能・素材といった要素毎にデザインのゼロ地点を探ってみました。

そして、今までとは少し違ったアプローチでデザインのゼロ地点を考えてみる為に「THE MONSTER SPEC」という新ラインでダウンジャケットを作りました。ぜひこちらも見ていただけたら嬉しいです。

THE MONSTER SPEC®

様々なシーンに応じて細分化され、それぞれに特化してきたスポーツやアウトドアプロダクト。

だからこそTHEのこれまでのアプローチとは対照的に、最高スペックの実現によって、そのジャンルの新たな基準値を探れるのではないか、という考え方から生まれた新しい製品群です。

次回もまた身近な製品を題材にゼロ地点を探ってみたいと思います。それではまた来月、よろしくお願いいたします。

米津雄介

プロダクトマネージャー / 経営者

THE株式会社 代表取締役

http://the-web.co.jp

大学卒業後、プラス株式会社にて文房具の商品開発とマーケティングに従事。

2012年にプロダクトマネージャーとしてTHEに参画し、全国のメーカーを回りながら、商品開発・流通施策・生産管理・品質管理などプロダクトマネジメント全般と事業計画を担当。

2015年3月に代表取締役社長に就任。共著に「デザインの誤解」(祥伝社)。

文:米津雄介

*こちらは、2017年12月10日の記事を再編集して公開しました。