こんにちは。THEの米津雄介と申します。

THE(ザ)は漆のお椀から電動自転車まで、あらゆる分野の商品を開発するものづくりの会社です。例えば、THE JEANSといえば多くの人がLevi’s 501を連想するような、「これこそは」と呼べる世の中のスタンダード。

THE〇〇=これぞ〇〇、といったそのジャンルのど真ん中に位置する製品を探求しています。

連載企画「デザインのゼロ地点」の4回目のお題は「バスクシャツ」。

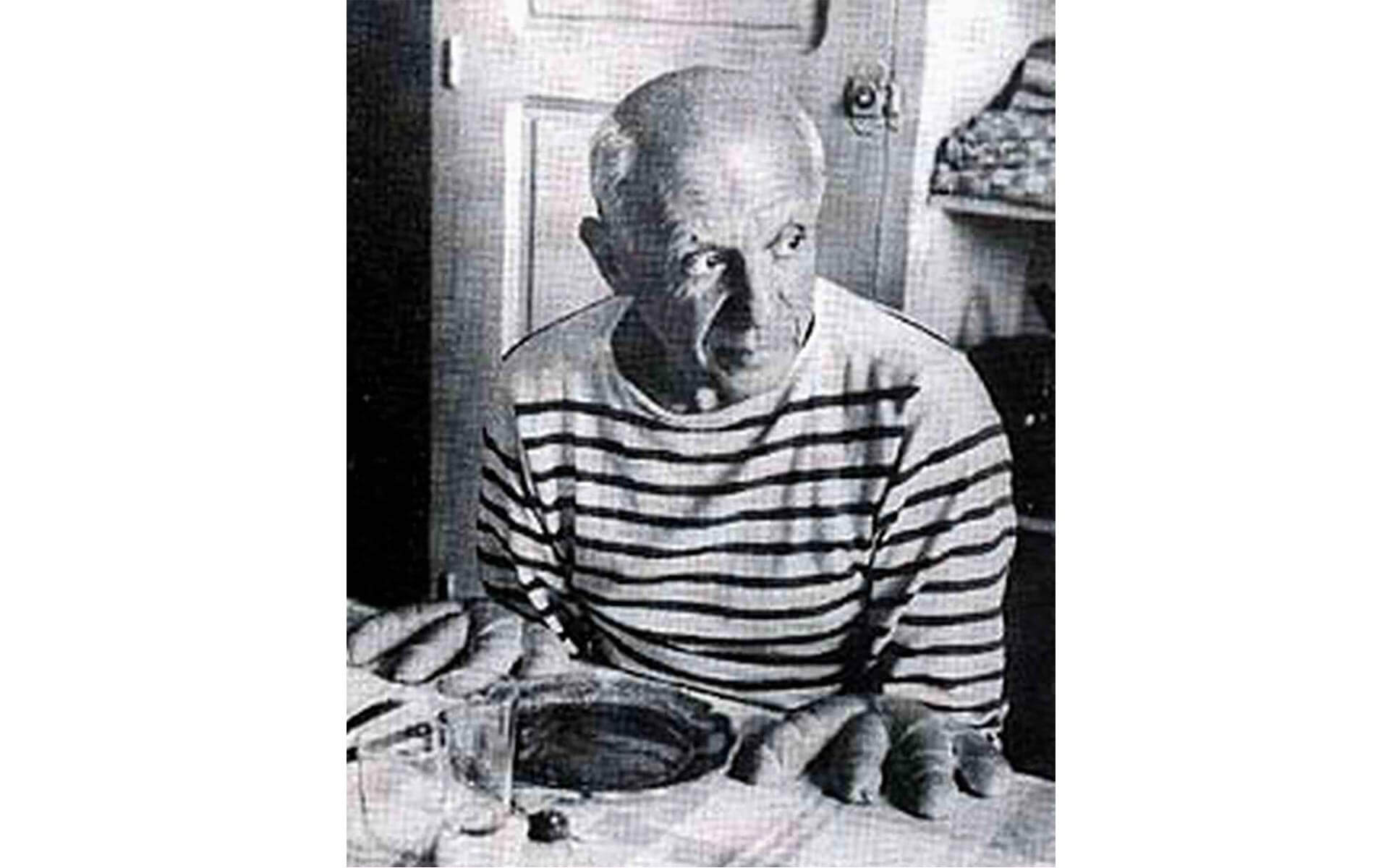

バスクシャツと聞いてまず最初にイメージするのはボーダー柄でしょうか。他にも海だったりフランスだったり‥‥もしかしたらパブロ・ピカソだという方もいらっしゃるかもしれません。

ピカソのトレードマークであり定番服だったバスクシャツとは、編物で作られた生地にボートネックと呼ばれる横に広い襟、少し短めに切り落とされた袖口で、青と白のボーダー柄、といったイメージが一般的なようです。ピカソの他にも小説家のアーネスト・ヘミングウェイや服飾デザイナーのジャン=ポール・ゴルチェなど、バスクシャツは歴史の賢人たちに愛されてきました。今回はそのバスクシャツの由縁やその歴史が生んだ形状・機能を題材に、デザインのゼロ地点を探っていこうと思います。

日本ではバスクシャツと呼ばれ定着していますが、実はフランスではその呼び名は通用しないようで、ブルトンマリンとかマリニエールといった呼ばれ方をするそうです。日本での呼び名に関しては、ヘミングウェイの小説「海流のなかの島々」の中でバスクシャツという和訳が出てきたことから、とも言われているそうです。「バスク」とはフランスとスペインにまたがる地域の名称。ピレネー山脈の麓からビスケー湾に面した地域を指します。

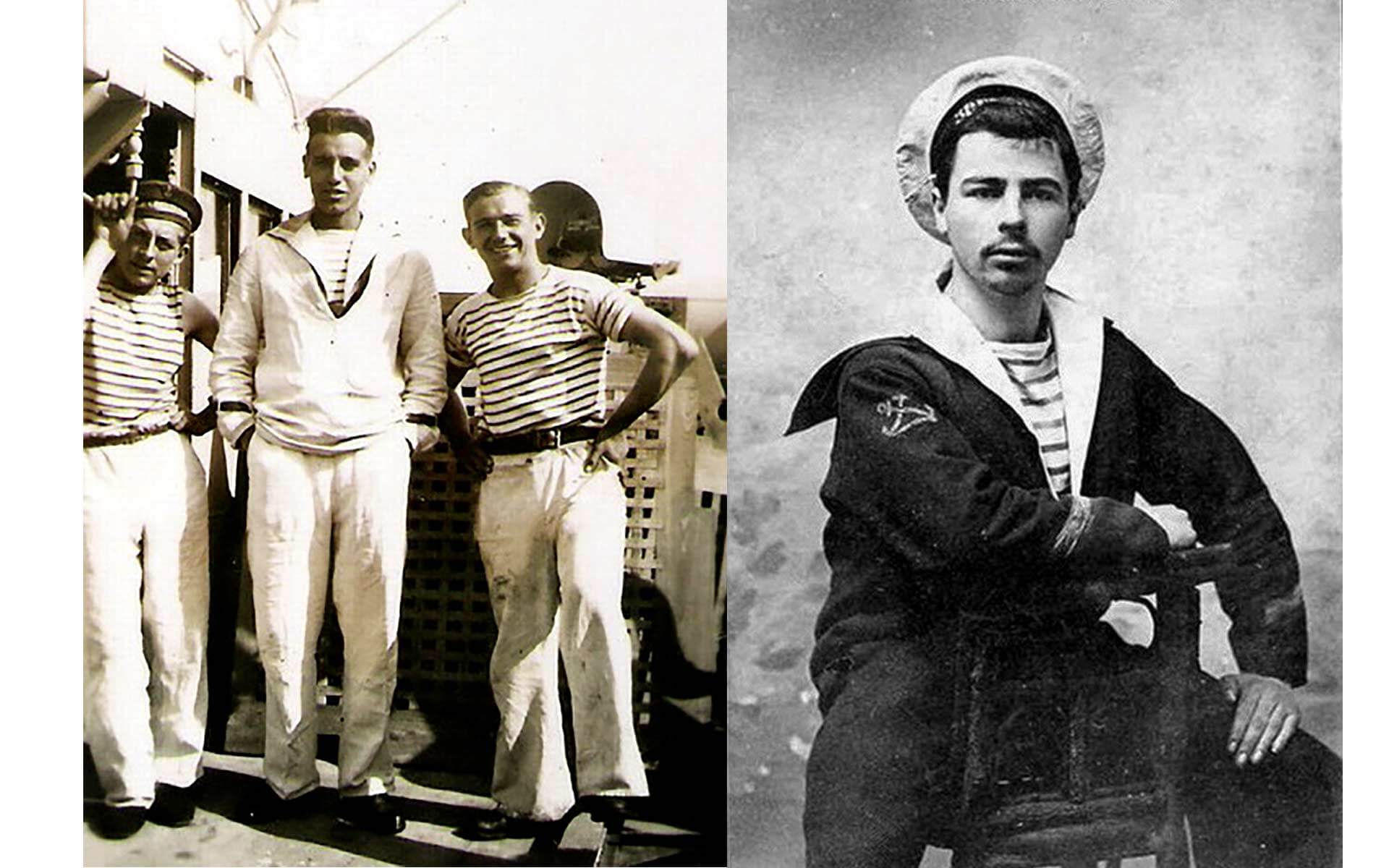

このバスク地方が発祥のバスクシャツですが、16世紀頃に船乗りたちが愛用していたウールやコットン素材の手編みのものが起源だと言われています。

強い海風から身体を守るニット生地、濡れても着脱しやすい横広のボートネック、作業時に器具に引っかけない為の七分袖、そして海で発見されやすくする為にボーダー柄が採用された、実に機能的にデザインされた仕事服だったのです。

船乗りの仕事服としてはイギリスのガンジーセーターと並ぶオリジンとも言えそうです。ガンジーセーターとバスクシャツ、もちろん関連性は何もないのだとは思いますが、海峡を境にした近い地域で同じくらいの時期に似たものが作られていたという史実に、モノづくりの発展や進化の不思議がありそうで興奮しますね。(別途調べてみます)

そして、この機能的にデザインされた船乗りの仕事服は1850年代からフランス海軍の制服として採用されはじめます。バスクシャツの生産を含む繊維業も産業革命以降は紡績や染糸が急速に機械化され、19世紀から20世紀にかけてメーカーがOEM(他社ブランドの製品を製造すること)で海軍に制服を供給する流れになったのです。

そして、船乗りの仕事服から海軍の制服へと変化したバスクシャツが、ファッションとして脚光を浴びたのは 1923 年のこと。アメリカ人の芸術家ジェラルド・マーフィーが南仏にある船乗り専門の卸問屋で、この白と青のボーダーのカットソーを発見し、その着ている姿が同じく高級リゾートでバカンスを楽しんでいた人々の注目を集めたことが発端で、1930 年代から 1940 年代にかけて欧米のリゾート地で大流行することになったのです。

そこから現代に至るまでファッションアイテムとして愛されてきたバスクシャツ。代表的なメーカーとしては、フランス北部ノルマンディー地方のセント・ジェームスや、リヨンで生まれたオーシバル、ブルターニュ地方のルミノアなどが挙げられます。

どのメーカーもその時々でフランス海軍に制服としてOEM供給していた名門で、今でもフランスで生産しているそうです。ミリタリーをモチーフとしながらも爽やかな海の印象を与えるバスクシャツたちなのですが、冒頭に申し上げた「船乗りの機能的な仕事服」をモチーフにしたバスクシャツも実は存在します。

1927年にブルターニュ地方のカンペールで生まれた「フィルーズ・ダルボー」。写真のブランドロゴからも読み取れるように、フィルーズ・ダルボー社のあるブルターニュでは、地元の漁師達が海に出て仕事をしている合間に、その妻たちが夫の帰りを待ちながら糸を紡ぎ、その糸を用いてセーターを編むというライフスタイルがあったそうです。

その文化の継承を軸に、他とはちょっと違った製法で生地を作っています。横方向に糸を編みこんでいく「横編み」というそのまんまの名前の製法なのですが、この横編み製法は組成が複雑で、薄い生地を作るのには適していない代わりに、糸をたっぷりと使用したふくらみのある生地に仕上げることができ、身幅方向への伸縮性が最も高いそうです。機械生産ですが手編みに程なく近い製法でしょうか。

ちなみに、ルミノアは「丸編み」、セント・ジェームスやオーシバルのラッセルは「経編み(たてあみ)」で作られていて、丸編みはいわゆるカットソーと呼ばれるもの、経編みは織物に近くかっちりした生地になります。

どのメーカーも同じバスクシャツと呼ばれていますが、それぞれの歴史的背景によって設計や製法が違っていて、そんなことを考えながら着てみたり、お店で触ってみたりすると、今まで気付かなかったディティールに愛着が湧いてきます。

船乗りの仕事服としてデザインされた姿が今も残るフィルーズ・ダルボーは、僕の中ではバスクシャツの定番としての要素を兼ね備えている気がします。

デザインのゼロ地点・バスクシャツ編、如何でしたでしょうか?

ちなみにフィルーズ・ダルボーはTHEバスクシャツとして、東京駅KITTEのTHE SHOPで種類も豊富に取り揃えております。気になった方は是非ご来店ください。(笑)

それではまた来月、よろしくお願い致します。

米津雄介

プロダクトマネージャー / 経営者

THE株式会社 代表取締役

http://the-web.co.jp

大学卒業後、プラス株式会社にて文房具の商品開発とマーケティングに従事。

2012年にプロダクトマネージャーとしてTHEに参画し、全国のメーカーを回りながら、商品開発・流通施策・生産管理・品質管理などプロダクトマネジメント全般と事業計画を担当。

2015年3月に代表取締役社長に就任。共著に「デザインの誤解」(祥伝社)。

文:米津雄介

<掲載商品>

THE Breton Marine