10年以上商品のデザインをしている岩井さんが「こんなに試作品を作ったことはない。」と、感慨深そうにずらっと並んだ試作品を愛おしそうに見ていました。

お茶を家で誰でも美味しく飲むためには、と考えたお茶の道具。

その工程で出来たのがこのたくさんの急須と土瓶と湯呑のサンプルなんです。(実は写りきれてないものがまだまだありました。。)

煎茶と玉露用の急須、焙じ茶用の土瓶。

今回は急須のお話を聞きました。

まず、お茶を美味しく淹れるとは?

普段の私は、なんとなく茶葉を入れてポットからこれくらいかな?という量のお湯を入れて、これくらいかな?という時間で湯呑に注ぐという、なんとも適当に入れています。

お茶は、「茶葉の量」「お湯の量」「お湯の温度」「抽出時間」の決まりを守れば、美味しく淹れることができます。

一応私も分かってはいるのですが、毎回ちょうどいい茶葉の量は茶さじですくうのは難しいし、お湯の量を計るということは、なかなか手間で億劫になります。

これを道具で解決できないかと考えたのが、はじまりだったのです。

茶葉が計れる茶さじ、お湯の量がわかる急須を作れば、「量」の部分は簡単に解決できるのではないか。

出来上がったものを見れば、これぞ一目瞭然の機能と美しさを兼ね備えた仕上がり。

内側の目盛りは一目盛り140mlで満水の目盛まで湯を入れると280mlになり、70mlを1杯分として4杯分の煎茶を淹れられます。

有田焼の白は煎茶の緑が美しく映え、磁器製のため吸水性が低く、においがつきにくく、日本茶の繊細な香りや色を最大限に引き出すことができます。絞り出し急須は、最後の一滴まで美味しくいただけるうえに、茶こしの穴や段差がなく洗いやすい。

しかし、使いやすくて美しい急須が出来上がるまでは、気が遠くなるような試行錯誤が待っていたんです。

煎茶や玉露を淹れる急須として宝瓶(ほうひん)というものがあります。一般的に持ち手が付いていない、急須のような形をしています。この宝瓶(ほうひん)を参考に、家でも気軽に使えるものを作りたいと考えたのです。

たっぷりの容量がほしいから高さが必要。

気軽に持ちやすいように持ち手をつけたい。

持ち手は所作が美しい横手を採用したい。

この考えを元に、有田焼の窯元さん、そして型をつくる原型師さんと試行錯誤を繰り返すことになります。

絞り出しの形に注目していた私ですが、試行錯誤の一番の肝は「横手」だったんです。

高さが必要だけど、高くなると横手の重さに引っ張られてフォルムが歪む。

横手を短くすれば重さは軽減されるが持ちにくい。

高さを出さずに横幅を広くすると、デザインがぽってりする。

何度も何度も原型師さんと相談し、試作を繰り返したそうです。

思わず「持ち手って付けるだけじゃないんですか?」と聞き返したことを後悔しました。。

横手は焼く途中で、最初に付けた位置から下がってくるものだとか。

それを考慮して、焼き上がってきた時に、理想の持ちやすい位置になるように、最初に付ける角度を決めるというのです。これは、焼いてみないとわからないので、下がりすぎたり高すぎたりを、何度も繰り返して調整するのです。

もちろん急須の特徴である絞り出しの口も、簡単に出来たわけではありません。

茶葉が出にくく、それでいて注ぐ量が確保される、溝の深さと本数を追求し、切れがよく後引きしない注ぎ口のフォルムを調整するのです。

忘れてはいけないのは、お湯の量がわかる目盛り。デザインのフォルムが少しでも変わると、目盛りの位置も微妙に変わるので、毎回容量を計算し直し、図面を書き直す。こうして煎茶に必要な140mlと280mlがきっちり計ることができる目盛りを実現しています。

小さな汲み出しは玉露に適量な35mlが入ります。一目盛りで4杯淹れることができるので、美味しい煎茶が淹れれるようになったら、ぜひ玉露にも挑戦してみてください。実は、話しながら気がついたのですが、煎茶の汲み出しと玉露の汲み出しを重ねたら、ちょうど急須の中に収まるので、収納時に場所をとらないんです。煎茶の汲み出しだけなら3つ重なりますよ。

簡単そうで適当に入れてしまっている毎日のお茶。

「本当に窯元さんと原型師さんにお世話になったんです。」と感慨深い岩井さんと、ずらっと並んだ試作品を前に、少し恥ずかしくなりました。これからは、簡単だけど適当ではないお茶の時間で、美味しい一休みをさせていただきます。

ほかに無いアウトドアショップ、東京「Tsugiki」へ

新緑の野山に萌える今日この頃、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。青空のもと、キャンプやバーベキューなど、アウトドアを楽しみたいと思う方も多いのではないでしょうか。

アウトドアを楽しむ道具の専門店もありますが、一風変わった品揃えが魅力のセレクトショップがあると耳にしました。下町の雰囲気を色濃く残す東京は千駄木。

駅から徒歩で6分ほどのところにある「Tsugiki」は、アウトドアグッズだけではなく伝統工芸や“富山県の魅力”も提案するお店です。

この3つがなぜ、どういう風に融合しているのでしょうか。オーナーの木原彰夫さんのお話を伺ってまいりました。

アウトドアブランド勤務からお店を持つまで

木原さんは富山県高岡市出身。高岡漆器や高岡銅器など伝統工芸が盛んな土地で育ちました。

上京後、チャムスというアメリカのアウトドアブランドの日本代理店で11年間勤務。ゼネラルマネージャーとして海外事業部、デザイナー、セールス、プレスPRなどを経験して独立し、2015年11月にTsugikiをオープンさせました。

「お店を始めた理由は地元への恩返しですかね。富山県の地方創生事業に関わる機会がありまして、お手伝いのようなことをしているうちに『お店を出してみないか』という要望が出ました。

どちらかというと、半ば強引にお店をやらされたという感じなんですけど(笑)」と木原さん。

アウトドアブランドでの仕事の経験、地元・富山の友人知人との関係、それぞれが“接ぎ木”のように重なり合って、一つのお店が産声をあげました。

ごった煮のような店内

暖簾をくぐって店内に入ってみると、どこか懐かしいような空気感に包まれます。富山の古道具屋で購入したという什器から滲むものでしょうか。一方で、内装は厳選された富山県の木材で仕上げるこだわりも。

店内にはアウトドアのウエアもあれば、古めかしい器、仏具の「おりん」まであります。ぶら下がる電灯も売り物です。

商品のセレクトにこだわりはあるのでしょうか。

「とにかく、かっこいいと感じたものを仕入れています。まだ世の中にあまり知られていないようなものも、たくさん扱うようにしています。

珍しいものと出会える場所でもあると思うので、そういう意味では提案型のお店ですよね。まずは来てもらって、この雰囲気を感じてもらいたいです」

ジャンルを超えた商品が並ぶごった煮のような店内。それでも、どこか統一感があるのは、落ち着いた色合いの内装のおかげかもしれません。

愛着のわくアウトドアグッズを目指して

木原さんが思う、かっこいいアウトドアグッズ。その一つがオリジナルで製作したシェラカップです。渋い色合いが目を惹きます。

「高岡にある『モメンタムファクトリー・Orii』という会社の銅器着色の伝統工芸士さんに作ってもらいました。色合いが独特でしょう?

これは銅を化学変化で色を変えていくという伝統工芸の技術なんです。ぬかや大根など、自然のものを銅に焼き付けていくと、化学変化で、色が変わっていくんですよ」

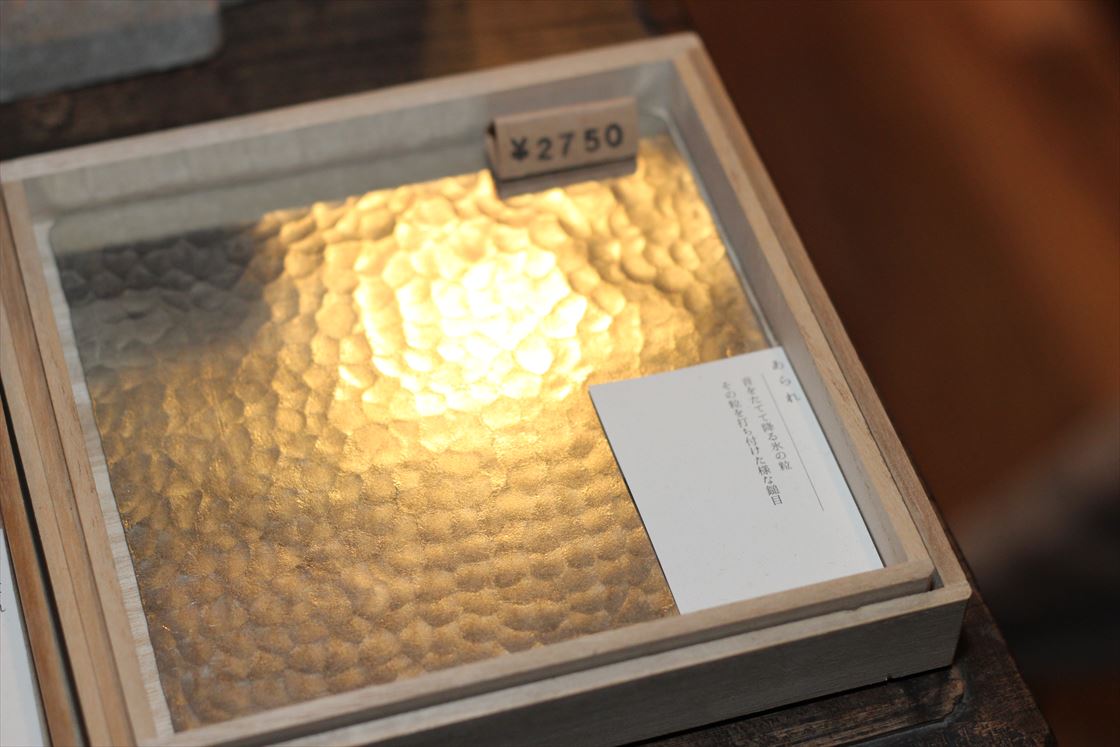

折ったり、曲げたりすることのできる「すずがみ」という商品も高岡発。熟練の職人による金鎚で叩く技術によって、作り上げられました。通常の錫の板と違い、何回も圧延を繰り返しています。持ってみるととても軽い。

どちらもアウトドアだけでなく、インドアでも使えそうな商品です。

「セレクトも商品開発も、機能よりまず先に『かっこいいかどうか』を考えます。

見た目が気に入っているものの方が、使いたくなりますよね。インテリアとして飾ったりもできます。そうして使っていくうちに、愛着が湧いてくるんじゃないかなと」

職人さんとの付き合い方

木原さんが新しい商品を探すときも高岡の広い人脈を活用します。ちょっと声を掛ければ、皆、何かを教えてくれる。ただし、有名なブランドや商品はTsugikiでなくても販売しています。木原さんが狙うのはニッチな商品です。

さて、木原さんはそうした商品や作り手とどのように出会い、仕入れや製品開発をしているのでしょうか。

「飲ミュニケーションですね。高岡に帰ると、まず、職人さんと飲んでます。例えば、『こういうのやりたいんですけど、できます?』みたいな」

やったことのないものを職人さんに作ってもらうのは、至難の業ではないでしょうか。

「『こういうの作りたい』という時点で最初にお金を全部払ってしまいます。リスクを背負わないと皆、信用してくれないですからね」

「やりたい」と一度でも思ったら自分がリスクを背負うことで、信用を得て実行していく。職人さん相手の仕事に限らず、どこの世界でも言えることかもしれません。

売る人間が楽しまなければ、お客さんも楽しめない

富山を軸にしながらも面白いと思えばなんでも仕入れるそうです。「こんなものもあるよ」と木原さんの声が商品から聞こえてきそうです。

「売る人間も楽しまないといけないし。売る人間が楽しんでないと、お客さんをワクワクさせたり、楽しませることはできないですよね」

もし千駄木周辺で用事があるならば、一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。心ときめく商品に出会えるかもしれません。

<取材協力>

Tsugiki

東京都文京区千駄木2-7-13

03-5832-9313

文・写真:梶原誠司

京都「りてん堂」の活版印刷を支えるデザインの力

京都・一乗寺。京都造形芸大や恵文社一乗寺店などを筆頭に、ここ数年京都のカルチャータウンとして注目を集める人気のエリアだ。

その恵文社と通りを同じくして、7年前、曼殊院(まんしゅいん)通りに暖簾を掲げたのが「りてん堂」。ガラス張りの大きな窓から見えるのは、今はもう製造されていない日本製の活版印刷機。

このひとつの印刷機が、グラフィックデザイナー・村田良平さんの人生を大きく変えることとなった。

りてん堂は、グラフィックデザインと活版印刷を手掛けるデザイン事務所兼店舗。村田さんは、雑誌や広告などのデザインに軸を置きながら、名刺やはがきなどの活版印刷の仕事もこなす。

活版印刷との出会い、そして突然の独立

もともとは編集プロダクションのグラフィックデザイナーとして働いていたという村田さん。ある日、家の近くにあった活版印刷所を訪ねたことをきっかけに活版の魅力にはまり、週末を中心に通うようになった。

ところが通い始めて数ヶ月ほどたったある日、村田さんは印刷所の廃業を告げられる。

廃業を決めた「加藤第一印刷」の加藤さんはその時80代後半。時代とともに活版印刷の需要が激減するなか、街の印刷所としての役割は十分に果たしたと言えるだろう。

そこから村田さんのめまぐるしい日々が始まる。印刷所の建物はすぐに次の引き取り手が見つかり、2ヶ月で退去が決まった。村田さんは活版印刷を、「商業印刷としては時代遅れだけれど、使い方を考えれば残していける技術」だと感じていた。

そしてとにかく「この印刷機と活字を残したい」という一心で、大学の教授や知り合いの出版社など、思いつく限りの当てを訪ねて京都中を奔走する。

しかし、ついに引き取り手は現れなかった。

そこで村田さんは、この「チャンドラー」と呼ばれる印刷機と活字を引き受けることを決意。同時に、会社を辞めてグラフィックデザイナーとして独立することも決めた。

そしてなんとか今の物件を押さえ、チャンドラーと膨大な量の活字を迎え入れた。すべて2ヶ月の間のできごとである。

「60歳くらいになったら、活版印刷でも始めようかな、と思っていました」

と、どこかのんびりとした口調で語る村田さん。しかし実際は30代後半にしてそれを実現することとなった。

活版印刷所に通うようになり、自身で店を始めるまでの数ヶ月は「記憶がない」と言うほどめまぐるしい日々だったそうだが、将来的にグラフィックデザイナーとして独立したいと思っていた村田さんは、「ちょうど独立を考え始める年齢。ある意味いいきっかけだった」と語ってくれた。

実はこの活版印刷機、印刷所に3台あったうち保管されていた1台で、迎え入れるまで動くかどうかもわからなかったという。ただ、もらい手がいなければ活字とともに捨てられる。最後は「考えている時間もなかった」と、とにかく守りたい一心で無我夢中に動いていた。

専門の職人もいないなか、引き取った後は周囲の手を借りながらメンテナンスを行った。結果として、印刷機は再び息を吹き返したかのように動きだし、修理と補修を繰り返しながら、今も村田さんと二人三脚で歩みを続ける。

製造したのは中馬鐵工所という最盛期の活版印刷機メーカーで、アメリカの「チャンドラー & プライス」社のモデルを参考にしたと言われている。60~70年前のものと推測されるが、資料が残っていないため詳しい年代や製造過程などはわからない。

ただ、確実にいえるのは、もう製造はされていないということと、止まってしまっても直せる保証はないということだ。

それを毎日メンテナンスしながらでも、村田さんがこのチャンドラーで表現したいものとはなんなのか。

一乗寺の磁場に引き寄せられるように

たまたま物件を見つけた一乗寺でグラフィックデザイナーとして独立し、活版印刷もゼロから始めることになった村田さん。最初は加藤さんに印刷のことを教わりながら、店の名刺やハガキなど、小さな印刷物からスタートした。

すると、窓から見えるチャンドラーに引き寄せられた近所の人が一人、また一人と訪れるようになり、りてん堂は一乗寺界隈で注目の的に。そのうち地元の人が名刺や印刷物を注文するようになり、徐々に口コミなどで広がり、メディアにも取り上げられた。

今では遠く東京からも名刺を作りに訪れる人もいるほど、人気の活版印刷所だ。

折しもりてん堂が店を構えた2012年頃の一乗寺は、恵文社一乗寺店を中心に、カフェや雑貨店、洋菓子店などが集まる注目のエリアとなっていた。曼殊院や詩仙堂といった名刹も近く、恵文社を目指してくる学生や通りがかった観光客など、さまざまな人が行き交い、より多くの人にりてん堂の名は知られるようになった。

ただ、単に人通りが増えただけでは活版印刷の需要は上がらない。単にめずらしがるだけなら、継続的に名刺を注文したり、一乗寺まで足を運んだりはしないだろう。そこには村田さんにしか出せない風合いや、印刷物としての表情がある。

デザインの心得があってこそ、活版印刷がいきる

村田さんの活版印刷の神髄はどこにあるのか。

村田さんは、りてん堂の活版印刷の商品を「デザインの会社が片隅でやっている印刷物」と位置づける。軸はあくまでグラフィックデザインだ。

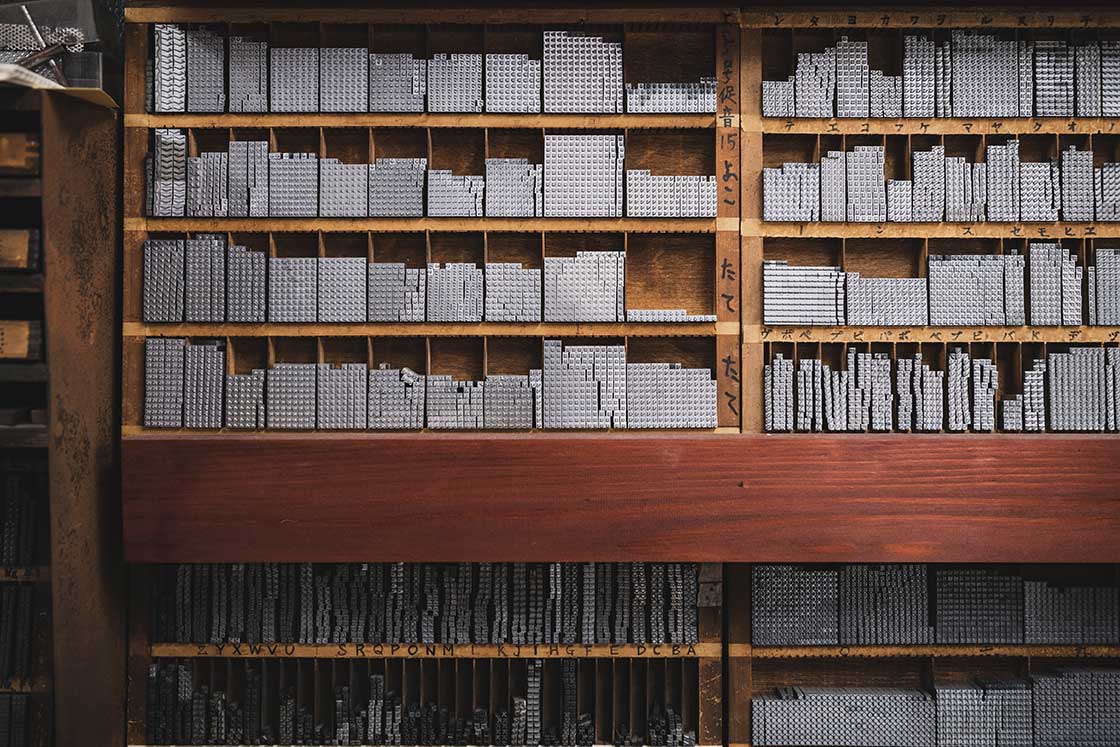

活版印刷の原理は版画と同様で、まずは紙に刷るための「版」を作る。文字を印刷する場合は、一文字一文字の活字を抜き出して並べ、さらに活字と活字の間にインテルと呼ばれる板を詰めていく。文字と文字との「行間」にあたる部分だ。

このインテルにも全角、半角があり、活字の大きさに合わせてパズルのように版を埋めていく。ここで重要となるのが「デザイン」の知識。余白の取り方や行間のバランスひとつで、印刷物の表情は大きく変わってくる。シンプルであればあるほど、紙面全体のバランスを見極めるセンスが要求されるのだ。

グラフィックデザインにおいて、レイアウトを厳しく教え込まれる会社に勤めていた村田さんは、「PC上でやることを実際に手でやっている」と、活版印刷の組版に対しても意外にすんなりなじめたという。

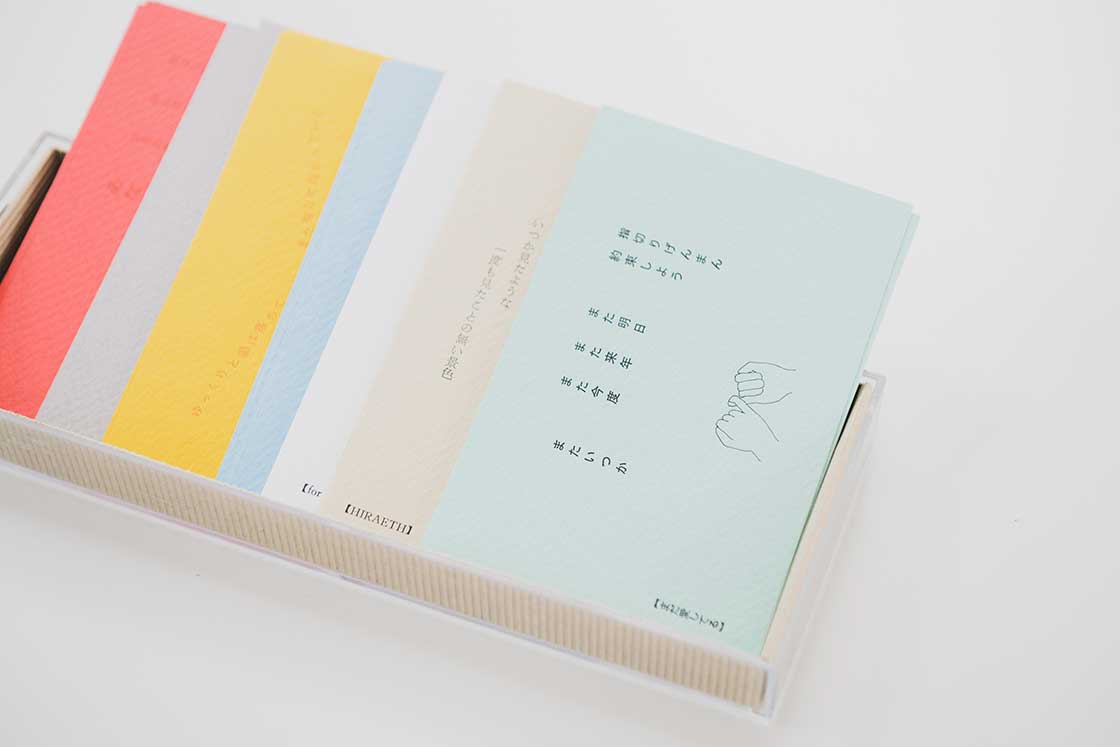

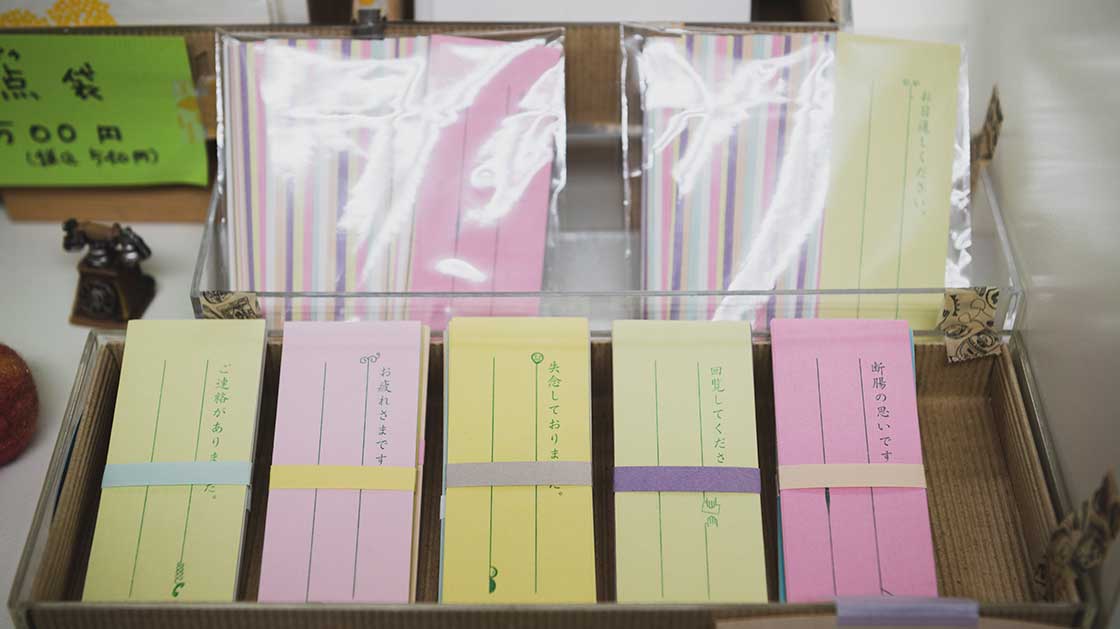

店には村田さんが実際に手掛けたカードや便せん、メモ帳などが並ぶ。その一文字一文字を目で追ってみれば、ただ単に文字を並べただけでは表現できない、村田さんのメッセージが読み取れるだろう。

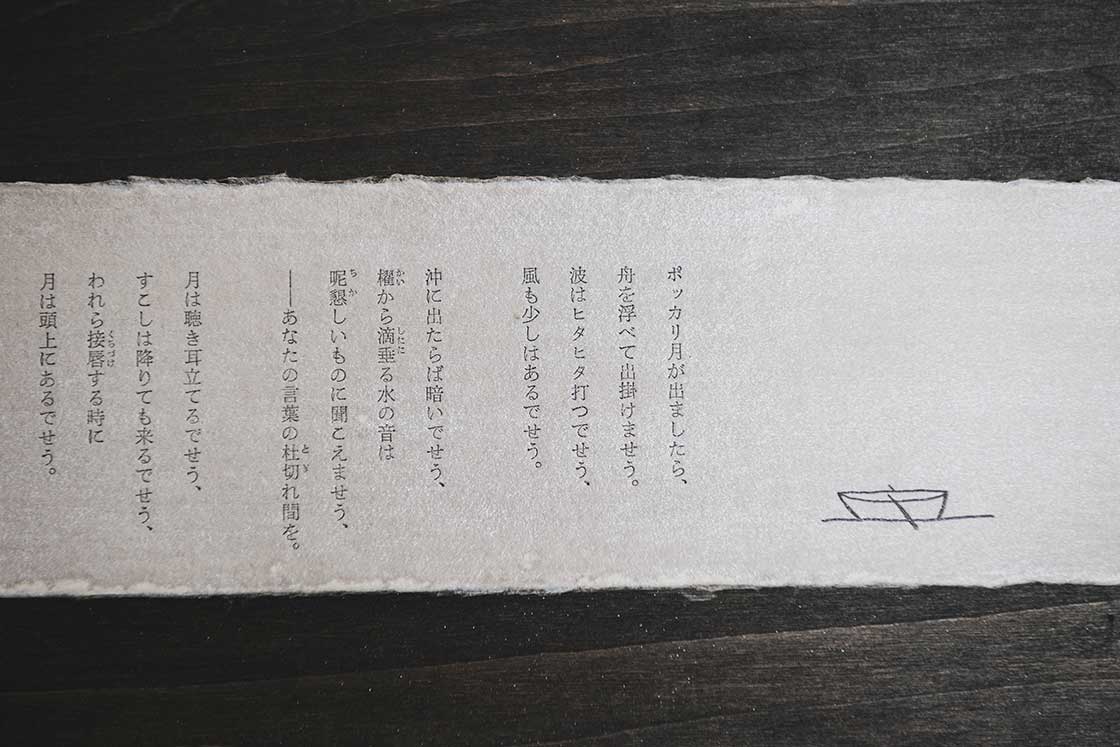

例えば、指切りげんまんの場面を表したメッセージカード。そのカードの隅っこに、そっと添えられた思いもよらないメッセージ。最後の言葉と隅っこにある正直な気持ちまでの余白が、遠い過去と現在との距離、時間の経過を感じさせる。

また、「断腸の想いです」「失念しておりました」など、文字だけでは読み取れない紙の表情も、イラストと組み合わせたり、色紙を用いたりすることで、静謐(せいひつ)な佇まいの中に軽やかさを感じさせるデザインに仕上げている。

グラフィックデザイナーらしいポストカードも見つけた。「あまだれ」と呼ばれる記号活字「!」を用いて雨の様子を表現した力作だ。もちろん、大量の「!」をひとつひとつ版として手作業で組み上げている。

これがPCなら「!」をひたすら画面上に並べるだけ。文字間の調整も数値を入力すれば数秒でできる。ただ、それをオフセットで印刷しても、この風合いは表現できない。紙に圧力をかけて印刷された大量の「!」が雨の強さを思い起こさせ、その中に踊る文字とともに、より雨の日の楽しさを伝えてくれるのだ。活字とデザインでメッセージを伝える、村田さんだからこそできる表現だろう。

受け身にならず、「印刷」を発信する

「印刷は受注するのが基本。そうではなく、印刷を使ってどんどん発信していきたい」と村田さんは言う。

それを体現したのが、三条富小路の「ギャラリーH2O」で開かれた個展『白ヲ読ム、』(2016)と『明ヲ読ム、』(2017)だ。

『白ヲ読ム、』では、前述したように組版の上で重要となる「余白」に焦点を当てた展示で、文字通り「行間を読む」ことの大切さを教えてくれた。『明ヲ読ム、』では行間の対照、つまり「文字」に焦点を置いた展示を行った。

マルシェなどの屋外イベントでは、小さな活版印刷機でワークショップなども行い、子供や若い人にも活版印刷の魅力を発信。注文が入ってから初めて印刷するのではなく、活版印刷を“表現するためのツール”としてとらえ、さまざまなメッセージを伝えている。

りてん堂だからできる、活版印刷の表現とは

村田さんは「文字を扱う印刷が活版」と話す。

それは「文字を使って表現する」ということ。その表現のために、まずは言葉選びが重要となる。限られたスペースの中で言葉を表現しようとすれば、無駄な要素が淘汰されるのは必然だ。

名言や名著などに隠された言葉の意味を調べ、抜き出す。そうやって言葉の純度を高めていく。そんな過程を経て選び抜かれた言葉だからこそ、見る者の心に刺さるのだろう。

そしてその言葉をより豊かに表現するために、村田さんの「デザイン」が存在する。

「活版印刷の基本的な文字組みに、どれだけデザインの要素を足していけるか」。文字を使った表現にグラフィックデザインという表現が加わり、初めて村田さんの持つ世界観が形となる。このどちらが欠けても、りてん堂の印刷物は完成しないのだ。

誰に頼まれたわけでもなく、印刷の未来を考える。

DTPとしてのグラフィックデザインを学んでいた村田さんが活版印刷に出会い、加藤さんの情熱や技術に触れ、気が付くと無我夢中になってすべてを受け入れていた。「工夫すればこの技術は残せる」という、自分の直感だけを頼りに。

そして時代に取り残されたこの印刷機を、どうすれば現代にアップデートできるのか。そんな壮大な問いの答えを、村田さんは「デザイン」という手段を用いて今日も模索し続けている。

<取材協力>

りてん堂

京都府京都市左京区一乗寺里ノ西町95

075-202-9701

http://www.eonet.ne.jp/~retendo/

文:佐藤桂子

写真:桂秀也

赤ちゃんの贈り物に…「一年中気持ちいい」日本製のやさしい靴下

—— なにもなにも ちひさきものは みなうつくし

清少納言『枕草子』の151段、「うつくしきもの」の一節です。

小さな木の実、ぷにぷにの赤ちゃんの手、ころっころの小犬。そう、小さいものはなんでもみんな、かわいらしいのです。

日本で丁寧につくられた、小さくてかわいいものをご紹介する連載、今回は「赤ちゃんのもの」です。

赤ちゃんのための、やさしい「鹿の子編み」

赤ちゃんのものって、どうしてこんなにもかわいいのでしょう。もちろん、赤ちゃん自身のほうがかわいいのですが。小さくてやわらかくって、大切に包みこみたくなるような気持ちになります。

こちらは靴下の産地、奈良でつくられた「鹿の子編み」のベビーシリーズ。「ミトン」「くつした」「レッグウォーマー」です。

奈良でベビー靴下をメインにつくっている「有限会社 ハラダ」と、同じく奈良の中川政七商店とが「赤ちゃんが身につける、やさしくて安心なもの」をていねいに考えてつくりました。

素材は、吸水・発散性に優れたオーガニックコットン糸。これを「鹿の子編み」で編み上げています。

「鹿の子編み」というのはニットの編み地のことで、表面に隆起や透かし目をつくり、凸凹しているのが特徴。子鹿の背中にみられる斑点が似ていることから、この名前がつけられたのだそう。肌へ触れる面積が少ないため、通気性もよく、さらりとした風合い。赤ちゃんが一年中気持ちよく身につけることができます。

やわらかくて繊細な赤ちゃんのお肌は、大切に守ってあげたいものです。赤ちゃんの健やかな成長を願って、贈りものにおすすめしたい「ちひさきもの」。

赤ちゃんが使うものって、選んでいるこちらのほうが何だか嬉しくなってしまいます。すくすく、あっという間に大きくなってしまうのが、嬉しいような、ちょっぴりさみしいような、ですね。

<掲載商品>

鹿の子編みのベビーミトン(中川政七商店)

鹿の子編みのベビーレッグウォーマー(中川政七商店)

鹿の子編みのベビーくつした(中川政七商店)

<取材協力>

有限会社 ハラダ

文・写真:杉浦葉子

※こちらは、2017年2月14日の記事を再編集して公開しました

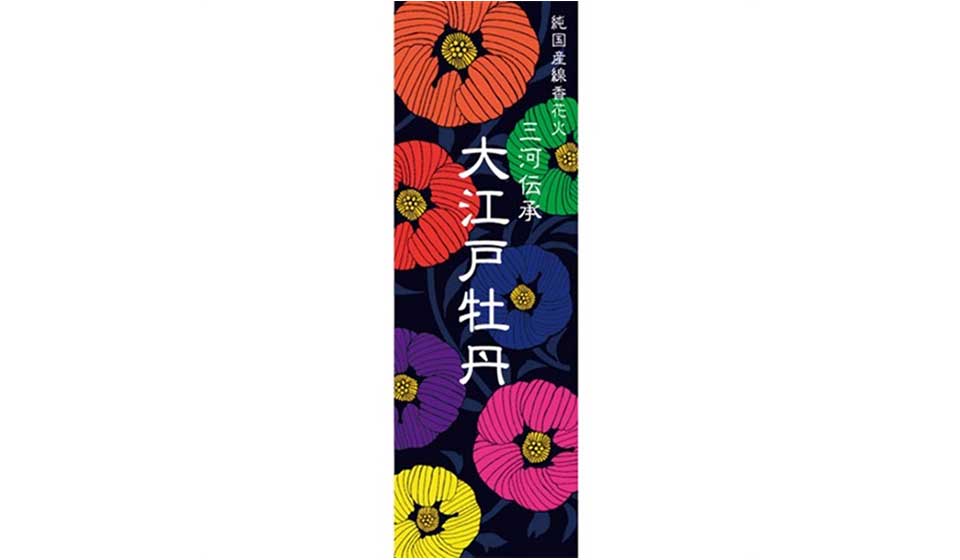

【わたしの好きなもの】線香花火「大江戸牡丹」

日本のものづくりの心意気。線香花火「大江戸牡丹」

日本文化の代表のひとつである花火。

その中でも特に親しまれているのが線香花火です。

きれいですよね。

でも、実は今楽しまれている線香花火の大部分は海外製で、日本国内で作れる会社は3社しかありません。

わたしが好きなのは、三河の三州火工さんが作る「大江戸牡丹」という線香花火です。

一気に燃えあがる海外製のものに対し、ゆっくりと散っていくのが日本の線香花火の特徴。

火花が徐々に姿を変えながら散っていくさまは、牡丹、松葉、柳、散り菊と表現され、とても情緒的です。

わずかな時間に様々な表情を見せる火花には、材料を吟味し、技術を磨きあげ、たった一本の線香花火のために手間暇を尽くす、作り手の誇りを感じます。

より早く多く安く消費させ、利益を追求する市場経済からすれば、決して効率的な商品とは言えないかもしれませんが、こんな情緒や趣を生み出す余白が、日本のものづくりにこれからももっと、残っていってほしいなと思います。

今も国内で線香花火を作るメーカーさんは、

自分たちがやめればその文化が途絶えてしまう。そうさせてなるものか。

と、前を向いてがんばっていらっしゃいます。

わたしは「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げた中川政七商店で働く身として、そんな志あるものづくりを、これからも応援していきたい思いです。

日本のものづくりの心意気が詰まったこの大江戸牡丹、

ぜひその火花の中に、未来へ残そうと誰かが挑んでいる美しい日本文化を感じてください。

物流事業担当 高原

<掲載商品>

日本の手花火 大江戸牡丹

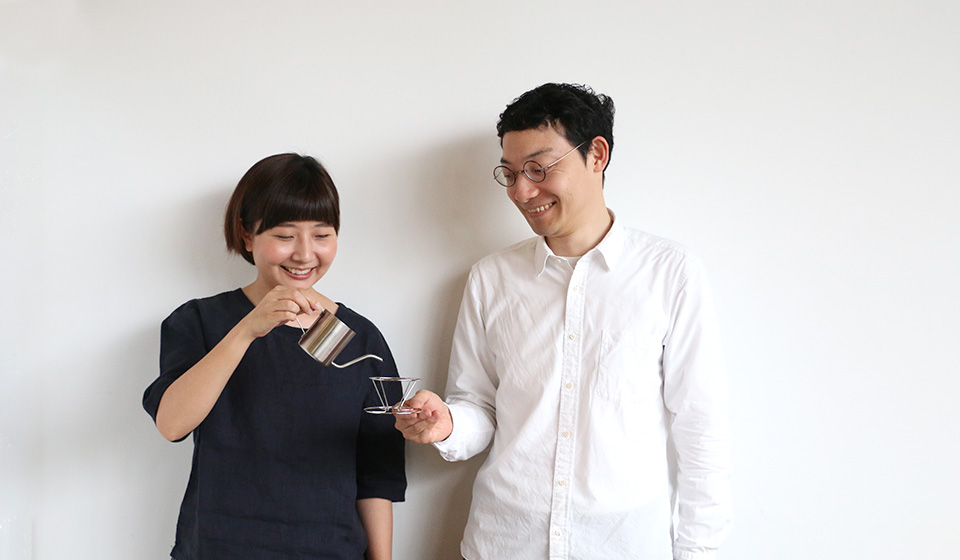

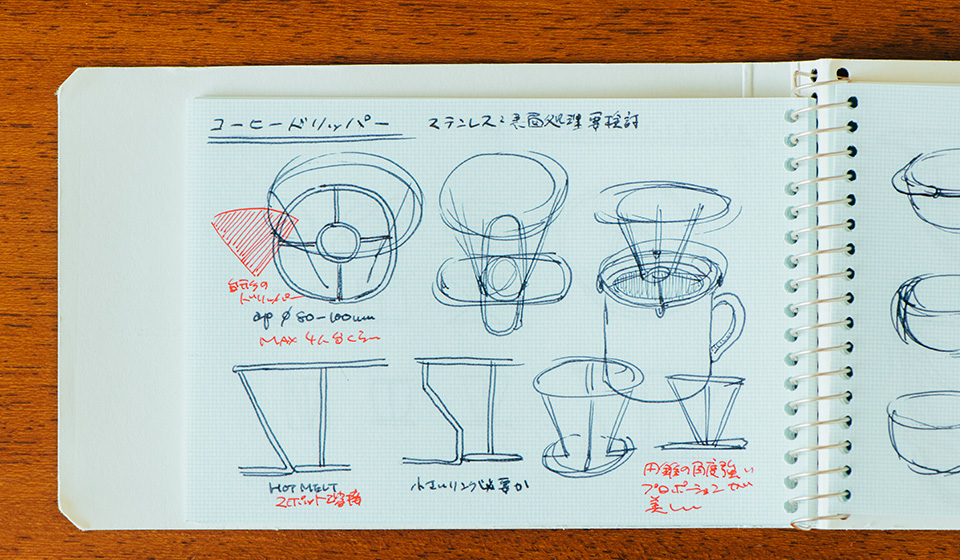

デザイナーが話したくなる「コーヒードリッパー」

コーヒー好きの榎本さん。仕事の合間にさっと一人分の美味しいコーヒーを入れたい。そんな思いからコーヒードリッパー作りに情熱を注ぎました。コーヒーについては、まったく詳しくない私が、道具によって変化するコーヒーの楽しみ方を教えてもらいました。

私が知っているのは、陶器や樹脂のものが多いドリッパー。ワイヤーフレームなのか不思議でした。

もちろんたくさんの種類を比べて研究した榎本さん。最終的に決め手となったのは、気軽に使えるもの。そして少しの合間の時間で美味しいコーヒーを入れたいという思い。フィルターの外側に壁を極力なくすことで、比較的コーヒーが蒸されやすく、ガスが抜けやすいのだそう。

そうして決まった、ワイヤーフレーム。

「ここがいいんですよ」とおすすめポイントをいくつも教えてくれました。

1.構造的に壁がないことで豆がじっくり、ふっくらと蒸されて、ガスも逃げやすくなります。

2.抽出時にカップの中の入れた量が見えやすいのも嬉しいポイントなんです。

3.ステンレスは錆に強く、陶磁器のように割れる心配がない。

4.とにかくさっと洗える。

5.フックにも掛けておける気軽さ。

「確かに」とうなずくことばかり。あまり見かけないワイヤー方式ですが、いろいろ便利なことばかりです。

榎本さんのお気に入りは、「とにかくさっと洗える」。最初に作るきっかけとなった、仕事の合間にさっと入れたいという願望を叶えたものです。確かにさっと洗えるし、乾きも早い。気兼ねなく使える道具というのは、毎日使う道具の重要ポイントですね。

ワイヤーフレームで作られた美しい円錐形。この形にも理由があるんです。

円錐形にすることで抽出液が一点に集中し、抽出速度が台形のものと比べ速いとされています。お湯を注ぐスピードや量によってコーヒーの味わいに変化がをもたせることができるので、その日の気分に合わせて入れ方を変えれば、いろんな味を楽しんでいただけます。

このドリッパー、もちろん素人の私でも簡単に入れることができるのですが、特別に奈良のコーヒー屋さんで試していただきました!

ワイヤドリッパーでは、蒸らしの際に発生するガスが壁に阻まれることなく抜けやすく、結果上手に蒸らすことができます。30秒ほどおいて粉が十分膨らんだら抽出を始めますが、ワイヤドリッパーは湯だまりが発生しにくいため、お湯は「細く・ゆっくりめ」を意識しながら注ぐと、よりおいしいコーヒーを淹れることができますよ。

旅の途中にふらっと寄りたくなる、本格的な自家焙煎珈琲のお店。奈良にお越しの際は、ぜひ立ち寄ってみてください。

通常ドリッパーはコーヒーサーバーと一緒に使うことも多いですが、榎本さんの願望「一人分の美味しいコーヒーを楽しむ」というこだわりをつらぬき、マグカップに乗せてドリップしやすい構造を追求しました。大きさの異なるマグカップに乗せれるように、カップに当たる面はフラットに、突起物がありません。そして、たっぷり飲みたい大口マグでも対応できる直径10cmです。ワイヤーなので、入れながらカップの中がしっかり見えるので、入れすぎたなんてこともありません。

デザインや機能性を支えるのは、金属加工において高度な技術と高い品質を誇る新潟県燕市の株式会社シンドー。優れたステンレス溶接技術で、繊細なワイヤーの溶接を行っていただきました。

専用の治具を作ってもらい、それを用いて職人が手仕事で1つずつ溶接していきます。溶接する際に、ステンレスが伸縮するため、微妙に調節しながら行わないと歪みが生じるそうです。美しい均整のとれた姿は、そうした職人の技から生まれています。

日常の風景に静かに紛れ込む、昔からあるような道具を目指したという榎本さん。たしかに、飾り気はないのですが、素っ気ないわけでもなく、どこか懐かしい趣きさえあるデザインです。目指すは、「コーヒーの茶漉し」だそうです。なんの気負いもなく、毎日使って洗ってを繰り返す。コーヒーの道具ってちょっと格好良く使うイメージだった私ですが、この言葉はこの商品にぴったりだと思いました。

<掲載商品>

ステンレスワイヤのコーヒードリッパー

家事問屋 ワンドリップポット

茶巾生地のコーヒーフィルター 円錐形