吸い寄せられる、という言葉が脳裏に浮かんだ。目の前の日本刀が艶やかに、冴え冴えと放つ光沢から、目が離せない―。

1月某日、僕は葛飾区にある当代随一の刀匠と呼び声高い吉原義人さんのご自宅と鍛錬場を尋ねた。吉原さんが作る日本刀は工芸品として世界的に高い評価を得ており、日本の刀匠として唯一、メトロポリタン美術館やボストン美術館に作品が収蔵されている。

取材の途中で、吉原さんが40年ほど前に手掛けたという日本刀を見せてくれた。刀身が鞘から抜かれた瞬間、あまりの迫力に思わず息をのんだ。

40年前に日本一の評価を得た日本刀の切っ先

40年前に日本一の評価を得た日本刀の切っ先

「これはね、40年ほど前に作ったもので高松宮賞を受賞した刀だよ」。

そう言われて、え! と声を上げてしまった。日本刀の世界で高松宮賞といえば、日本一の称号を意味する。かつて日本の頂点を極めた刀は40年の歳月を経たと思えぬほど一点の曇りもなく、ただただ凛としていた。

「東の横綱」の祖父・国家

1943年、世田谷区で生まれた吉原さん。その礎は、小学生時代に築かれた。

「小学3、4年生ぐらいの時から、じいさんの手伝いで『ふいご吹き』をやってたからね。刀を作るには火加減がすごく大事で、それで良い鉄ができたり、できなかったりするんです。だから、刀鍛冶は自分でふいごを吹いて火を見ながら仕事をする。その一番大切な仕事を任されたんだけど、目の前で鉄の形が変わったりするのが楽しくて、じいさんが刀を作るのを間近でずっと見ていたんだ」

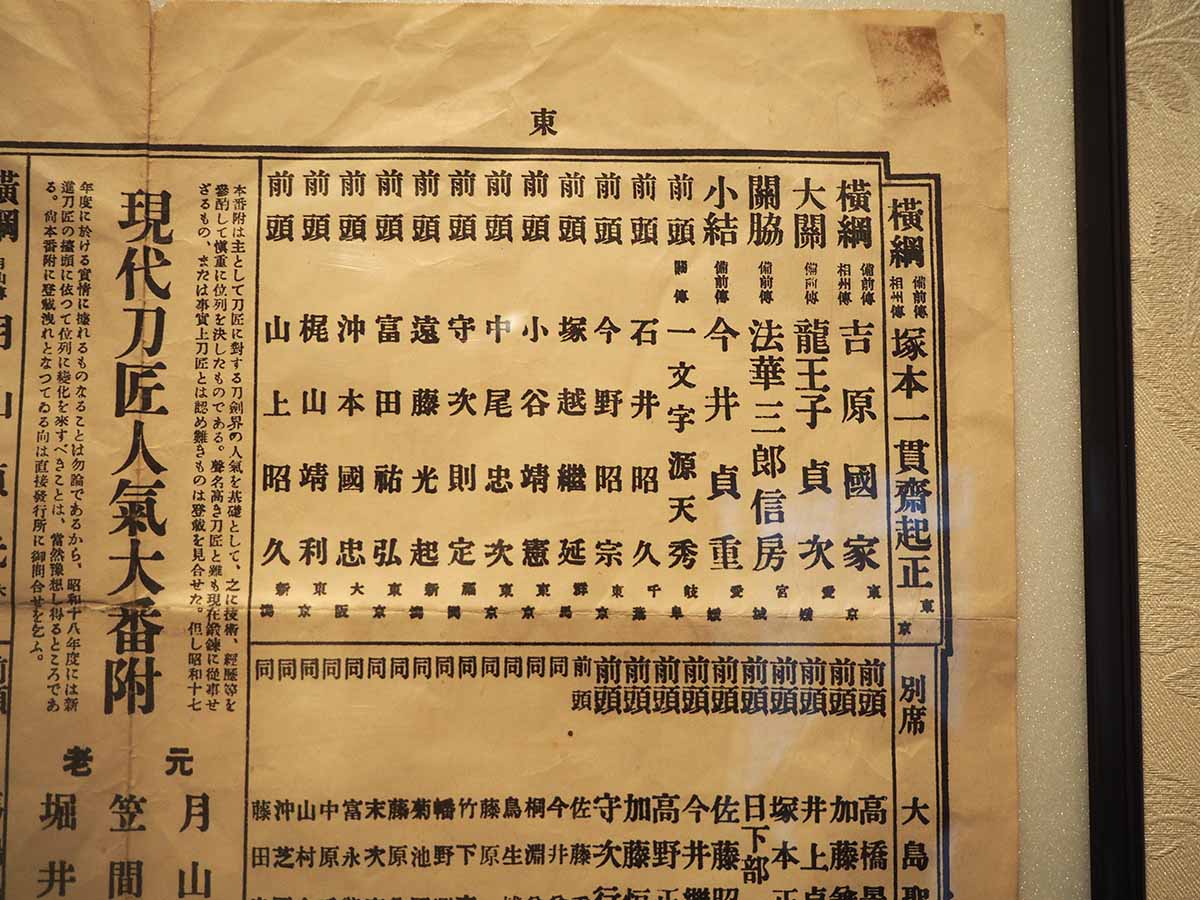

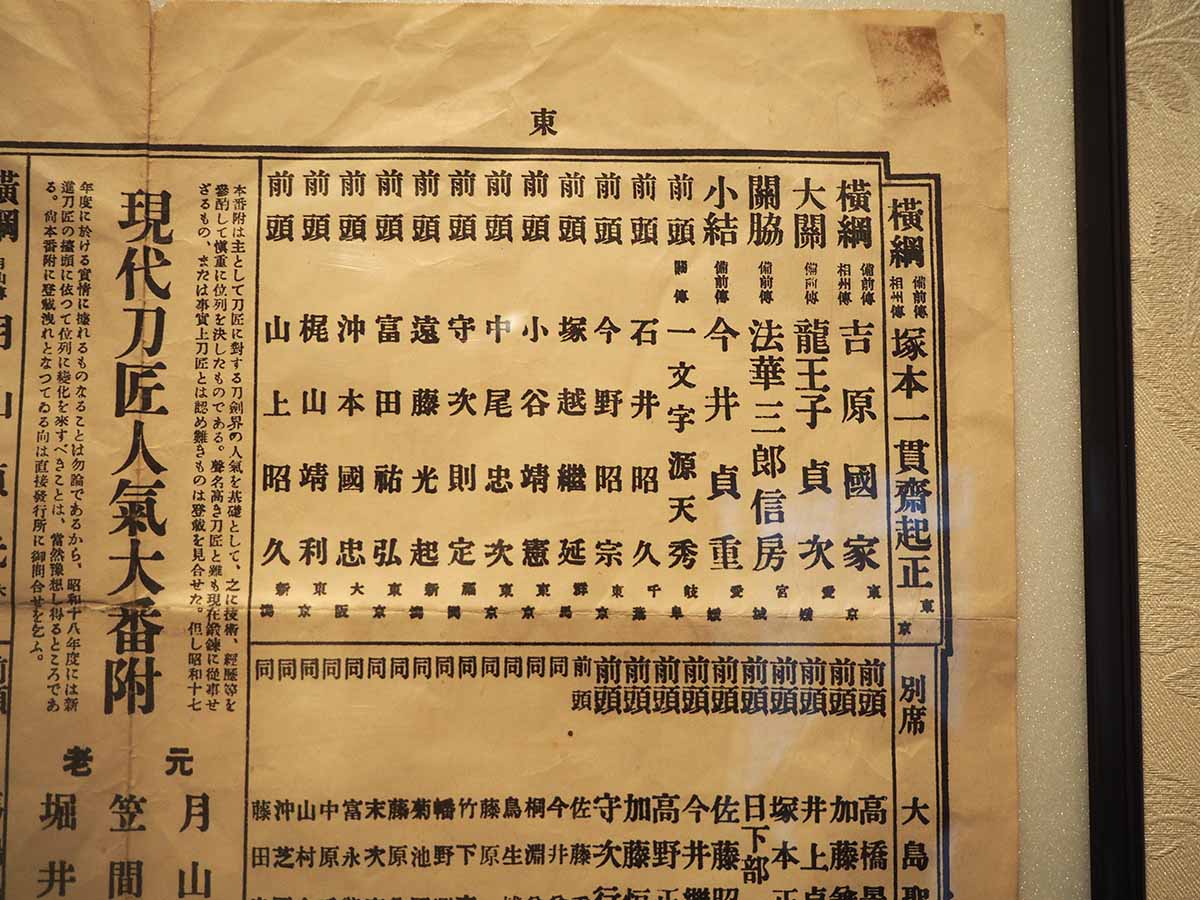

吉原さんの祖父、国家(くにいえ)さんも全国的に名を知られた刀匠だった。吉原さんの自宅の居間には、戦前に記された「現代刀匠人気大番付」が掲げられている。そこで「東の横綱」の地位にあるのが、国家さんだ。

戦前には刀匠として「東の横綱」と称された国家さん

戦前には刀匠として「東の横綱」と称された国家さん

敗戦により、日本ではしばらくの間、刀作りは禁じられていた。それがようやく解禁されたのが戦後10年ほど経った頃。その間に国家さんは火事の技術を活かしてくぎ抜き(バール)の製造業に転じていたが、解禁されたのを機に、刀作りも再開した。

とはいえ、武器としての地位を失った日本刀を注文しようとする人など、ほとんどいなかったという。吉原さんは「戦前は一番の刀鍛冶だったから、注文がなくても作ってみたくなったんでしょう」と推測する。

敗戦によって職を変えざるを得なかった国家さんだが、刀匠として磨いた腕を衰えさせたくなかったのかもしれない。そして、孫に横綱と評された自分の仕事を見せたかったのではないだろうか。

吉原さんは「ただ孫がかわいいから、そばで手伝わせていただけだと思うよ」と笑うが、国家さんは、自分の隣りでふいごを吹く孫に長年培った技術をしっかり伝えていた。

「炎は1200度を超えると湯が沸くような音がするとか、この音が良い音だとか、大事なところは全部教えてくれたよね」

刺激を受けた弟の受賞

刀作りの手伝いは、小学生時代の2、3年で終わった。ふいごを吹くスペースは狭いので、吉原さんの身体が大きくなると国家さんの作業に支障をきたしてしまうし、ほかの作業は子どもに任せられるようなものではなかった。

だから、国家さんの教えが自分の血となり、肉となっていると吉原さんが気付いたのは、高校を卒業し、家の鉄工所で働き始めて2、3年が経ってからのことだった。

きっかけは、1966年、全国規模の日本刀の展覧会「第2回新作名刀展」で、吉原さんの弟、吉原荘二さんが最年少、初出品で努力賞を受賞したことだった。荘二さんも子どもの頃から、国家さんから刀作りの手ほどきを受けていたそうだ。

これに刺激を受けた吉原さんは、「面白そうだな、俺もやろうかな」と刀作りを始めた。その時に気が付いた。

「いざ作ろうと思ったら、やり方が全部わかるんだよ。子どもの頃に憶えちゃってるから、自然とやるべきことが身に付いたんだな」

23歳で文化庁認定刀匠の資格を得た吉原さんは、24歳の時に満を持して新作名刀展に初出品し、努力賞を受賞した。以降、実家の鉄工所で仕事をしながら毎年出品。弟の荘二さんととも受賞を重ね、「とんでもない兄弟がいる」と話題になったそうだ。

そして1972年、29歳の時に最高賞である特賞と文化庁長官賞を受賞。翌年には、新たに創設された最高賞、高松宮賞も受賞。この時、刀匠として生きていくことを決めた。

「オイルショック(1973年)があって、景気が悪くなったんですよ。鉄の原材料も燃料も高くなって、家の鉄工所を続けようにも採算がとれなくなったんだ。でも、日本刀は何度も受賞して生活していくだけの注文がくるようになっていたから、工場を整理して刀鍛冶になっちゃおうと。刀は機械さえあればひとりでできるし、自分だけの生活を考えればよくて楽ちんだからね(笑)」

尽きせぬ探求心

刀匠として独立した吉原さんはその後も連続して最高賞を射止め、1982年、39歳の時には、史上最年少で「無鑑査認定」を受けた。無鑑査認定とは、財団法人日本美術刀剣保存協会によって認められる刀匠にとっては最高位の称号だ。

20代の頃から「天才」と呼ばれ、その重圧をモノともせずに数々の傑作を生みだしてきた吉原さんだが、そのベースになっているのは、祖父・国家さん譲りの才能だけではなかった。「いいものがわからなきゃ、いいものはできっこない」という思いから、眼力を磨くために時間と労力を惜しまなかった。

「僕が二十代から三十代の頃、毎週日曜になると日本刀を研ぐ人、鑑定する人、研究者のような刀のオーソリティが集まって、あちこちで勉強会が開かれていたんですよ。評価の高い日本刀を持ってきて、それを見比べながら、何が良いのか、悪いのかを話し合う。その勉強会をいくつもハシゴしていました」

吉原さんの自宅の書棚には刀剣関連の本が並ぶ

吉原さんの自宅の書棚には刀剣関連の本が並ぶ

勉強会のハシゴは、最高賞を受賞してからも続いた。会場でほかの刀匠を見かけることはほとんどなかったというから、かなり目立つ存在だっただろう。その探求心は、とどまることを知らなかった。

「よく博物館や美術館にも行きましたよ。ある博物館には、国宝の日本刀が10本ぐらい、重要文化財の刀は地下室にごまんとあるんだけどね。当時はいまほどうるさくなかったから、訪ねて行ってあれとあれを見せてよって頼むと、いいよって出してくれて、手に取って見ることができたんです。写真とかガラス越しじゃ、良し悪しはわからない。やっぱり自分の手に取って、じかに見ないとね」

当時の吉原さんは、すでに新進気鋭の天才刀匠として業界では名を知られる存在だった。恐らく、博物館の職員も、名声におごることなく熱心に訪ねてくる吉原さんに心を動かされ、便宜を図ったのだろう。

数々の勉強会で、あちこちの博物館や美術館で、名刀といわれる刀を何度も何度も、数えきれないほど見比べているうちに、自分が目指すべき方向性が明確になったという。

「素晴らしいものばっかり見るんだから、だんだん本当にいいものがわかってくる。いいものがわかって、はじめてこういうモノを作ればいいとわかるんだ」

「いい刀」の条件

「いい刀って、具体的にはどういうものですか?」と尋ねると、吉原さんは「まずは、形が美しいこと」と教えてくれた後に、意外な言葉を口にした。「あとは、鉄の質感」。

「金属と呼ばれるものは金でも銀でもプラチナでもコバルトでも、全部溶かして使うでしょう。溶かすと混ざり合って質が均一になるよね。日本刀は砂鉄を原料にした玉鋼(たまはがね)を熱して作るんだけど、一度も溶かさない。溶かさないからこそ、鉄の質感が出る。鉄のことを刀の世界では地金というけど、刀を見た時に、地金がきれいいだとか、地金の質感が素晴らしいと表現するんだ」

吉原さんが言う「鉄の質感」を理解するために、900年前からほぼ変わっていないとされる日本刀の作り方を一通り説明しよう。

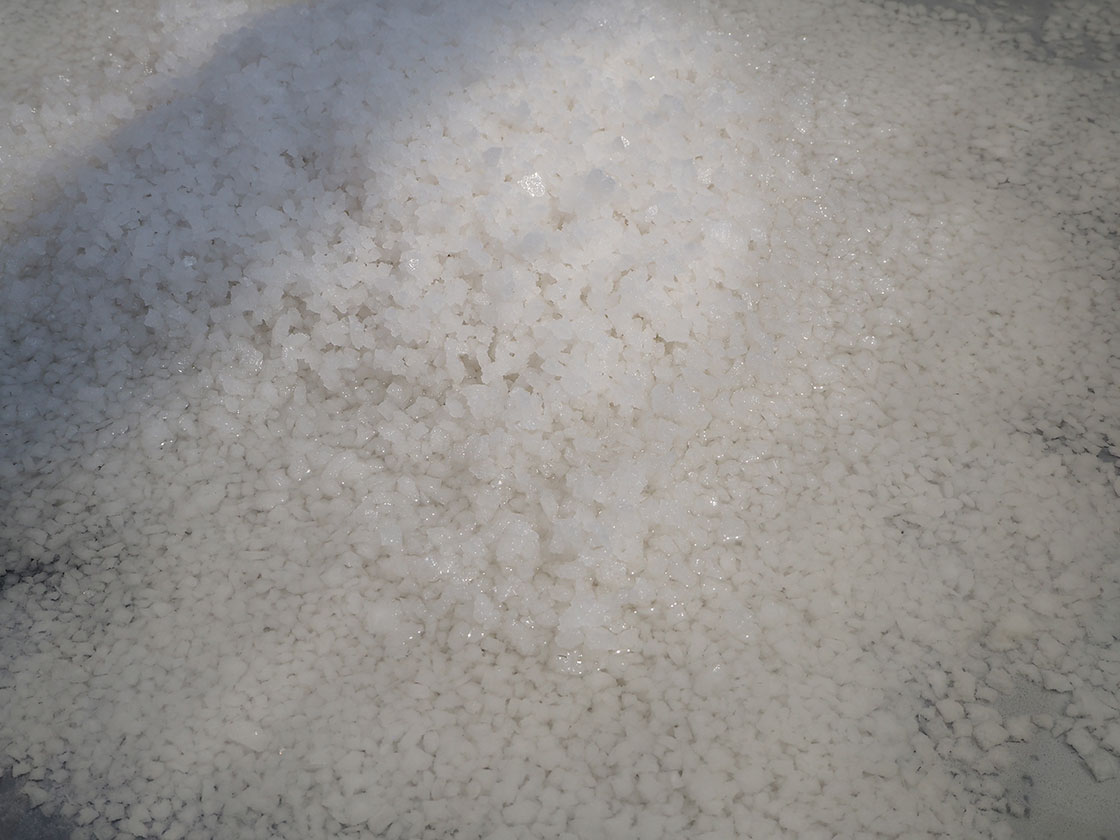

日本刀の原料となる玉鋼

日本刀の原料となる玉鋼

最初に玉鋼を熱し、叩いて伸ばす。それを割って、破片に含有される炭素量を目視と鋼の固さで見極める。炭素量が多く硬いものは刀の外側を包む「皮鉄(かわがね)」に、炭素量が少なく柔らかいものは刃の内側の「心鉄(しんがね)」として使用される。

硬度で選り分けた鋼の破片をそれぞれ鉄の棒の上に重ねて、火に入れる。これを「積み沸かし」という。十分に熱してひとつの塊になった鋼を鎚で何度も叩いて伸ばし、折り返す。

この「折り返し鍛錬」という作業で、鋼から不純物がはじき出される。皮鉄で心鉄を包む「造込み」という工程の後、再び熱しては叩き、平たい棒状にしていく「素延べ」という作業に入る。

吉原さんの弟子が「素延べ」をしている様子

吉原さんの弟子が「素延べ」をしている様子

次の「火造り」という工程で、鋼を小槌で細かく叩き、日本刀の形に成形していく。ヤスリやセンという工具で削り、研ぎあげると、最終工程の「焼き入れ」に入る。刃の部分に粘土で模様を描き、そのまま刀を700度~800度まで熱した後、水に入れて急冷する。

そうすると、粘土を厚く塗った部分と薄く塗った部分で冷却の速度に差が生まれ、刀の硬度にも固い部分と柔らかい部分ができる。この作用によって、最後に研磨をすると、日本刀独特の「刃紋」が現れる。

刃紋は職人のオリジナリティが表現される部分で、刃紋を見ると作者がわかると言われる。吉原さんの刃紋は桜の花が咲き乱れたような賑やかな「丁字乱れ」が特徴だ。

吉原さんの息子で、同じく刀匠の吉原義一さんの刀。父の「丁字乱れ」を受け継いでいる。吉原さんいわく、「いま一番きれいな波紋を作る刀匠」

吉原さんの息子で、同じく刀匠の吉原義一さんの刀。父の「丁字乱れ」を受け継いでいる。吉原さんいわく、「いま一番きれいな波紋を作る刀匠」

この過程を見ると、確かに日本刀は鉄を溶かさず、熱を加えて叩くというシンプルな手法で作られていることがわかるだろう。だからこそ、職人の腕ひとつで「鉄の質感」に大きな違いが出るという。

「折り返し鍛錬で不純物を出して、純粋な鉄の層だけにしてから刀にするから、作り手によって質感がまるっきり違う。例えば、木には木目があるように、よく見れば刀の表面にもそれぞれ違いがある。こういう金属の工芸品は、世界広しと言えども日本刀だけ。その質感を楽しむのが、日本刀なんですよ」

「古刀偏重主義」への反発

吉原さんは、若かりし頃から現在に至るまで「鉄の質感」を徹底的に追及してきた。その成果は、冒頭で記した40年ほど前に高松宮賞を受賞した日本一の刀からうかがえる。

刃の表面をよく見ようと顔を近づけた時に驚いたのは、刃が鏡のように僕の顔を映し出していたことだ。「地金」は非常に肌理が細かく繊細で、極限まで研ぎ澄まされているように感じた。この刀がほぼ手作業で作られるのだから、その技量は計り知れない。

40年前に日本一の評価を得た日本刀の「質感」

40年前に日本一の評価を得た日本刀の「質感」

ところで、吉原さんはなぜ「鉄の質感」にこだわるようになったのか。そこには日本の「古刀偏重主義」への反骨心がある。日本では「古い刀」の評価が高い。いつの時代に誰が作り、どんな人が所有していたかという物語も付加価値になっている。

確かに古い刀は骨董品として貴重だ。しかし、その作り自体を見れば技術的に拙いものもあるという。その未熟さが顕著に表れるのが「鉄の質感」で、吉原さんからすると「刀が汚い」。ところが日本では、いくら作りが甘くても、その刀が古ければ「味がある」と肯定される。それは違うだろう、という想いが、吉原さんのなかで燻り続けた。

「刀は平安時代ぐらいに作られたものも残っているけど、その頃は鉄の作り方も幼稚で、今の刀と比べたら見られたもんじゃない。それなのに世の中では古いだけで味がある、素晴らしいと評価されていて、刀鍛冶にも同じようなものを作らなきゃいけないと勘違いしているのが多いんだ。冗談じゃないよ。そんなことだからいい刀ができないんだ。骨董的な価値と本当の美しさを混同しているんだよ」

ただ古いというだけで評価されるのであれば、現代の刀匠がいくら技術を究めても同じ舞台に立てない。そのもどかしさが、吉原さんの目を海外に向かせた。

顧客の半数を占める外国人

最初のきっかけは1975年、アメリカで開かれた日本刀の愛好者の会合に参加したことだった。この時にできた縁から、1980年にはテキサス州のダラスにある大学の構内に日本の鍛錬所を再現し、材料や工具もすべて持ち込んで刀作りの実演を行っている。

刀の製作に使用する無数の工具

刀の製作に使用する無数の工具

その時、2ヵ月近く現地に滞在して完成させた刀が美術関係者の目に留まり、メトロポリタン美術館とボストン美術館から「買い取りたい」というオファーを受けた。当時から日本の「古刀偏重主義」にうんざりしていた吉原さんは、この申し出に新鮮な驚きを受けた。

全米屈指の規模を誇り、世界的にも名を知られたふたつの美術館が、どちらにとっても初めて日本刀を収蔵するにあたって、骨董品ではなく自分が作った刀を求めるのか、と。

海外の日本刀愛好者や美術関係者は、フラットな視線で刀の美しさそのものを評価してくれる──。そう確信した吉原さんはその後、サンフランシスコとシアトルに鍛錬所を作り、海外の展示会にも積極的に参加するようになった。

また、これまでに4冊、すべて英語で日本刀に関する書籍を出版している。こうして蒔き続けてきた種が実り、いまでは、顧客の半数以上を外国人が占めているという。

「海外の人たちのほうが、理解してくれるんですよ。比べてみろよ、どっちがきれいだと尋ねたら、古いか、新しいか、関係なく素直に美しいと思うほうを選ぶ。だから、海外で本当の良さとはどういうものかをわかってもらって、それを日本に逆輸入したほうが良いんじゃないかと思ってさ。海外で日本刀のファンはいまも増えているしね。こんなきれいな刃物の工芸品は、日本刀だけですから」

74歳の情熱

海外の美術関係者やファンに支えられて、「本当に美しい日本刀」を追い求めてきた吉原さん。その価値は、着実に日本にも広まっていると言っていいだろう。

伊勢神宮の式年遷宮の際に新調される『伊勢神宮の御神刀』の製作者として3度も指名を受け、2016年には、日本刀として最初に国宝指定された1000年前の名刀「童子切安綱(どうじぎりやすつな)」の現代版の製作を請け負った。こういった大きな仕事と並行して、1本400万円以上する刀を年間に5本から6本、製作。刀匠専業で生活できるのは30人ほどといわれるなかで6人の弟子を抱え、これまでに作った刀は500本を超える。

現在、74歳。24歳の時に新作名刀展で初出品、初受賞してから50年が経ったが、刀作りに対する意欲は衰えを知らない。

「日本では、刀は最初は武器じゃなかったと思うんだ。弥生時代あたりに日本を統一しようとする勢力が中国に挨拶にいった時に、きっと皇帝から権力の証として刀をもらったんじゃないかな。

それで、刀が大事な宝物として扱われるようになった。三種の神器のなかにも草薙剣 (くさなぎのつるぎ)が入っていたり、伊勢神宮にも御神刀があるでしょう。

神聖なものである刀は、芸術的にも素晴らしくしなきゃいけない。だから昔の刀鍛冶もありったけの想いを込めて造ってきたんだと思う。今でもそういう想いで造らなきゃなきゃいけないし、作ってこそ、はじめて刀の良さが出てくるんだと思うんだ。だから、僕もただ一生懸命やるだけですよ。生きてる限り、まだまだいいものを作れると思うんだ」

<取材協力>

日本刀鍛錬道場

文・写真:川内イオ

こちらは、2018年1月29日の記事を再編集して公開しました。