こんにちは、さんち編集部の井上麻那巳です。

前々回の記事で日本の伝統画材のいろはを教えてもらった伝統画材ラボ「PIGMENT」の岩泉さん。前回の墨に続き、岩泉さんのご案内で伝統画材の製造現場にお邪魔します。第2回目は日本独特の製法が海外でも評価を得ているという刷毛の工房へ。それでは早速行ってみましょう。

筆・刷毛専門メーカーの株式会社中里へ

今回お世話になるのは京都の筆・刷毛専門メーカーの株式会社中里さん。中里さんの筆はそれぞれの種類ごとに専門の個人の職人さんによって製作されているのですが、今回は唯一の自社工房である、三重県は多気郡(たきぐん)の刷毛製造所にお邪魔してきました。

松坂牛で知られる松坂駅から車を走らせること30分。伊勢ともほど近い、田んぼに囲まれたのどかな風景の中に今回の目的地である工房がありました。

まずは柄の部分から

刷毛づくりは柄の部分からスタートします。材料となるのはマツ科のスプルスという木。細かい木目が美しく、ピアノやバイオリンなど、楽器材としても使われるものだそうです。

「木もスプルスならなんでも良いというわけではなく、柾目(まさめ:木目がまっすぐに通ったもの)のものを使います。板目(いため:木目が平行ではなく山形や筍形のもの)の材料だと歪んでしまったり、割れの原因となってしまう。刷毛としては、実はここがとっても大事なんです」

「なかなか幅の広い材料というのが貴重なんです。サイズによっていきなり金額が上がることがあるんですが、その理由が実はこの柄の材料だったりすることもあるんですよ」

刷毛の要はやはり原毛

「刷毛の要はやはり毛の部分です。中里では天然の毛であるヤギ、豚、牛、馬、うさぎなどの毛を中心にナイロンの刷毛も製作しています。一概に天然の毛が質が良いとは言い切れず、やはり使う絵の具や表現によってナイロンが適していたり、硬い豚の毛が適していたりと複雑なので、使い手がそれぞれの特性をしっかり理解することが大切です」

これらの原料はどこから来ているんですか?

「原料はほとんど中国からです。馬の場合は他の国から取り寄せる場合もありますが、現在はほぼ中国ですね。中里さんは中国へ買い付けに行くこともあるそうです。実は、この状態まで持っていく原毛の処理をする人が今はもう日本にいないという背景もあります」

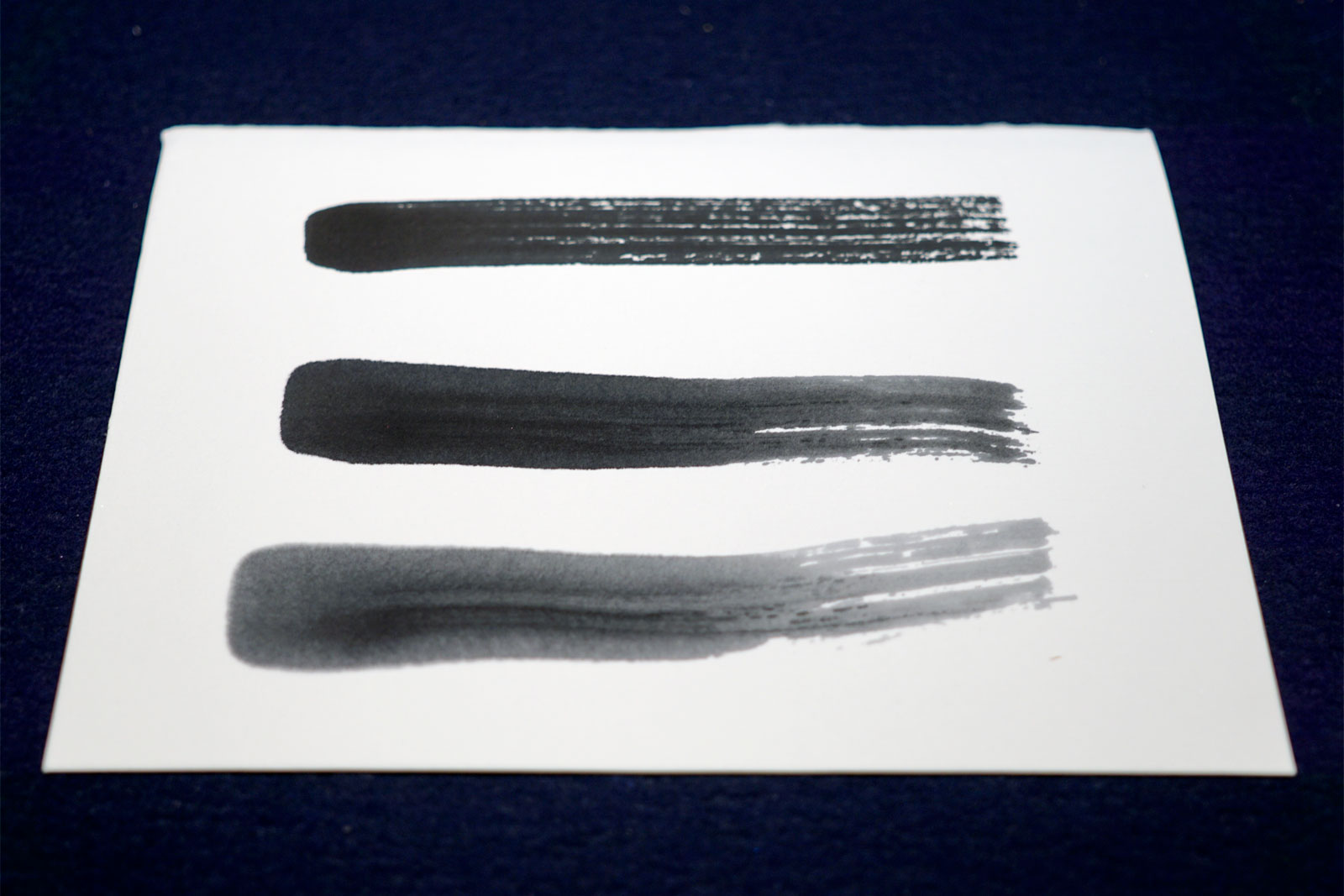

「原料として、もう日本に入ってこないものもあります。山の馬と書いて山馬(さんば)という、東南アジアにいる大型の鹿なのですが、ワシントン条約でその毛を日本へ輸入することができなくなってしまった。ぼかしたりかすれを引いたりするための刷毛として重宝していたのですが、日本ではもう今出回っているものだけになります。もともと山馬を使用していた、ぼかしやかすれの技法自体がなくなってしまわないように、数年前に山馬の代わりになる刷毛を中里さんと開発しました。それで採用したのが、この黒豚の毛です」

「そのほかにも、例えばヤギなんかは大体の毛が原料として使えるのですが、それに対してイタチの毛は尻尾の、それも真ん中の方の毛しか使えないので手に入りにくく、大変貴重になってきています」

「動物の毛にはとても虫がつきやすいので、原毛の状態から製品となって出荷するまでずっと防虫剤を入れて、虫が入らないように完全密封しています。実は筆や刷毛づくりには防虫剤は必需品なんです」

原毛を刷毛の形へ整えていく

「原毛を見ていただきましたが、やはり天然のものなので、このままの状態では不揃いです。この毛をバリカンと呼ばれる機械に通して長さを揃えていきます。多いときは20回くらい通してまんべんなく長さを揃えていきます」

「次に、刷毛の形に整えていきます。この作業は35年のベテランさんとその娘さんがふたりで担当されているんですよ。今はちょうどドーサ刷毛というにじみどめの刷毛を作っていますね。水分をたっぷり含めるために厚みを持たせた刷毛です」

「ふのりを使いながら刷毛の形に整えていきます。ふのりは新潟だとコシを出すためにお蕎麦に練り込んだりもしますね。なぜふのりかと言うと、いちばんは毛を傷めないため。化学のりだと水どけが悪かったり固まりすぎてしまう。あまり硬く仕上げると、結局毛が傷んでしまうのでふのりが一番適しています」

「使っている途中で毛が抜けてしまわないように、毛をていねいに揃えて、何度も何度もくしを通していきます。その回数は200回にも及ぶそうです。大きい刷毛であればあるほど左手の固定する力が必要であったり、感覚的な判断も多く、この作業は特に職人技ですね」

娘さんはナイロンの刷毛を作っていました。

「ナイロンのものも工程はほぼ同じですが、やはり天然の毛の方が扱いは難しいようです。こうして出来上がったものは網の上で自然乾燥していきます」

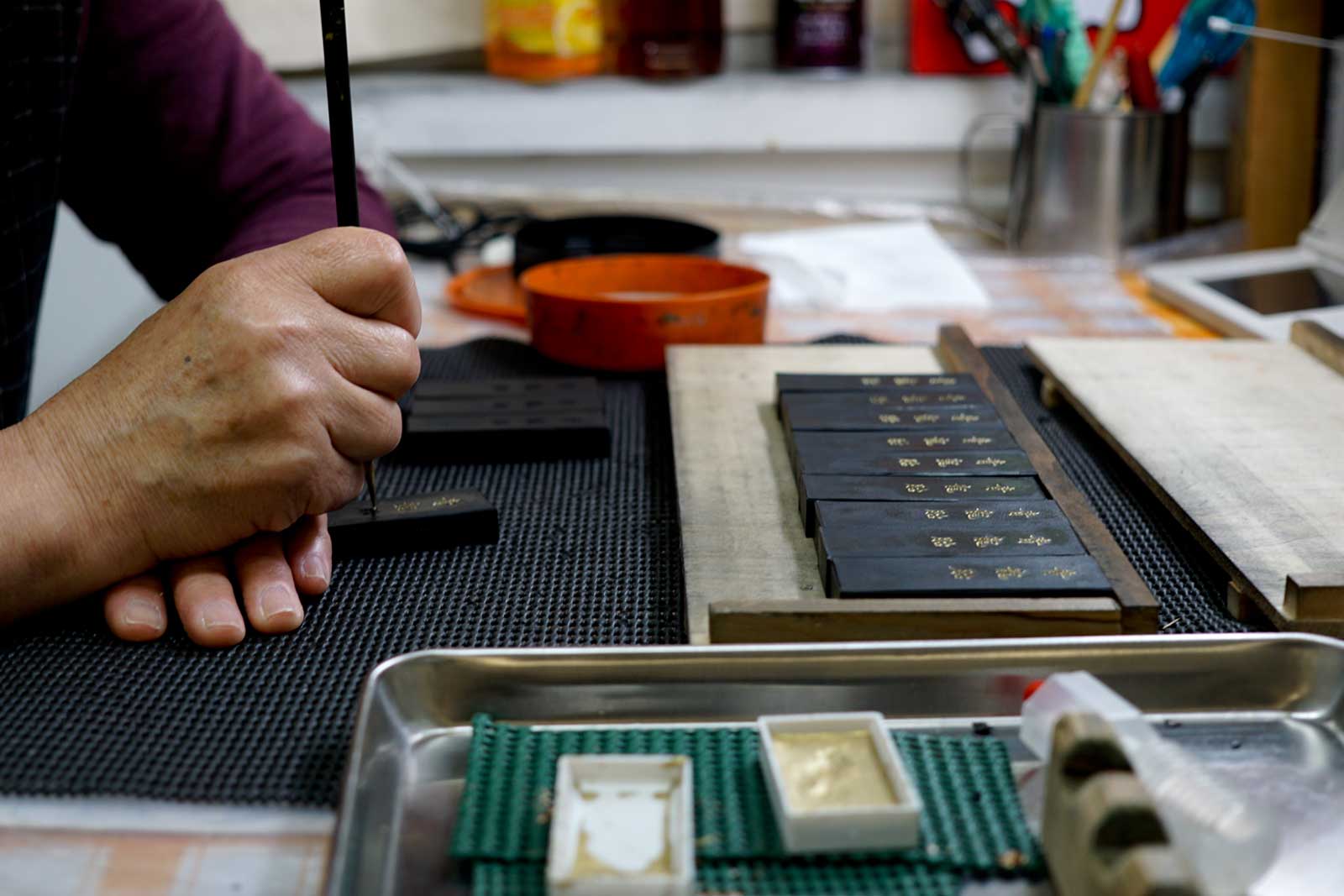

柄に毛を挟み込んでいく

「出来上がった柄にこの毛を挟んでいきます。ひとつひとつ手作業で接着剤をつけて挟み込みます」

この日はちょうどPIGMENTさんから依頼の特注品の一次試作を進めていました。手のひらに収まらないほどの大きな豚毛の刷毛です。

こちらの刷毛はある海外の作家さんからのご依頼だそうで、現在職人のみなさんで試行錯誤し改良中とのことでした。ああすれば、こうすればとつくり手のみなさんが意見を出し合う、ひとつひとつ作っていく手作業ならではの光景が印象的でした。

いよいよ仕上げ

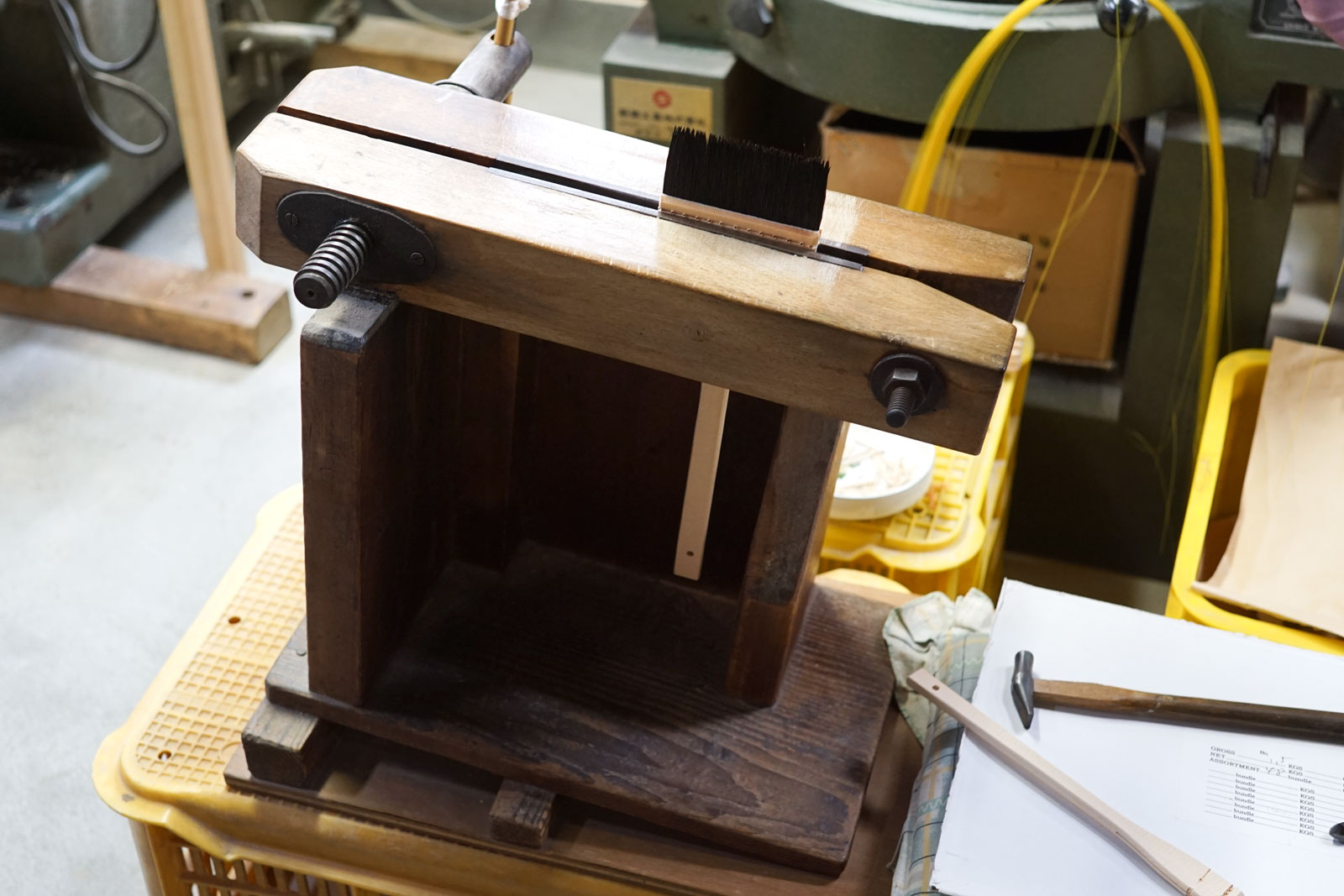

「刷毛の形が出来上がったら、この回転するブラシのような機械で、ふのりやホコリなどの余計なものを除去していきます」

「最後に縫いの作業です。この大きな機械に挟み込んで、ひと針ひと針手で縫っていきます」

「糸がたるんでいると強度が弱くなるので、しっかりと糸を通していきます」

「刷毛を使っていて、いちばんいけないのは毛が抜けることです。抜けた毛が作品にくっついてしまうのがいちばんいけない。最後の仕上げではさまざまな道具を使って途中で引っかかっている毛やきちんと固定されていない毛を抜いています」

「使っているのは刃物ですが、毛を切っているわけではなく除去しています。毛先は刷毛の命ですからね」

これで刷毛が完成です。驚くことに、ほぼ機械を使わず、人の目と人の手によってすべての工程が行われていました。原料の調達や職人の確保などたくさんの問題を乗り越えて、アーティストたちの作品づくりは守られているようです。

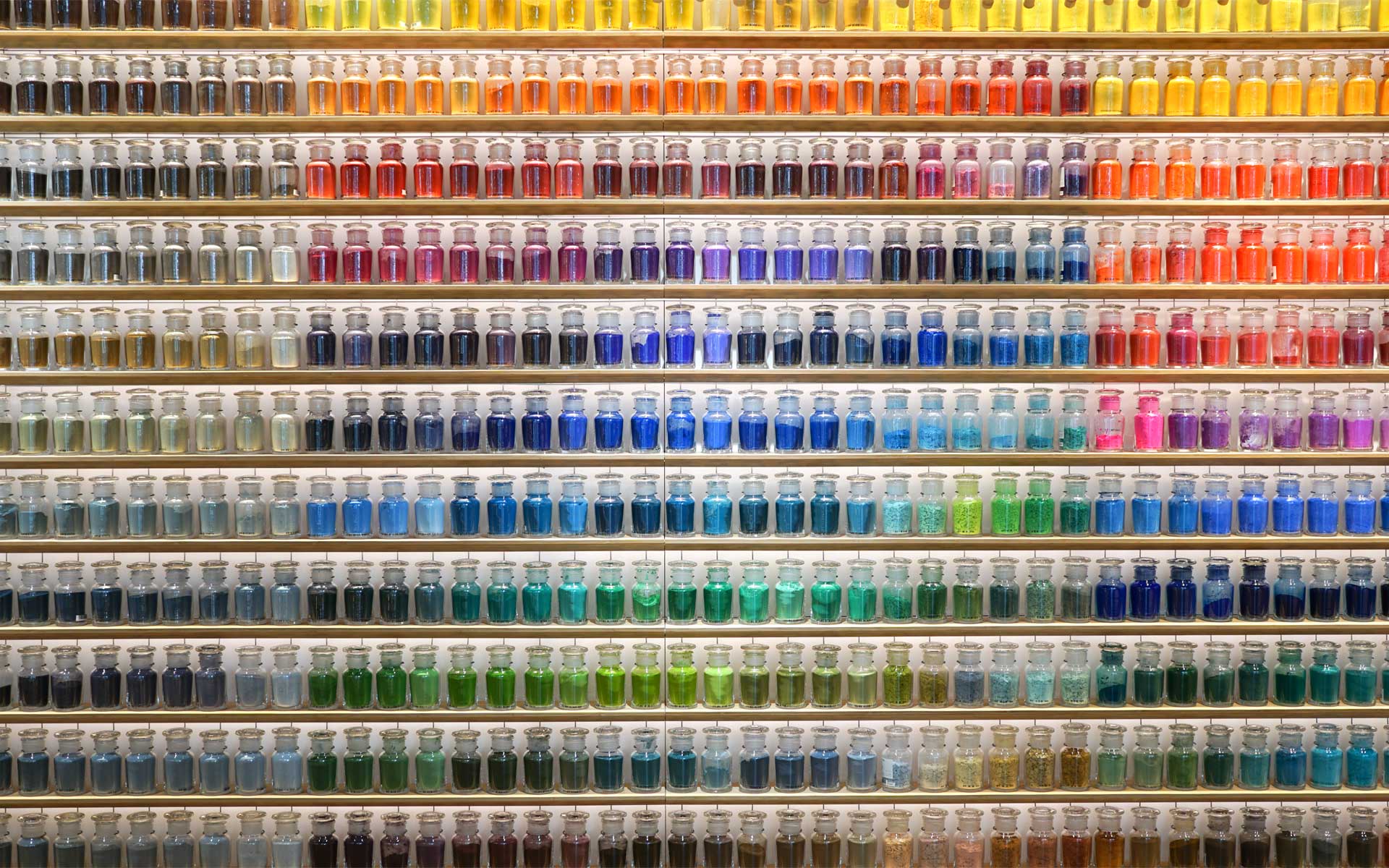

次回は胡粉と岩絵具の製造現場へお邪魔します。お楽しみに。

伝統画材ラボ PIGMENTの岩泉さんに教えてもらう日本の画材

プロローグ 日本の伝統画材って?

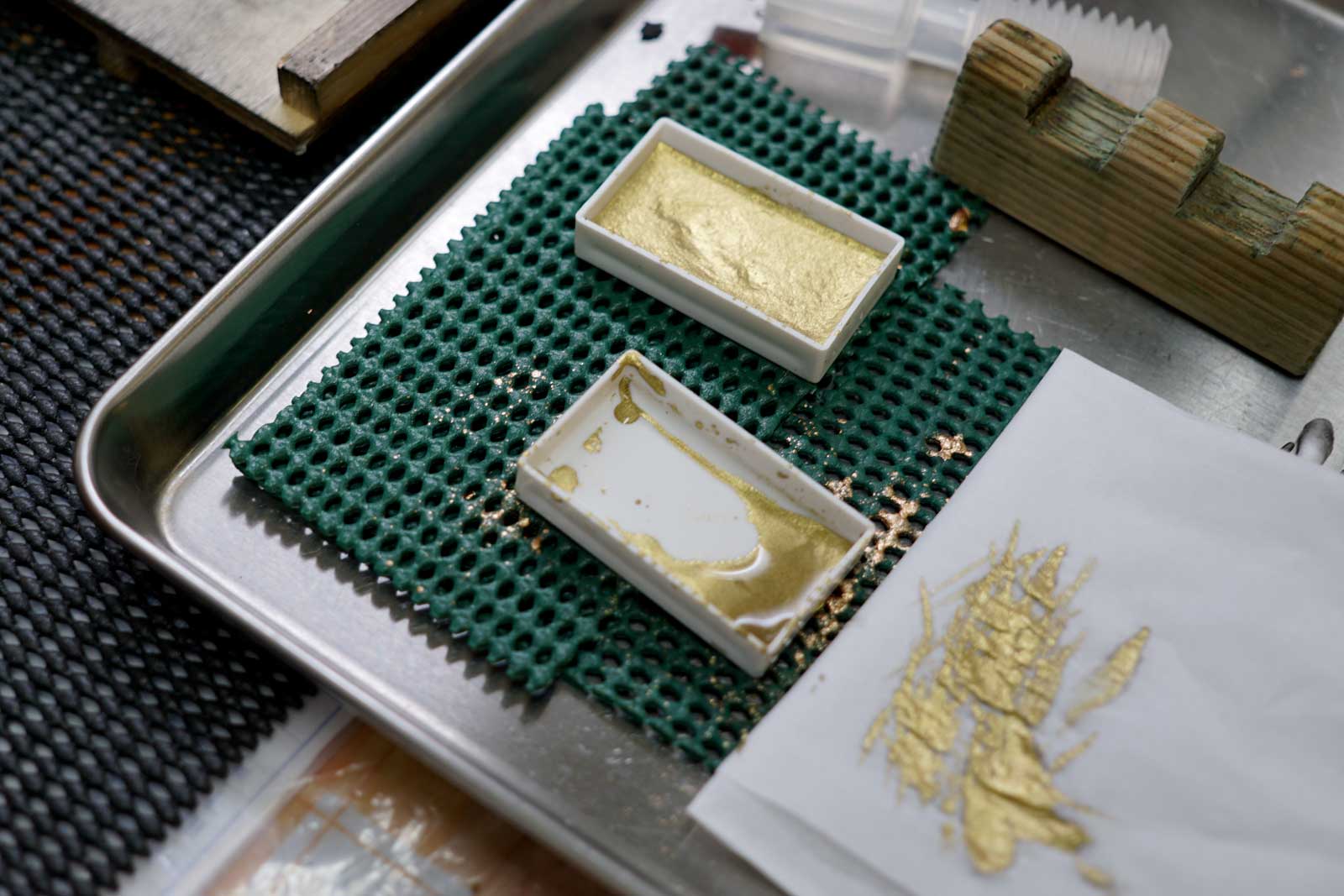

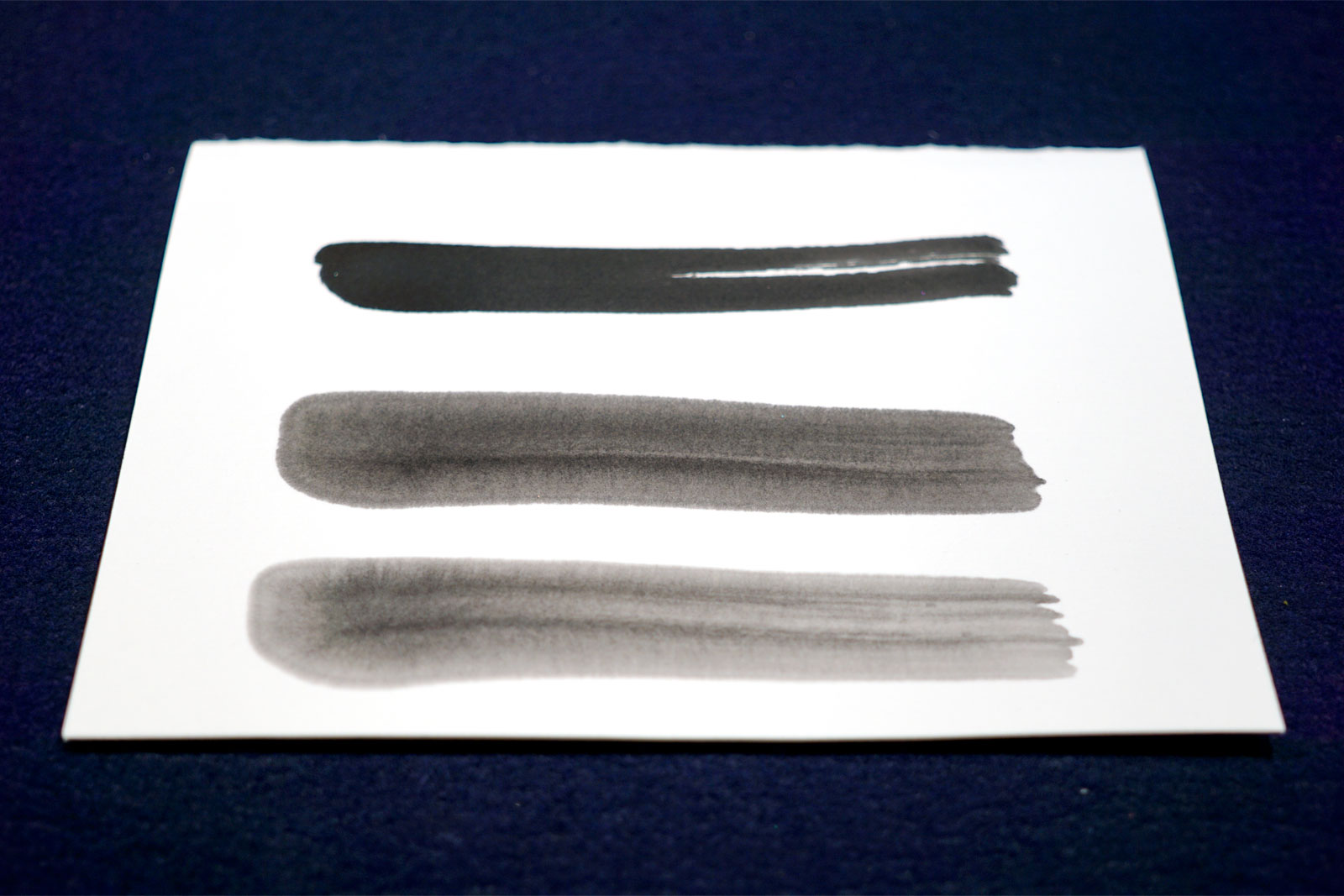

無限の色を持つ、墨

<取材協力>

株式会社 中里

本社

京都府京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町411番地ノ2

075-241-4178

中里筆刷毛製造所

三重県多気郡多気町五佐奈

www.kyoto-nakasato.com

画材ラボ PIGMENT

東京都品川区東品川2-5-5 TERRADA Harbor Oneビル 1F

03-5781-9550

pigment.tokyo

文・写真:井上麻那巳