こんにちは。BACHの幅允孝です。

さまざまな土地を旅し、そこでの発見や紐づく本を紹介する不定期連載、「気ままな旅に、本」。2018年の春は高知の旅へ。

雲の上の建築群

2020年に向けて建築中の新しい国立競技場はふんだんに木を使ったデザインが特徴的ですが、その設計に携わる隈研吾さんが木造建築を手がけるようになったきっかけが高知県の梼原町にあるといったら驚く人も多いでしょう。

愛媛との県境にある人口わずか3600人の小さな町、梼原町。この地にまだ若かりし頃の隈さんが「雲の上のホテル」の建築を手掛けることになったのは偶然だったといいます。

観光にも力を入れようと町が考えていた1990年代、第3セクター方式でのホテル運営の話が持ち上がり、「雲」と「棚田」といった梼原の自然をモチーフにした「雲の上のホテル・レストラン」が完成しました。

それを皮切りに「雲の上のギャラリー」、特産品販売所とホテルの融合した「まちの駅 ゆすはら」、「梼原町総合庁舎」、そして今春は「梼原町立図書館」の建築を隈研吾さんが手がけました。小さな町の小さな領域内には町産、県産の木材を優雅に使った隈建築がいくつも立ち並び、まさに彼の建築アーカイヴを見るようです。

なかでも個人的に印象的だったのは、ホテルと温浴施設を結ぶ「雲の上のギャラリー」の橋梁部分。

寺社仏閣のように幾重にも組みあわされた「斗栱 (ときょう) 」という木の組み方は、この辺りで昔から使われている工法だといいます。大樹が枝葉を伸ばすようなデザインの根っこには、総面積の91%が森林という町で培われた技術があったのですね。

随意契約で何代もの町長と直接対話を繰り返しながら計画されたこの建築群。「隈さんが町の意向を把握していて想いが形になりやすいので、一貫してお願いしています」と町役場の上田さんは言いますが、議会の理解を得続ける手腕もお見事。

また、設計/施工一体型の契約が多い地方の土木事業において、「設計にもきちんとコストをかける」という概念をつくりだした点が、このプロジェクトが成功している理由なのではないでしょうか?

なぜなら、これからの公共建築は風雨を凌ぐ丈夫な「箱モノ」ではなく、「メディア」として機能していかなくてはいけないのですから。

「負ける建築」家、隈研吾

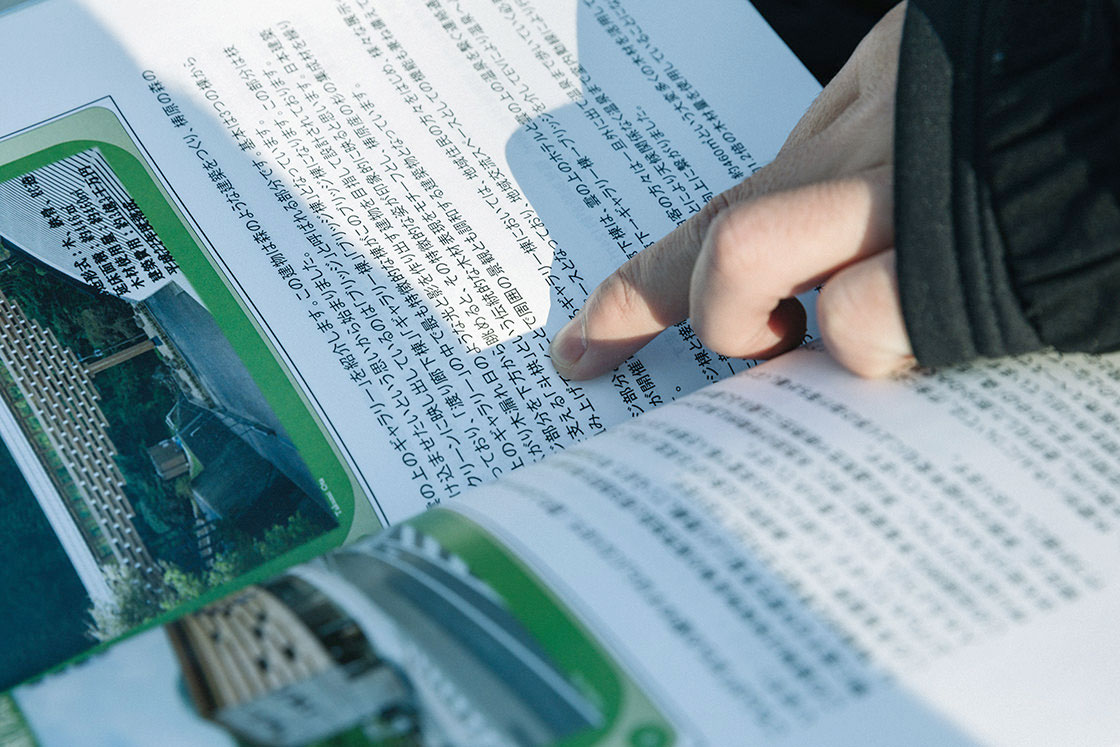

隈さんには15年近く前に書いた『負ける建築』という本があります。彼は、そこで都会に屹立するビル群や周囲の環境を圧倒する20世紀型の「勝つ建築」はその強さゆえに人から離れてしまっていると書きました。

そして、21世紀の建築はもっと弱く、柔らかく、様々な外力を受け入れる「負ける建築」になっていくと訴えています。

思えば、若かりしときにはコンクリートを使った建築が多かった隈さん。そんな彼が木材と出会い、その良さを受け入れ、今では自身の色を示す武器にしてしまっているしたたかさと受動の効用を感じます。

また、変容を恐れず与えられた状況に対応し続ける「負ける建築」家だったからこそ、問題の多かった国立競技場問題も落ち着いたのかもしれませんね。

梼原町の人々はそんな隈さんを「すごい人になっちゃったなぁ」と驚いているそうですが、それでも隈さんや隈事務所の所員は年に何度もこの地を訪れ、昔と変わらず町の新しいメディア=建築を企画しているそうです。

5月からは新たに「雲の上の図書館」がオープンし話題になることでしょう。あとは、ここに素敵な本が入り、司書さんたちが丁寧に楽しく運用していくことを期待します。いずれは建築だけでなく、そこで働く人たちにも光が当たるようになるといいですね。

<取材協力>

雲の上のホテル

http://kumono-ue.jp/

梼原町役場

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/kuma-kengo/

幅允孝 (はば・よしたか)

www.bach-inc.com

ブックディレクター。未知なる本を手にする機会をつくるため、本屋と異業種を結びつける売場やライブラリーの制作をしている。最近の仕事として「ワコールスタディホール京都」「ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur」書籍フロアなど。著書に『本なんて読まなくたっていいのだけれど、』(晶文社)『幅書店の88冊』(マガジンハウス)、『つかう本』(ポプラ社)。

文 : 幅允孝

写真 : 菅井俊之