こんにちは。さんち編集部の尾島可奈子です。

着物の着方も、お抹茶のいただき方も、知っておきたいと思いつつ、中々機会が無い。過去に1、2度行った体験教室で習ったことは、半年後にはすっかり忘れてしまっていたり。

そんなひ弱な志を改めるべく、様々な習い事の体験を綴る記事、題して「三十の手習い」を企画しました。第一弾は茶道編です。30歳にして初めて知る、改めて知る日本文化の面白さを、習いたての感動そのままにお届けします。

お点前をする意味

10月某日。

今日も東京・神楽坂のとあるお茶室に、日没を過ぎて続々と人が集まります。木村宗慎先生による茶道教室12回目。いよいよお教室に通って1年が経ちました。

「お点前の話に入ってゆく中で大事なのは、茶筅、茶杓など道具一式を揃えて、わざわざお客さんの前でお茶を点てることに一体どんな意味があるのか、ということです」

「そもそも日本で茶の湯が始まった頃、人々はどのようにお茶会をしていたと思いますか。実は、当時は給湯室のような部屋が別にあって、そこでお茶を点ててお客さんに出していたんですよ。

『慕帰絵 (ぼきえ) 』という南北朝時代の絵巻物の中に、すでにお茶会のシーンが登場します。

描かれているのは日本におけるお茶会の初期の様子です。部屋にはお軸もお花も複数飾ってあって、歌を詠んだりしているところに小坊主さんがお菓子とお茶を運びにいっています。

その頃は、お点前をするという習慣はなかったんです。飲み物としてのお茶の文化と言うべきでしょうか。

そこから次第にお軸もひとつ、花もひとつとなっていく。より高度にお茶の文化が練り上げられていく傍で、人前でお点前をするということも生まれてきたのだと思います。

ひとつ一つの道具の取り扱いや所作を洗練させることで、そこに様々なメッセージ性を持たせようとした。

何より大事なメッセージは、相手を大切に想う心持ちです。

想いを所作に込める、その延長線上で、ホスト自身がゲストの目の前で段取りし、自ら給仕してすることが重要な意味を帯びてくるようになるのです」

そうして先生が、ふたつの棗 (なつめ) を取り出されました。

「この先200年続くように」

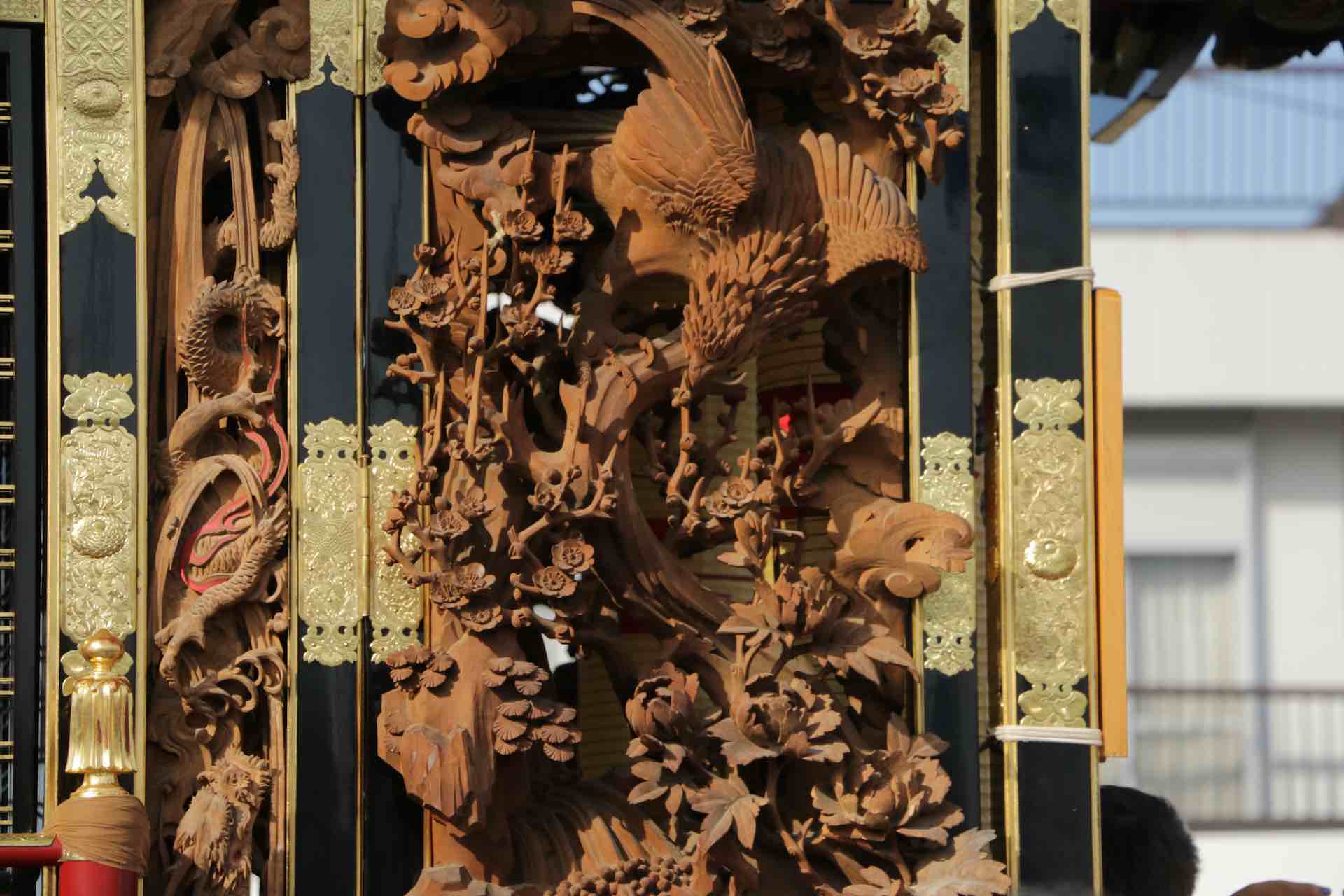

「自ずから大切にしてやりたいなと思う雰囲気をたたえているでしょう。江戸時代、松江藩の名君として知られる松平不昧公 (ふまいこう) ゆかりの秋の棗です。

こちらは貝殻細工を切って花をあしらい、全体に金銀を塗ってあります」

わざわざ金銀の含有量を変えて、グラデーションを出しているそう

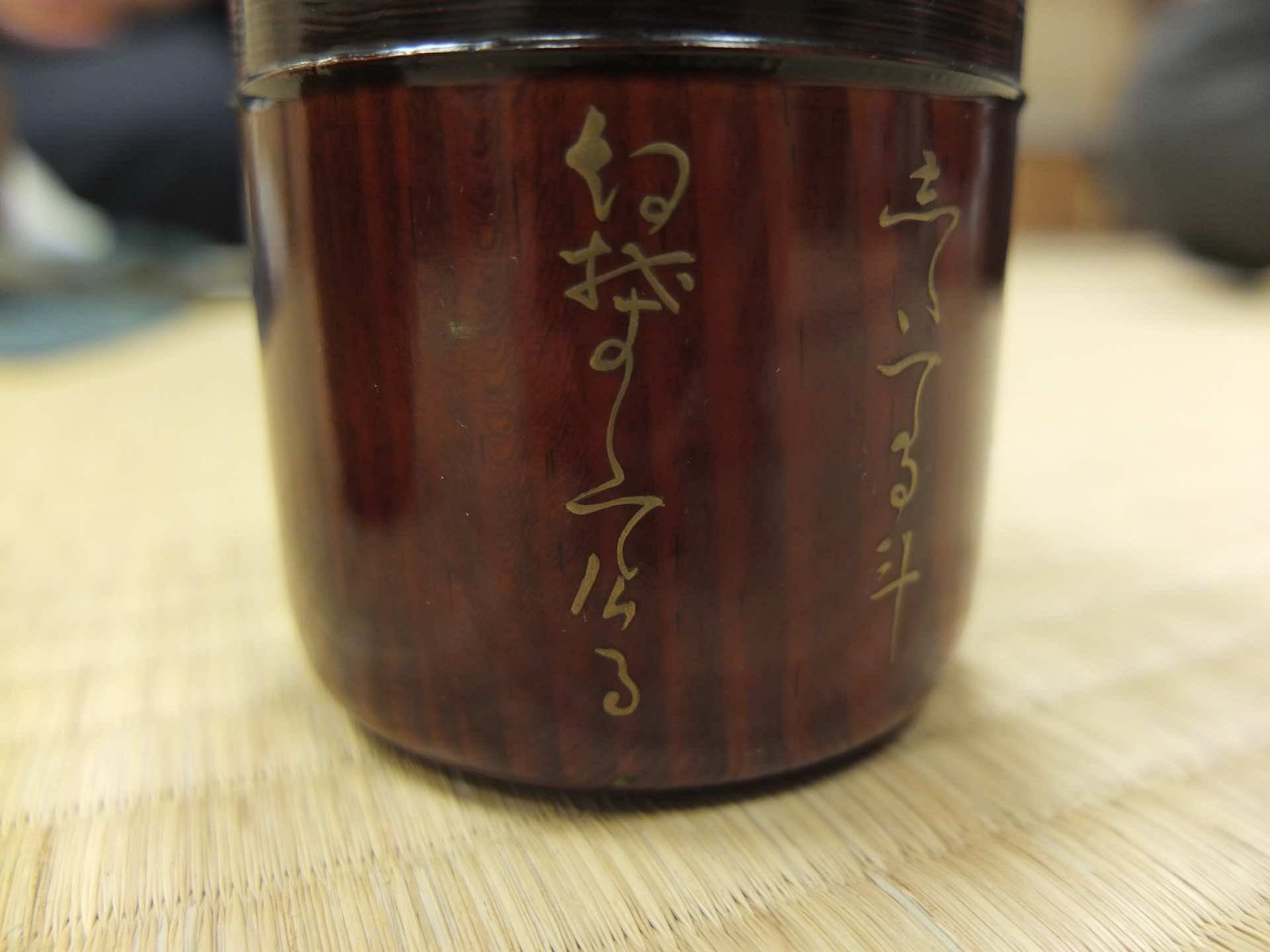

わざわざ金銀の含有量を変えて、グラデーションを出しているそう「もうひとつは小倉山を詠んだ不昧公の歌をそのまま蒔絵で周りにあしらって、蓋には小倉山の景色が描いてあります」

全員で食い入るようにその細部を拝見します

全員で食い入るようにその細部を拝見します「狩野伊川院 (かのう・いせんいん) という不昧公お気に入りの絵描きが下絵を描き、それを元に松江藩お抱えの塗師、小島漆壺斎 (おじま・しっこさい) が作ったものです。

これだけ入念に作られた、その時代その時代の手数を尽くした工芸品が、茶道具として作られ、残されてきている。そのことを知って欲しくてお見せしました。

およそ200年前に作られて、飾るのではなく実際にお点前で長らく使われてきていますからね。その上で今も美しい状態を保っている。そのことを想ってほしいんです。

蓋の内側まで、まるで星空のようです

蓋の内側まで、まるで星空のようですものを拭く、洗うのではなく浄 (きよ) めるんだという想いで使い続けてきた、使い継いできた人たちの積み重ねが、人間よりも長く生きるようなものを残してきたのですね。

ものは扱えば扱うだけ、もちろん傷つけるリスクは高まります。だから触らない、ではなく、それをせっかく200年残ってきたのだからどうかこの先200年も続いてくれますようにという思いで扱う、ということです。

ちょっと慣れてくると必ずものを壊します。その道具がかけがえがないものだという気持ちが、動作に慣れることで鈍くなるんですね。

こうした美しいものの中には刀が潜んでいると思わなければなりません。油断すると手を切りますよ」

10月の道具

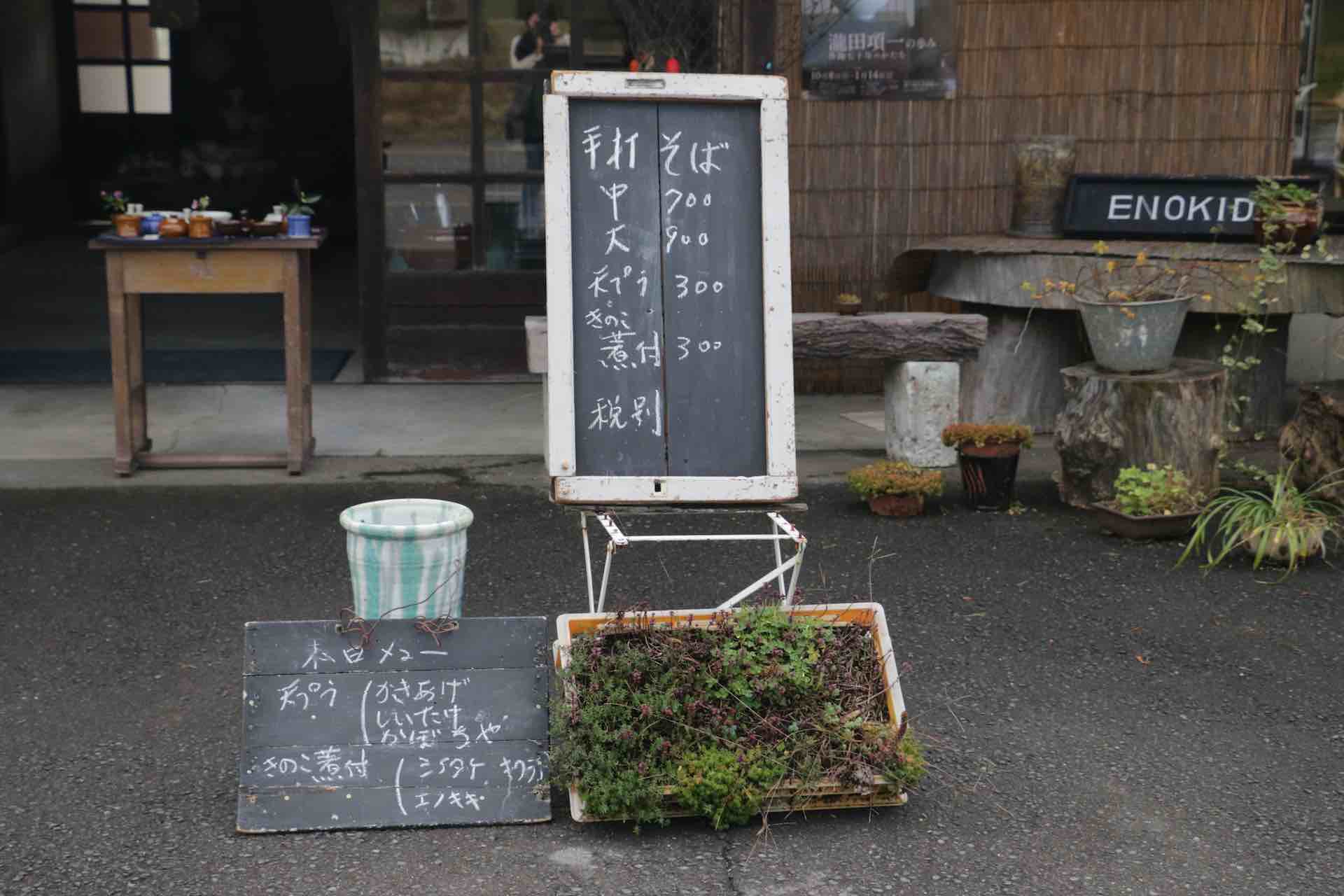

話題は季節の道具のお話へ。これまでのお稽古で拝見するものとは少し様子が違う器が並べられました。

「10月は名残の季節です。お茶の道具も割れたり欠けたりしたものを使います。どこかやつれたものを使って、もの悲しい秋の演出をするんです」

金継ぎの跡も美しく感じます

金継ぎの跡も美しく感じます ひび割れが秋のもの寂しさを演出します

ひび割れが秋のもの寂しさを演出します「11月が炉開きというお茶でいう『お正月』の季節なので、同じ秋でも10月は寂しくものわびた季節感を表現したい。

だからと言って、そればっかりではつまらないので、取り合わせをします。こういうものと先ほどのような華やかな秋の棗をあわせるんです」

「侘茶の祖と言われる村田珠光 (むらた・じゅこう) の言葉に『藁屋に名馬つなぎたるよし』とありますが、まさにそれですね。

さらにもうひとつ。10月のお点前に命を吹き込むキラーコンテンツがあります。後ほどお見せしますね」

今度は一体どんな美しい道具だろう、と想像を膨らませながら、今日のお菓子をいただきます。

10月のお菓子

松華堂の雁宿おこし。雁の焼印がしてあります。松華堂さんが店を構える愛知県半田市一帯は雁がよく飛んでくる名所だそうです

松華堂の雁宿おこし。雁の焼印がしてあります。松華堂さんが店を構える愛知県半田市一帯は雁がよく飛んでくる名所だそうです利休が見出したクリエイティビティ

先生が次に出されたのは手のひらサイズの竹の置物。棗、茶碗と美術館で目にするようなお道具を拝見した分、ちょっと意外に思いました。

「半枯れの竹の蓋置きです。台風や大風で竹の一部が折れて、身の一部は枯れ、一部は青いまま残っている。そういう竹を、この時季だけの贅沢で、10月のお茶会でのみ使います。

瑞々しさと枯れたもの、これが同じところにあることが大事です。枯れたもの、欠けたものの中にあると、生きたものがよりみずみずしく映えるんですね」

半枯れの竹の蓋置きに、金継ぎされた器、不昧公の棗に清々しい白の水差しを合わせて、今日のお道具一式です

半枯れの竹の蓋置きに、金継ぎされた器、不昧公の棗に清々しい白の水差しを合わせて、今日のお道具一式です「利休が見出したところのクリエイティビティとは、まさにこれです。名物と呼ばれるような高級な道具は誰でも手に入るものではありませんが、青竹ひとつ、吟味することはできるのでは、という話です。

それは、これまでお話ししてきた茶筅茶杓を選ぶこと、茶巾ひとつの扱いに『ものを浄めているんだ』という想いをのせることと、本質的に同じお話です。

これはひとつ信じていることなのですが、例えば何気ない黒無地の棗を、ずっと大事に傍らにおいて使い続けていたら、それはそれで何とも言えない雰囲気を帯びてくるものですよ。

それを誰かが受け継ぐ。すると誰かに大切に使い続けられることで『もの』そのものとは違う背景を帯びてくる。その背景を受け取れる人にとってみたら、単なる技術やデザイン、意匠を超えた価値を持ってくるということがあります」

先生の言葉に、少し安心するような気持ちになりました。

名物といわれるような器や道具には手が届かなくても、気に入った道具を大事に扱っていくことなら、自分の想いひとつでやってみることができます。父の鞄や祖母の小物を、今わたしが受け継いでいるように。

「今日は200余年守り受け継がれてきた棗と、この時季だけの竹の蓋置きをお見せしました。

道具を吟味することは大切です。ですがいつでも一番大切なのは、選ぶこと、扱うことひとつ一つに想いをのせていくことです。

遠目から見ても、その立ち居振る舞いが『ああわたしのことを大切に思うからこそなのだな』と相手に伝わるようでなければなりません。

そしてそれが茶室の中や、帛紗を手に持っている時だけではないようにしてほしいと思います。

では、今宵はこれくらいにいたしましょう」

◇本日のおさらい

一、道具ひとつ、所作ひとつに、相手への想いをのせていくこと

一、誰かから受け継いだ道具は、その想いまで継いで扱うこと

文:尾島可奈子

写真:山口綾子

衣装・着付け協力:大塚呉服店