ものづくり産地を取材していて、ふと考える。

「問屋とメーカーの関係はどうあるべきか」

オンラインでのコミュニケーションや購買行動が一般化した今、例えばオリジナルブランドを開発し、販路を含めて自分たちでコントロールしようと試みるメーカーも増えてきた。

個々のメーカーが自社の強みや特徴を見つめ直し、時代に合わせた戦い方を模索する。一方、中間流通業者としてメーカーと小売の間に入るだけでは、問屋の存在意義はどんどん薄くなっていく。

では、問屋だからこそできる仕事、生み出せる価値とはどんなものなのか。これからの時代に問屋が生きる道とは。

燕三条を体現するブランドをつくる。産地問屋 和平フレイズの挑戦

和平フレイズ

和平フレイズ

燕三条の田園風景

燕三条の田園風景

世界有数の金属加工産地である新潟県 燕三条で、長年キッチンウェアづくりに関わってきた産地問屋、和平フレイズ株式会社。

同社は2019年、新たに総合キッチンウェアブランド「enzo(エンゾウ)」の発売を開始した。

※「enzo」のプロダクトに関する記事はこちら

「enzo」プロジェクトが立ち上がったのは2017年。燕三条をブランディングするという目的のもと、和平フレイズ 林田雅彦社長が先頭に立ち、開発が進められた。

背景にあったのは、産地の現状への危機感と、林田さん自身の後悔だ。

「私自身、入社してから最初の20数年は東京支社勤務で、主に輸入品を販売していました。産地問屋に勤めていながら地場産業に貢献できていない。そんな後ろめたさも感じていたんです」

和平フレイズ 林田雅彦社長

和平フレイズ 林田雅彦社長

数年前、役員として燕三条に戻ってきた林田さんは、地場産業の厳しい現実に直面する。

「業績は良くない。設備投資ができない。子どもに継がせる気はない。そんなところばかりだと聞いてショックを受けました。同級生が経営している工場もその中に含まれていたりして。

自分が小さい頃は景気も良く、実際にいい思いもさせてもらった。その地元が大変な状況だと知って、反省すると同時に、『何とかするぞ!』というモチベーションも湧いてきましたね」

「enzo」のプロダクトデザインおよびブランドディレクターを務めた堅田佳一さんは、林田さんの想いを受けて、「和平フレイズにしかできない、燕三条を体現したブランドをつくりましょう」と提案。

実は、ぎりぎりのタイミングでもあったと話す。

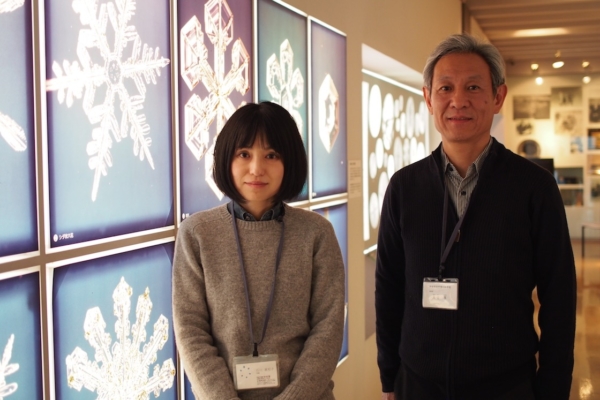

堅田佳一さん。新潟の燕三条をベースに活動するクリエイティブディレクター、プロダクトデザイナー

堅田佳一さん。新潟の燕三条をベースに活動するクリエイティブディレクター、プロダクトデザイナー

「このままでは、数十年後に燕三条の半数以上の企業が無くなってしまうと言われています。製造業の先細りが見えている中で、技術力のある会社に依頼は集中し、新規の仕事をお願いすることが難しくなっていく。

産地の総力を結集した総合ブランドをつくるという意味では、本当にぎりぎり間に合うかどうか、そういうタイミングでした」

技術力のある工場への発注は年々難しくなっている

技術力のある工場への発注は年々難しくなっている

会社の垣根を超えて“総合”ブランドをつくる

こうして始まった「enzo」プロジェクト。話を聞いた各メーカーの反応は、近しい関係の会社に限っても賛否が半々だったという。

燕三条のものづくりノウハウが注ぎ込まれ、かつ総合キッチンウェアブランドと呼ぶにふさわしい共通の世界観を持ったラインアップを揃える。そして燕三条を代表するブランドに育てることによって産地を元気にする。

行政でもなく、個別のメーカーや個人でもなく、一定の規模感をもった問屋業だからこそできること。その実現のために、林田さんたちプロジェクトチームは粘り強くパートナーを探した。

「ずっと東京にいたくせに!」と、怒られたこともあったという

「ずっと東京にいたくせに!」と、怒られたこともあったという

同地域をベースにさまざまな企業のコンサルティングやプロダクトデザインを手がけてきた堅田さんは、メーカー側の気持ちも良くわかった上で、問屋と組むことの意義を強調する。

「メーカーさんが自社ブランドで勝負したい気持ちはすごく分かるんです。でもその柱に頼りきりでは怖さを感じる企業があるのも同時に知っていました。それに季節ものの売れ筋商品を抱えている場合、工場が稼働しない時期も出てきてしまいます。

工場を安定的に動かすためにも、OEMに取り組みたいと考えているメーカーさんたちの声は聞いていたので、その柱のひとつとして『enzo』を考えてもらいたいなと思っていました」

今回、「enzo」の第一弾商品としてラインアップされたのは、「鉄フライパン」「鉄中華鍋」「ステンレスざる」「ステンレスボール」の4商品。ゆくゆくは、サイズ展開も含めて45〜60種類くらいのラインアップを揃える計画がある。

“総合キッチンウェアブランド”としての立ち位置をとることで、各メーカーの個別商品とは競合しないことも意識したという。

「enzo」の「鉄中華鍋」

「enzo」の「鉄中華鍋」

木のハンドルが印象的な「鉄フライパン」

木のハンドルが印象的な「鉄フライパン」

「もちろん、個々の商品にはこだわっていますが、あくまでもその積み重ねで総合ブランドとして見せていくつもりです。

例えばフライパンや中華鍋に関してはコンペティターでもある2社に協業していただいて商品が完成しました。

従来は交わらなかった2社が垣根を超えてタッグを組めたのは、問屋さんが間に入るからこそだと思います」

新たな技術交流で産地の価値が底上げされる

サミット工業株式会社

サミット工業株式会社

「鉄フライパン」の鍋部分を担当したサミット工業株式会社の代表取締役社長 峯島健一さんは、プロジェクトについて次のように話す。

「普段自分たちが考えつかない発想のデザインをご提案いただいて、複数社で協力して完成させました。とても刺激的な経験で、勉強になった2年間だったなと。

ハンドル部分のデザインを見たときには、本当につくれるのか?と思ったんですが、見事に仕上がってきて。まだこんな技術を持ったところがあるんだなと思いましたね」

サミット工業株式会社 代表取締役社長 峯島健一さん

サミット工業株式会社 代表取締役社長 峯島健一さん

今回、サミット工業は鍋部分を担当した

今回、サミット工業は鍋部分を担当した

高い加工技術でつくられたハンドル部分

高い加工技術でつくられたハンドル部分

競合するメーカー同士の協業による成果は「enzo」だけにとどまらず、2社間で新たに取引が生まれ、それぞれの強みを生かした新商品を現在開発中なのだとか。

峯島さんは、今後も鉄にこだわって、技術力・商品力を磨いていきたいとする。

「自分たちの下の世代が安心して、誇りを持ってものづくりに関われるようにできればと思っています。

そのためにも、家庭用品の産地として、ブランドを強力に発信していきたいんです」

「久しぶりに問屋さんと一緒に商品開発ができて楽しかった」と話す峯島さん

「久しぶりに問屋さんと一緒に商品開発ができて楽しかった」と話す峯島さん

技術を身につければ、女性でも高齢者でも、長く続けられる仕事でもあるという

技術を身につければ、女性でも高齢者でも、長く続けられる仕事でもあるという

会社の垣根を超えたプロジェクトを通じて技術が行き来し、産地全体のレベルが底上げされる。この好循環を生み出すことができれば、問屋の存在意義は再び高まっていくだろう。

産地にデザイナーがいる意義

「ステンレスざる」を手がけた株式会社ミネックスメタルの田中謙次さんは、デザイナーと現場で試行錯誤できたことが大きかったと話す。

ミネックスメタル 田中謙次さん

ミネックスメタル 田中謙次さん

「『どうやってつくるんだ‥‥』というのが、最初に図面を見たときの感想です」

特に、強度と美しさを両立するフチ部分の仕上げの難易度が高かったという。

「堅田さんと現場で話し合って、弊社の社長が以前やっていたアイデアが使えるんじゃないかと言ってもらって、それをブラッシュアップしていきました」

堅田さん自身も、デザイナーとして産地の現場に軸を置く強みを実感している。

「商品がお客さんの手に渡って喜んでもらう。そこを目指して現場でアイデアをもらって、職人さんとブレストして、臨機応変に考えながら、当初の想定よりもよいものにしていきました。

こうしてものづくりの現場で完成度を高めていけるのは、産地にデザイナーがいることの優位性だと思います」

ざるのフチ部分に関して堅田さんたちが現場で発見し、解決の糸口になったのは、田中さんの父親で同社代表の田中久一さんが取得していた実用新案の技術だった。

ミネックスメタル 代表の田中久一さん

ミネックスメタル 代表の田中久一さん

その技術を足がかりに、フチ部分に芯材を入れて強度を上げ、さらにレーザー溶接の最新機器を導入し、継ぎ目の分からないシームレスな仕上げを実現。シンプルな商品だからこそ、細部にこだわり、頑丈さと美しさを兼ね備えた「ステンレスざる」が完成した。

一生モノと呼ぶにふさわしい「ステンレスざる」を目指した

一生モノと呼ぶにふさわしい「ステンレスざる」を目指した

「難易度の高いプロジェクトでしたが、声を掛けてもらえて嬉しかったですし、この商品はうちにしかできないと思います」

と謙次さん。それを見た父親の久一さんも手応えを感じている。

「40年この業界でやってきましたが、今までに前例のない『ざる』だと思います。フチの部分にしても、足の部分にしてもつくり方やデザインにこだわっていて、“うんちく”が語れる。

これからはそういった背景のある商品しか残っていけないと思います」

「フチ部分の角を綺麗に出すのが本当に難しかった」と話す謙次さん。現場での試行錯誤、デザイナーを交えたブレストが商品開発につながった

「フチ部分の角を綺麗に出すのが本当に難しかった」と話す謙次さん。現場での試行錯誤、デザイナーを交えたブレストが商品開発につながった

鉄にこだわるサミット工業。どこにも真似できないざるを作り上げたミネックスメタル。各社、得意とする分野が違う中で、最適なものづくりを行うために、最適なメンバーを編成する。

そうした差配ができることも、問屋業の大きな強みといえる。

大きな“縁”をつくる。産地問屋の生きる道

現在、和平フレイズのほか、6社が集ったプロジェクトとなっている「enzo」。地元を再び元気にするために必ず成果を出す。林田さんはそう決意を固める。

「燕三条という場所で今、こうした挑戦ができている。とても恵まれているなと感じます。

その分、『enzo』でとにかく結果を出さなければなりません」

実は「enzo」を立ち上げるにあたって、元々存在していた「燕三(えんぞう)」というギフトブランドを終了させた経緯がある。

きちんとブランディングされた商品で戦っていくために必要な決断だったが、毎年見込めていた売り上げが無くなることに、社内からは不満の声もあがった。それでも、舵を切ると決めた。

「これからの問屋は、小売業やバイヤーさんに言われたことだけをやっていても続きません。

昨今、経営にもアートが必要だと言われますが、地場産業の中で問屋が生きるためにはまさにアーティカルでなければならない。

美意識を高めてもっとイノベーティブに変わっていく必要があるし、変われることが問屋の強みだとも思います」

「競争の激しいキッチンウェア業界で生き残るために、常に勉強が必要」と話す林田さん

「競争の激しいキッチンウェア業界で生き残るために、常に勉強が必要」と話す林田さん

今後は、顧客とさまざまな方法でコミュニケーションを取りながら、中長期的に「enzo」ブランド、そして燕三条ブランドを育てていきたいとのこと。

「なんとか、『enzo』の“縁”で、燕三条や各メーカーを知ってもらいたい。そして結果的に地元の経済に貢献したいです」

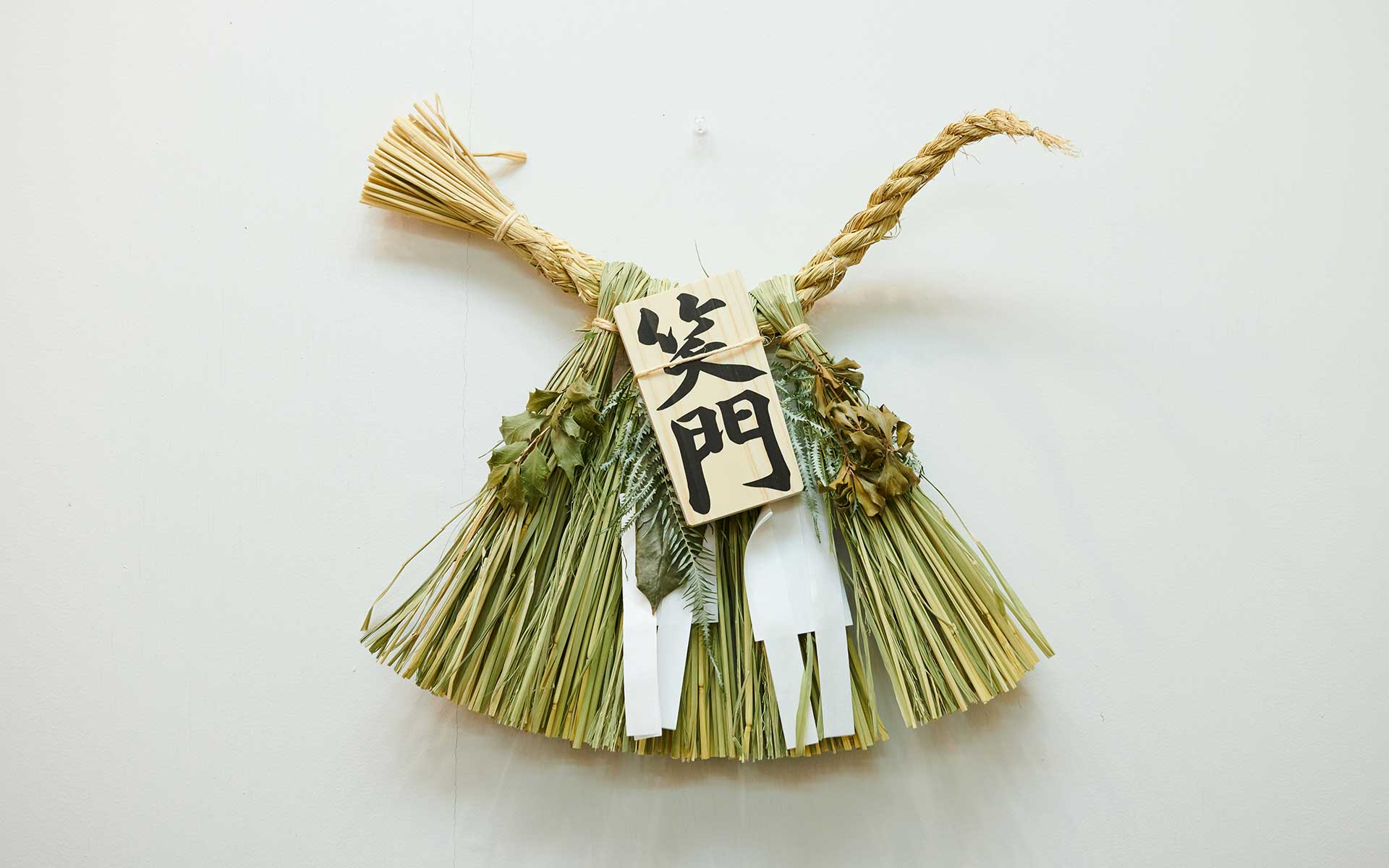

ブランド名「enzo」には「縁造」の意味も込められている。

堅田さんは、「ブランドのコンセプトにも直接つながっていますが、“縁”を“造る”ことこそが、問屋さんの役割だと思っています」と話す。

これまでのように、小売業とメーカーをつなぐだけでなく、メーカー同士であったり、工場の魅力と消費者であったり、産地全体を大きな“縁”でつなぐ。

他者を巻き込みながら、自分たちだけではなく、全体で良い方向へ向かっていく。そこに、これからの問屋の生きる道、そして産地の生きる道が見えてくる。

その試金石として、「enzo」の成功、そして成長に期待が集まっている。

<取材協力>

和平フレイズ株式会社:https://www.wahei.co.jp/

「enzo」:https://enzo-tsubamesanjo.jp/

堅田佳一さん:https://katayoshi-design.com/

サミット工業株式会社:https://tetsunaberyu.jp/

株式会社ミネックスメタル:http://www.minexmetal.co.jp/japanese/

文:白石雄太

写真:浅見直希、和平フレイズ提供

<掲載商品>

【WEB限定】enzo ステンレスざる 21㎝

【WEB限定】enzo ステンレスボール 21㎝

【WEB限定】enzo ステンレスざる 24cm

【WEB限定】enzo ステンレスボール 24cm