正月の遊びとして古くから日本人に親しまれてきた、「かるた」。

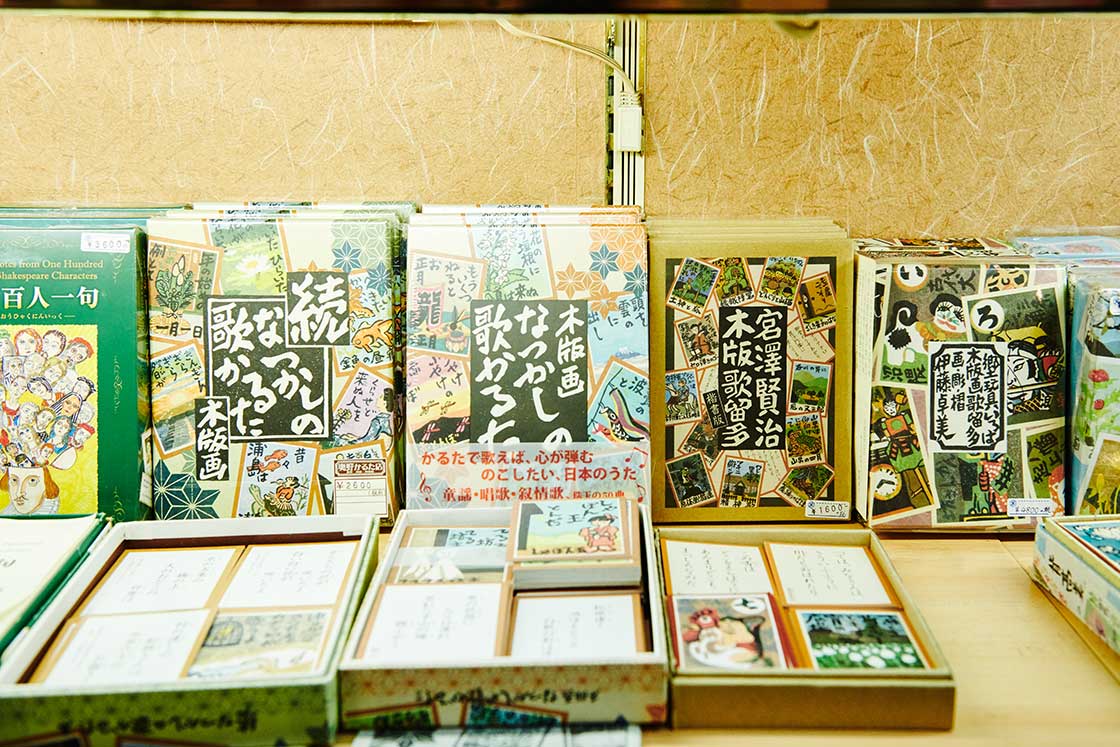

古今東西、実にバラエティに富んだかるたがつくられてきており、歌人に焦点を当てたもの、切り絵や版画がモチーフのものなど、大人が楽しめる題材も数多い。

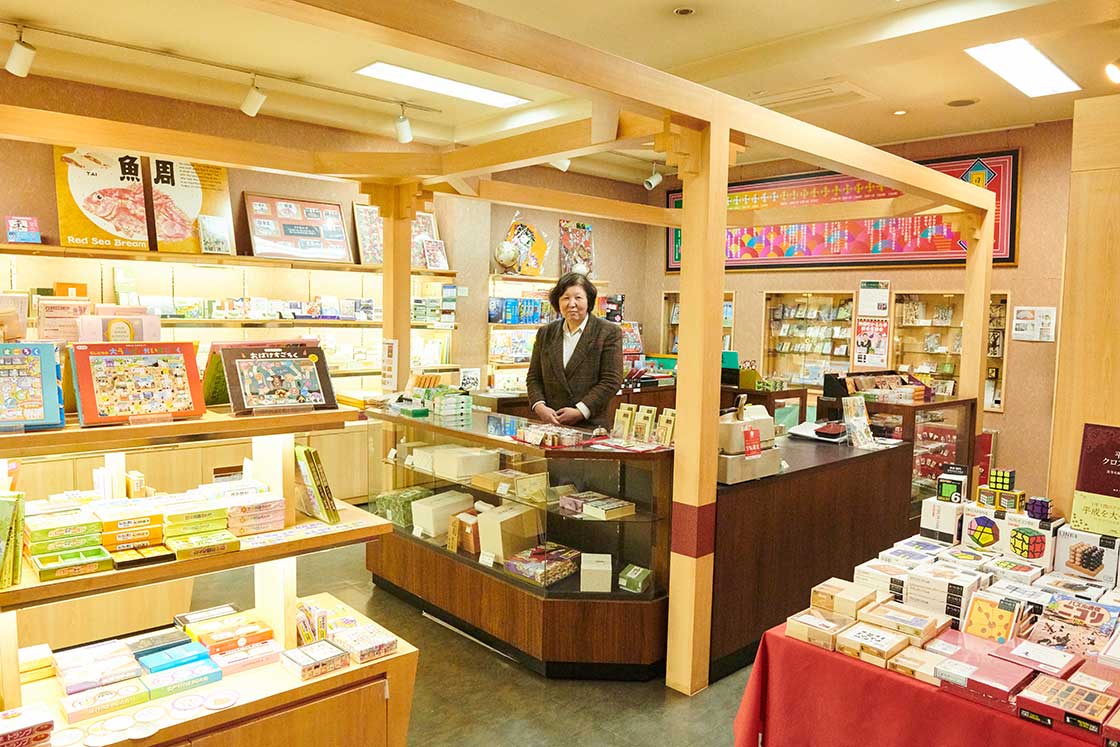

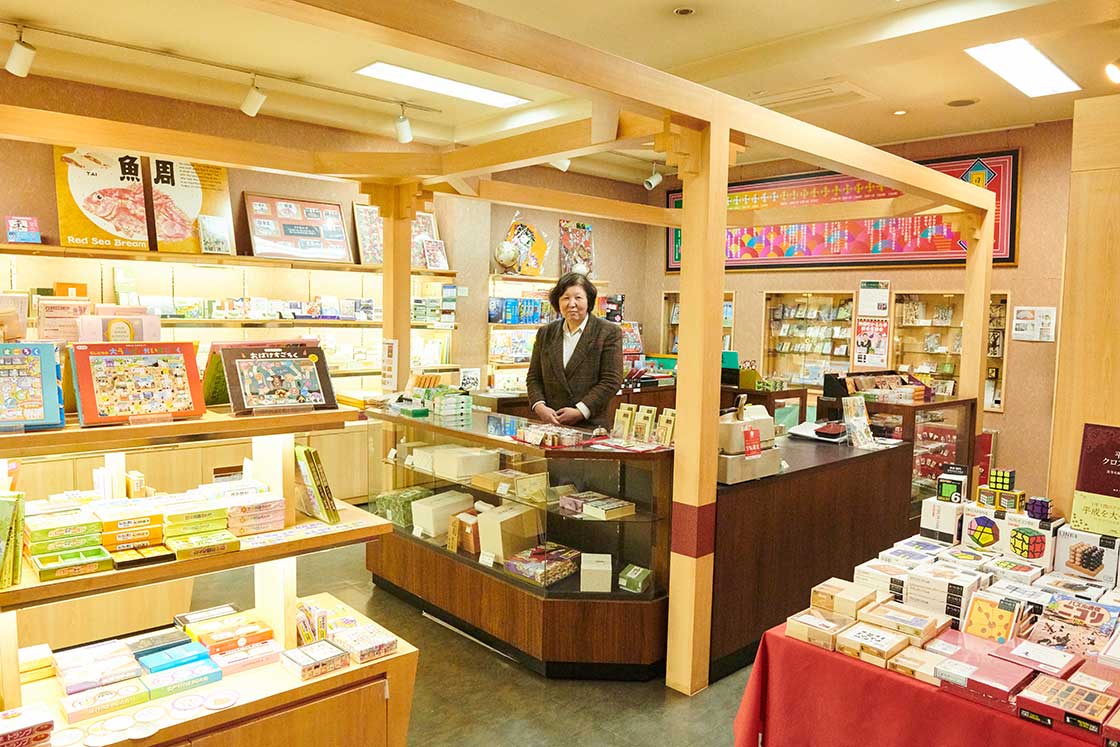

そんなかるたの歴史や魅力、一風変わったユニークな商品などについて、神田神保町のかるた専門店「奥野かるた店」で話を聞いた。

白山通り沿いにある、奥野かるた店

白山通り沿いにある、奥野かるた店かるた専門店「奥野かるた店」

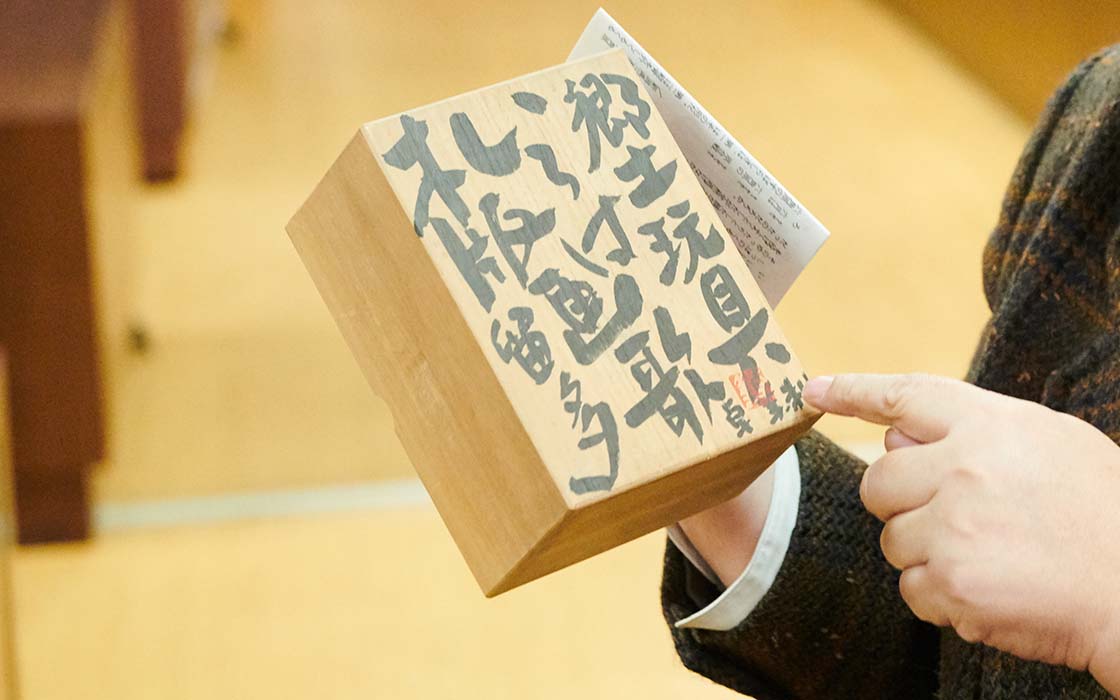

奥野かるた店は、1921年(大正10年)に「奥野一香商店」として新橋に創業。屋号にある“奥野一香(おくのいっきょう)”とは、現在代表をつとめる奥野誠子(ともこ)さんの曽祖父の名だ。

奥野一香は将棋指しでもあり、将棋の駒づくりの職人でもあった。その息子である徳太郎が将棋盤などを扱う問屋業を始め、以来、囲碁、将棋、麻雀、花札、トランプといった『室内ゲーム』全般を取り扱ってきたという。

奥野かるた店 代表の奥野誠子(ともこ)さん

奥野かるた店 代表の奥野誠子(ともこ)さん「戦争があったために新橋から神奈川の大船に疎開し、戦後、東京・神保町で店舗を再開したのが、昭和25年頃でしょうか。

その後、昭和54年には小売業もはじめ、屋号も『奥野かるた店』となりました」

ちょうど20年前には現在のビルが完成。昭和から平成になり、誠子さんの父である先代は、「かるたづくり」にも取り組み始めた。

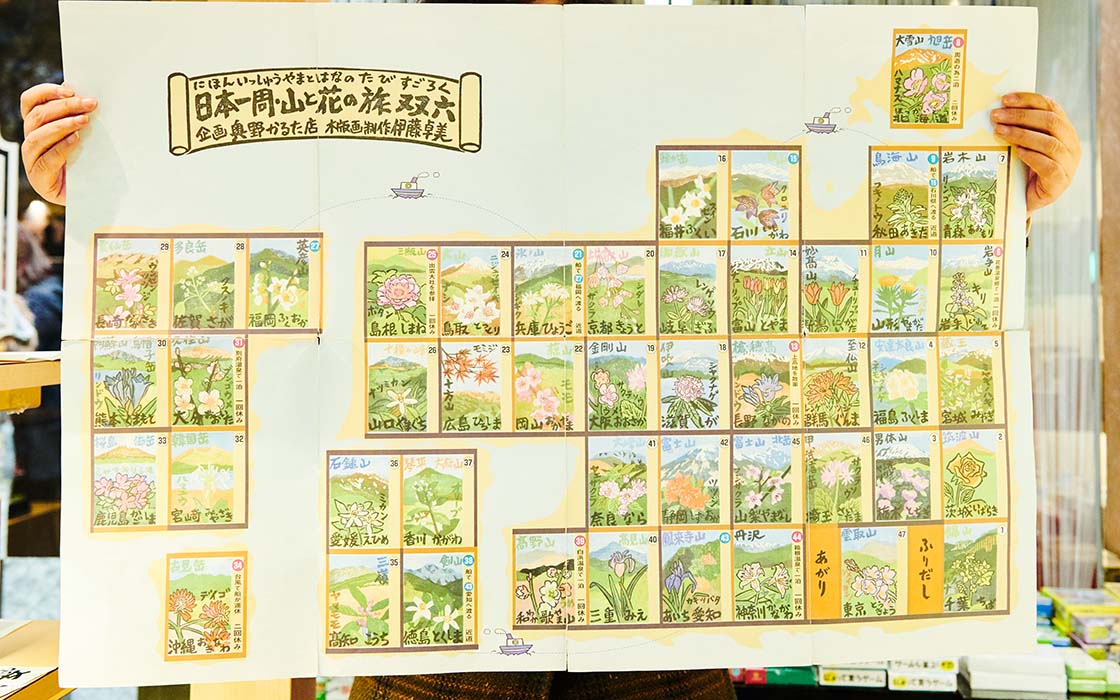

かつてつくられていた「かるた」の復刻品も手掛ける

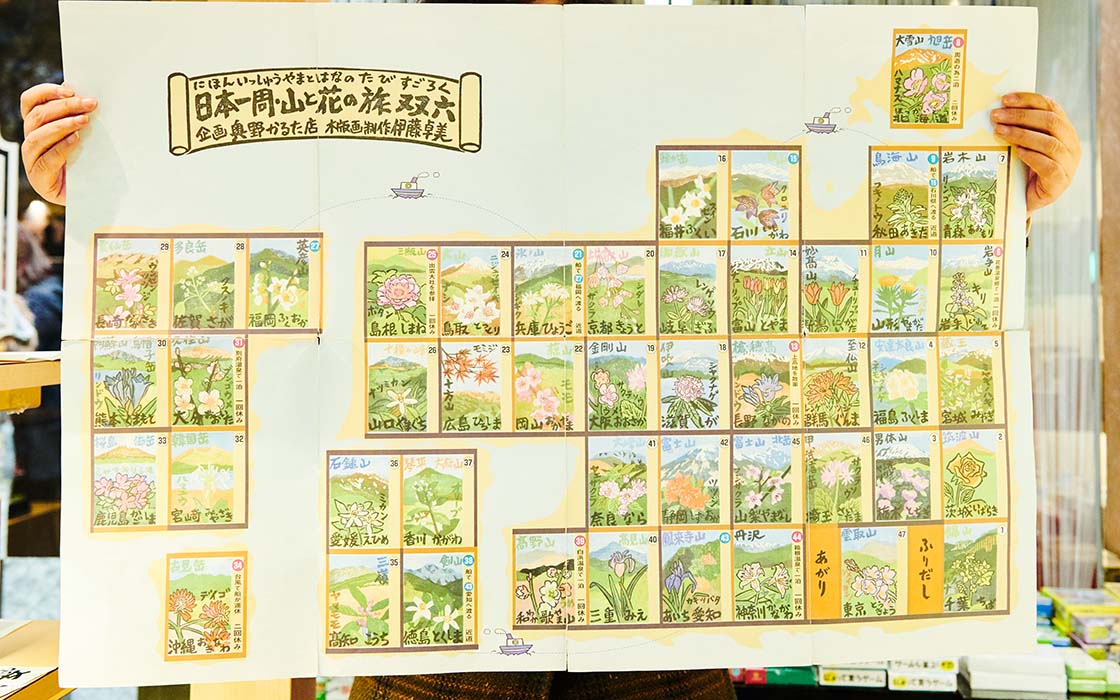

かつてつくられていた「かるた」の復刻品も手掛ける 双六などの屋内ゲームも扱う

双六などの屋内ゲームも扱う「色んなかるたやゲームを扱う中で、『自分がやるなら、こんなものを作りたい』という思いが出てきたのでしょう。

10年前に2階を改装してギャラリーにしましたが、これも父の意向でした。美術館風に『小さなかるた館』と称しています」

ギャラリーへの入場は無料。直近ではタロット、トランプの催しや、版画家 柳沢京子さんの物販イベントを実施した。

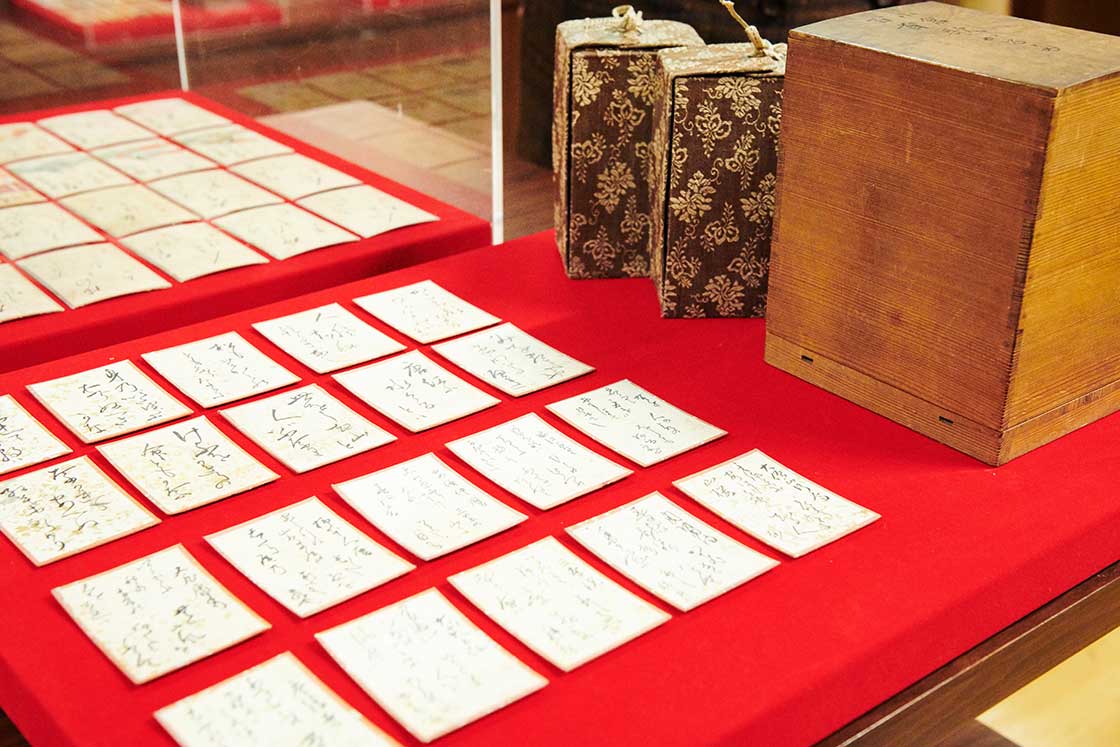

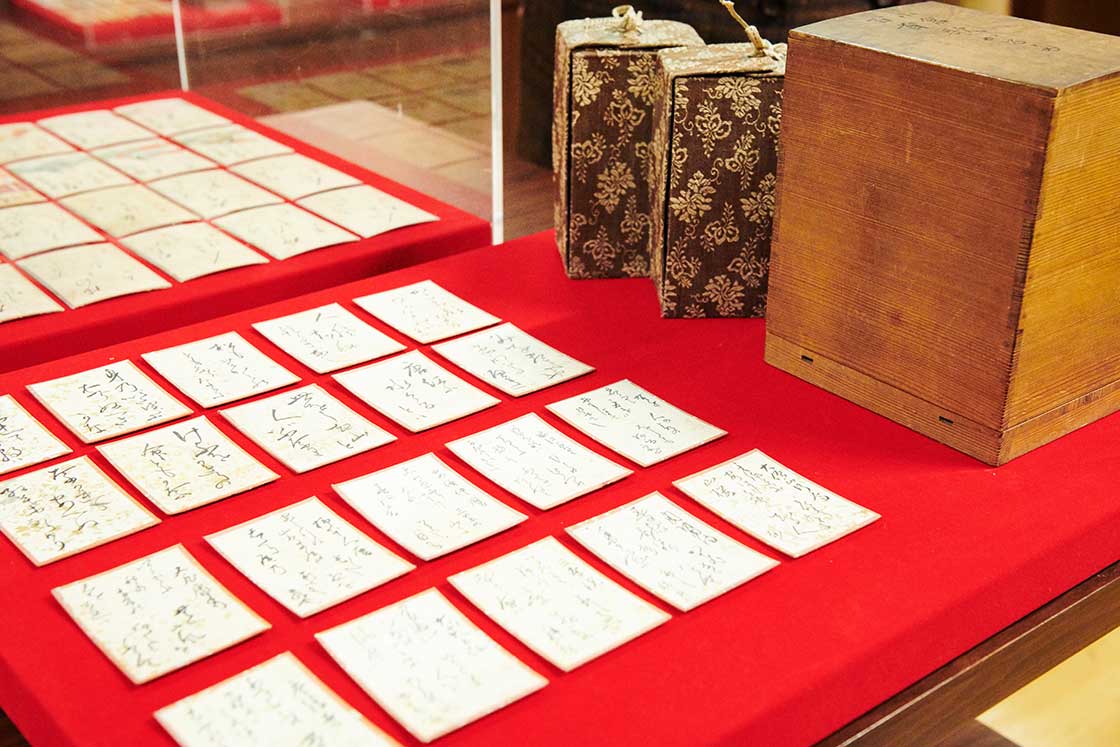

貴重な百人一首の展示も

貴重な百人一首の展示もポルトガルからやってきた「かるた」の歴史

ここで、あらためて「かるた」の歴史に触れておきたい。

藤原定家(1162~1241)により小倉百人一首が選ばれたのは13世紀。その目的は歌人・宇都宮頼綱の依頼によるものだった。時は流れ、安土桃山時代にスペイン、ポルトガルから入ってきた南蛮文化の中にカード式のゲーム「Carta」があった。

日本には平安時代から、2枚ひと組の貝を合わせて遊ぶ貝覆いという遊びがあり、これがCartaと融合したことで、カード式の小倉百人一首が誕生。現在に至る。

百人一首も「かるた」の一種

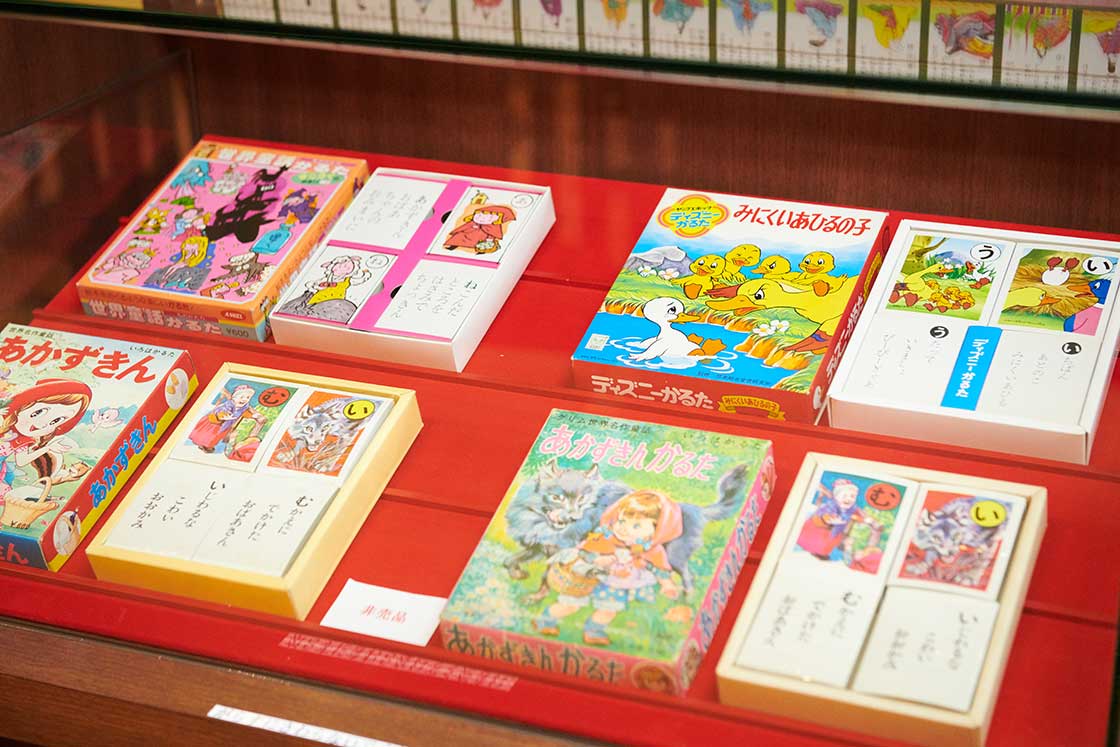

百人一首も「かるた」の一種奥野さんによれば「百人一首」「いろはかるた」「花札」、これらは全てかるたの一種と言えるのだそう。そのモチーフに制限がなく、これまでに様々な「かるた」が考案されて親しまれてきた。

花札も「かるた」と紹介されている

花札も「かるた」と紹介されている小さな札の中で世界が表現されている

ずばり、「かるた」の魅力は何処にあるのだろう。

「札の中で、完結した世界が表現されているところですね。ひとこと、的確なセンテンスとセンスのある絵で『あぁ、そうだね』という感情を沸かせる。

絵札のモチーフによっては、美術品にもなり得るでしょう」

短いセンテンスと、想像をかきたてる絵がかるたの特徴

短いセンテンスと、想像をかきたてる絵がかるたの特徴小さい頃からスマートフォンなどデジタル機器に触れることが当たり前の時代においても、アナログなものに触れ、想像力を働かせることは必要と話す。

「読んで、見て、触って、想像する。小さな札に描かれた絵を見て、『年寄りの冷や水』はこれかな、という具合にイメージを膨らませるわけです。

検索すればすぐに答えが見つかる便利な世の中になりましたが、想像の余地があるアナログなものにも触れてもらいたいなと思います」

たとえその場で正確な意味がわからなくとも、耳や目で覚えておくことに意義はある。

「教育学者の齋藤孝さんもおっしゃっていますが、たとえば、『春高楼の花の宴』や『汚れちまつた悲しみに』などの文学の一節について、耳だけでも覚えておいて欲しいんです。

大人になってから『あれ、この一節はどこかで聞いたな。知っているな』というタイミングが必ず来るので。子どもに敢えて難しい言葉を発信していくことは大事だと思います。

また逆に、お年寄りのリハビリとして利用する方もいます。百人一首など、子どもの頃に遊んで覚えたことは、歳をとっても忘れていなくて。その遊びがリハビリ効果になるんだそうです」

確かに、子どもにいきなり文学作品や古典を読ませることは難しいかもしれないが、「かるた」であればゲームとして親しめる可能性はある。

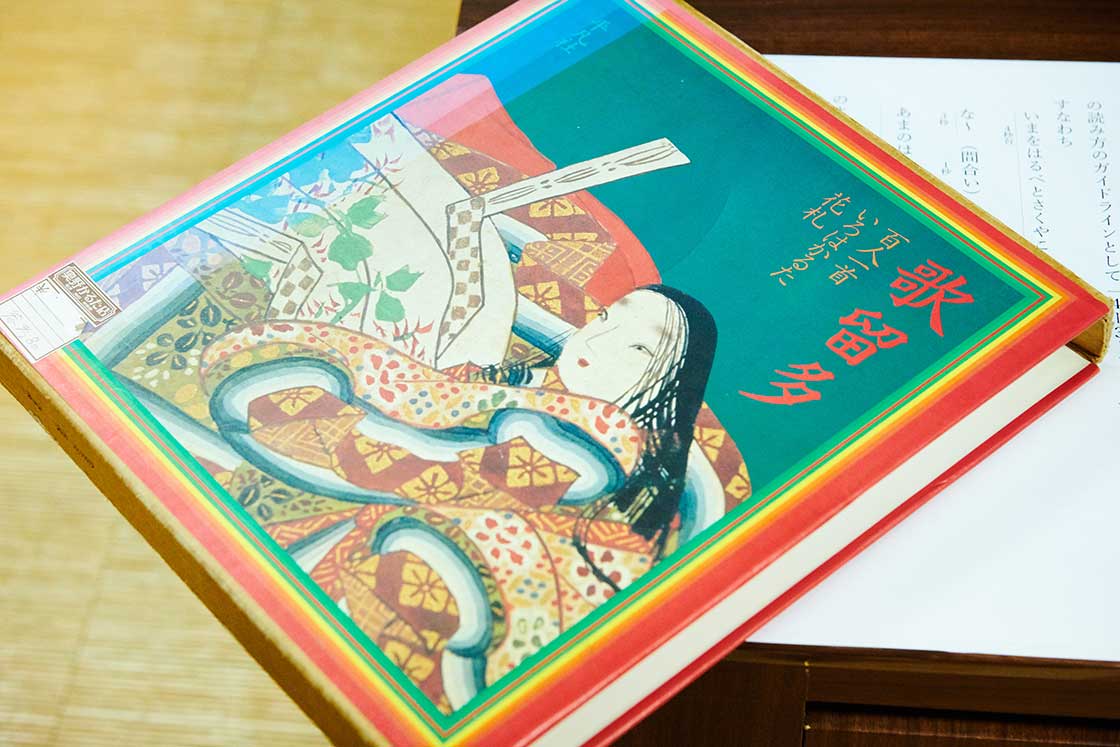

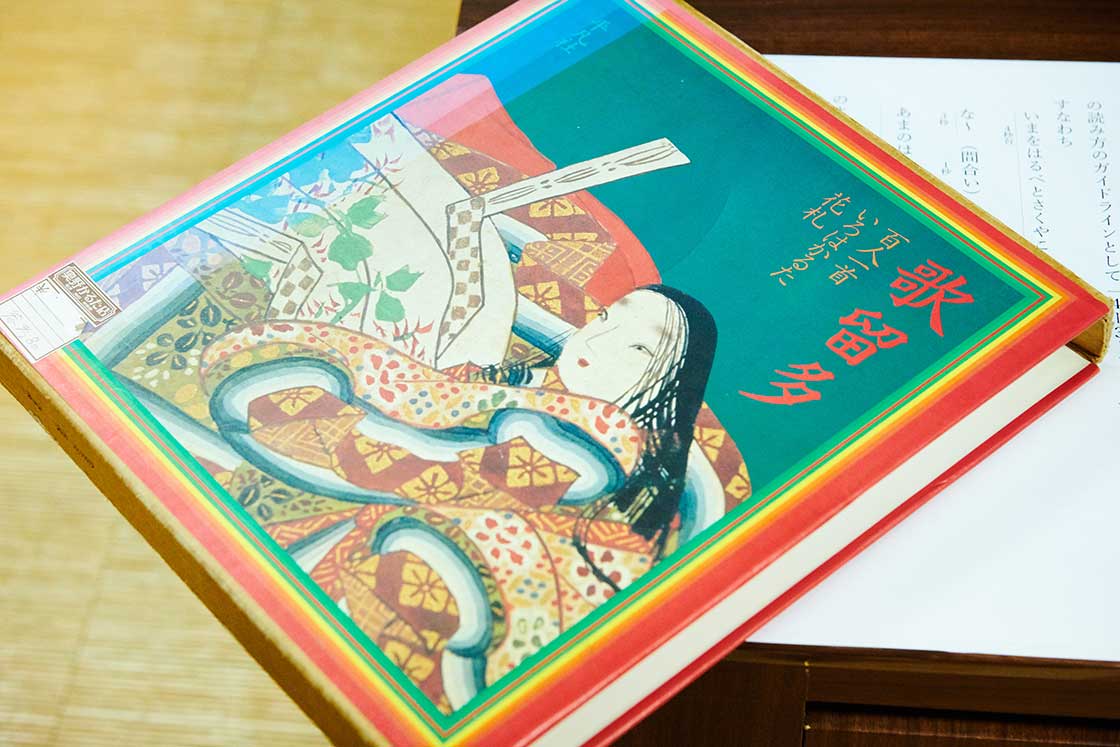

そんなことを狙って、5枚1組で金太郎や浦島太郎、イソップ物語などの物語をぎゅっと詰め込み、紙芝居のように装丁している「かるた」もあったのだとか。

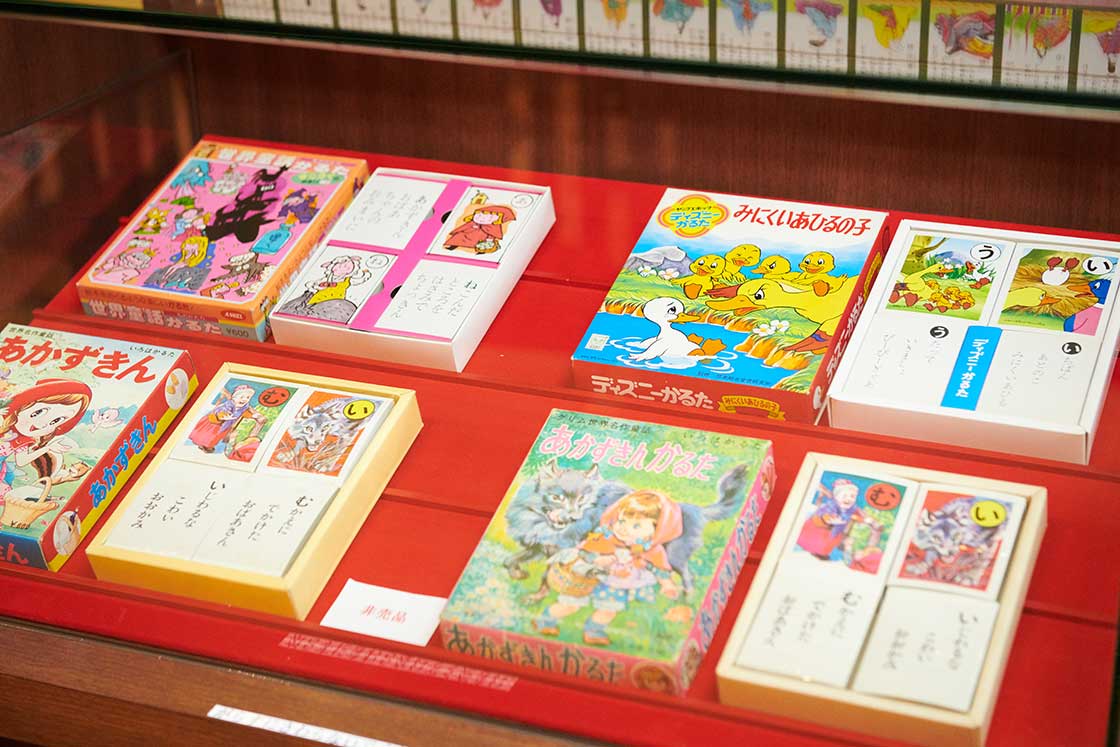

物語を「かるた」にしたものも

物語を「かるた」にしたものも全国に存在する「郷土かるた」

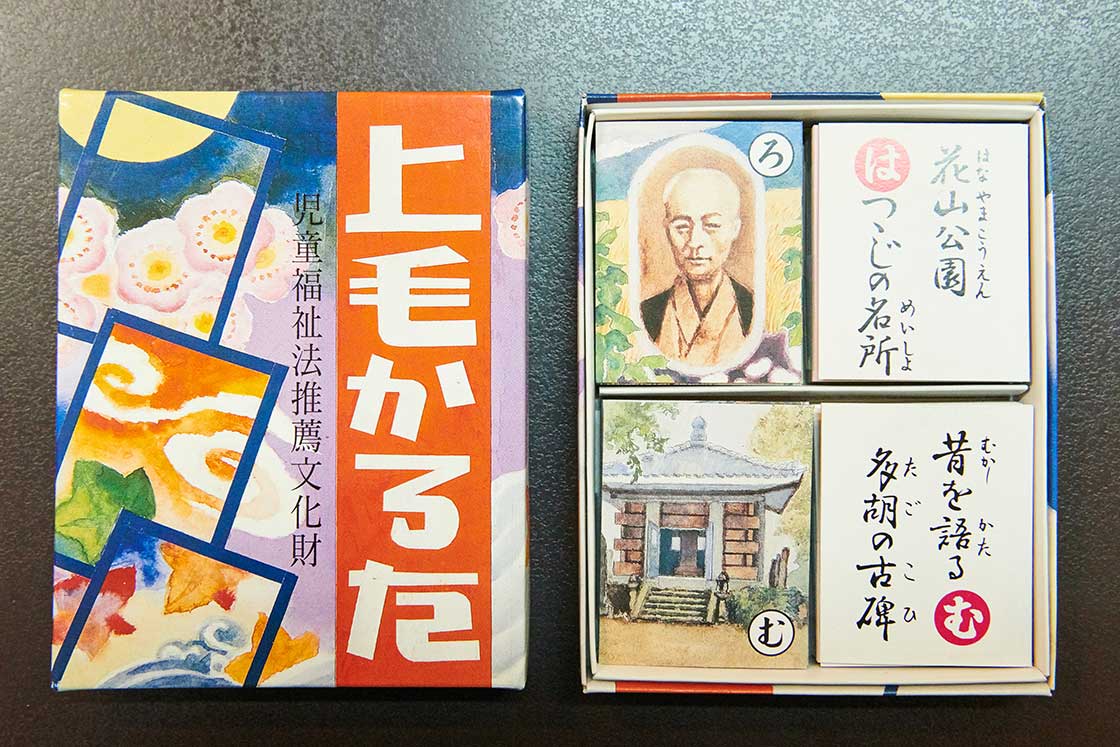

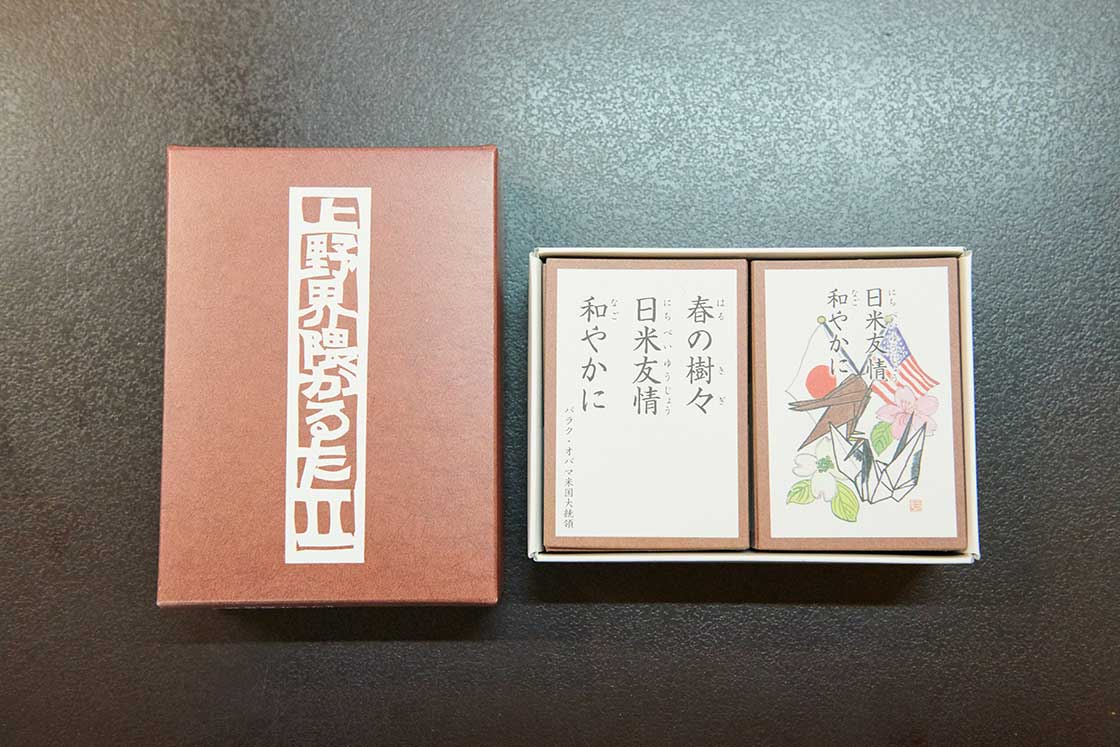

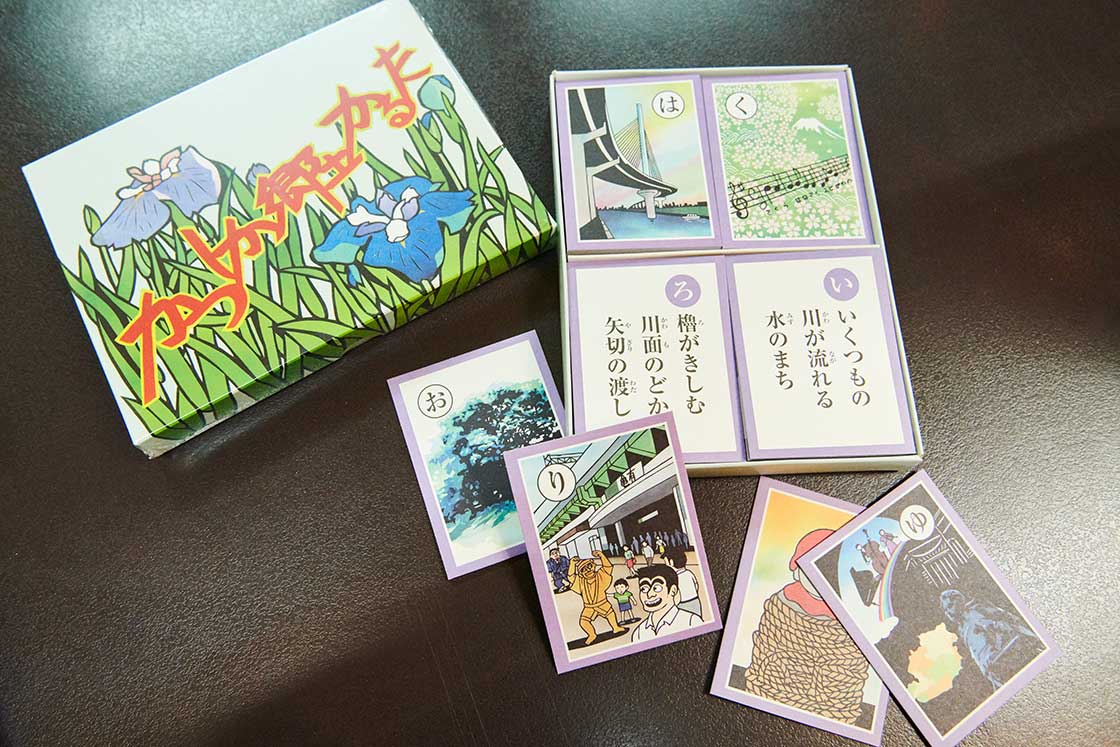

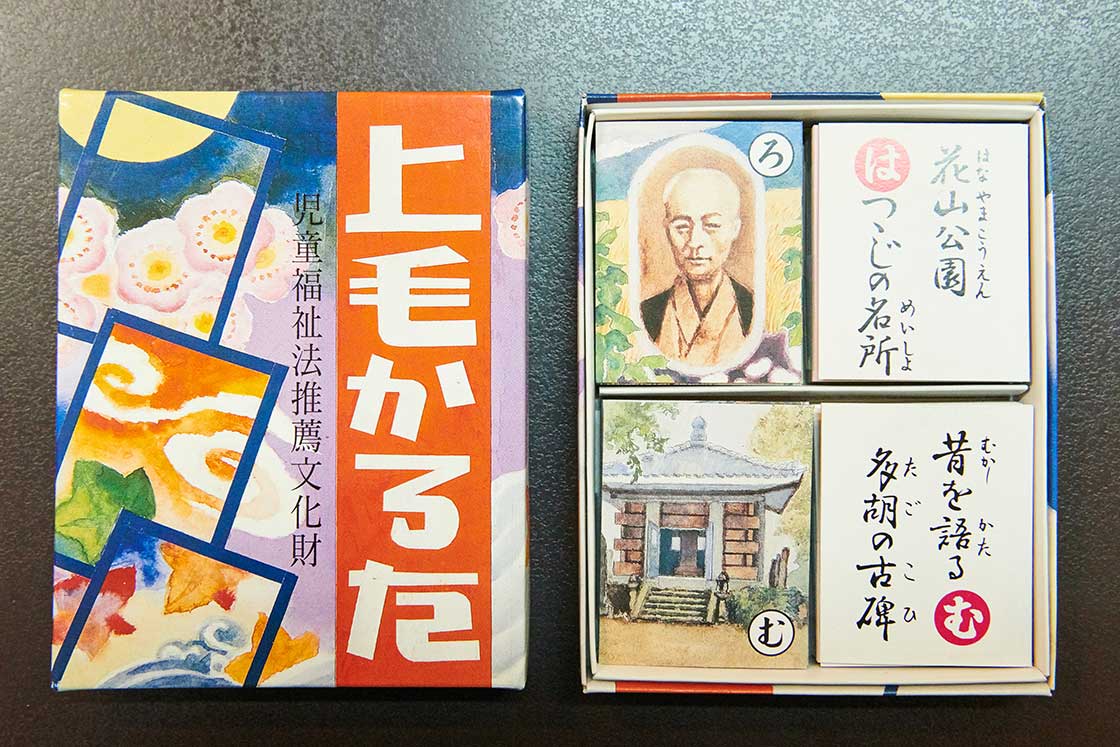

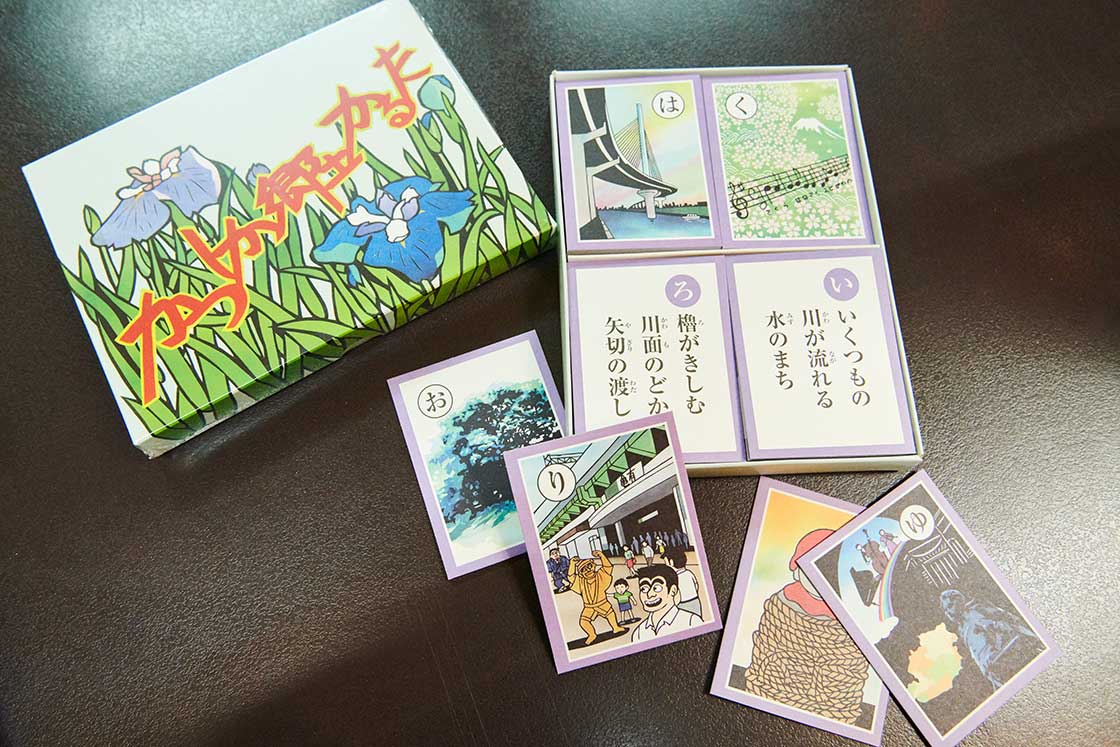

特定の地域に暮らした人にとって馴染みが深い「郷土かるた」というものがある。群馬県の「上毛かるた」が特に有名だが、実は各都道府県に必ずひとつは存在しているという。

上毛かるた

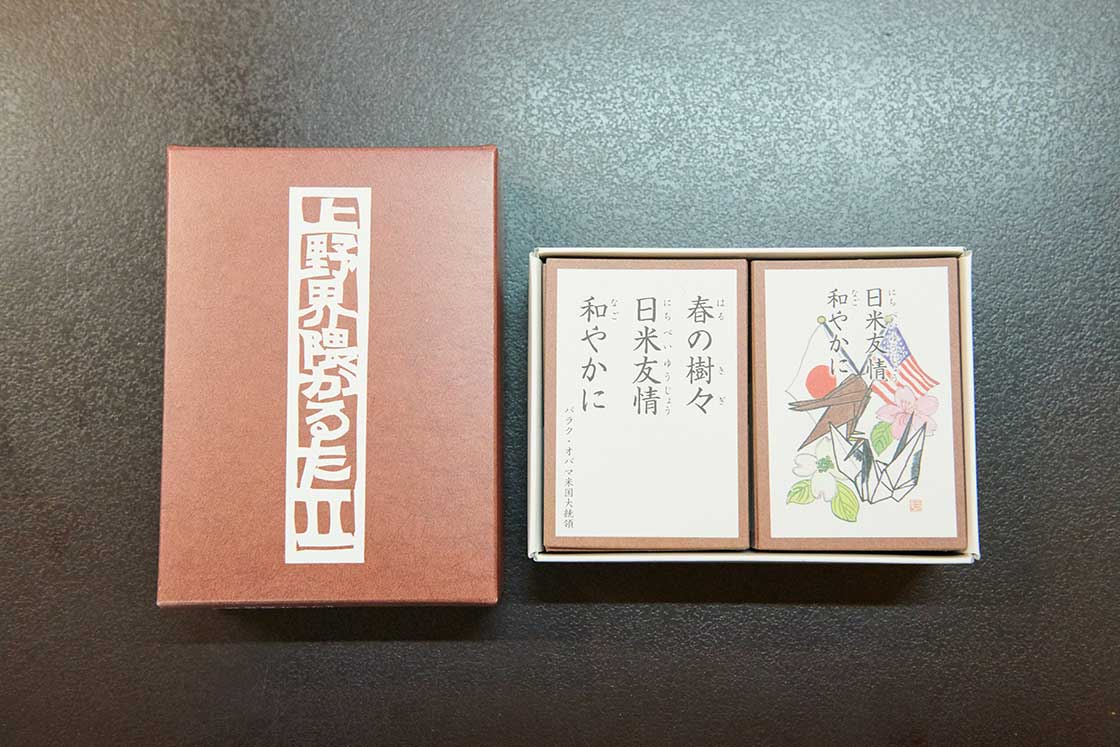

上毛かるた 上野界隈かるた

上野界隈かるた「群馬県と長野県が特に多いですね。描かれるのは、街の様子であったり、祭りなどの慣習だったり。ただし、市区町村が主導してつくったけれど定着せず、住んでいる人でさえ地元の郷土かるたの存在を知らないことも多いです」

戦後間もない頃に誕生した「上毛かるた」は、遊ぶものがない時代に「豊かな心を失わずに育って欲しい」という想いから地域の人たちが企画したもの。

かるたをつくるだけでなく、小学校や地域ごとに毎年かるた大会を実施して、その年のチャンピオンを決めるということを何十年も続けてきた。

「そうした取り組みの積み重ねで浸透しているわけです。今でも、第一回の優勝はどの小学校の誰だったかという公式記録が残っています。県のチャンピオンを目指すと、燃えますよね。

群馬で電車に乗っていた時に、たまたま乗り合わせた中学生の女の子たちが『私たち、なんで百人一首が下手なんだろうね。上毛かるたばっかりやっていたからかもね』と話しているのを聞いたんです。

本当に浸透しているんだなと感動しました」

奥野かるた店には、東京都内の郷土かるたとして、寅さんや漫画の両さんが登場する「葛飾区郷土かるた」、三越やにんべんが登場する『日本橋かるた』なども置かれている。

葛飾郷土かるた

葛飾郷土かるた 千代田区川柳 絵葉書かるた

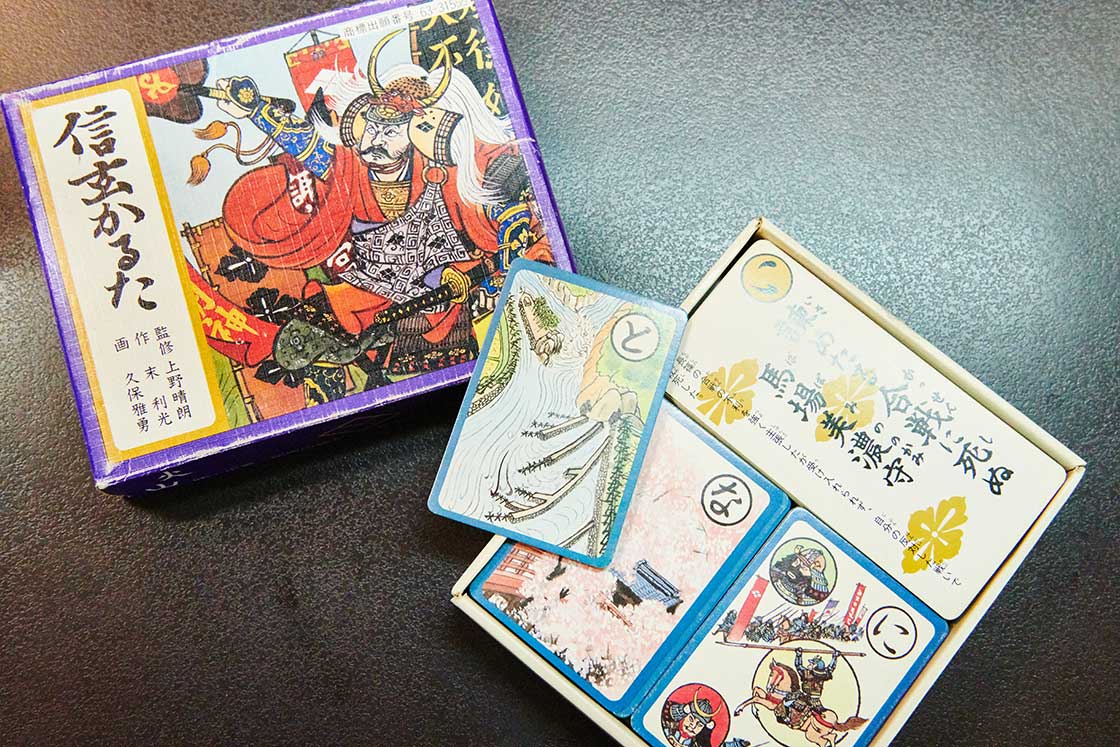

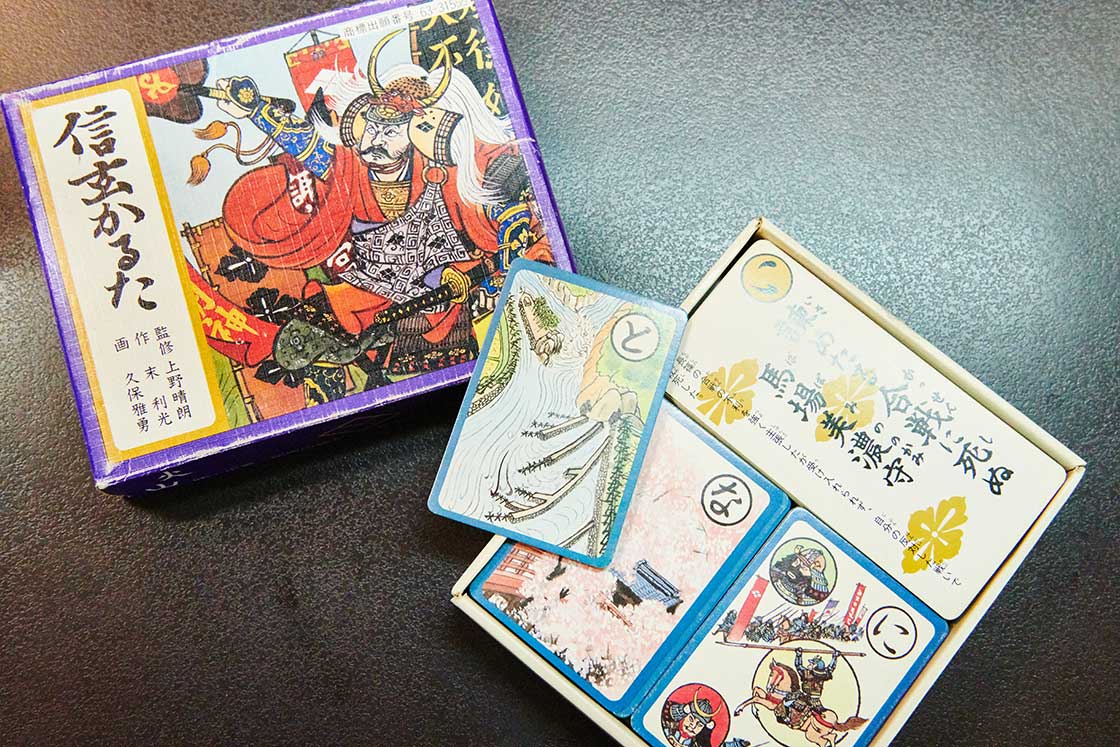

千代田区川柳 絵葉書かるた 地元を代表するものとして、「武田信玄」などの武将にフォーカスした「武将かるた」なるものも

地元を代表するものとして、「武田信玄」などの武将にフォーカスした「武将かるた」なるものも「上毛かるた」ほど有名なものは珍しいが、それでも地元の文化や風習が描かれた「かるた」があると分かれば、少し興味が出てくるのではないだろうか。

改めて地元のことを知るきっかけにもなり、正月に実家でやってみると意外に盛り上がるかもしれない。

モチーフは尽きない。つくられ続けるオリジナルかるた

新しいオリジナルかるたも、続々とつくられている。

漢字をつかってことわざをデザインした「かるた」も

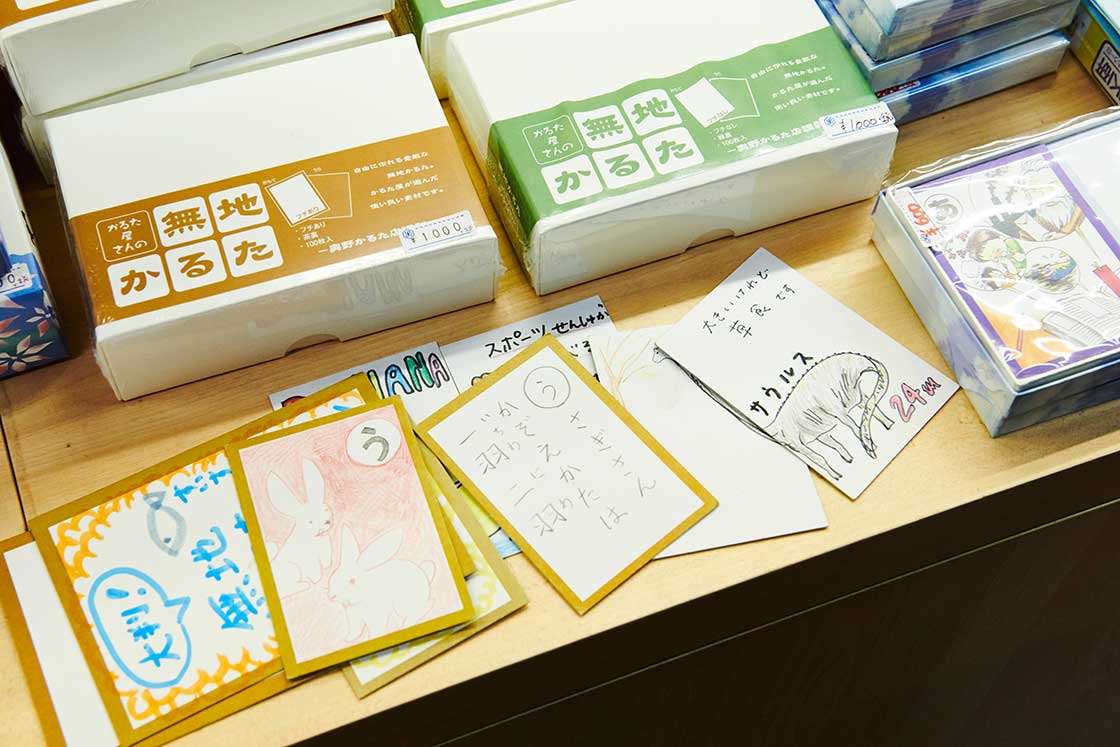

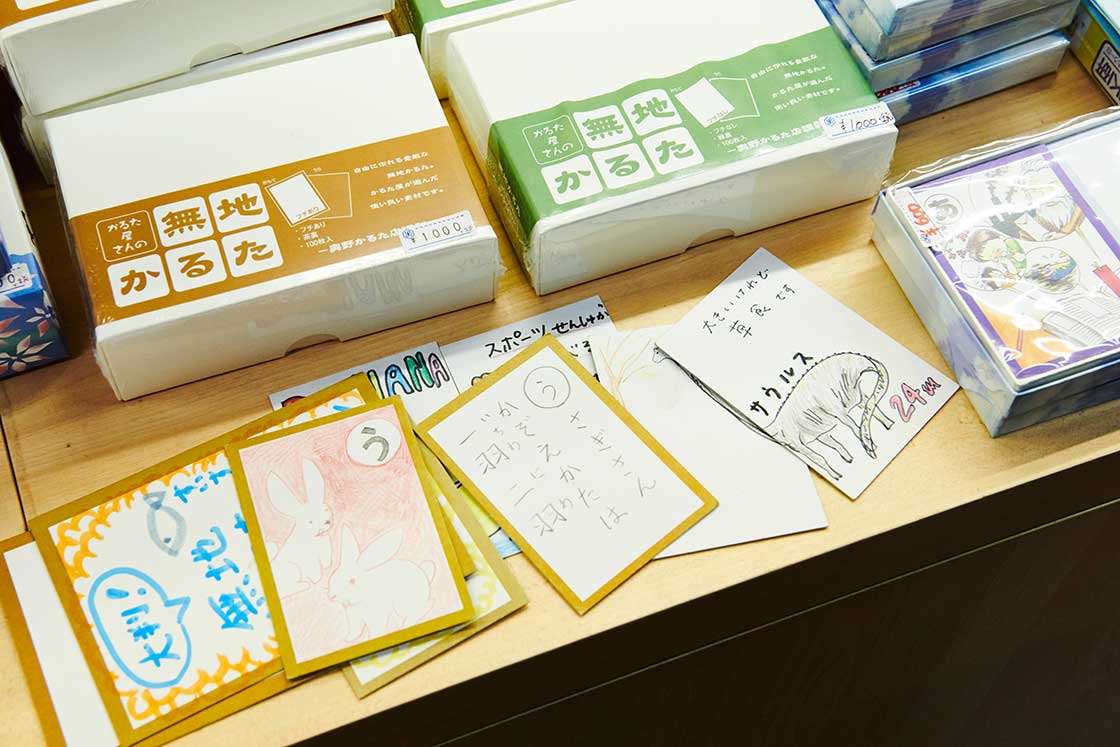

漢字をつかってことわざをデザインした「かるた」も まさに“なんでも”書き込める、「無地かるた」

まさに“なんでも”書き込める、「無地かるた」「最近では、持ち込みの企画で『感染症かるた』をつくりました。感染する病気の秘密が学べるもので、白鴎大学の教授が企画・編集しています」

他にも、「落語の有名なセリフを読み札にしたかるたをつくりたい」「三番瀬の生物を知ることができるかるたをつくりたい」といった問い合わせもあったそう。

「かるたをつくりたい」と考える人が意外にも多いことに驚かされる。

野菜の花と実をあわせる「かるた」

野菜の花と実をあわせる「かるた」「かるたが人と人の縁を取り持ち、画家さんやアーティストさんを繋いで、新しい作品がつくられることもよくありますね。きっかけは、様々です」

神田古書店街の賑わいとは違い、落ち着いた大人の雰囲気が漂う白山通り。イチョウの並木道に店舗を構える奥野かるた店に一歩、足を踏み入れた途端、何百種類という「かるた」、そして室内ゲームの数々に圧倒された。

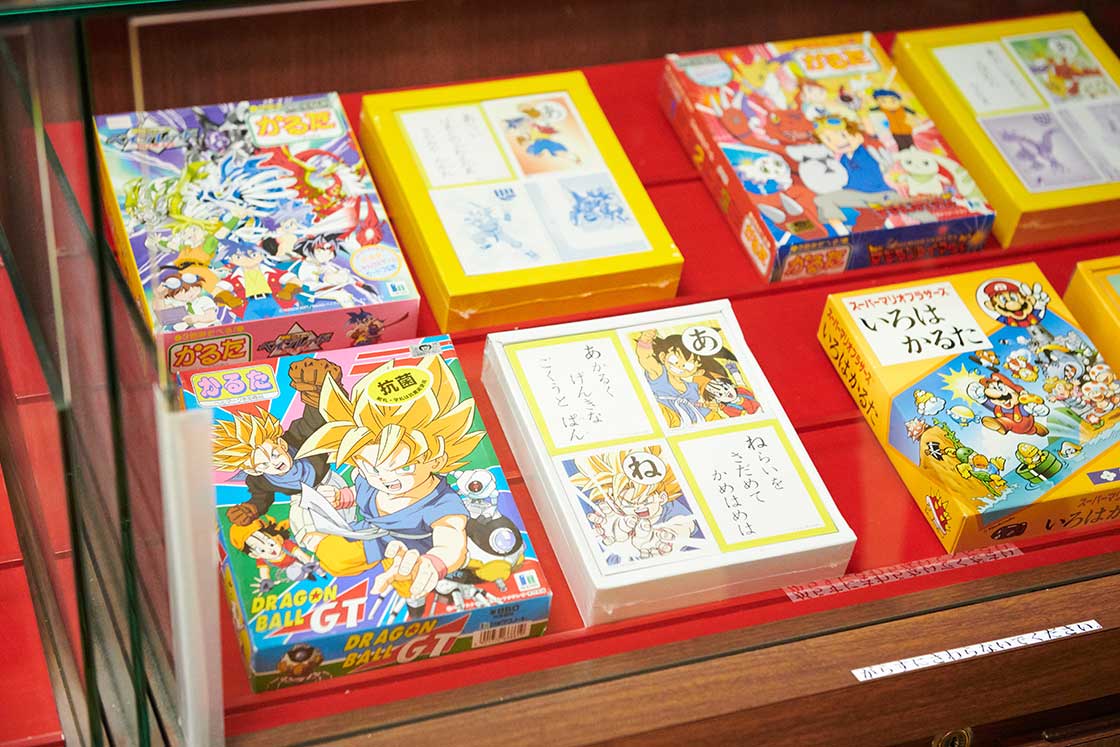

子どもの頃に遊んだ「かるた」があれば、ユニークな新作「かるた」もある。ここでは誰しも童心に帰るだろう。

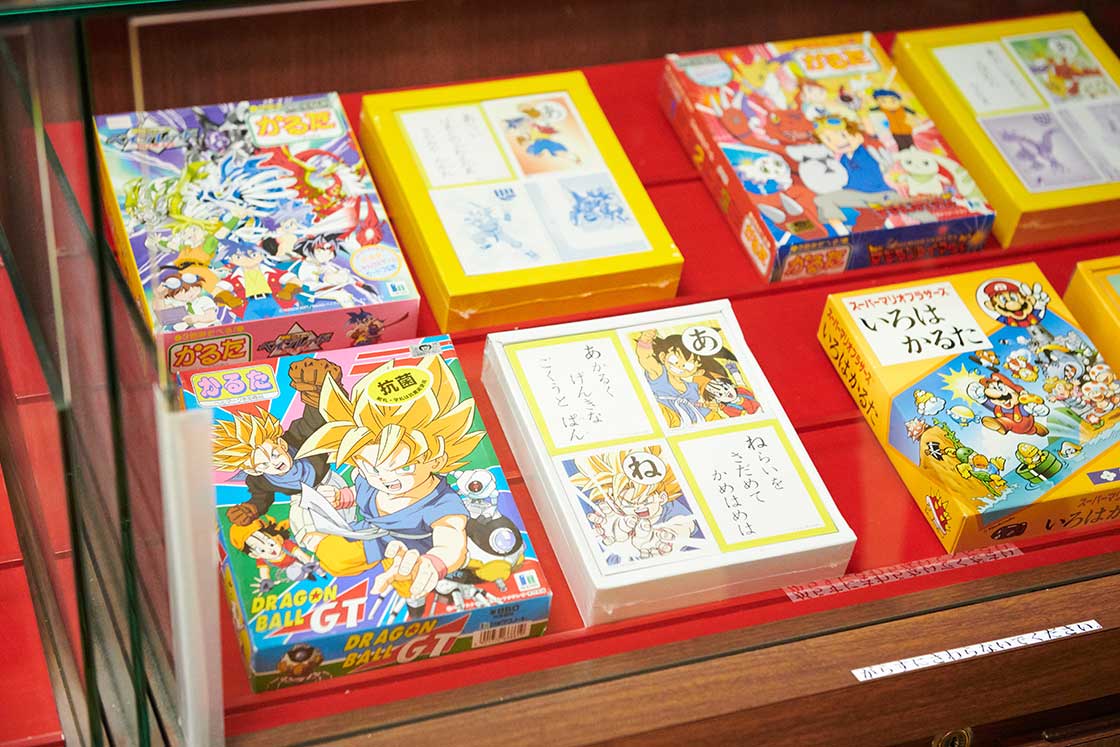

筆者世代にも懐かしい「かるた」たち

筆者世代にも懐かしい「かるた」たち2階の小さなかるた館では12月7日から1月中旬まで『百人一首展』を開催中。江戸時代の手彩色の桐箱に入った豪華な品物なども、入場無料で楽しめる。年末年始の散歩で立ち寄ってみるのも良いかも知れない。

1階はショップ、2階はギャラリー風スペース「小さなカルタ館」となっている

1階はショップ、2階はギャラリー風スペース「小さなカルタ館」となっている<取材協力>

奥野かるた店

http://www.okunokaruta.com/

文:近藤謙太郎

写真:カワベミサキ